化学実験、バイオ実験のノウハウなど、毎日の実験・分析に役立つ情報をお届け。

細胞の中には多種多様なタンパク質が存在します。生命が形作られかつ維持されるためには、これらのタンパク質の一つひとつが実行部隊として適切にはたらくことが必要です。では、多様なタンパク質分子が混在する細胞溶解液から、ある特定のタンパク質(目的タンパク質)を抽出して、その機能解析を行うにはどのようにすれば良いのでしょうか?

免疫沈降(Immunoprecipitation, IP)は、生命科学の実験で一般的に用いられる技術のひとつで、「特定のタンパク質と選択的に強く結合する」抗体の特性を応用した実験手法です。抗体の選択的結合は極めて正確で、一つのアミノ酸の違いさえも結合に影響します。この性質を応用している抗体医薬品は、一般的な医薬品と比較して、オフターゲット(標的分子にのみ作用する)性能が高いとされています。免疫沈降を行うことで、さまざまな種類の分子が複雑に混ざり合った混合溶液の中から、目的タンパク質(とそのタンパク質を含む複合体)を選び出して分離することができます。また免疫沈降は、SDS-PAGEやウェスタンブロットなどと組み合わせた形で実験を行うことができ、目的タンパク質のみに焦点をあてて、その機能を容易に解析することができます。

生命科学の研究で、もはや不可欠の技術のひとつである「免疫沈降」について、基本と応用をご紹介します。

原理

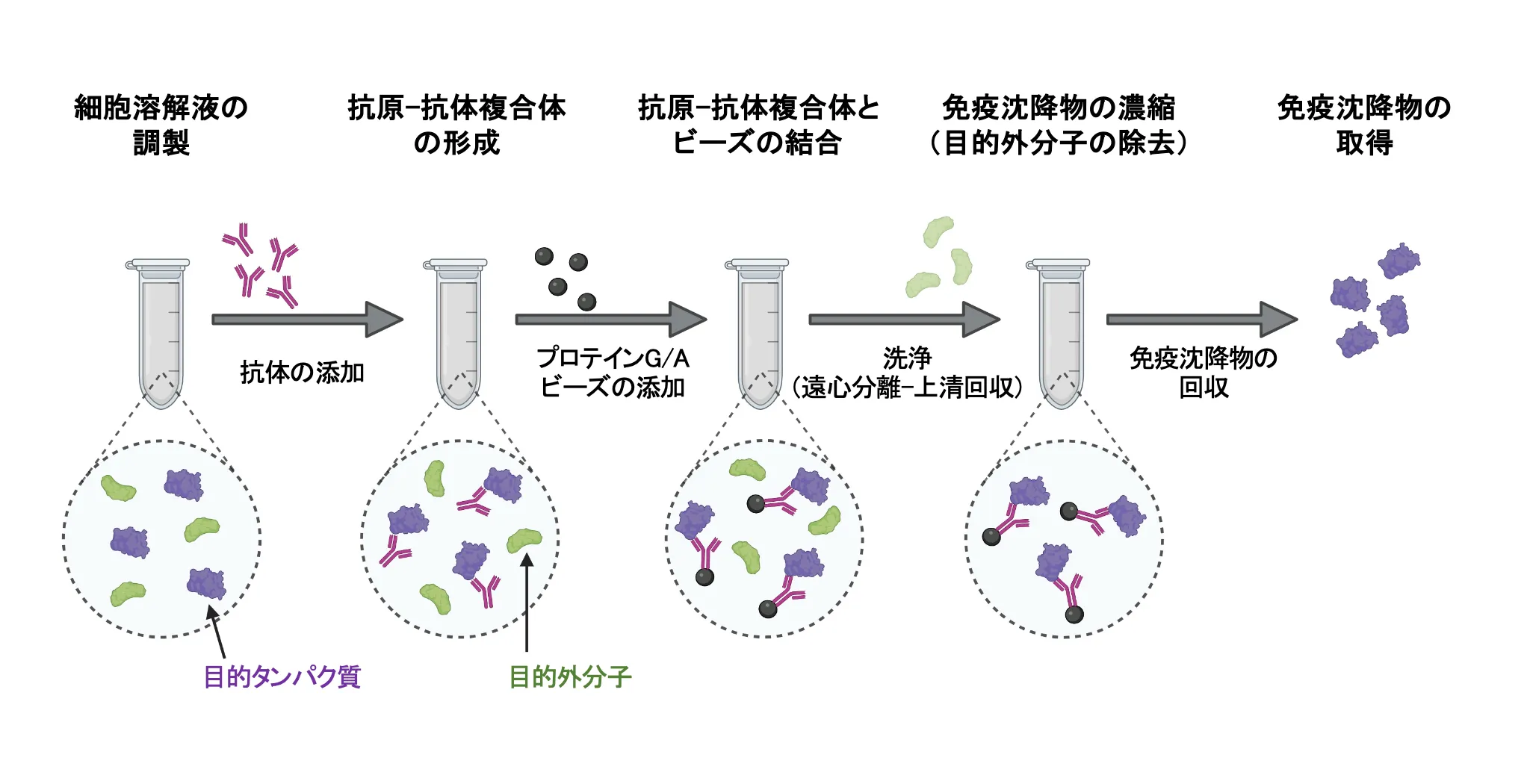

免疫沈降は、「目的タンパク質(抗原)とその抗原を認識する抗体の間で形成される特異的な抗原-抗体結合」を利用して行われます。この抗原-抗体複合体を試料中で形成することによって、多様な分子が混在する試料(混合物)中から、目的タンパク質を分離・濃縮することが可能になります。

実験手順

例として、培養細胞の溶解液を試料とした免疫沈降実験の手順を紹介します。

- 目的タンパク質の決定:免疫沈降によって分離・濃縮する目的タンパク質を決定する。

- 抗体の選択:目的タンパク質を特異的に認識する抗体を選ぶ(免疫沈降に適用できることが事前に確認されている抗体が望ましい)。

- 細胞の溶解:培養細胞を溶解バッファーで溶解して、目的タンパク質が可溶化された細胞溶解液を得る。

- 細胞溶解液の回収:細胞溶解試料を低温で遠心分離する。目的タンパク質を含む上清(細胞溶解液)を新しいチューブに回収する。

- 抗原-抗体複合体の形成:細胞溶解液に適量の抗体を加え、低温で穏やかに攪拌する。細胞溶解液内で抗原と抗体を結合させる(抗原-抗体複合体の形成)。

- 抗原-抗体複合体の回収:抗原-抗体複合体を含む細胞溶解液に、プロテインG/A融合ビーズ(抗体と強く結合するビーズ)などを加え、低温で穏やかに撹拌する。 ここで抗原-抗体複合体がビーズと結合する。

- 抗原-抗体複合体の濃縮/洗浄:「遠心分離→上清の廃棄→溶解バッファーの添加→低温で穏やかに撹拌」を数回繰り返す。これにより細胞溶解液内の目的以外の分子(夾雑物)や、ビーズあるいは抗体に非特異的に(弱く)結合するタンパク質を段階的に希釈することができる。

- 免疫沈降物の溶出:遠心分離を行い、上清を全て廃棄する。チューブの底に残された抗原-抗体-ビーズ複合体に溶出バッファーを添加して、混和する。これにより、ビーズに結合していた全てのタンパク質(免疫沈降物)がビーズから外れる。

- 免疫沈降物の回収:遠心分離を行い、上清(免疫沈降物)を新しいチューブに回収する。

タップして拡大

リケラボ編集部作成

免疫沈降の応用1:免疫沈降物を試料としたタンパク質解析

免疫沈降物を試料として、精製実験や同定実験を進めることで、免疫沈降物に含まれているタンパク質の種類・量・翻訳後修飾の状態などを明らかにすることができます。主な応用例を以下に示します。

- 目的タンパク質の精製:免疫沈降物を試料として精製実験(クロマトグラフィーなど)を行う。免疫沈降物をもとに、夾雑物がほぼ完全に除去された目的タンパク質の精製溶液を得る。目的タンパク質の立体構造や機能の解明につながる。

- タンパク質-タンパク質間結合の同定:免疫沈降物を試料として、SDS-PAGE・ウェスタンブロット解析あるいは質量分析を行うことで、免疫沈降物中の目的タンパク質を同定する。同時に、免疫沈降物中に含まれる他のタンパク質(共免疫沈降物)の同定を行うことで、目的タンパク質と共免疫沈降物からなる複合体の存在を示唆することができる。

- 目的タンパク質の翻訳後修飾の解析:免疫沈降物を試料として、翻訳後修飾(リン酸化、アセチル化、ユビキチン化など)を特異的に認識する抗体を用いたウェスタンブロット解析あるいは質量分析を行う。免疫沈降物中で、目的タンパク質がどのような修飾を受けて存在しているかを同定することができる。

- エピトープマッピング:免疫沈降物として濃縮された目的タンパク質を検出対象(抗原)として、任意の抗体を用いて、ウェスタンブロット解析やELISA解析を行う。目的タンパク質の分子内に、その抗体が結合できるエピトープ(抗体結合部位)配列が存在するか明らかにすることができる。

免疫沈降の応用2:免疫沈降物を試料としたDNA/RNA解析

免疫沈降はもともとタンパク質解析法のひとつとして開発された技術ですが、免疫沈降物の調製プロトコルを適切に改変することで、核酸分子(DNAやRNA)の共免疫沈降を検出することができます。目的タンパク質と核酸からなる複合体を同定することができる解析例を以下に示します。

- クロマチン免疫沈降(ChIP):タンパク質-DNA間結合を同定する。

- RNA免疫沈降(RIP):RNA-タンパク質間結合を同定する。

- クロスリンク免疫沈降(CLIP):RNA-タンパク質間で形成される結合の結合部位を明らかにする。

細胞内に存在する多様な分子の中から、目的タンパク質に焦点を絞って解析することができる免疫沈降技術は、今日の分子生命科学で最も重要な解析技術のひとつです。

免疫沈降の原理と実験手順を理解し、細胞内タンパク質によってどのように生命が形作られているか、自分の手で紐解いていきましょう。

*監修

パーソルテンプスタッフ株式会社

研究開発事業本部(Chall-edge/チャレッジ)

研修講師(理学博士)

この記事は、理系研究職の方のキャリア支援を行うパーソルテンプスタッフ研究開発事業本部(Chall-edge/チャレッジ)がお届けする、実験ノウハウシリーズです。

過去の記事一覧:実験レシピシリーズ

関連記事Recommend

-

フローサイトメトリー(5/5) フローサイトメトリーを用いたセルソーティング

リケラボ実験レシピシリーズ

-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

「継続することの大切さを教えてくれる理系の名言・エピソード」(リケラボまとめ)

-

「研究に迷ったときヒントになる理系の名言」(リケラボまとめ)

-

フローサイトメトリー(4/5) フローサイトメトリーを用いた細胞周期の解析

リケラボ実験レシピシリーズ

-

【動画解説】夏の強敵 “蚊に刺されやすい人”にはある共通点があった・・・!

-

植物と虫の“匂い”を通じた会話を探究する生態学者、塩尻教授の「人生を変えた私の5冊」

博士の本棚(第12回)│龍谷大学 塩尻かおりさん

-

フローサイトメトリー(3/5) 細胞試料中に存在する生細胞と死細胞を計数するために

リケラボ実験レシピシリーズ