化学実験、バイオ実験のノウハウなど、毎日の実験・分析に役立つ情報をお届け。

2024年10月に岩波書店より刊行された『研究者、生活を語る-「両立」の舞台裏』は、育児や介護に取り組みながら研究を続ける大学や研究所の研究者の生活を、27名の当事者たちが赤裸々に綴ったり、語ったりしたものです。編集されたのは、主に理科系書籍を手掛ける辻村希望さん。理系出身の編集者で、現在は理系研究者の夫とともに2人の子どもを育てています。そんな辻村さんに、この書籍が生まれた背景や想いを伺いました。

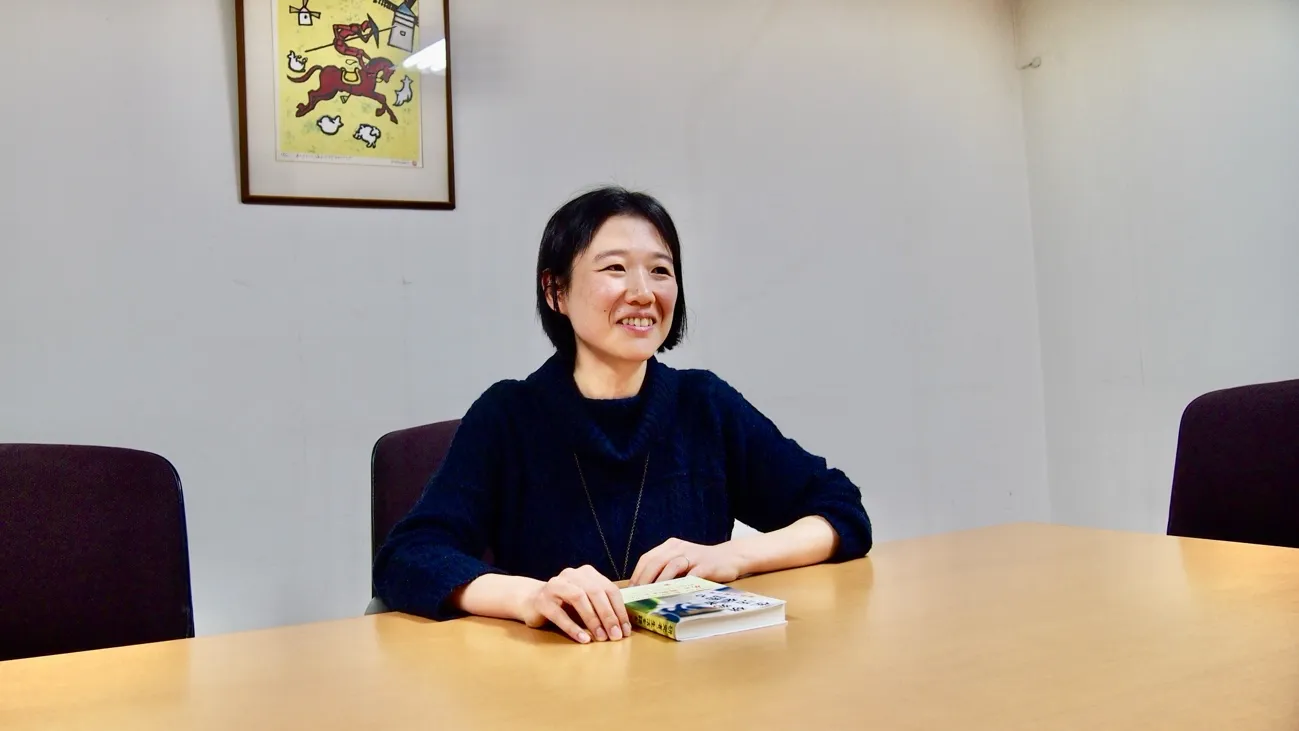

岩波書店編集部の辻村希望(つじむらのぞみ)さん。自身も理系(生態学専攻)出身の編集者として、入社以来一貫して自然科学書分野を担当。研究者の夫とともに、2人の子どもを育てながら、仕事と育児を両立するべく格闘中。2024年刊行の話題書『研究者、生活を語る-「両立」の舞台裏』では、研究者たちのリアルな生活と職場環境を可視化する編集を手掛けた。

リケラボ編集部撮影

仕事も家族も諦めない—研究者のリアルと工夫を探る

── 辻村さんは普段、主にどんなお仕事をされていますか?

辻村:「岩波科学ライブラリー」という一般向けの科学読み物など、理系の書籍や雑誌の編集です。一応、理系に身を置いていたので、それを理系出版物の編集という仕事に活かせている部分も少なからずあります。そして私自身、この本の準備中に2人目の産前産後休業と育児休業を取り、復帰後すぐに本書のまとめ作業にとりかかって、自分自身の生活と研究者の皆様の奮闘を重ね合わせながら仕事を進めました。

── 研究者の研究、ではなく「生活」にフォーカスを当てた本を作ろうと思われた経緯を教えてください。

辻村:育児をしながら研究をされている女性研究者との雑談の中から生まれた企画です。その方の周囲はほぼ男性研究者ばかりで、平日の夜も休日もみんな当たり前のように仕事をこなす環境の中、大変な思いで研究をされていました。その後何人かの研究者ともお話ししてみると、男女問わず、「平日夜間や休日に“生活”がある」ことが周囲になかなか理解されない、というモヤモヤを抱えている方が少なからずおられることがわかってきました。「生活」を可視化し、共有することで、研究者や、あるいは研究者でなくとも同様の葛藤を抱える方々が少しでも働きやすくなればと、小社のウェブマガジン『たねをまく』と雑誌『科学』の同時進行で、育児や介護をしながら研究に取り組む研究者の方々の「生活」にフォーカスしたエッセイを執筆して(あるいは語って)いただく連載をスタートしました。

── その連載記事を書籍としてまとめられたのが、この『研究者、生活を語る』なのですね。

辻村:はい。私の夫も理系研究者で、一緒に育児をしている真っ最中です。研究と育児の両立の大変さを理解しているので、連載の開始前から「それはぜひやったほうがいい」と背中を押してくれました。これまで見えてこなかったものを見えるようにする、という私の想いを、会社も終始一貫して応援してくれて、大変ありがたかったです。

── 研究者の皆さんにはどのように執筆依頼をされたのですか?

辻村:最初にお話を伺ったのは、大阪大学の丸山美帆子さんです。3人のお子さんのお母さんで、以前に『理系女性のライフプラン』(長濱祐美氏との共編著、メディカル・サイエンス・インターナショナル)という書籍も出されていたので拝読し、感銘を受けて、同書に寄せられていたエッセイの後日談を中心に伺いました。その後も、研究者お一人おひとりにアポイントメントを取ってお願いしてゆきました。SNSで子育て中であることを公表されている方にお願いしたこともありますし、小社社員のつながりでご紹介いただいたケースもあります。実は、私の子どもが通う保育園のパパ・ママ仲間だった方もいらっしゃいます。

── 書籍では、トップバッターの渡辺悠樹さんを筆頭に、男性も多く登場されていますね。

辻村:経験談を書いて(語って)くださった27名のうち、ほぼ半数の14名が男性です。探してゆくと、育児や介護を自分のこととして取り組まれている男性研究者の方はかなり普通におられて、自然と半々くらいの割合になりました。

── 執筆者の皆さまはプライベートな生活をかなり赤裸々に書いて(語って)おられますが、中でも印象的な方はおられましたか?

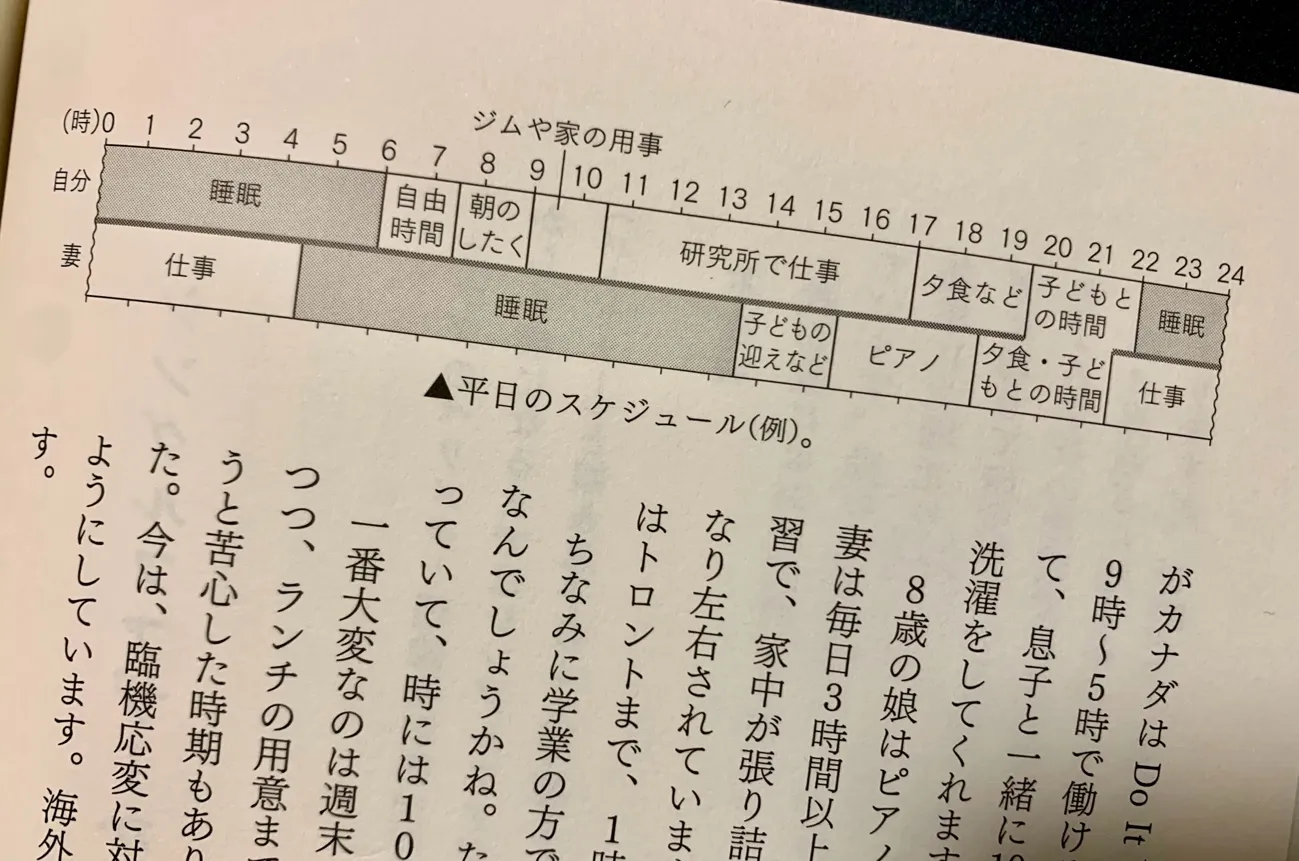

辻村:皆さまお一人おひとりが、それぞれに違った意味で印象的なのですが、ユニークな働き方という面では、第1章でご執筆いただいた吉田紅さんが特に印象に残っています。ご家族でカナダにお住まいになりながらペリメター理論物理研究所に勤めておられる男性研究者です。パートナーの方は日本の会社にリモートで勤務しておられるので、仕事はカナダ時間で夜9時半から朝4時半まで。一つ屋根の下に暮らしながら、吉田さんとはほぼ真逆の時間帯で生活を送っておられます。小学生の娘さんと保育園児の息子さんがおられ、平日は吉田さんの就寝前かつパートナーの方の始業前の2時間ほどが家族団欒タイムという生活に驚かされました。

── 執筆者の方々の1日のスケジュール表も掲載されていますが、吉田ご夫妻のスケジュールは仕事や睡眠の時間がご夫妻で入れ替わりになっていて、こんなふうに生活できるのかと確かに驚きますね。

辻村:ひと昔前なら、おそらく妻の方が夫についていって、自分の仕事を辞めざるを得ないようなシチュエーションですが、ご夫妻それぞれが仕事を持たれていることに感銘を受けました。吉田さんのような生活や働き方が可能になるのは、海外からもオンライン会議に容易に参加できるという現代の技術があればこそですし、ご夫妻が仕事と家族の生活のリズムを調整する工夫をしていらっしゃるからこそでもあります。さらに言うと、カナダという国が子育てに寛容で、吉田さんが勤める研究所も理解があるからだと想像できます。

── ほかの皆様も本当にいろんな環境で、それぞれ工夫をしながら生活をしていらっしゃいますね。

辻村:できるだけ多様な例をご紹介したいと、所属、家族構成、同居・別居などといった属性ができるだけ多様になるように依頼していきました。生活のリアリティはディテールにこそ宿るというか、経験を共有する上で、一見どうということもないようなディテールがもつ力は非常に大きいと感じています。ご協力くださった研究者の皆様もそこに共感してくださったのかなと、とてもありがたく思っています。

「子ども連れの研究室、抱っこの会議」— 新しい職場のかたち

── 掲載されている文章は研究者の皆さんが書いておられるのですか?

辻村:半数以上の方はそうです。聞き取りをもとにこちらで原稿を作成したケースもありますが、草稿作成後のチェックは入念にしていただきました。

生活と仕事のバランスは、研究者だけではなく、ありとあらゆる人が悪戦苦闘しているユニバーサルな問題でもあります。思考や経験の言語化に長けた研究者の皆様に執筆いただくことで、あらゆる職業で共通する課題が浮かび上がるのでは、というもくろみもありました。

── 編集されていて、心がけていらしたことは何ですか?

辻村:執筆者の方が書きたいこと、伝えたいことを、足すことも引くこともなく、できるだけありのままに伝えることを心掛けました。

── 実際に書籍となってみて、どんな本に仕上がったと思われますか?

辻村:本当に多様な研究者の方々の生活が綴られていますが、それぞれの方の言葉の裏には、すべて「共に頑張っていきましょう」という想いが込められていると感じます。今まさに仕事と生活のはざまで大変な思いをされておられる方、本を読む時間が取れないくらい大変な方もいらっしゃると思いますが、この本の中に仲間がいるかもしれません。また今は必要がないと思われる方も、いつか気が向いたら眺めていただければと。励まされたり、心の支えになったり、頑張ろうという前向きな気持ちになれる、その一助となれたら嬉しいです。

── 『リケラボ』の読者にも、当事者の方々がたくさんおられるので、ご本に登場される研究者そして辻村さんの気持ちが届くといいなと思います。

辻村:ありがとうございます。大学や企業の管理職の方々にもぜひ読んでいただきたいです。仕事の背景に子育てや介護を抱えている研究者が大勢いることを理解していただき、職場環境を整えていただければ、この本を刊行した意義もいっそう深まると思います。

周囲に理解がある職場では、研究者の方々の表情が本当に明るいんです。時には子どもを連れて研究室に来たり、オンライン会議に幼い子どもを抱っこして参加したりといった光景が当たり前、という方も実際にいらっしゃいました。そうした職場なら、ケアを抱える方々も研究を続けやすくなるだけでなく、新たなアイデアや可能性も広がるでしょう。こうした環境がより多くの場で実現すればいいなと願っています。

「キャリアの空白は諦めなかったことの証」—勇気をくれた研究者のメッセージ

── ウェブや雑誌での連載、そして書籍の刊行後、評判はいかがですか?

辻村:おかげさまでSNSを中心にたくさんの反響をいただいています。連載の時には「励まされた」「涙が止まらなかった」という声もありました。私自身何度も、編集中にもらい泣きをしたので、同じ気持ちを読者の方と少なからず共有できたことには、編集者としてほっとしているところです。

── 辻村さんご自身が涙してしまった箇所とは?

辻村:いくつもありますが、例えば工学院大学の安部芳絵さんによる締めくくりの二文、「多くの女性研究者が経験してきたであろう妊娠・出産・子育てによる業績やキャリアの空白は、努力が足りなかったからではありません。子どもを育て、自分も子どもから育てられるというたいへんな状況でありながら、研究をあきらめなかったことの証だと思っています。」という箇所は、今読んでも涙があふれます。先達として後に続く後輩たちをさりげなくエンカレッジしようという温かさを感じずにはいられません。

── 今後、書籍の刊行に限らず続きの活動があるとしたら、どんなことをテーマにしたいですか?

辻村:介護ですね。介護はまだ私自身が当事者になったことがないので、執筆者の書かれた内容を理解しきれているのか、自信がないところもあって、本書では育児ほど広げられなかったのですが…。SNSでも、「まず介護のところを読みました」と書かれている方もおられ、掲載した数が少ない割には介護に引き寄せられた方が多くいらっしゃるという感触を得ました。育児・介護のどちらも経験されている立教大学の榊原恵子さんが、「育児が終わるのは子どもが成長した時ですが、介護が終わるのは親が他界する時ですから、前者の方が希望が持てるように思います。」と書かれているように、介護は育児とは違った心の苦労があると思うので、いつか別の機会に、よりフォーカスして取り上げたいと思っています。

関連記事Recommend

-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

「継続することの大切さを教えてくれる理系の名言・エピソード」(リケラボまとめ)

-

「研究に迷ったときヒントになる理系の名言」(リケラボまとめ)

-

植物と虫の“匂い”を通じた会話を探究する生態学者、塩尻教授の「人生を変えた私の5冊」

博士の本棚(第12回)│龍谷大学 塩尻かおりさん

-

「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」と「神戸大・先端バイオ工学研究センター」自律実験システムAutonomous Lab見学会レポート

「バイオものづくり」で脱炭素社会を加速させる島津製作所の取り組み

-

AI時代の人材課題とリスキリング~様々な視点から事例で学ぶ~

パーソルテンプスタッフ主催バイオDX産業人材育成講座・イベントレポート

-

進化する生命科学の探究者、真下教授の「人生を変えた私の5冊」

博士の本棚(第11回)│東京大学 真下知士さん

-

尿からmiRNAを捕捉し、ステージ1からがんを早期発見。技術顧問としてのベンチャー共同創業

Craif株式会社 共同創業者・技術顧問 安井隆雄

リケラボ編集部より

今回のインタビューを通して、編集の裏側や執筆者の方々の想いに触れることができました。それぞれのエピソードの重みを感じながら、多様な生き方やはたらき方が認められつつ業績を上げることができるフェアな社会とは…、と改めて考えさせられます。また、辻村さんご自身の想いや熱意が、この本の大きな魅力を支えていることを強く感じました。この本が多くの人に届き、研究の現場や社会に新しい風を吹き込むことを、心から願います。

『研究者、生活を語る-「両立」の舞台裏』

子育てや介護と研究の両立に挑む研究者たちの経験談27篇を収録。職場環境と家庭のリアルな姿、具体的な生活の工夫、キャリアへの挑戦が語られています。「両立」に悩むすべての人へのエールとして、リケラボ編集部からもおすすめの1冊です! https://www.iwanami.co.jp/book/b652391.html