科学者・研究者・研究開発者の職種紹介や転職情報など、理系キャリアに関する情報をお届け。

2017年12月、尿中のmiRNA(マイクロRNA)※1を用いて、ステージ1からがんを早期発見できる新技術についての論文が米国の科学雑誌Science Advancesにて発表され、世間の注目を集めました。

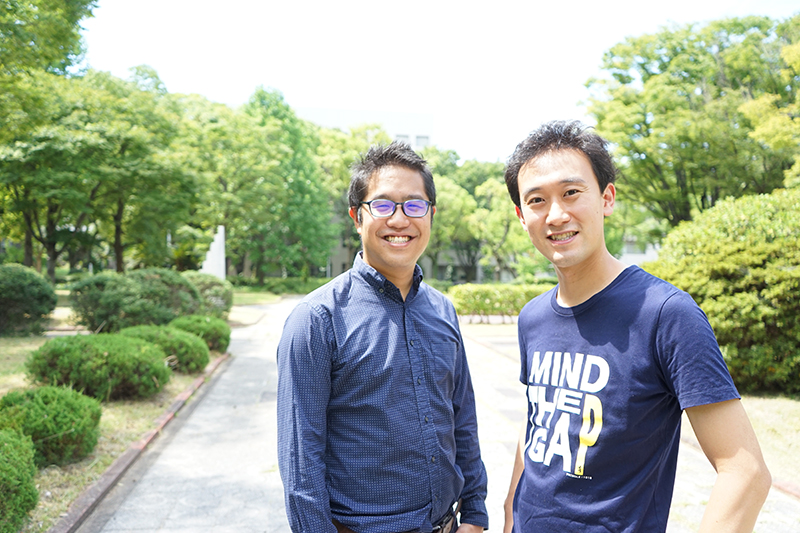

がんは生涯で日本人の2人に1人が罹患するといわれる病気※2ですが、日本におけるがん検診の受診率は諸外国に比べ低い状況が続いています。手軽に利用できるがん検査サービスが求められる中、論文の筆頭著者で当時名古屋大学大学院工学研究科の准教授だった安井 隆雄さんは、現CEOの小野瀨隆一さんと共に、2018年にCraif(クライフ)株式会社を創業しました。

その後、論文発表からわずか5年で、高精度、非侵襲性のがんリスク検査として、尿がん検査「miSignal(マイシグナル)」の提供が始まりました。マイシグナルは現在までに、全国800以上の医療機関に導入が広がっています。

ベンチャーの技術顧問を続けながら、38歳の若さで東京工業大学(現、東京科学大学)の教授に抜擢され、基礎と応用の世界で研究を深める安井さんに、起業のきっかけや技術顧問としてのベンチャーとの関わり方、事業化への想い、そして、ベンチャーというキャリア選択に対するお考えを伺いました。

※1 miRNA(マイクロRNA):タンパク質情報をコードせず、遺伝子発現を抑制する機能を持つ21~25塩基程度の一本鎖RNA。遺伝情報を伝達するmRNA(メッセンジャーRNA)とは異なる。

※2 出典:国立がんセンター 最新がん統計

歩き始めた生命工学の道でナノ技術の可能性を感じる

──大学ではナノデバイスを用いた研究をされていますが、どのような理由からでしょうか?

名古屋大学工学部化学・生物工学科(現、化学生命工学科)へ進学し、ラボ選びのタイミングで、後の恩師となる馬場嘉信先生との出会いがありました。馬場先生は当時、名古屋大学へ移動して2年目で、研究室見学に行ったら「ナノバイオデバイス」というコンセプトでバイオ研究ができることがわかったんです。当時ナノテクは新しい分野でしたし、バイオエンジニアリングをしたいと思って工学部に入学したので、馬場先生が新しい境地を切り開こうとする姿に、ワクワクしたことを覚えています。

──大学でどのような研究を行いましたか?

ナノバイオデバイスを用いてDNAの高速分離技術の開発を進めました。当時、一般的なDNAの分離方法はゲルやキャピラリーによる電気泳動でしたが、馬場先生はそれをナノサイズの構造体の中でより高速に行うことを目指していました。1本の太さが500nmほどの柱(ナノピラー)を基板上にジグザグに配置し、その中でDNA泳動を行うのですが、ナノピラーの作製は職人技とも言えるほど難易度が高く、独立行政法人物質・材料研究機構(現:国立研究開発法人物質・材料研究機構)の堀池靖浩先生の元を何度も訪ねては作り方を教えていただきました。微細加工技術についてひととおり身に付けることができたのは、今の仕事にもつながっています。

──研究室での安井さんの担当は?

私は、ナノピラーの並べ方の違いが分離に及ぼす影響について調べました。一般的にDNAの分離方法は「分離スピードが上がると、分解能は下がる」というのが定説です。しかし、ナノピラーをまっすぐに配置すると「分離スピードが上がるほど、分解能も上がる」という逆の結果が得られたんです。「間違えているのでは?」と何度も思いましたが、この現象が、今までにない新しい発見だとわかったときは面白かったですね。その後、同ラボで助教になった頃に、原理シミュレーションを行った結果などをまとめて論文報告しました。

ナノバイオデバイスを用いたDNA分離技術をエクソソームに応用。異分野チームでがんの兆候が明らかに。

──エクソソームやmiRNAを対象とするナノバイオデバイスを開発したきっかけについて教えてください。

2012年3月に名古屋大学で行われた国際会議で、国立がん研究センターの落谷孝広先生の講演を聞いたことがきっかけです。「エクソソーム(細胞から分泌される30〜200nmほどの顆粒状物質で、核酸やタンパク質などを含んでいる)やmiRNAを調べることでがんの兆候がわかる」という内容でした。がん細胞や周囲の細胞は、通常の細胞とは異なるmiRNAを分泌することがわかっています。このmiRNAを包み、他の細胞へ輸送する役割を持つのがエクソソームです。腫瘍組織が小さいころから特別なmiRNAの分泌は始まります。そのため、miRNAを調べることができれば、一般的な腫瘍マーカーより早い段階でがんの検出ができるかもしれません。しかし、これまでは効率的にエクソソームを捕捉する技術が確立されていませんでした。

先ほどお話ししたDNAの分離技術の開発が一段落していたこともあり、このナノバイオデバイス技術をリキッドバイオプシー(血液、尿といったさまざまな体液を利用する低侵襲性の診断方法)に活かすことができないかと考えていたタイミングでした。その後国際会議で、落谷先生にお話を伺って、翌月には研究を開始しました。

※リケラボ編集部注:尿中のエクソソームを捕捉する技術については、Icaria株式会社(現:Craif株式会社)の過去のインタビュー記事もご覧ください。

──研究のブレークスルーとなったことを教えてください。

miRNAを含むエクソソームを回収するのですが「どんな体液からエクソソームを回収するのか」という課題がありました。私は血液がいいのではないかと考えていたのですが、研究を進めてくれた学生の希望により尿を選択することになりました。工学部の学生だったので、血に対する抵抗感があったからです。結果的に尿の場合、血球などの影響が少なく、想定していたよりも多くのmiRNAを回収できたのは、驚きでした。

また、当時から最先端研究開発支援プログラム(FIRST)や革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)などの国プロジェクトに参加する機会をいただいており、さまざまな分野の先生や企業の方々と共同研究をしていたことも研究を進める原動力となりました。

──異分野チームだからこそ研究が進んだのですね。回収したmiRNAからどのようにがんの兆候がわかったのでしょうか?

次世代がん診断システムをつくるプロジェクトでは東レ株式会社と共同研究を進めていたので、同社のマイクロアレイを使わせてもらいました。その結果、エクソソームには1300種類以上のmiRNAが含まれていることがわかりました。当時、尿から超遠心分離機を使ってmiRNAを回収する方法はありましたが、その方法では200〜300種類のmiRNAしか回収できなかったので、1300種類というのは大きな進歩です。また、その解析を、共同研究先であった機械学習で著名な大阪大学の鷲尾隆先生(現、関西大学)にお願いすることができました。2015年のことなので、まだ機械学習を研究している方も少なかったように思います。がんの患者さんと健康な方の尿からmiRNAを回収して、マイクロアレイで解析し、発現パターンを学習データにした機械学習モデルを構築し、研究を進めていった結果、がん種を特定できる可能性が見えてきました。2017年、論文にまとめながら、尿からがんの兆候や部位を診断するデバイスができるかもしれない、と考えるようになっていきました。

熱意に巻き込まれ、ベンチャーを共同創業

──2017年12月に論文が発表されましたが、周囲からどのような反響がありましたか?

研究内容を知った多くの方から、ベンチャー立ち上げの提案をいただきました。当時、私が在籍していた名古屋大学では教員がCEOなどの役職につくことはできない規定がありました。社長にもCTOにもなれないから、ベンチャー化する場合、技術顧問になるしか方法がないと思ったことを覚えています。そんな中、将来有望なベンチャーに出資を行っているVC(ベンチャーキャピタル)のANRI株式会社のGeneral Partner鮫島昌弘さんから、「会って欲しい人がいる」と連絡がありました。それが、Craif株式会社の共同創業者となる小野瀨との出会いでした。

──小野瀨さんにどのような印象を持ちましたか?

2018年の3月に初めて会ったときの第一印象は「パワフルな人」でした。なんと、その時点で彼は会社を辞めてきていたのです。「一緒にベンチャーを立ち上げましょう」といった覚えはまったくありませんでしたが、4月頃、2回目に会ったときにはベンチャー化する話で進んでいて(笑)。小野瀨は、家族をがんで亡くしていた経験があり「がん領域で起業がしたい」というエネルギーに満ちていました。私は、彼の溢れる熱意に巻き込まれていくのを感じ、出会ってからわずか2ヶ月後の2018年5月にCraif株式会社を創業することになりました。今思い返しても、スカッとした、気持ちのよい巻き込まれ方でしたね(笑)

──はじめて出会った方と会社を作っていくことに難しさはありませんでしたか?

彼は生命工学系の研究者ではなかったので、専門的、技術的なことを伝える難しさはありましたが、そこは大きな問題ではなく、むしろ、会社をどういう形にするのか、何を売りにして他のサービスと差別化していくのかなどを決めていくことに多くの時間を使いました。

──ご自身の研究成果がサービス化されたとき、どのように感じましたか?

2017年に論文を発表して、2022年にサービスの提供が始まりました。5年で実用化に至ったことはとてもうれしかったですし、小野瀨に感謝しました。

研究成果の社会実装に必要な「エネルギー」

──技術顧問という肩書ですが、具体的にはどのような業務を行っていますか?

事業化部分はCraifが担当し、私は基礎研究に注力することで、現在のサービスのエビデンスを積み重ねたり、新しいサービスにつながるようなコア技術の探索を行っています。また、毎週の経営ミーティングやマネージャーレベルのミーティングに参加し、疑問に思ったことを聞いたり、提案したりしています。技術顧問という一歩引いた立場の視点を大事にしています。

──ご自身が前面に出ないことを心がけていらっしゃるのはどうしてでしょうか?

マイシグナルは、私の研究成果をベースにはしていますが、Craif独自の方法でmiRNAの回収やAI解析を行っています。CraifのCTO、COOは2人とも薬学部出身の博士で、大企業やスタートアップで開発やマーケティングなどの事業をバリバリやってきた人間です。また、社内にはWET(ラボ実験)、DRY(パソコン上でのデータ解析)の研究者、そして医療機器の開発経験者も在籍しています。サービスの詳細や解析方法の確立など、応用については経験豊富なメンバーが揃っているんです。

現在ではマイシグナルのシリーズが増え、遺伝子検査やDNAストレス検査などもサービス化されていますが、これらもR&D部門のメンバーの研究成果を元にしたサービスです。

──研究成果をサービス化する際に必要なことは何だと思われますか?

とにかく「力」が必要ということです。具体的な製品にするにも力がいるし、製品ができたあとに売り込むにも力がいる。これについては、広報担当(当時は医療機関営業担当)の松本が本当に頑張ってくれました。入社直後にも関わらず、「全国47都道府県すべてに最低1医療機関に導入いただいている状態」を目指し全国行脚を始めたのです。医療機関は患者さんの命を預かっているので実績が重要視されます。ですが新サービスですから当然実績はゼロ。松本の苦労は想像に難くないのですが、なんと4ヶ月で目標を達成し、そこから現在までに800以上の医療機関でマイシグナルが導入されるようになりました。このように奮闘するメンバーを見ていると、事業化には「何がなんでも進める」というパワーが必要だと感じています。

──技術顧問として、次の目標を教えてください。

会社がどんどんと成長しているのを感じ、本当に素晴らしいと思っています。可能なら全員、私のラボに来てほしいくらいです(笑)。

昔から、私の手がかからないほうがいい会社になると考えていました。みんなから私が教えてもらうことが多くなる会社になってほしいと思っていたのですが、最近、その通りになってきました。次の目標は僕がCraifを卒業することかも…。なんて言ったら反対されるかもしれませんが、東京科学大学で学生を教える立場にもなったので、大学とベンチャーの橋渡しをする役割など、立場を活かした挑戦をしていきたいです。

若手研究者にとってベンチャーという選択肢とは?

──安井さんが研究を進める上でのモチベーションや目標について教えてください。

最近は「もっといろいろな新しいことを知りたい」と考えています。今までわからなかったことや知らなかったことをみんなが知れるようになることはいいことだと思います。

研究を行う際には「この指とまれ」ができることが理想です。これは京都大学の北川 進先生がJSTさきがけ※3の領域会議でおっしゃっていた言葉です。だれも取り組んでいない分野を自ら開拓して、そこに人を集めるという意味です。今や日本より中国の方が研究者人口も多いので、人海戦術で戦うのは難しいと感じています。そういう時代だからこそ、みんなが注目して集まってくるような新しい領域を開拓することで、「やっぱりこの人の真似はできない!」と思われる研究者になることが大事ではないでしょうか。

※3 JSTさきがけ:JSTの戦略的創造研究推進事業。

──研究成果の社会実装方法で悩んでいる方に、安井さんのようなベンチャーとの関わり方はどのようなメリットがありますか?

さまざまな起業のスタイルがあり、それぞれメリット、デメリットがあると思います。私の場合は、明確に事業化部分をCraifに任せることができて良かったと感じています。私は研究者なので、miRNAの解析からがんの分類ができるかもしれないという結果が出た後、事業化を考えつつも、基礎研究に注力したいという思いもありました。ですので、熱意をもって事業化を進めてくれる人たちに恵まれたことは幸運だと思います。

ベンチャーを行うか悩んでいたときに馬場嘉信先生が、これから教授を目指す若手研究者はベンチャーの1つや2つをやらないと駄目だ、とおっしゃっていたのも印象的です。最近になって馬場先生の意図が少しわかるようになってきたのでは?とも思っています。ただ、わかるようになっただけな気もしますが(笑)。

──若手研究人材にとって、ベンチャーというキャリア選択の魅力を教えてください。

理系人材の進路は、これまで大学教員や企業の研究員が王道でした。しかし、自分でベンチャーを共同創業して思うことは、最近は進路の選択肢が多様になってきているということです。そして、その中でベンチャーは若手研究者にとって、良い選択肢であると感じています。なぜなら研究者人生の中で一番時間があり頭と体が働くタイミングで、お金と設備と仲間が集まり、やりたいことを裁量を持って進められる場所がベンチャーだからです。専門性を持った仲間がお互いを高め合うことで事業が進んでいくというのは恵まれた環境だと感じます。ワークライフバランスを意識した働き方を選択することもできますし、能力や成果は求められますが、そこに耐える力がある方は楽しく仕事ができると思いますよ。

例えばですが、Craifでは現在、Wetの研究者を募集しています。次世代の検査開発に挑戦したい方、特にがんの早期発見や予防技術や、ベンチャーならではの自由度と裁量を活かす働き方に興味のある方、ぜひCraifでのキャリアもご検討してみてください。

安井 隆雄(やすい たかお)

東京工業大学(現:東京科学大学) 生命理工学院 教授。2014〜2019年ImPACTプロジェクトマネージャー補佐就任、2015〜2019年、2019年〜2023年JSTさきがけ研究員、2018〜2023年名古屋大学大学院工学研究科・生命分子工学専攻准教授。2023年より現職。研究テーマはナノデバイスによる生命分子解析と生命現象の解明。がん細胞から正常細胞へ輸送されるがん化因子を含むエクソソームの定量解析を目指す中で、ナノワイヤを利用して、わずか1mLの尿からがんを特定する技術を新たに発見。同技術を実用化すべく、代表の小野瀨氏と共に2018年5月にCraif株式会社を創業。

(※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。)

関連記事Recommend

-

アシックススポーツ工学研究所の挑戦――感覚までも科学し、アスリートの可能性を追究する

研究開発職の先輩に聞く仕事のリアルと、採用責任者様から就活生へのメッセージ

-

生物学から金融業界を経て化粧品研究へ。分野を越える選択を続ける “決断の理由”

理系の決断vol.1 株式会社ミルボン 渡邉 紘介さん

-

新時代に求められるリーダーシップとは?自信がない人にこそ読んでほしいリーダーシップ開発法

研究職出身キャリアコンサルタントが解説!

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

やっぱり研究・実験が好き! 化学実験の基本とHPLC操作をおさらいし 研究職にチャレンジしよう(つくば市)

パーソルテンプスタッフ主催 HPLC研修開催レポート

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

-

理系のためのロジカル交渉術

〜理系+αで広げる・広がるキャリアvol.6 信頼関係を築く戦術とテクニック〜

-

理系+マーケティングスキルでキャリアアップ!

〜理系+αで広げる・広がるキャリア vol.5〜