頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

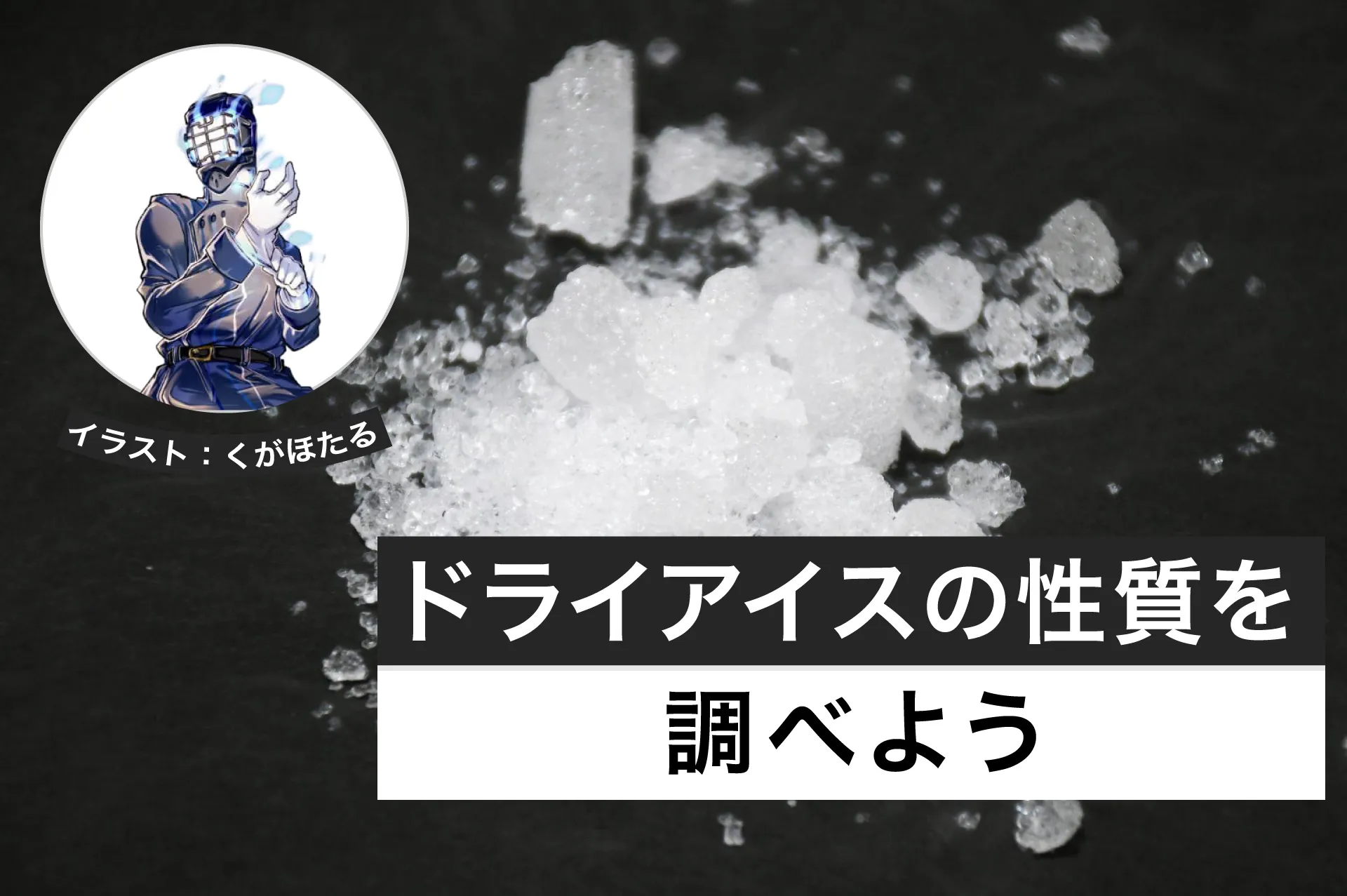

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第47回目のお題は「ドライアイス」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回はドライアイスに関する実験をいくつか紹介したいと思います。ドライアイスは二酸化炭素が凍ったものなので、二酸化炭素に関する実験とも言えるでしょう。脱炭素が叫ばれる昨今、二酸化炭素はまるで悪者のように扱われていますが、産業的にも科学的に非常に有用な物質でもあります。そんな二酸化炭素の素顔に迫ってみましょう。

ドライアイスとは

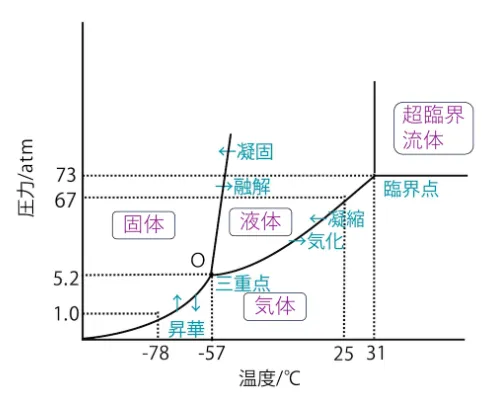

それではまず、ドライアイスとはどのような物質なのか見ていきましょう。ドライアイスは二酸化炭素が低温で固まった物質です。物質には三態と呼ばれるものがあり、例えば水であれば固体の氷を加熱すると液体の水となり、さらに加熱すると気体の水蒸気となります。このように物質は温度によって物理的な形態を変化させます。これを変態と言います。

常温では気体の二酸化炭素を冷やしていくと固体へと変化しドライアイスとなるのです。一点、注意したいのは、二酸化炭素は常圧では液体にならないということです。実は物質の三態は圧力の影響も受けており、二酸化炭素は常圧(大気圧)では液体を形成できません。したがって、ドライアイスは液体にならずに直接気体の二酸化炭素へと変化するのです。このように液体を経由せずに直接気体になる現象を昇華といいます(逆は凝華)。

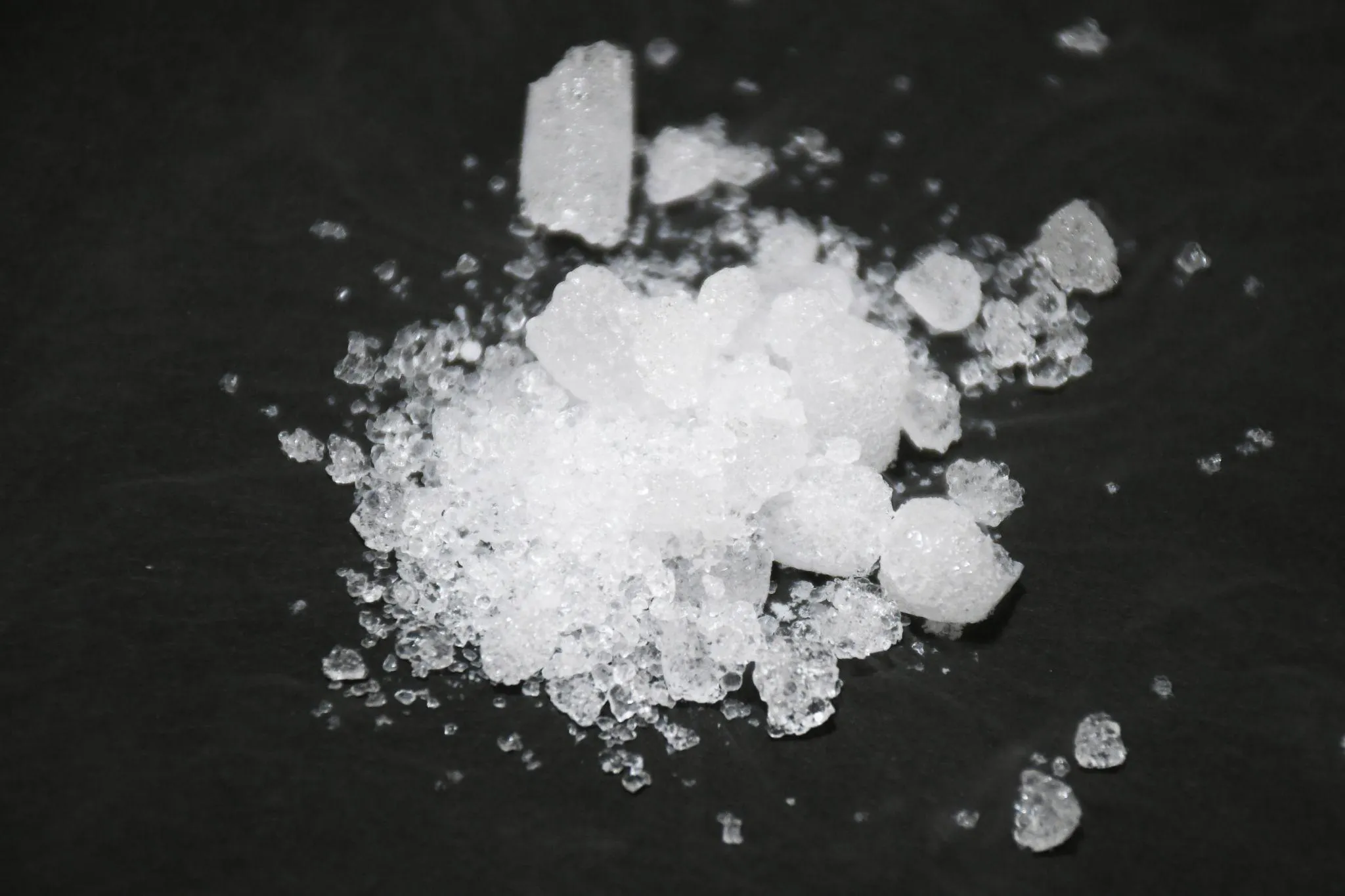

ドライアイスが昇華する温度は約−78℃なので、常温では比較的すぐに昇華してしまいます。取り扱いの際には、凍傷を防ぐために必ず革手袋(防寒用ではなく焚き火用などの厚手のもの)などを着用し、直接触れないように注意してください。

ドライアイスを密閉すると危険な理由

物質が変態する際には体積が大きく変化します。例えば、水1リットルを加熱して全て水蒸気にした場合を考えます。水の密度は4℃で最大となり1000kg/m^3です。これを100℃まで加熱すると全てが水蒸気となり、その密度は0.578kg/m^3です。つまり、以下の計算から約1730倍にまで膨張することがわかるので、1リットルの水を100℃に加熱すると1730リットル以上にまで膨張するのです。

1000÷0.578=1730.1038…

ドライアイスで同様の計算を行ってみると、約792倍となります。水蒸気ほどは膨張しませんが、これでも十分膨張しています。小さじ1杯(5ml)の体積のドライアイスが全て昇華すると約4リットル、つまり大型ペットボトル2本分にまで膨張するのです。これは、ドライアイスを密閉してしまうと、内部が高圧になることを表しています。例えば、ペットボトルにドライアイスを入れておくと、徐々にドライアイスは気体に変わり、内部が加圧されます。いずれペットボトルの強度を上回り、破裂するのです。その際には破片が高速で飛び散り、周囲にあるものを破壊するほどの威力となります。これがドライアイスが危険であると言われる一つの理由です。

ドライアイスの膨張を観察する

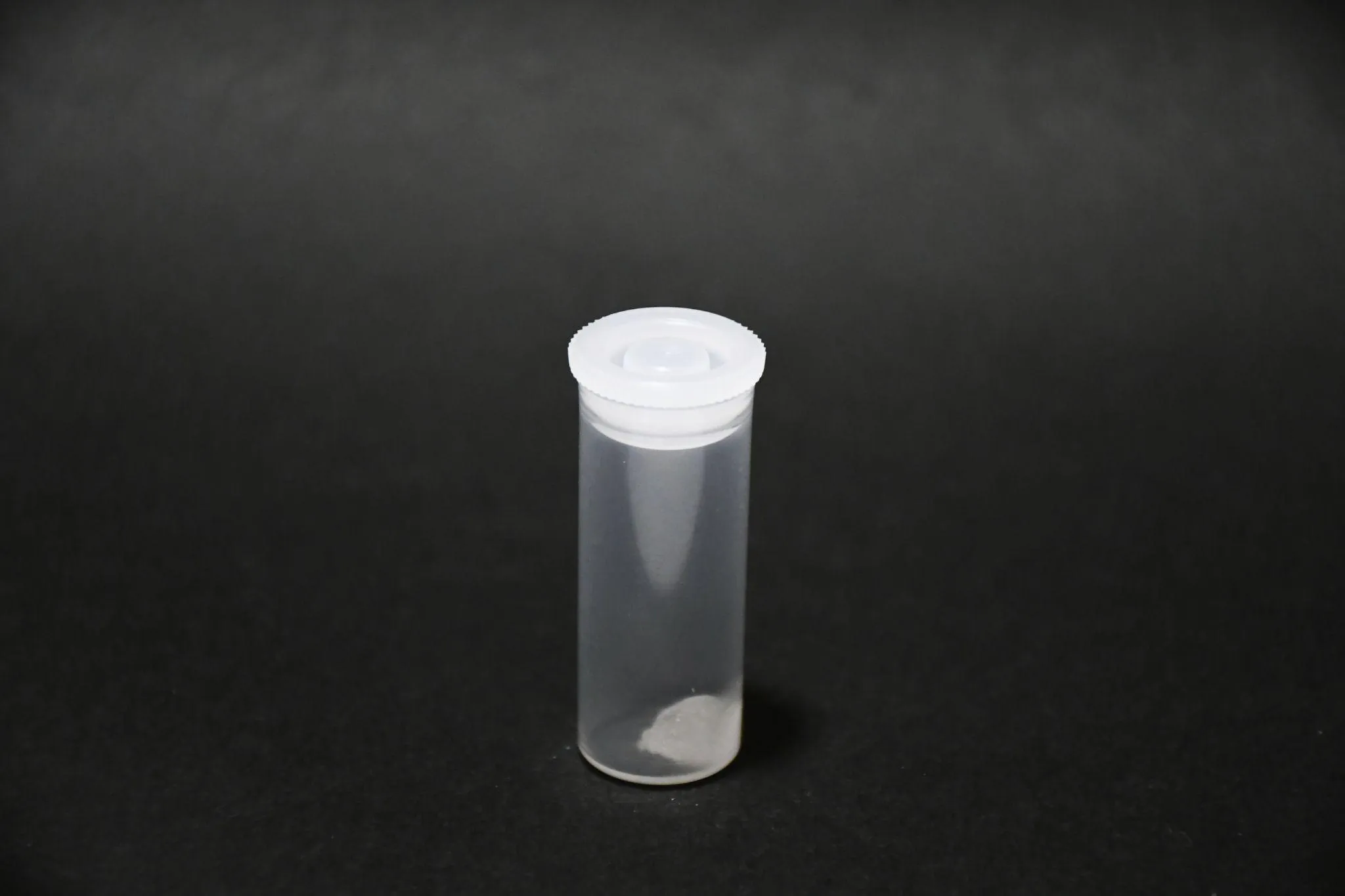

それでは、ドライアイスが膨張する様子を安全に観察してみましょう。準備するものはフィルムケースとドライアイスの小片です。

※この容器は必ずフィルムケースを使ってください。ねじ式の密閉容器では破裂し危険です。必ずはめ込み式の容器(内圧の上昇により比較的容易に蓋の開く容器)を使います。

実験! ドライアイスの膨張

注意:容器は指定のものを使ってください。ドライアイスは凍傷の危険があるため必ず革手袋を着用してください。安全メガネを着用し、十分な換気の下、実験を行ってください。

1.安定した場所に容器を垂直に設置し、ここにドライアイスの小片を入れる

2.容器に蓋をし離れた場所から見守る

3. しばらく時間が経過すると蓋がポン!と飛び出す

これは、前述のようにドライアイスが昇華し、体積が膨張したため、蓋が飛び出しました。蓋は軽いので、当たっても怪我をする心配はありませんが、人のいる方向に蓋が飛ばないよう、真上に向けて実験するのがポイントです。この際に、電球などに当たらないようにも注意してください。

二酸化炭素と炭酸

二酸化炭素のことを炭酸ガスと呼ぶことがあります。これは、二酸化炭素が水に溶解したものが炭酸だからです。炭酸は水に二酸化炭素が溶けたものなので、ジュースなどの水を主成分とする飲料(化学的には水溶液)に二酸化炭素を溶解することで炭酸ジュースを作ることができます。純粋な水に二酸化炭素だけを溶解した場合には炭酸水(炭酸の水溶液)となりますが、これは実際に飲んでみても酸味はあまり感じませんよね。炭酸飲料の多くは酸味がありますが、これは酸味料によるもので、炭酸自体の酸味はごくわずかです。これでは酸なのかどうかイマイチわかりにくいので、ドライアイスを使って炭酸が酸性であることを確認してみたいと思います。

炭酸の酸性を確認する実験

水道水を入れたガラス容器にBTB溶液(pH指示薬)か紫キャベツの煮汁を入れます。水道水は普通、弱アルカリ性なので、BTB溶液であれば青色になります。青色にならない場合には少量の重曹などを加えて青色にしておきます。ここにドライアイスを入れると激しく昇華して二酸化炭素が発生します。沈んだドライアイスから二酸化炭素の気泡が水面へと浮かびますが、その際に一部の二酸化炭素は水に溶解し炭酸を発生します。するとBTB溶液の色は徐々に緑(中性)から黄色(酸性)へと変化していきます。このことから、二酸化炭素は確かに酸性であるとわかるのです。

寒剤の実験

ドライアイスの特徴と言えばなんといっても低温なことです。ここにアルコール(安全のためエタノールを用いる)を入れると、アルコールは低温でも液体なので非常に冷たいアルコールを作ることができます。これはドライアイスーアルコール寒剤と呼ばれるもので、色々なものを低温にすることで通常では見られない現象を起こすことができます。

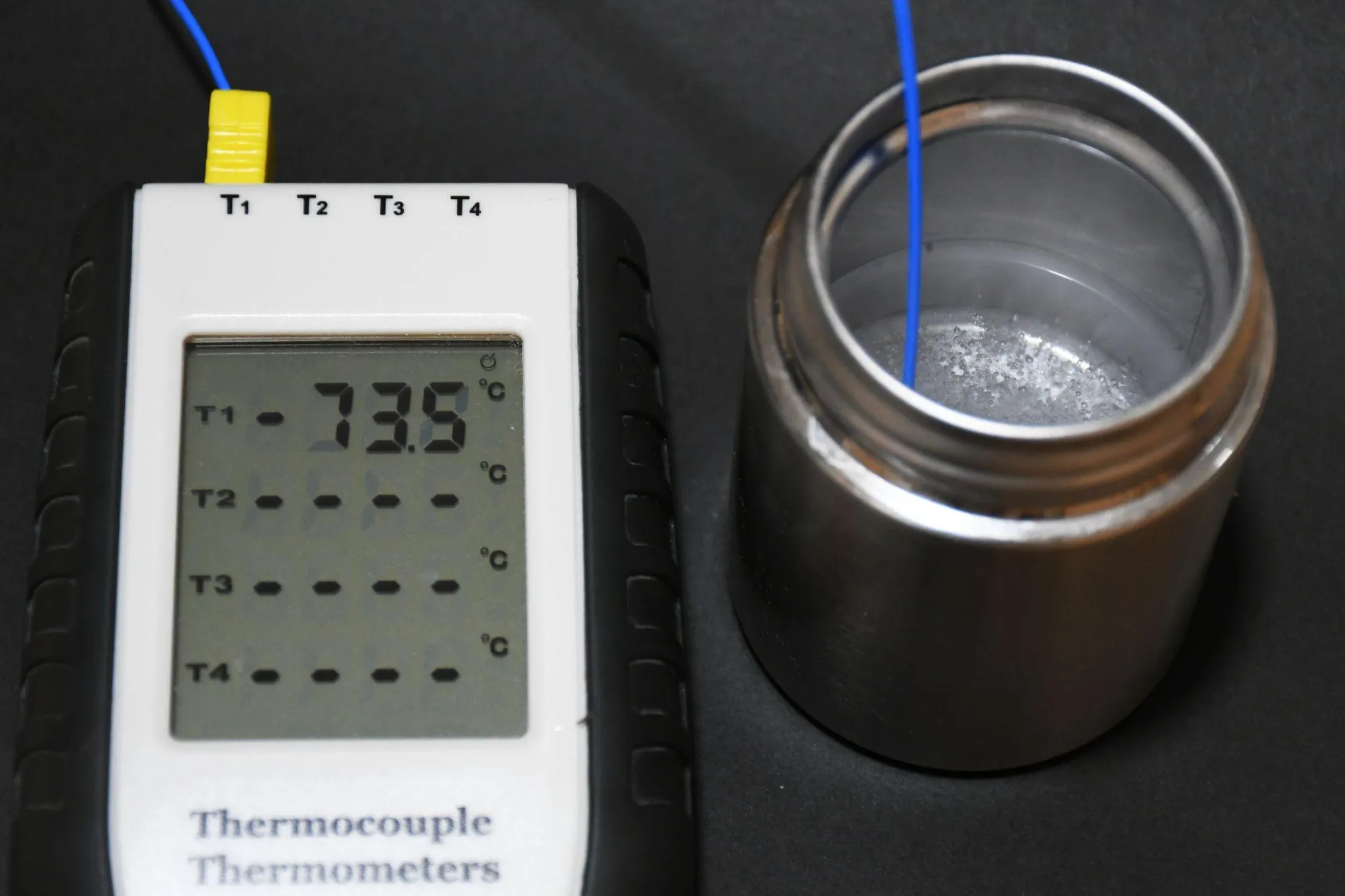

まずは、ドライアイス寒剤を作ってみましょう。寒剤を作る際には、発泡スチロールの容器や二重真空断熱容器(魔法瓶や断熱水筒、断熱タンブラーやスープジャーなど)を使うようにしてください。金属やガラス製の容器を使うと表面から熱が伝わってしまい、すぐに温度が上がってしまいます。容器が準備できたらドライアイスを半分ほど入れ、ここにゆっくりとエタノールを注ぎます。急に注ぐと溢れてしまうので、徐々に注ぐのがポイントです。

しばらくすると発泡が収まり少しネバネバとしてきます。これはアルコールが冷やされ粘度が上がったためです。この時の温度を熱電対温度計で測定してみたところ、−73℃ほどでした。ドライアイスそのものほど冷えないようです。

それでは、この寒剤を使って実験を行ってみましょう。例えば、エアダスターの主成分はDMEと呼ばれるものです。DMEはジメチルエーテルの略で、−24℃で沸騰する有機化合物です。

試験管などの細い透明な容器を寒剤で冷やしておき、ここにエアダスターのガスをゆっくりと吹きかけるとガスが冷やされ凝縮します。すると、通常はガスとして存在するDMEが液体の状態になるのです。このまま空気中に置いておくとやがて沸騰しガスとなります。実験の際には換気と火の気に気をつけてください。

もっと手軽に実験を行いたい場合にはガスライターを冷やしてみるのも良いでしょう。ガスライターの中には液体の燃料が入っています。これはブタンを主成分とする液化石油ガスです。ブタンは圧縮すると常温でも液体になりますが、本来は−0.5℃で沸騰する有機化合物です。寒冷地でも使えるように沸点のより低いプロパン(−42℃)などが混合されている場合もあります。これらはライターのツマミを押し下げることでバルブが開き、ガスの状態で出てきて火がつきます。

しかし、これを寒剤で冷やし、ブタンやプロパンの沸点よりも低くするとどうなるでしょうか。

この状態で点火してみると…

火はつきません。これは、沸点よりも低い温度に冷やされたことでガスが沸騰できなくなったためです。他にも工夫次第では色々な実験が行えるので、ぜひ色々なものを冷やして低温でどのような変化が起こるか観察してみてください。

なお、ドライアイスはスーパーやアイスクリーム屋さんなどで販売されている他、まとまった量は氷屋に手配を依頼することもできます。

実験にかかった費用

・ドライアイス 無料または1kgで1000円ほど

・手袋 1000円ほど

・フィルムケース 500円ほど(密閉容器として通販されている)

・BTB溶液 1000円ほど

・紫キャベツ 200円ほど

・エタノール 1500円ほど

・真空断熱容器 1000円ほど

・エアダスター 1000円ほど

・試験管 80円ほど

・ライター 100円ほど

・(熱電対温度計:5000円〜)必須ではないが温度を確認したい場合は表記の価格から入手可能なものもあります。

掲載写真は全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

混ざった色の分離実験│ヘルドクターくられの1万円実験室