頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第46回目のお題は「密度」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回は密度に関する実験を行ってみましょう。密度とは何かをおさらいしつつ、測定原理と実際の測定を通して金属の種類を判別したり、鉱物の種類を判別してみましょう。

密度とは

密度とは、重さを比べるための尺度です。普通重さというと、何グラムのようにその物体の重量を指します。それとは別に綿と鉄を比べると、鉄の方が重たそうな感覚があります。これは綿と鉄の密度の違いがそう思わせるのです。(綿は見かけ上の密度(嵩密度)であり真の密度ではない)

密度は、重量に体積(大きさ)の概念を加えたもので、同じ体積で比べた時にどのくらいの重さがあるかを表します。例えば、鉄と銅を比べると、同じ体積=大きさの銅は鉄よりも重たくなります。鉄の密度が7.87g/cm^3なのに対し、銅の密度は8.96g/cm^3です。つまり、鉄は銅より12%ほど軽いのです。ここまでの話で密度とはどういったものかご理解いただけたと思うので、その求め方もおさらいしておきましょう。密度は、重さ÷体積で求めることができます。例えば、100cm^3で1kg(1000g)の物体があれば、

1000(g)÷100(cm^3)=10

で、密度は10g/cm^3であることが分かります。単位は見ての通り、1cm^3あたり何gかで表します。(場合によっては違う単位を用いることもありますが原理は共通しています)

密度の測定方法

密度を測定するということは、つまり重さと体積を測定するということです。比重計など、直接密度を測ることのできる器具も存在しますが、通常は、電子天秤で重さを測定し、別に体積を測定して計算によって求めるのが一般的です。重さは電子天秤(一般家庭ではキッチンスケール)で比較的容易に測定できる一方で、体積を正確に測定するのは非常に難しいです。完全な立方体や球のような形状であれば測定は容易ですが、液体であったり、定規では測定できないような形状のものがほとんどです。つまり、密度測定において最も重要なのはこの体積を測定することです。色々な方法が考えられますが、今回は家でも行いやすい浮力を用いた方法について紹介したいと思います。

アルキメデスの原理

密度測定の歴史は非常に古く、紀元前にまで遡ります。この頃活躍した数学・物理学者のアルキメデスは、王冠の金の純度を測定するために、浮力を用いたとされています。この原理は、現在も簡易的な密度測定の方法として、金の買い取り時の鑑定などに用いられています。体積と浮力の関係は、アルキメデスの原理(法則とも)として知られ、物体を液体に入れた際には、物体が押し除けた液体の重さと同じ分だけ、上向きに浮力が生まれるというものです。つまり、密度既知の液体を使うことで、浮力から体積を求めることができます。一般的には純水が使われ、測定時の温度から水の密度を求め、この密度と浮力から体積を逆算することができるのです。

今回は、これを分かりやすく行って、金属の種類判別と、鉱物の種類判別を行ってみたいと思います。

金属の種類判別

一般的に、ナットは鉄製のものと、ステンレス製の物があります。慣れていれば見た目で判別することはできますが、今回は、これを密度によって見分けてみましょう。鉄の密度は約7.87g/cm^3、ステンレス(SUS304)の密度は7.93g/cm^3です。かなり小さな差ですが、果たして見分けることはできるのでしょうか。

操作A

それではキッチンスケールを使って、2種類のナットの重さを測定してみましょう。測定の結果は両方とも10.5gでした。

操作B

次に体積を測定します。キッチンスケールの上に水(可能であれば精製水)の入った容器を乗せて1時間放置します。これは装置全体の温度を室温と同じにするためです。次に、室温を測定し、キッチンスケールを0gに合わせます。

ナットの方にはできるだけ細い糸などを結びつけておきましょう。

それでは、水中にナットを沈めます。完全に沈んだところでキッチンスケールの値を読み取ります。ナットに働く浮力は最終的にはキッチンスケールを押す力となるため、この値がそのまま浮力となります。

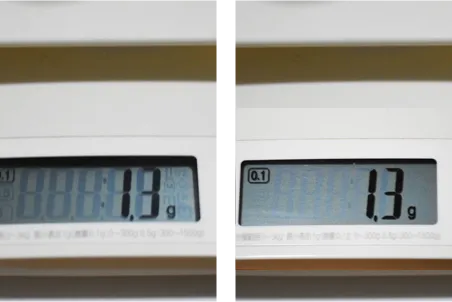

結果は…なんと両方とも1.3g!残念ながら差は現れませんでした…

一応、密度を計算してみましょう。まずは、水の密度を知らなくてはなりません。水の温度ごとの密度は検索すると一覧表が見つかると思います。今回は室温25.5℃なので、四捨五入して26℃での密度を採用します。26℃における純水の密度は0.996799g/cm^3なので、こちらも四捨五入し、0.997g/cm^3として計算してみましょう。すると、ナットの押しのけた水は1.3gなので、これを密度で割ると、約1.304cm^3と分かります。しかし、キッチンスケールの精度を考えると、1.3cm^3として良さそうです。(水の密度は1g/cm^3として計算して問題なさそうです)

ナットの重量が10.5gだったので、密度の公式から

10.5÷1.3≒8.077

と分かるのです。誤差は、ステンレスの密度が7.93g/cm^3なので、約0.15 g/cm^3プラス、鉄の場合には7.87g/cm^3なので、約0.21 g/cm^3プラスです。この結果からあまり高精度の測定はできないことが分かります。

精度を上げるには

残念ながら1回目の金属の種類判別は失敗に終わりました。精度を上げる方法としては、キッチンスケールの精度を上げることが考えられます。例えば、0.01g単位で測定できていれば測定の精度は単純計算で10倍になります。しかし、普通キッチンスケールはそれほどの精度はありませんので、もう一つの方法として、体積を大きくすることが考えられます。今回は約1.3cm^3という小さな物体の測定を行いましたが、これがもし10倍の13cm^3程度の大きさだったらキッチンスケールの精度を上げることなく精度は10倍になります。これは、大きさが変わっても測定精度は変化しないため、より大きい方が単位体積あたりの測定誤差が小さくなるためです。

鉱物の種類判別

前述の通り、より高精度なキッチンスケールでより大きな物体を測定すれば精度が改善すると考えられます。しかし、実際にはそれではあまり意味がないので少し妥協して、もう少し密度差がある物を測定してみましょう。今回は蛍石と水晶を用意しました。それぞれの密度は、蛍石3.18g/cm^3、水晶2.65g/cm^3です。ある程度の差があるので、これは判別することができそうです。実験はナットの時と同様に計量します。

蛍石は重量1.9g、浮力は0.6gで密度は約3.17g/cm^3(誤差0.01g/cm^3マイナス)です。対して、水晶は重量3.9g、浮力1.5gで密度は約2.60g/cm^3(誤差0.05g/cm^3マイナス)でした。密度差が有意に見られて、これは判別できたと言って良いのではないでしょうか。

まとめ

今回は、浮力を用いて体積を測定し、密度を計算するという内容をお届けしました。残念ながら、キッチンスケールでの測定はそれほど高精度は期待できない結果となりましたが、ある程度の密度差があれば判別は可能ということも分かりました。今回は全て密度既知の材料を測定しましたが、拾った石が図鑑の写真からでは判別できないような場合や、指輪が本当に金でてきているかなど、密度を参考に判断ができる場面というのは存在するはずです。そのような時に完全に信頼できる値が得られずとも、一度測定してみて参考にしてみるのはアリなのではないでしょうか。

実験にかかった費用

・測定対象 内容による(今回の実験ではナット、水晶、蛍石。各100円程度)

・キッチンスケール 5,000円程度

・ビーカー(コップなどでも良い) 500円程度

・精製水 100円程度

・糸 100円程度

掲載写真は全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

混ざった色の分離実験│ヘルドクターくられの1万円実験室