頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第40回目のお題は「ルミノール反応」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回はルミノール反応に関する実験です。ルミノール反応はよく刑事ドラマなどで鑑識が血痕の探索に使っている描写がありますね。この反応、実は物語の中だけでなく実際に血痕を検出する反応として使われています。今回はそんなルミノール反応の観察と、応用実験について解説しましょう。

ルミノール反応とは

まずはルミノール反応について軽く解説をしましょう。ルミノール反応というのはルミノール(3-アミノフタルヒドラジド)という化合物がアルカリ性の水溶液の中で過酸化水素と反応すると、3-アミノフタル酸という化合物に変化します。その際に青色の化学発光を示すのです。しかし、この反応はただこれらの化合物を混ぜるだけでは発生せず、触媒が必要です。触媒というのは反応を助けるが、直接反応には関わらない物質のことです。今回の反応ではこの触媒が非常にキーポイントになるので、こちらについても少し詳細に見てみましょう。

触媒とは

小学校の理科で、過酸化水素に二酸化マンガンを加えると酸素が発生するという実験を行ったと思います。この反応は酸素の実験室的製法としてよく知られており、学校で必ず習います。中学校に進み反応式を習うとここで疑問を持つ人もいたのではないでしょうか。過酸化水素と二酸化マンガンから酸素を得る反応の反応式は

2H2O2 → 2H2O + O2

となります。あれ? 二酸化マンガン(MnO2)が登場しませんね。そう、二酸化マンガンは触媒なので反応には直接関わらないのです。しかし、この反応は二酸化マンガンを加えないとほとんど進みません。このように反応を助けるが、それ自身が変化することはなく、反応式に現れないものを触媒といいます。(実際には反応に関わっても最終的に元の物質を再生するような反応サイクルの場合は化学式に現れることもあります)

この触媒が通常の化学反応と違うところは、消費されないというところです。例えば、同じく小学校で習う水素の製法として、硫酸とマグネシウムの反応があります。反応式は

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

です。この反応におけるマグネシウムは触媒ではありません。マグネシウムは硫酸と反応して硫酸マグネシウムとなってしまうため、消費され別の化合物になっています。つまり、水素を得るにはそれに比例した量のマグネシウムが必要です。しかしながら、二酸化マンガンと過酸化水素の反応では、過酸化水素は消費されるものの二酸化マンガンは消費されないため、微量でも二酸化マンガンが入っていれば過酸化水素がなくなるまで反応は進み続けるのです。(実際には現実的な反応速度を得るためにはある程度の触媒濃度が必要ですが、原理的には微量でも存在すれば反応は進みます)このように触媒は、極めて微量であっても多くの反応を助けることができるという性質を持っているのです。

触媒とルミノール反応

少し話がそれてしまいましたが、ルミノール反応に話を戻しましょう。ルミノール反応は鉄イオンなどによって触媒される反応です。つまり、この反応において、鉄イオンは消費されないため極めて微量でも鉄イオンが存在すれば発光が起こるのです。これは逆に考えれば微量の鉄イオンを発光という視覚的にわかりやすい反応で検出できるということなのです。この性質を利用し、鉄イオンを含む血液などを検出する方法として利用されているのです。

(血液に含まれる赤血球には鉄化合物の一種であるヘモグロビンが含まれており、ルミノールはこのヘモグロビン中の鉄イオンに触媒され発光している。この反応は極めて鋭敏であり、1万倍希釈の血液を染み込ませて乾燥させた紙でも発光するという)

そして、肝心のルミノールの発光メカニズムですが、残念ながら現時点ではどのような仕組みで発光が起こるか詳しくは分かっていないとされています。

いくつか仮説はありますが、根拠がないため今回は解説を控えようと思います。ただし、一般的には、ルミノールが塩基性過酸化水素によって酸化分解される際にエネルギーを持った中間体が生成し、このようなエネルギーの高い状態を励起状態と呼びます。励起状態となった中間物質は、エネルギーを手放しながら安定した基底状態へと戻る際に、そのエネルギーが光として放出され、発光が起こると考えられています。

どのような順序でどのような中間体が生成しているのかはまだ定かではありませんが、ルミノール反応では他の化学発光とは異なり、蛍光物質などの添加を必要としないことが知られています。

また、鉄イオンについては、Fe²⁺は触媒活性がなく、Fe³⁺が存在する場合にのみ反応が進行することが知られています。

これまでは実験が難しかった

ルミノール発光はそもそもルミノールという特別な物質が必要な上、水酸化ナトリウムや過酸化水素などの劇物指定を受ける化合物を使うため、家ではなかなか再現できない実験でした。しかし、現代のネットショッピングの発達と多くの化学製品の市販に伴って実験のハードルはかなり下がっています。ルミノールは実験キットや自由研究用などとして市販されるようになり、過酸化水素は漂白剤として販売されるようになっています。今回はそんな身近な物質を使ってルミノール反応を観察するのを目標にしたいと思います。それでは早速実験を行ってみましょう。

※この実験では薬品を取り扱うため、手袋や安全メガネなどの保護具を適切に装着し、安全に留意して実験を行ってください。また、実験は正確な再現が求められるため結果を保証するものではありません。安全面を含め再現される場合はご自身の自己責任において行ってください。

1.アルカリ酸化液を作る

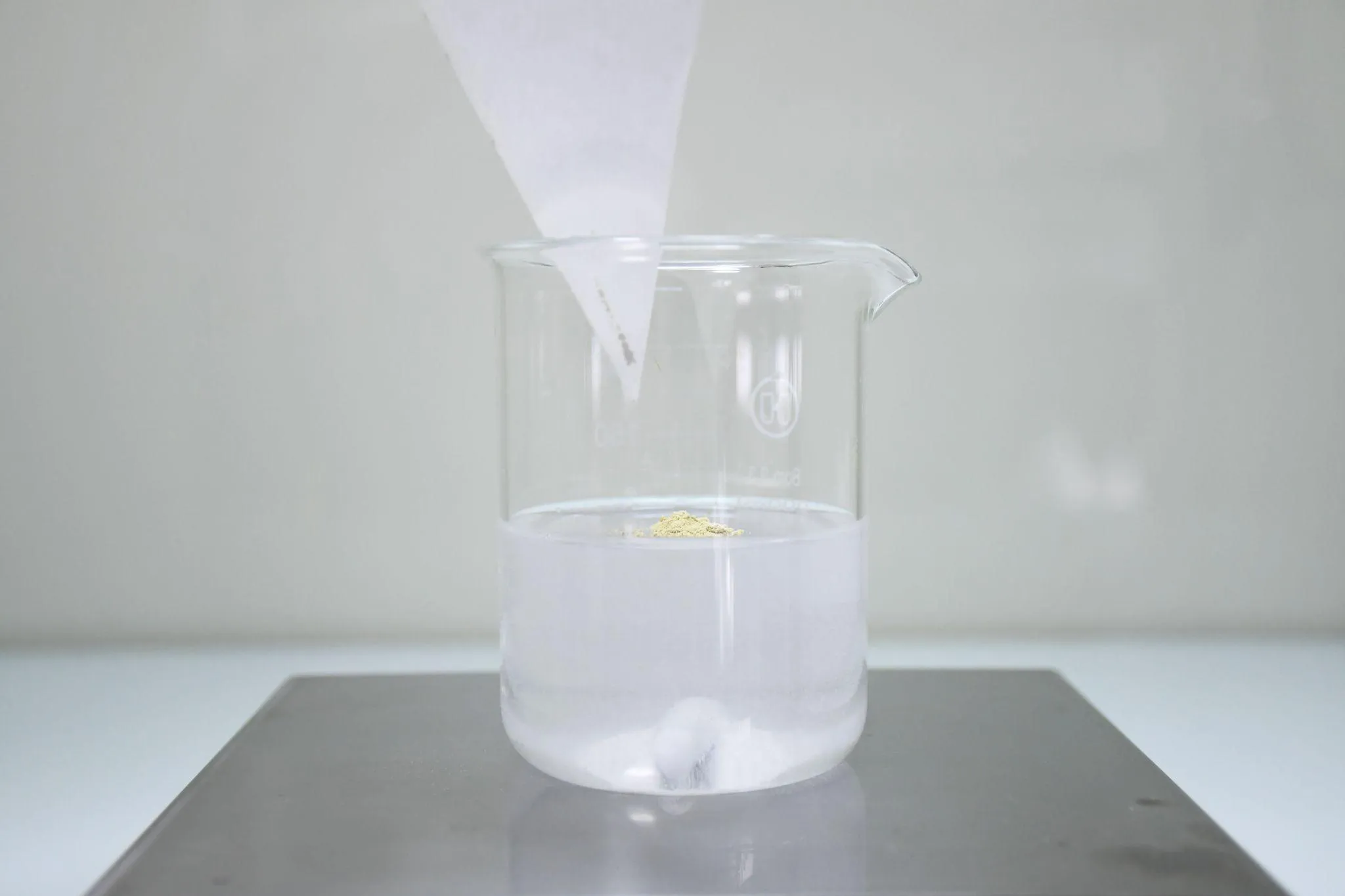

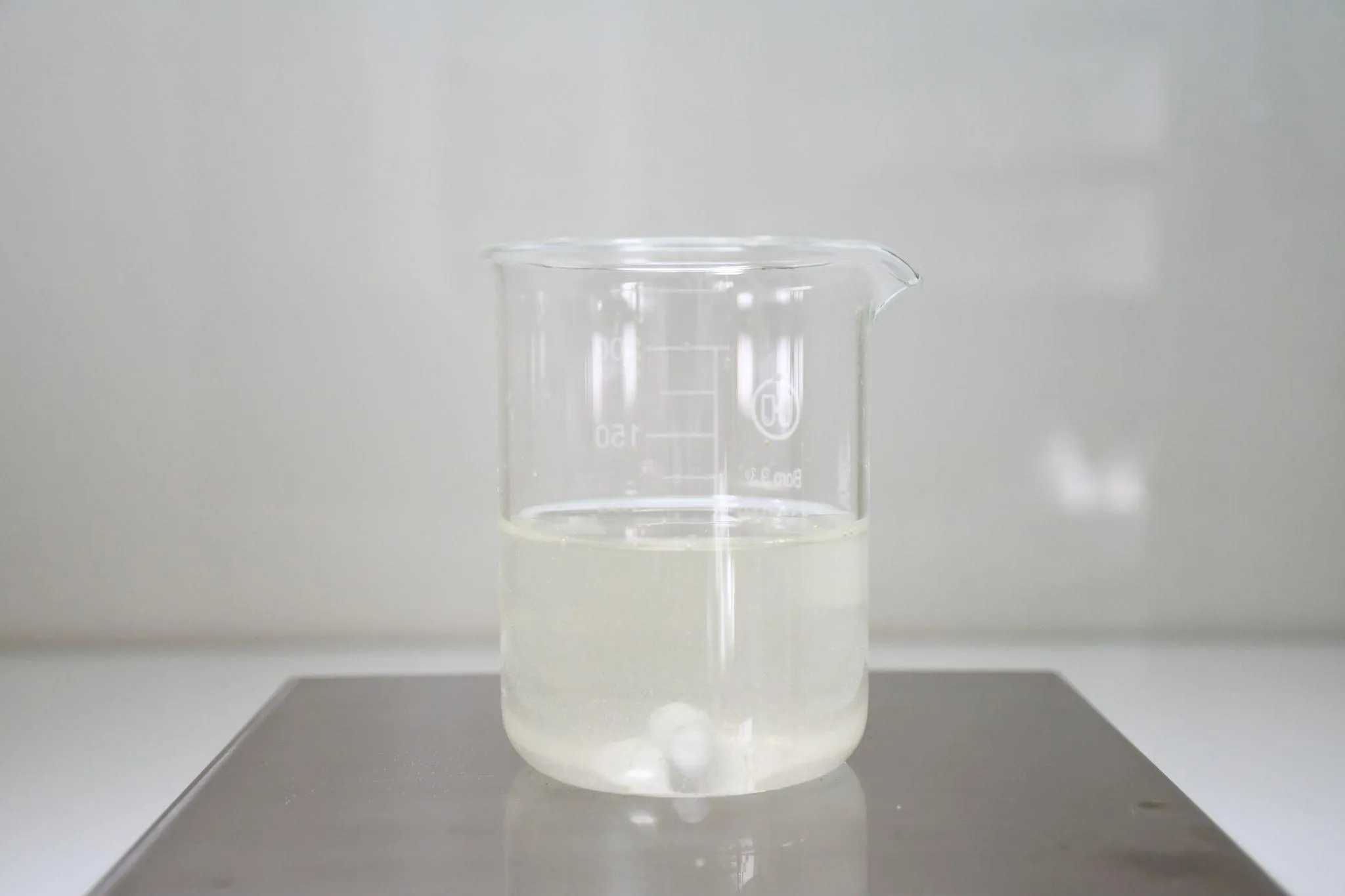

水100mlに過炭酸ナトリウム10gを加えて飽和するまで攪拌する。(一部溶け残る)

2.ルミノール液を作る

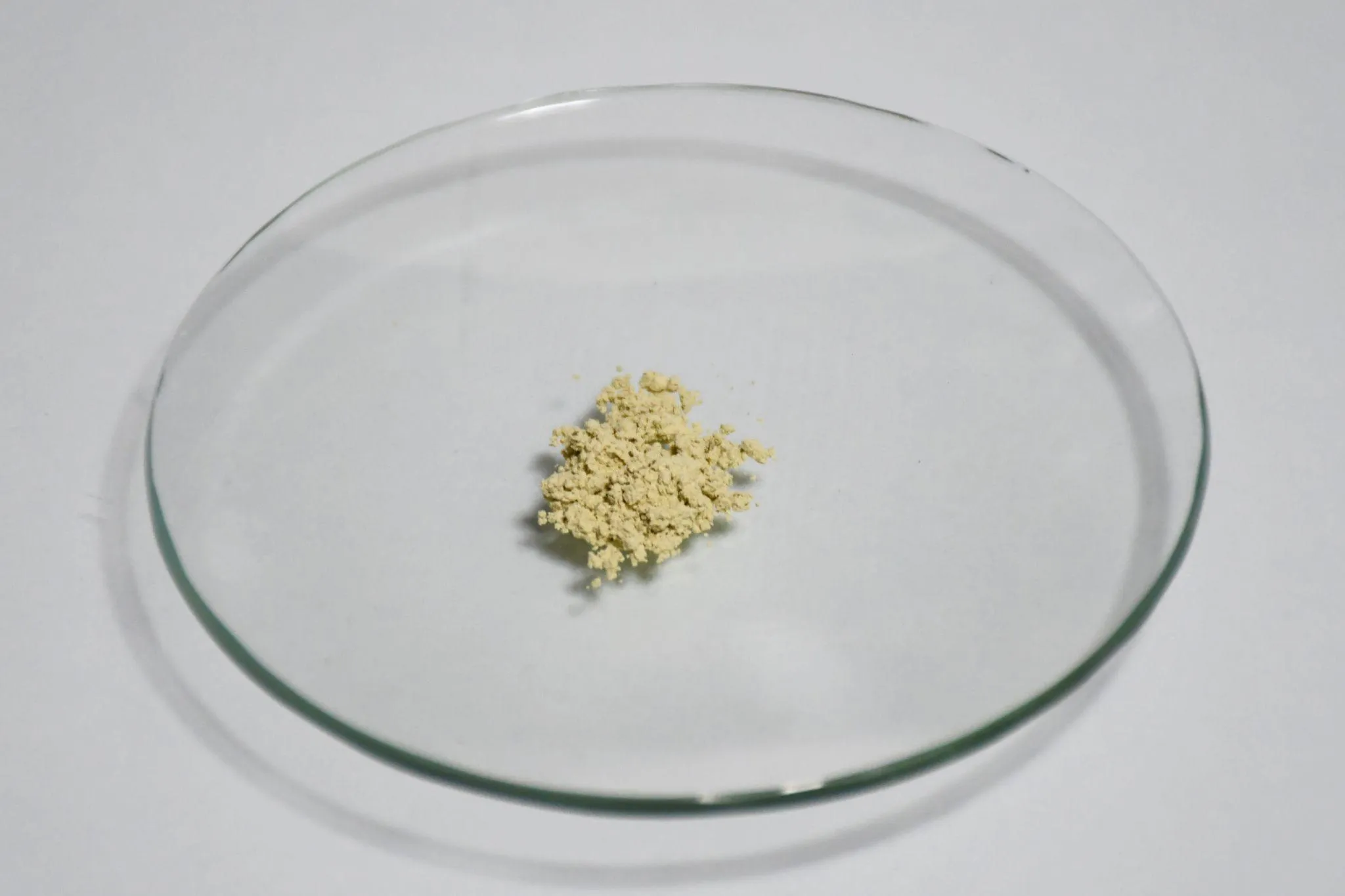

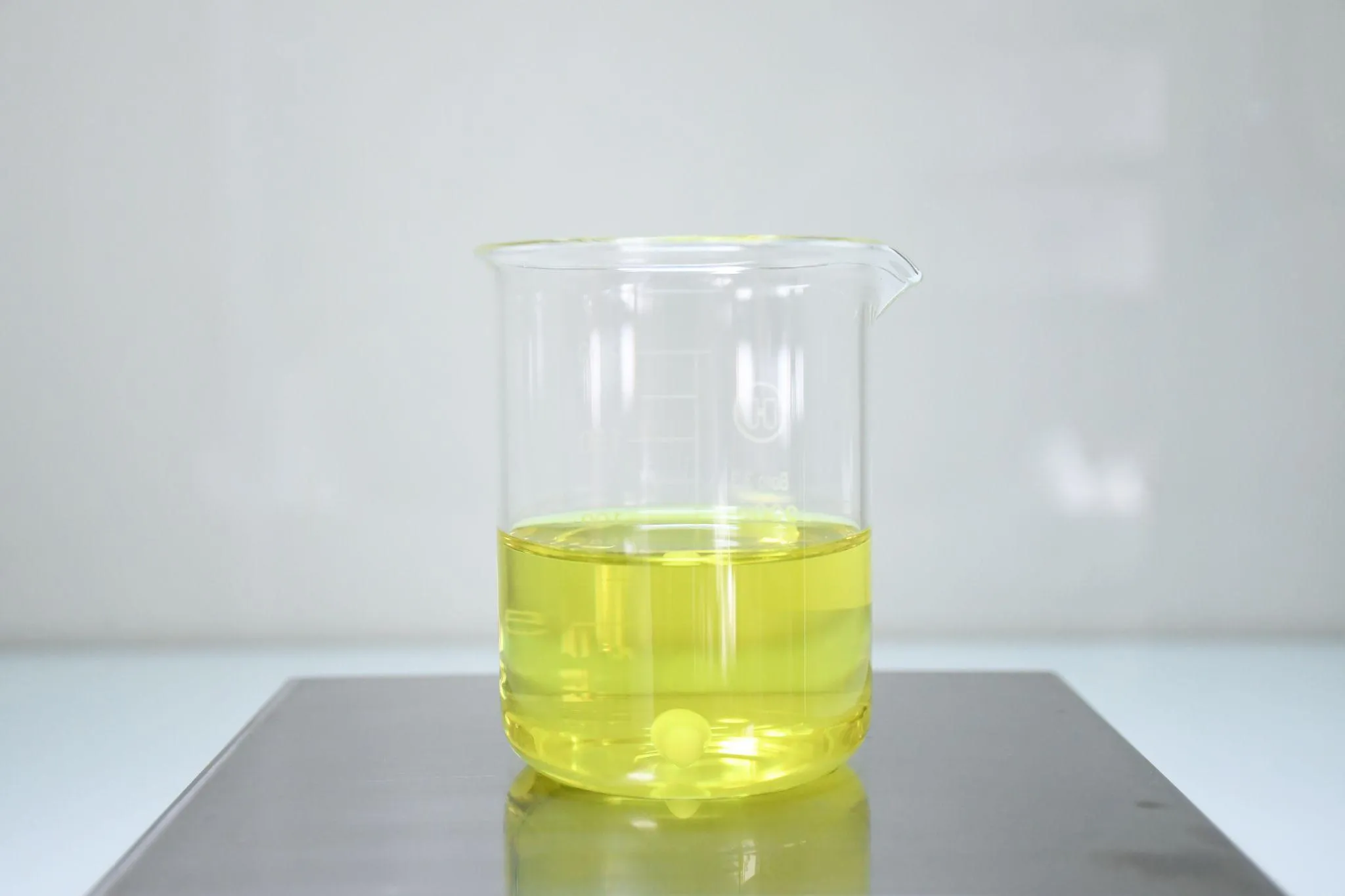

1で得た溶液にルミノール0.05gを加えて溶解する。(耳かき5杯ほど)

3.触媒液を作る

水100mlに赤血塩1gを加えて溶解する。

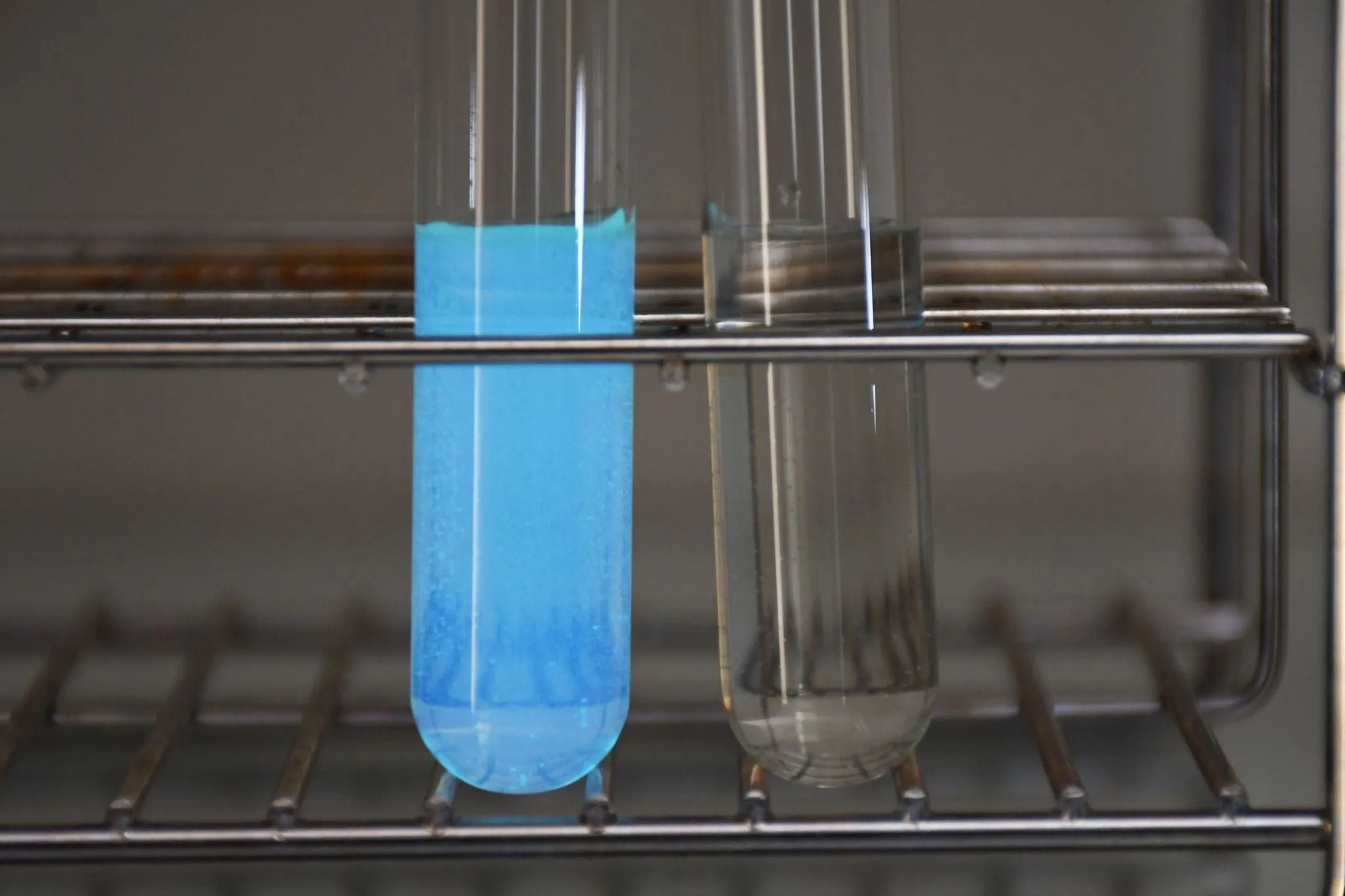

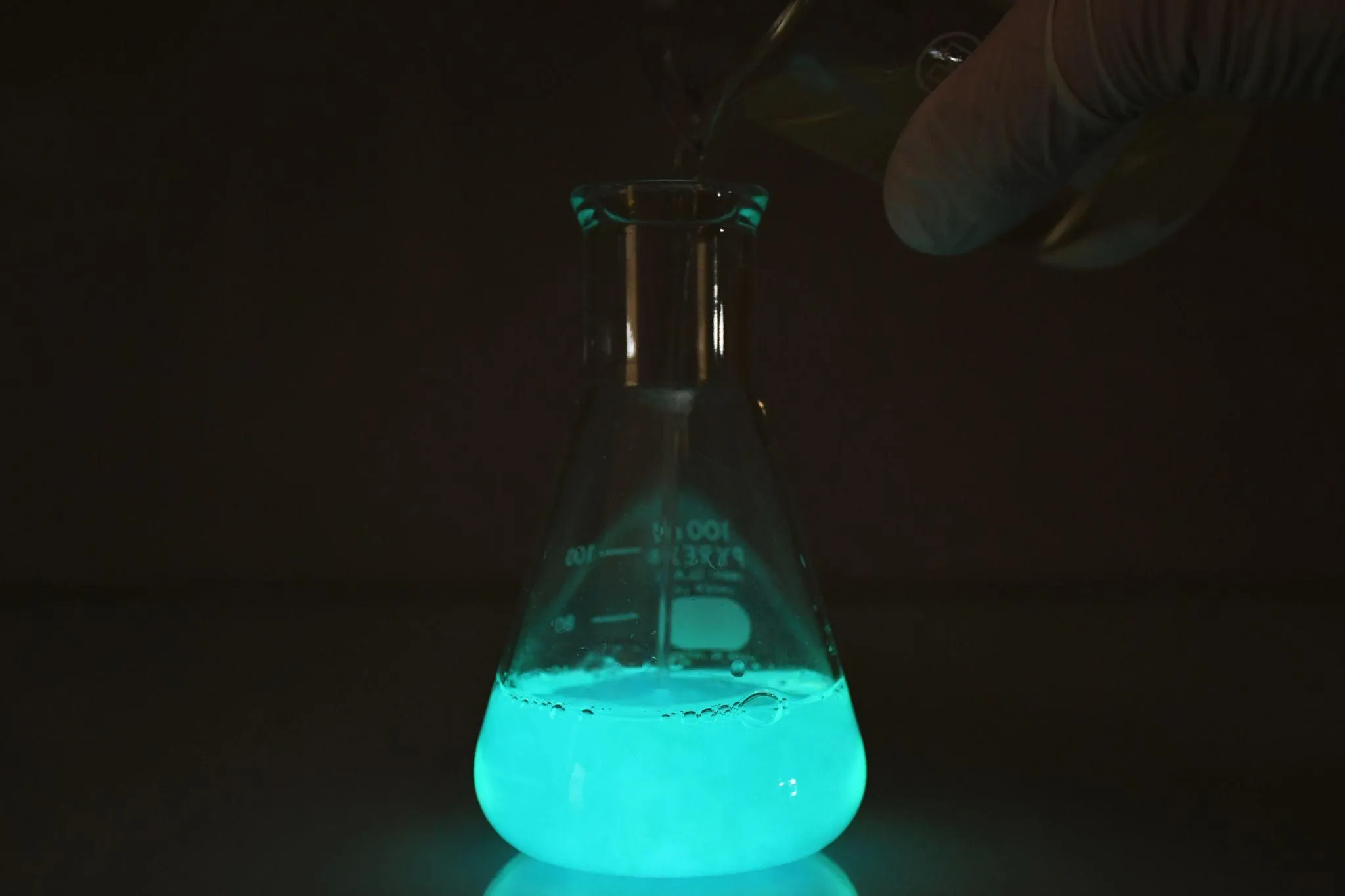

実験の準備はたったのこれだけです。2で得たルミノール液に3で得た触媒液を加えると非常に明るい発光を見ることができます。これがルミノール発光です。

解説

ルミノール反応の条件は、アルカリ中で過酸化水素と反応することです。加えて反応には鉄触媒が必要です。溶液が中性や酸性では、ルミノールは水中に溶解することはできないため、まずはアルカリ性の過酸化水素を用意する必要があるのです。これまでは水酸化ナトリウムと過酸化水素の混合物が使われましたが、今回は酸素系漂白剤として薬局などで購入できる過炭酸ナトリウムを使いました。過炭酸ナトリウムとは、炭酸ナトリウムと過酸化水素が結合した化合物で、漂白性があるため掃除用として純粋なものが売られています。この物質は水に溶けると過酸化水素と炭酸ナトリウムに分解するため、炭酸ナトリウムがアルカリとして、過酸化水素が酸化剤として働くことで、ルミノール反応に必要な条件を満たすことができるのです。

このシリーズで度々登場する赤血塩は、フェリシアン化カリウムという化合物で、鉄の周りをシアンが囲んでいる化合物です。この中心の鉄が反応を触媒してくれるのです。なお、この化合物自体は安定していますが、過度に熱したり強酸と反応させると毒性のあるシアンガスが発生することがあるので、取り扱いには注意してください。

応用実験

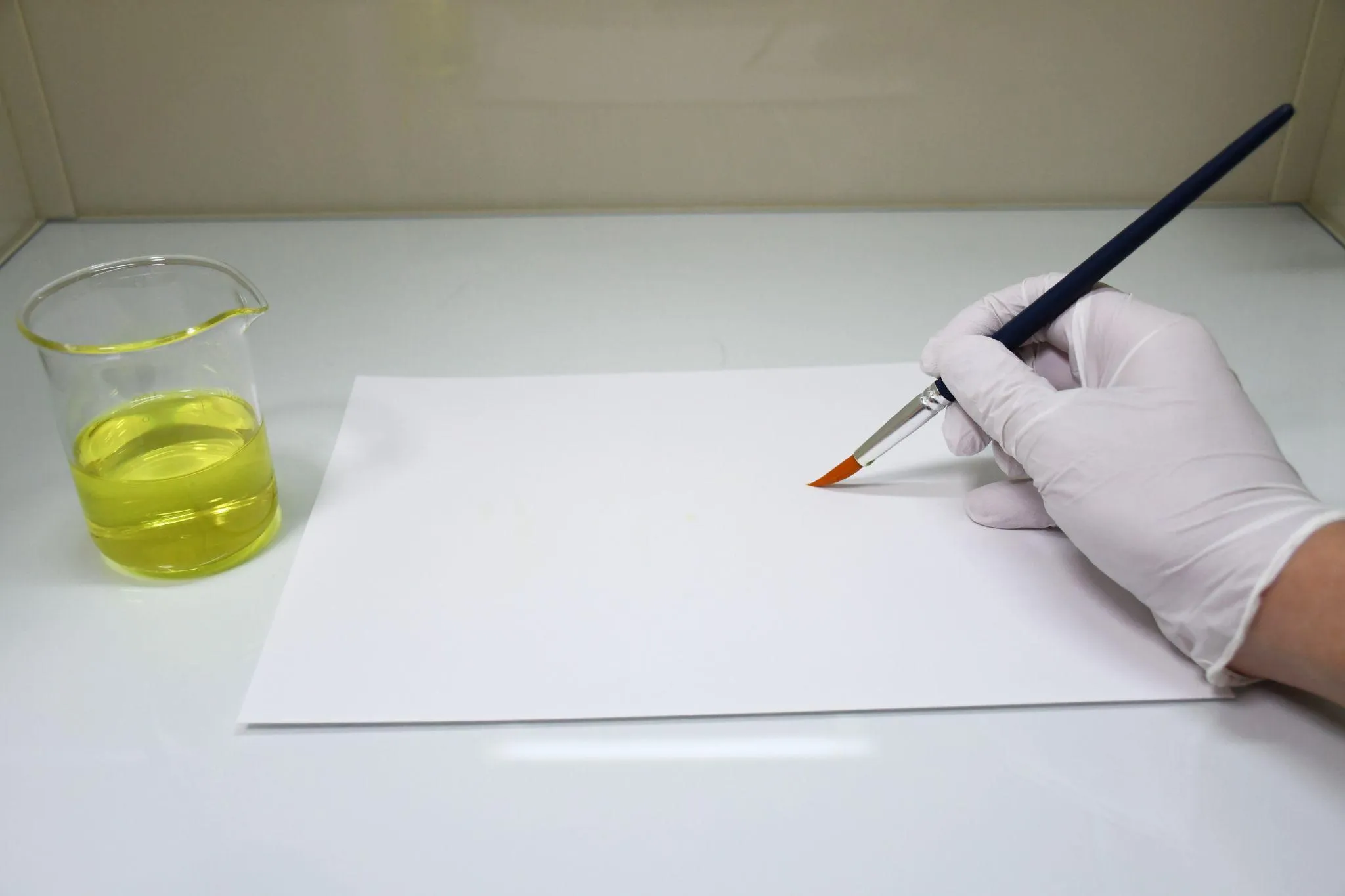

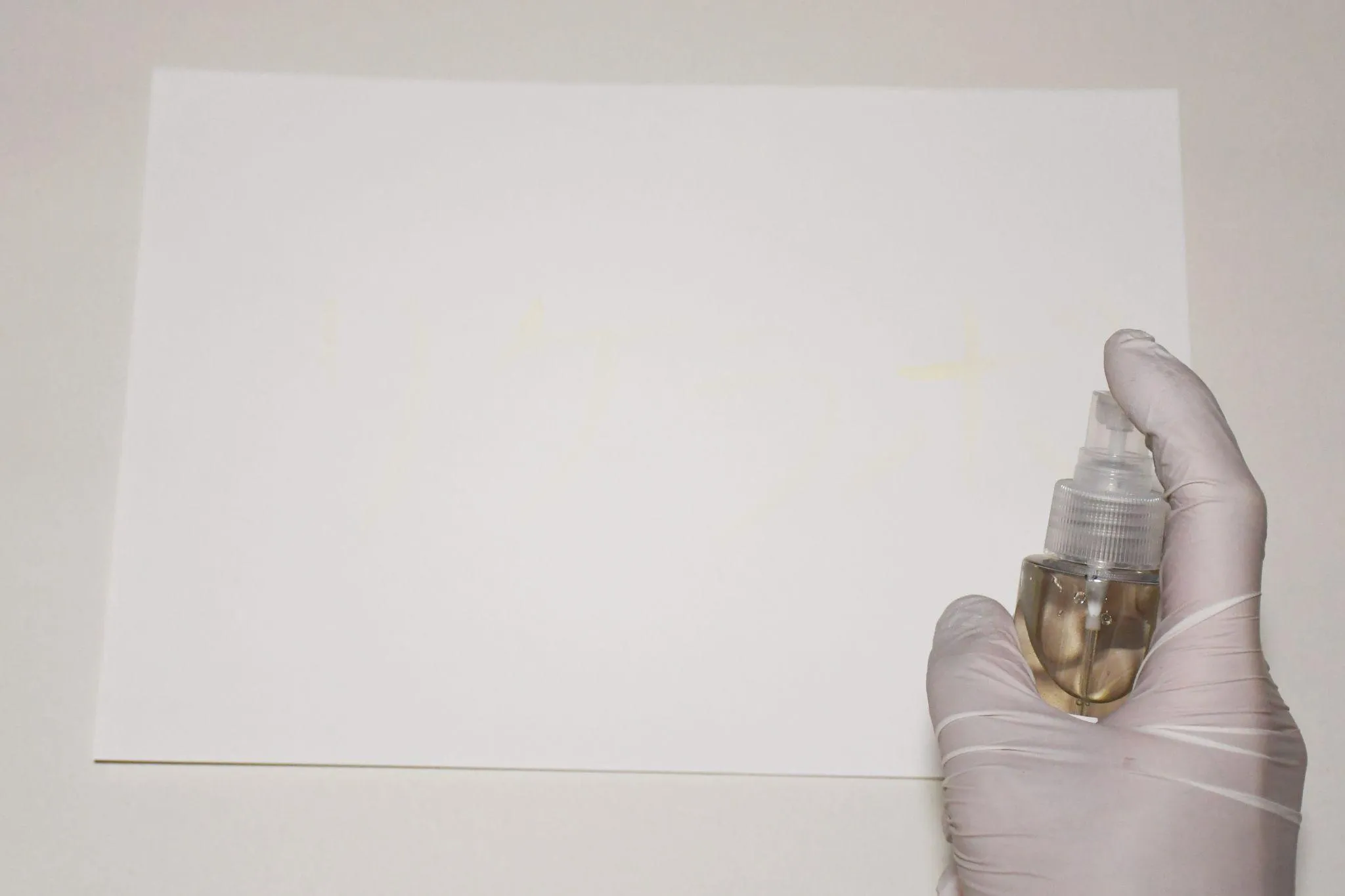

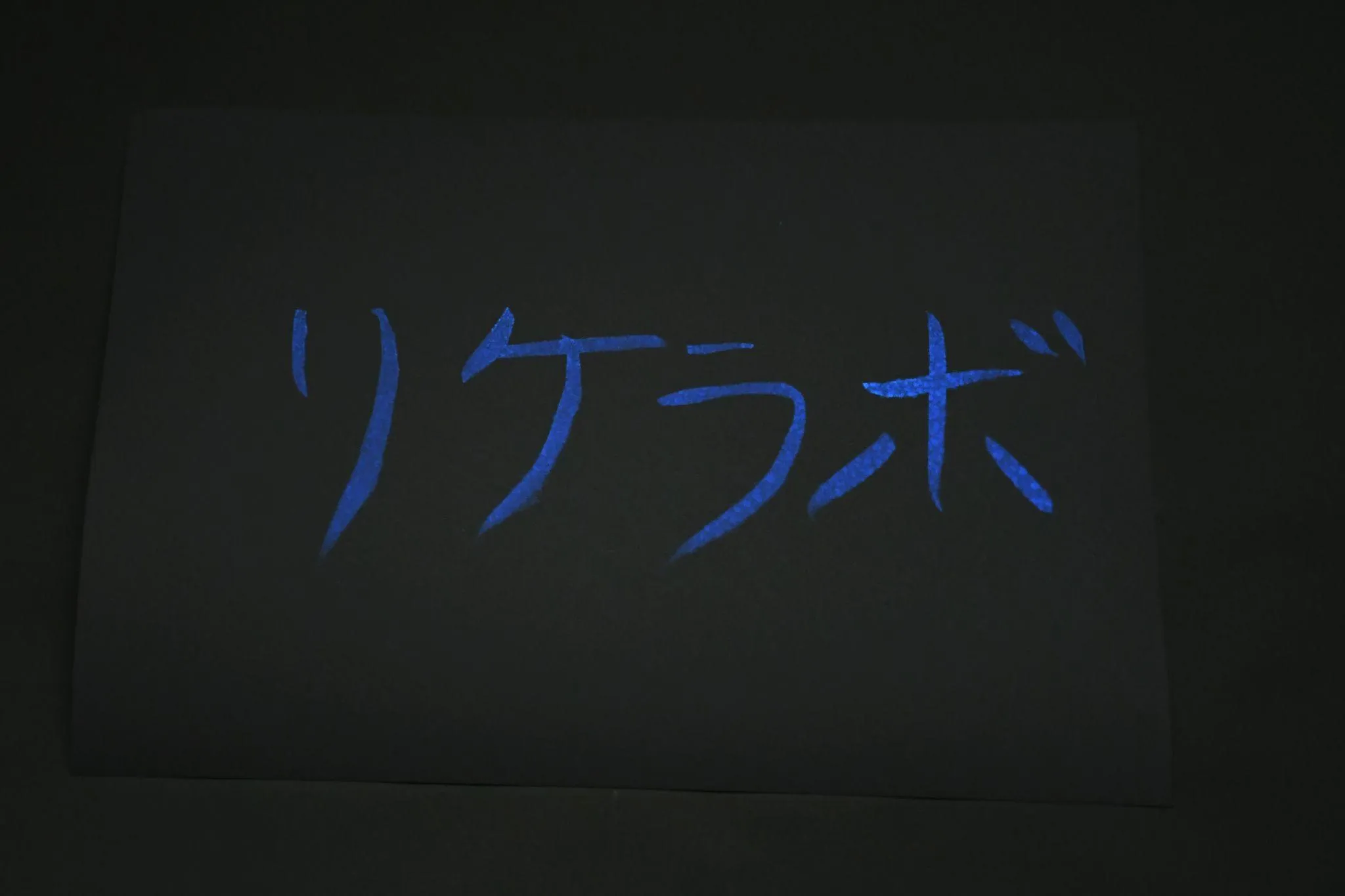

それでは、このルミノール反応を使って応用実験を行ってみましょう。まずは、画用紙を用意し、ここに触媒液で文字やイラストを描きます。

ここにルミノール液をスプレーすると…

このように触媒液の部分だけ発光し文字が浮かびます。少量での反応はあまり多くの光を出さないため、暗い室内で実験すると良いでしょう。また、スプレーが飛び散るので、机は新聞紙などで保護し、安全メガネやマスクを着用して実験すると安全です。

続いて、蛍光ペンを分解し、そのインクを混ぜてみる実験を行ってみましょう。化学発光は、蛍光色素にエネルギーを渡すことができるので、条件が適合すれば発光色を変化させることができます。まずは、蛍光ペンをペンチなどを用いて分解します。すると内部にインクカートリッジが入っているので、これを絞り出して蛍光インクを得ます。

これをルミノール液に混ぜて触媒液を注いでみましょう。使用するペンの種類によって発光色が変化したりしなかったりしますが、黄色系統やピンク系統の蛍光ペンでは特に顕著な発光色の変化を見ることができます。

廃棄処理について

実験後の廃液や余ったルミノール液などは毒性物質は含まれないため多量の水で希釈しつつ下水道に流すことができます。

最後に、以前紹介したアンモニアの噴水実験に応用することもできます。アンモニアの噴水にルミノール液と触媒液を吸い込ませることで発光する噴水を作ることができます。この実験は予算オーバーとなるため写真を掲載するに留めますが、美しい反応を見ることができるので、アンモニアの噴水の実験を行った方はぜひ試してみてください。実験方法を解説した動画があるので、興味のある方はこちらをどうぞ。

実験にかかった費用

・ルミノール 2,500円程度

・過炭酸ナトリウム 500円程度

・赤血塩 1,500円程度

・蛍光ペン 100円程度

・筆・画用紙・スプレー・プラカップなど それぞれ100円程度

掲載写真と動画は全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

混ざった色の分離実験│ヘルドクターくられの1万円実験室