頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

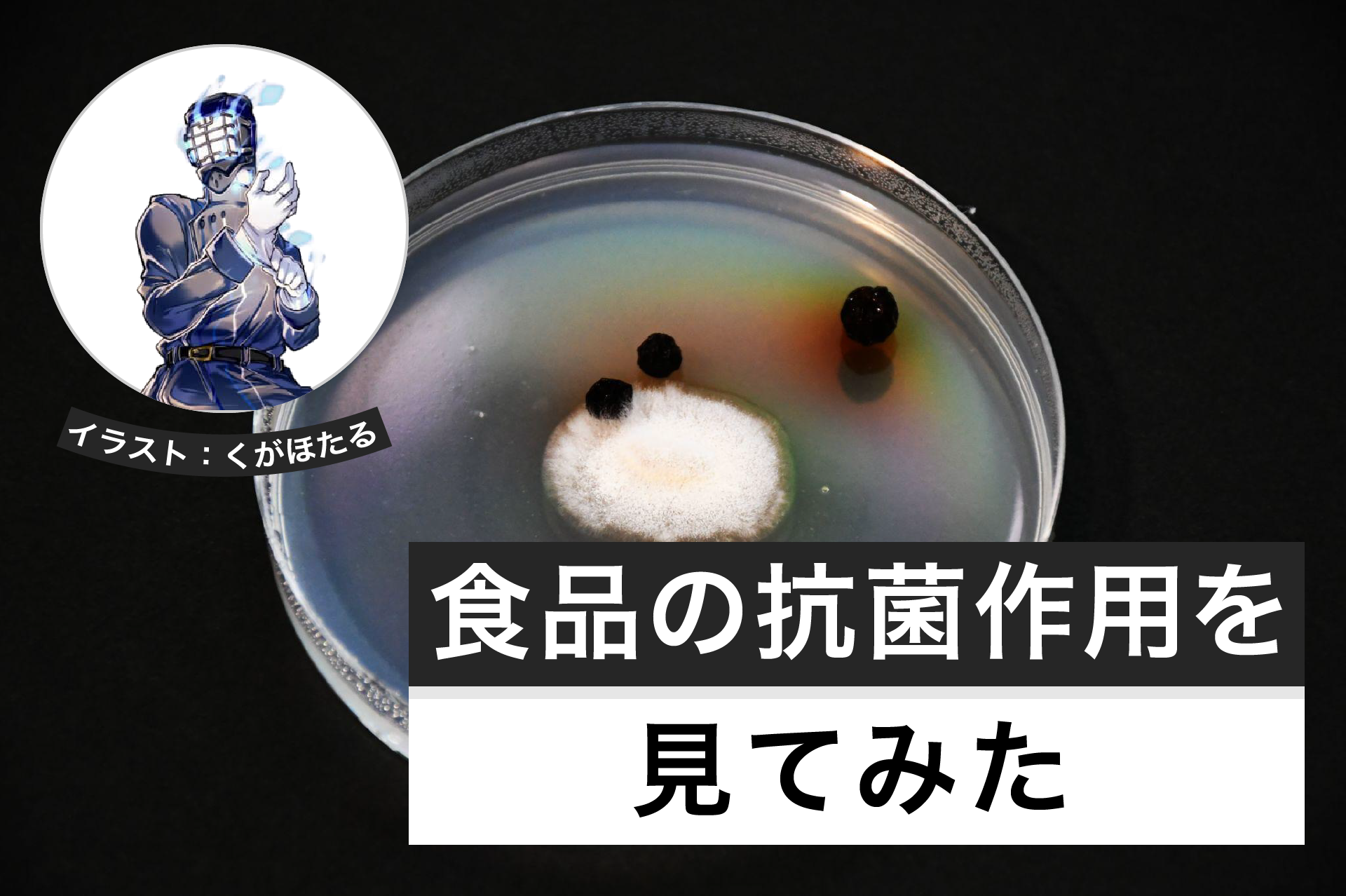

第41回目のお題は「抗菌」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回はこれからの季節気になる菌について実験を行ってみましょう。抗菌性という目に見えない作用を可視化してみる実験です。

菌とは何か

今回は、菌についての実験を行うわけですが、まずはこの菌というざっくりとした概念を細かくみてみましょう。一般的に菌というとどのような生物を思い浮かべるでしょうか。例えばヨーグルトに含まれる乳酸菌やパンを膨らませるイースト菌、その他、食べ物を腐らせ人間に害を及ぼす病原菌、その他にも雑菌やカビ菌など菌と名のつくものは様々存在しています。

実はこれらは全て菌と言えるものですが、科学的にはもっと細かく分類がされています。まず、菌はいずれも目には見えない非常に小さい生物であることが共通しています。(キノコなど一部の菌類は除く)このように目に見えない小さな生物は科学的には「微生物」と呼ばれています。微生物にも色々な種類がありますが、菌と呼ばれるものは主に細菌類・真菌類などのグループです。

細菌類とはバクテリアとも呼ばれ、真菌類に比べてサイズが小さいです。具体的には食中毒菌として知られる黄色ブドウ球菌や私たちのお腹に住む大腸菌、納豆を作る納豆菌などが細菌にあたります。

細菌よりもう少しサイズが大きい真菌類は、カビや酵母が属するグループです。カビは真菌類の中でも糸状菌と呼ばれるグループで、綿毛のような菌糸と呼ばれる組織を作ることで有名です。この糸状菌には、いわゆるカビ以外にもキノコ類も含まれています。そして、酵母というとパンやお酒の醸造に活躍するよい生き物というイメージがありますが、カンジダなどの病気を引き起こすような種類もいて、微生物の世界は実に様々です。

抗菌とは

前述の通り、微生物には実に様々な種類があることがわかったと思います。これらの菌類は管理されていれば人間に対して有用なものが多数存在しますが、毒を産生するものや食品を腐らせるものなど人間に不利益となる種もあります。食品が微生物の働きによって人間にとって有用なものに変化することを発酵、有害なものに変化することを腐敗といいます。

発酵はよほど管理された環境でないと起こりません。通常の環境下では、様々な種類の菌がせめぎ合うように繁殖します。すると毒性の微生物が混ざることが多いので、私たちは様々な方法で日々菌を殺して安全を確保しています。

生肉を熱して殺菌したり、アルコール消毒なども菌を殺し安全を確保する方法です。このように菌を殺すことを「殺菌」と呼んでいます。また、病院で使用する医療器具のような一切の菌による汚染が許されない場合は滅菌といって完全な殺菌を行うこともあります。

そして、身近なワードとして抗菌という言葉も聞くのではないでしょうか。抗菌は、主に細菌類が繁殖できないような環境や作用のことをいい、積極的な殺菌とは少しニュアンスが違います。今回は微生物に対して身近な食品がどのような作用を示すのかを実際に実験してみたいと思います。

まずは菌を増やす

通常、抗菌というと主に細菌に対して抑制的に働く効果を指しますが、細菌は取り扱いが難しく、場合によっては病原性のある細菌が増殖し危険な場合があります。そこで、今回は観察しやすく安全無害な微生物としてコウジカビを使用します。(本来の抗菌とは少し意味が違いますが、理解しやすいように今回は抗菌という語を用います)コウジカビ(正式にはニホンコウジカビ=アスペルギルス・オリゼ)は、味噌や日本酒の製造に活躍するカビの一種です。非常に繁殖しやすく、また麹として純粋なカビが市販されているので、安全に実験が行えるというわけです。

まずはこのコウジカビを育てるための培地を用意しなくてはなりません。カビには色々な培地が使用されますが、中でも簡単に作れるPDA(ポテトデキストロース寒天培地)を作りましょう。

注意:今回は食品のみを使用するため、料理用の器具と共用しても問題ないですが、本来は実験用の器具を使用すべきです。また、火傷等に注意し自己責任において実験を進めてください。

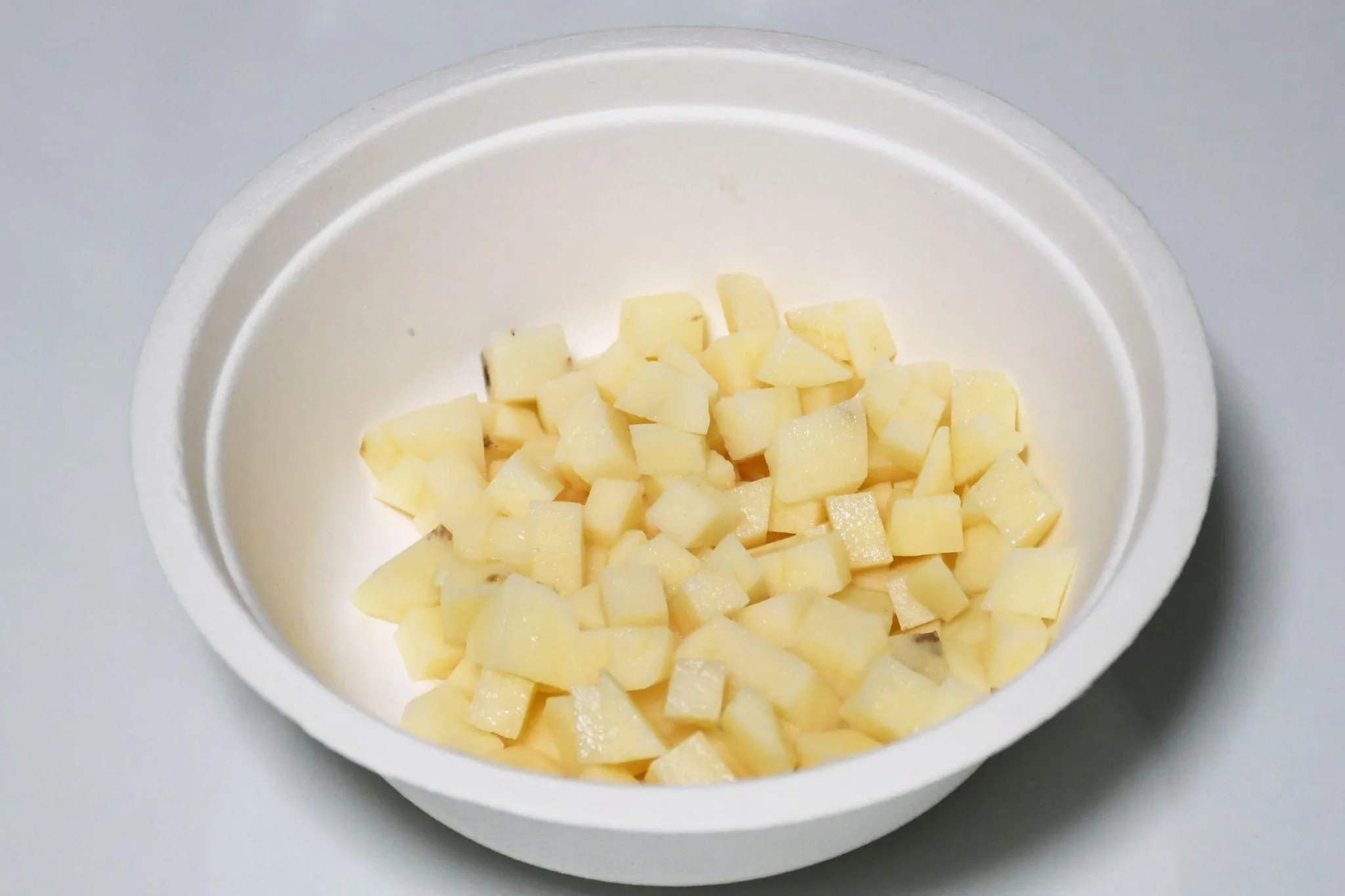

1.ジャガイモをカットする

適当な品種のジャガイモ50gを1−2cm程度の大きさで角切りしておきます。

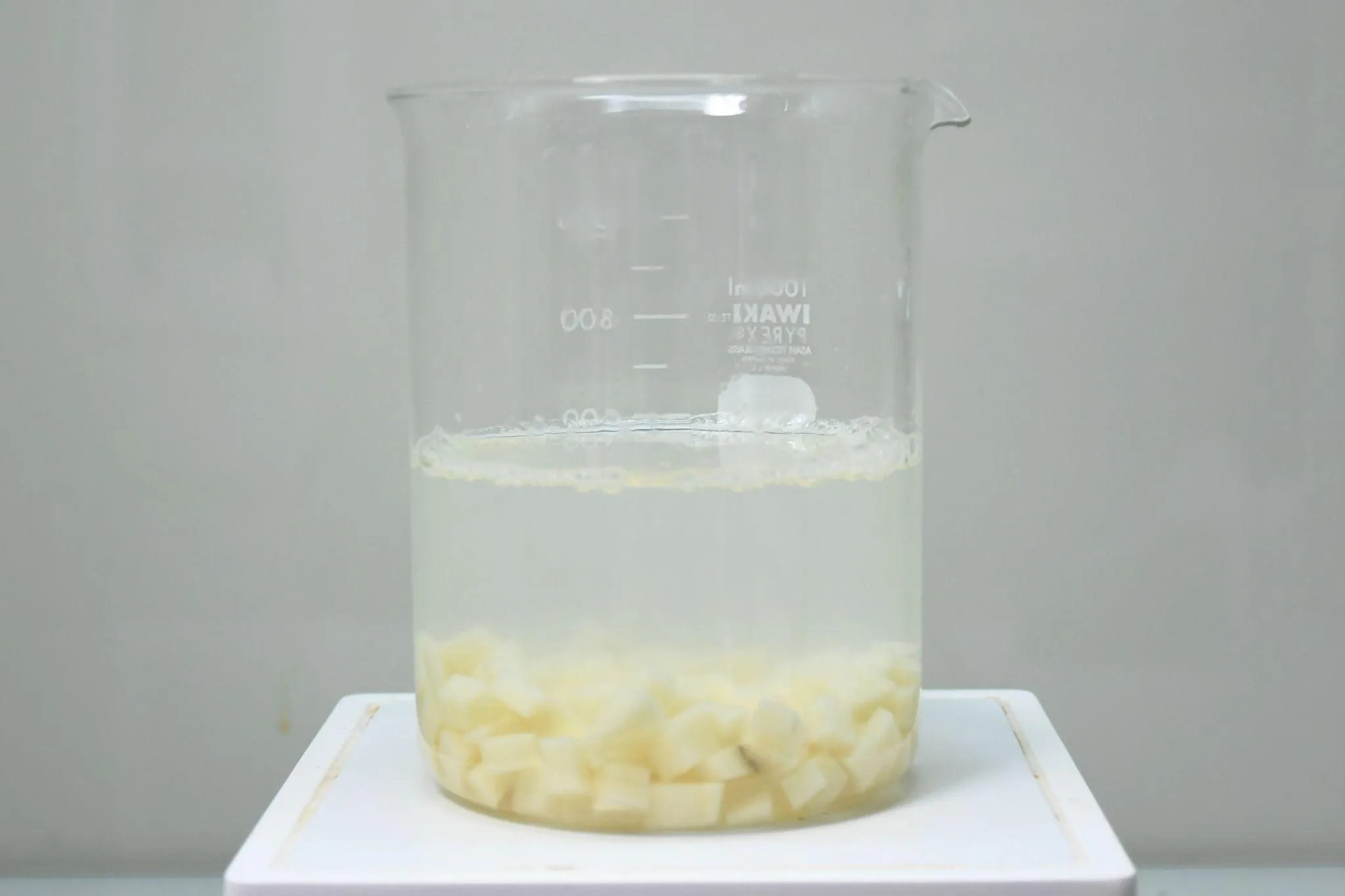

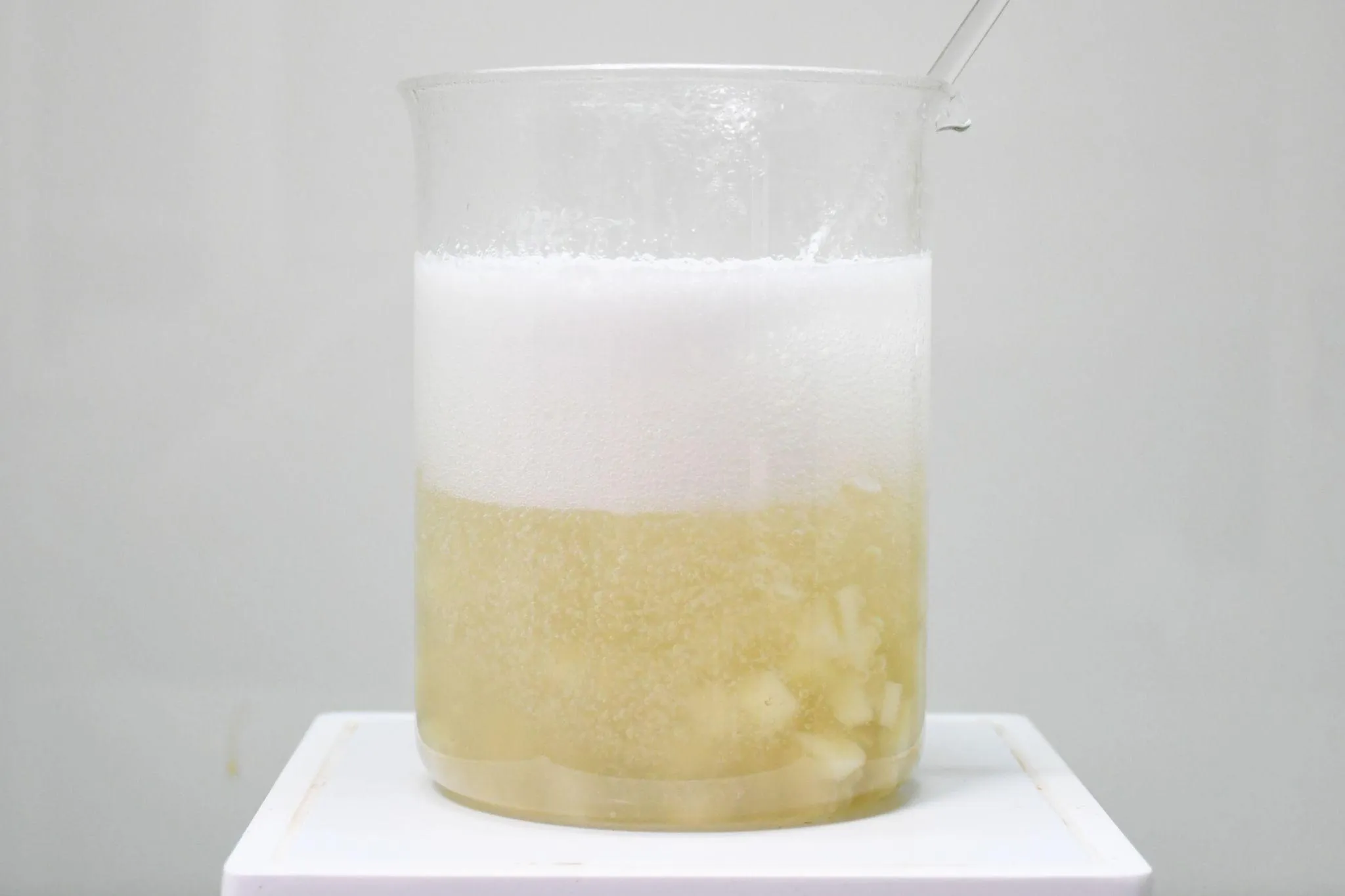

2.煮込む

水500mlの入ったビーカー(鍋)にジャガイモを加え火にかける前に粉末寒天7.5gとブドウ糖(無ければ砂糖)10gを加えてよく混ぜておきます。これを加熱し沸騰したら10分ほど煮込みます。

3.上澄を分ける

別の容器にジャガイモが入らないように上澄液を取ります。

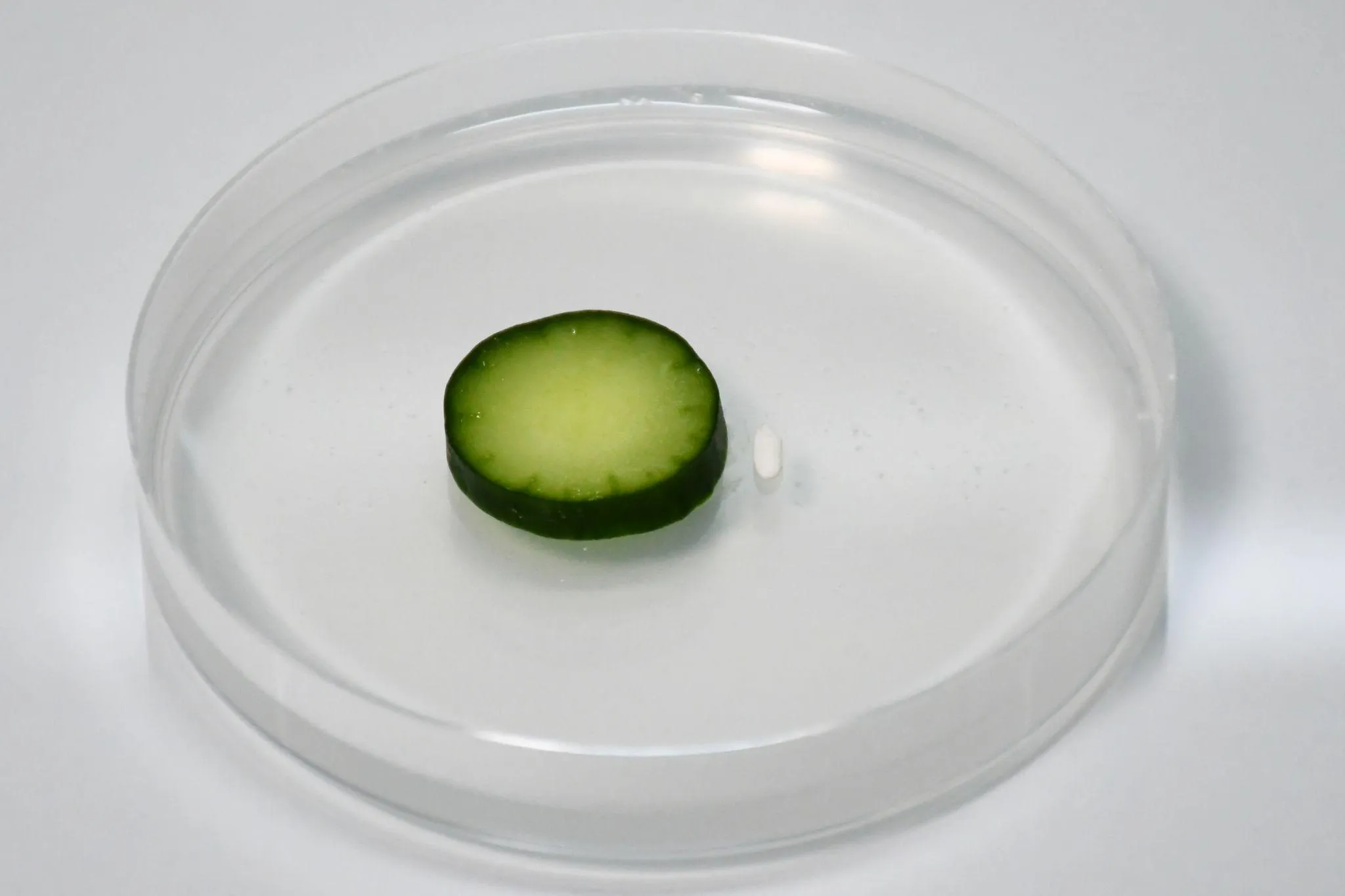

4.シャーレに流す

上澄液がまだ熱いうちにシャーレなどの容器に流し込む。シャーレの場合約1/3程度まで流すと良い。後は蓋をして冷えて固まるのを待つ。

冷えると白く濁ったゼリー状の培地が完成します。実際には、水分量を補正したり、濾過を行ったり、後から寒天などを添加したりなど細かな調製手順が決まっていますが、今回の実験にはそれほど精密な培地は必要ないので、家でも実験しやすいように簡易的な作り方を紹介しました。実験を成功させるコツとして、空気中にはカビの胞子が舞っているので、培地表面をできるだけ空気に晒さないこと、培地はひっくり返して置いておくなどの注意が必要です。

培養と抗菌性の確認

培地が完成したらいよいよ実験です。まずは培地の中央に乾燥麹を一粒置いてみましょう。これが基準となります。乾燥麹がない場合には生タイプでも良いでしょう。指の菌が付着しないようピンセットなどで置くと良いでしょう。コンタミ(目的外の菌類の混入)を避けるため作業は手早く行ってください。

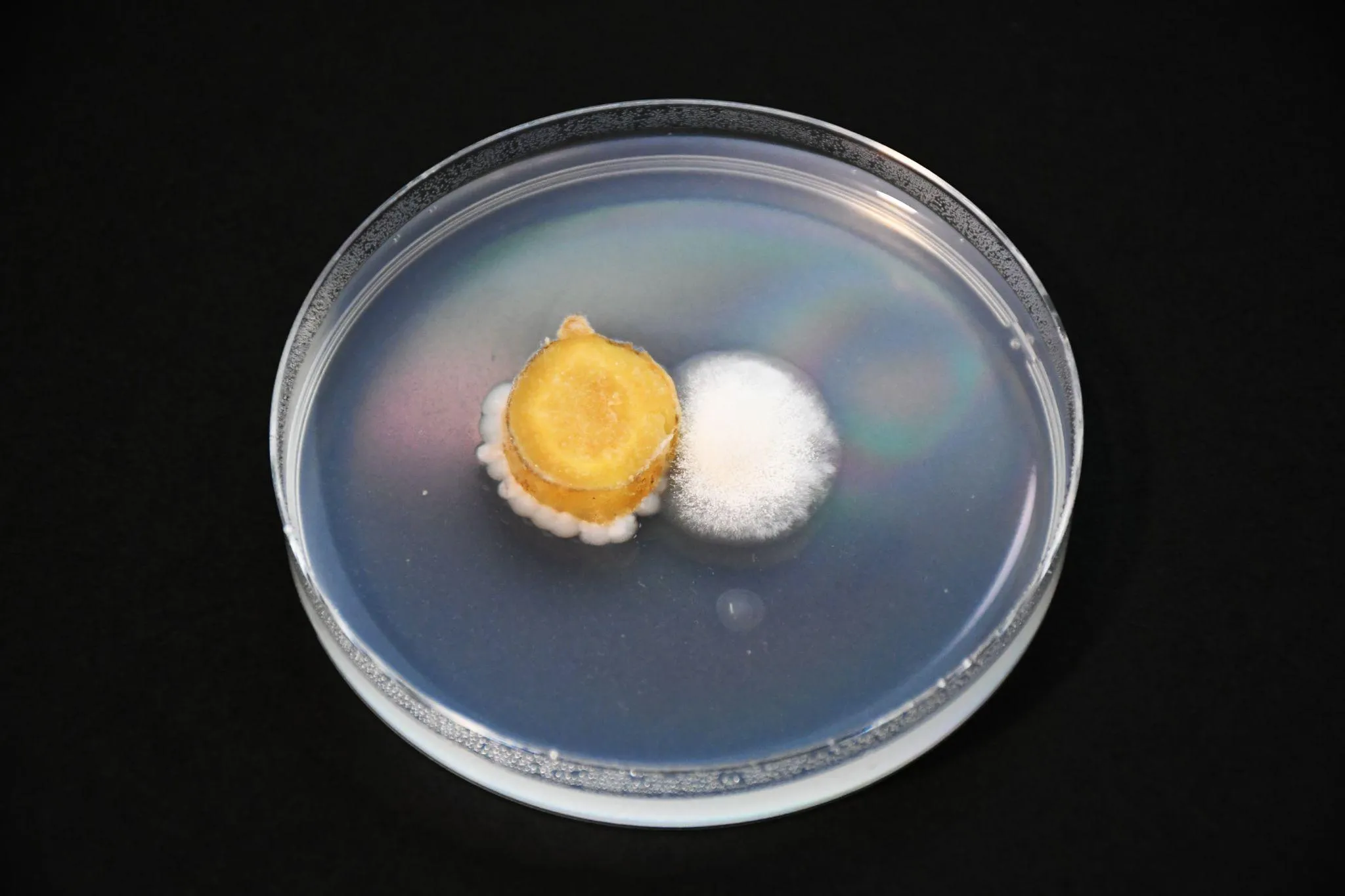

そして、残りの培地には乾燥麹と共に野菜や調味料など抗菌性を確認したいものを一緒に配置します。

今回は、きゅうり・生姜・にんにく・唐辛子・わさび・黒胡椒で仕込みを行ってみました。液体状のものを使用したい場合には、コーヒーフィルターなどを1cm角程度に切り出してここに染み込ませて配置すると良いでしょう。このような方法は実際にペーパーディスク法として抗生物質の試験などに使用されています。

配置が完了したらいよいよ培養を行います。本来は30度程度のインキュベーター(温度を一定に保つ装置)に入れるのですが、今回は室温で6日ほど培養してみました。夜間は15度程度まで冷えましたが、日中は20度程度の室内で6日培養しました。その結果は、以下の通りでした。

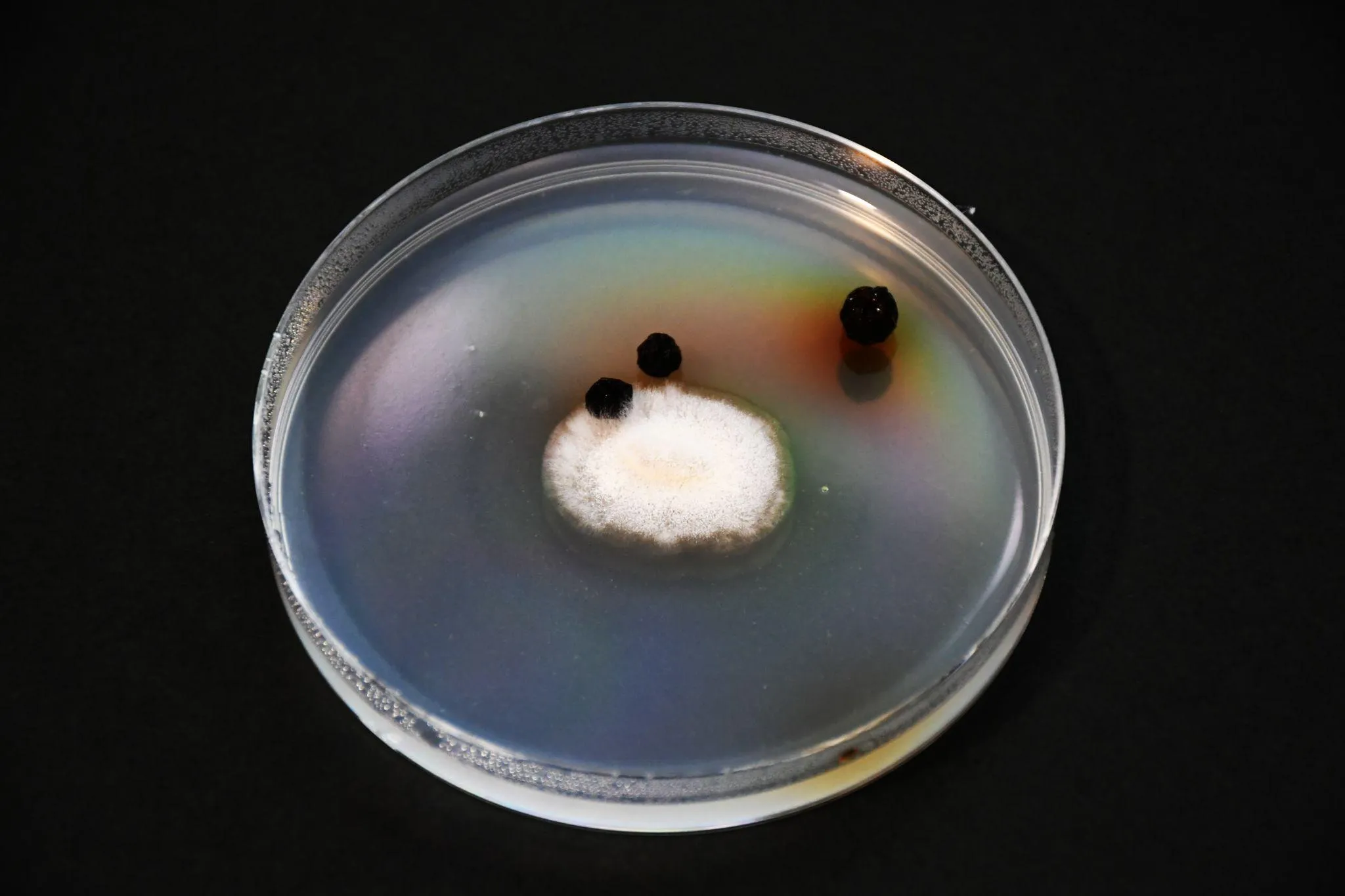

結果

実験の結果は写真を見ても明らかなように大部分の食材では存在の有無にかかわらずほとんどカビが繁殖しました。つまり、抗菌性のある食品はほとんどありませんでした。しかし、わさびはかなり強力な抗菌作用があるようで、全くカビが繁殖していません。わさびには、あの独特な辛味を出しているアリルイソチオシアネートという化合物が含まれています。この化合物は揮発性でカビや細菌の繁殖を抑える作用があるようです。揮発性であることから、わさび自体が菌と接触しなくても周囲に拡散し抗菌作用を発揮しています。

今回は食品を使用しましたが、例えばハンドソープや洗剤、消毒剤などを材料に抗菌性や殺菌性を見るのも面白いでしょうし、柑橘類に含まれる防黴剤などの検出などに応用しても面白いと思います。この試験方法を利用して色々な実験に応用してみてください。また、この結果はコウジカビに対しての抗菌性であり、その他の菌類に対しては結果が変わります。

培地の処理について

使用した培地には目的外の微生物が繁殖している可能性もあります。培地表面には決して触れず、結果がでたら速やかに容器ごと新聞紙などで包んだ上からビニールで密閉し可燃ごみとして処分してください。今回は安全な微生物を使用しているため(通常の腐った食品と変わらないため)このような処分が可能ですが、有害な微生物を扱った培地は専用の殺菌装置で処理しなければなりません。

実験にかかった費用

・ジャガイモ 300円程度

・寒天 1,000円程度

・ブドウ糖 1,500円程度

・シャーレ(10枚) 1,000円程度

・ピンセット 2,000円程度

・麹 500円程度

・各種食材 1,000円程度

掲載写真は全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

混ざった色の分離実験│ヘルドクターくられの1万円実験室