頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第38回目のお題は「色の分離」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回は色を分ける実験について紹介したいと思います。色を分けると聞いてもピンとこない方も多いと思います。今回はそんな不思議な実験を紹介したいと思います。

色を分ける…?

色を分けると聞いてもあまりピンとこないかもしれません。それもそのはず、日常生活で色を分けるということはまずないからです。

色には、基本となる原色(色の三原色)があり、私たちが目にする色はこれらの混合、つまり混色によって作り出されているのです。例えば絵具を混ぜるように、色を混ぜることはあっても、それを再び分離するようなことは日常生活ではほとんどありません。色を持つものが豆粒くらいなら頑張って分別できるかもしれませんが、砂粒くらいの大きさになってしまえばまず困難です。

実際には、色を持つ化合物の分子は、砂粒よりもずっと小さく、これを分けるには化学的な処理が必要になってきます。

分離精製

化学の世界では、こうした分離作業がよく行われます。分離は、化学的や物理的な性質の違いを利用して、ある特定の物質をできるだけ純粋な形で取り出す作業です。例えば、ガラスとプラスチックが混ざり合った混合物があったとしたら、これを水に入れることで水よりも比重の大きいガラスは沈み、水よりも比重の小さいプラスチックは浮いてきます。このように、混ざっている物質の持つ違いを利用して物質を分離していくのです。

今回は、混ぜてしまった色を再び分離したいので、それぞれの色素が持つ化学的・物理的性質から適切な違いを見つけ出さなければいけません。

実際に分離する

理論より証拠ということで、実際に色を分ける実験を行ってみましょう。細かな原理解説は後回しにして、まずは実際に色が分離される様子をご覧ください。

注意:この実験ではアルコールや色素液・アルカリ性の薬品を使います。保護手袋や保護メガネなどの防護具を必要に応じて着用し、汚れが広がらないよう紙を敷くなどの対応を行ってください。使用後は手をよく洗ってください。

それでは、実際に実験を始めていきましょう。ここで使うアルコールとは、エタノール・イソプロパノールなど入手可能なものを使用することができますが、安全性から無水エタノールを使用するとよいでしょう。

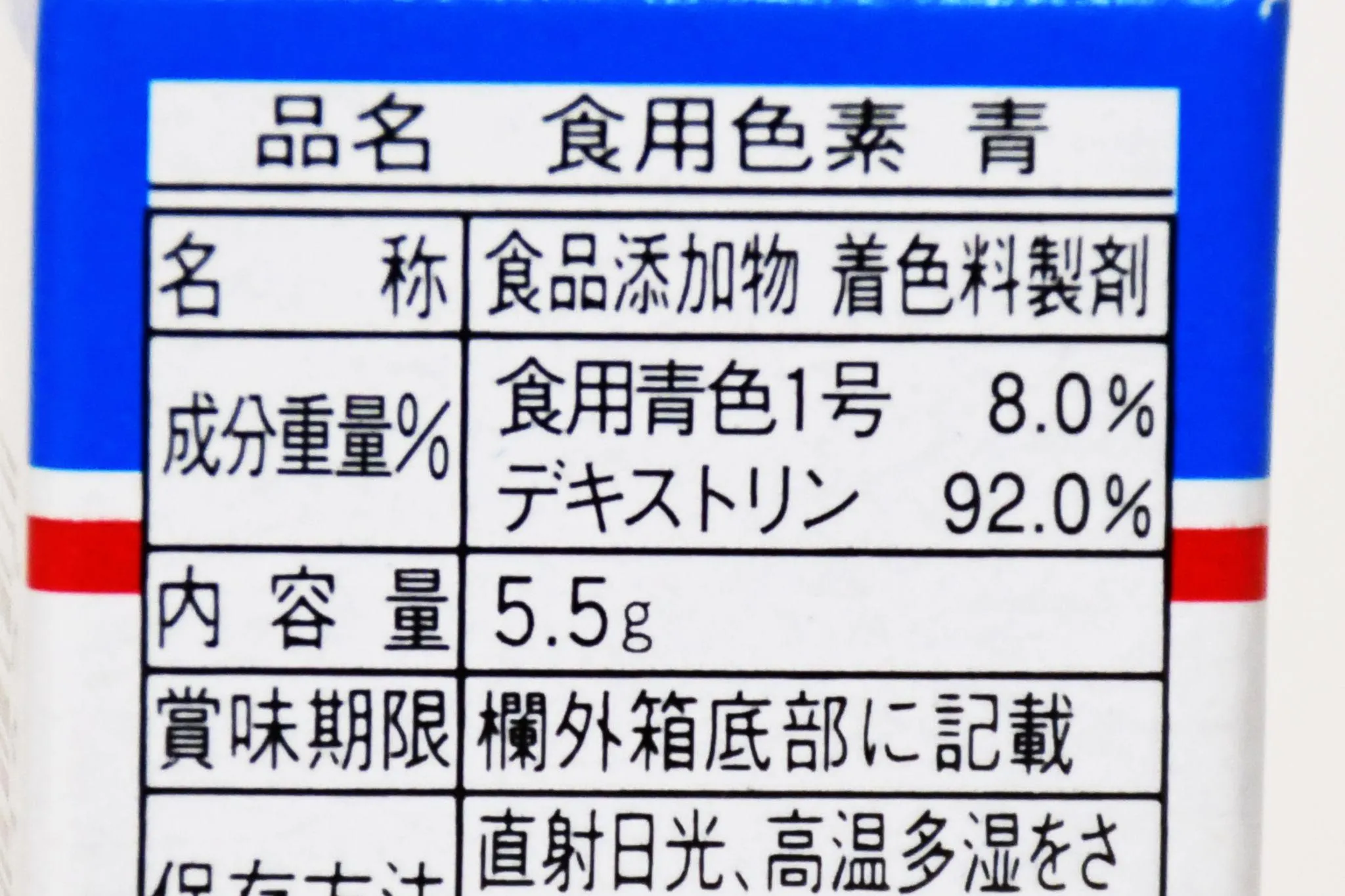

1.色素液を作る

2つの適当な容器に青色食紅0.05gと赤血塩(※)0.20g(黄色食紅0.1gでも代用できる)をそれぞれ取ります。(分量は目安値なので、計量する必要はなく、写真を参考に目分量で取って構わない)

※本稿でいう赤血塩はフェリシアン化カリウム(K₃[Fe(CN)₆])を指します。赤橙色の結晶で、水に溶けやすく、鉄(II)イオンの検出実験に使われます。通常は安定していますが、高温で加熱すると有毒なシアン化物が発生することがあります。加熱や酸と混ぜることは避けましょう。

青色食紅にはアルコール5ml、赤血塩や黄色食紅には水5mlを加えて溶解する。

2.色を混ぜる

密閉ができる適当な容器にアルコール20mlと水20mlを入れて50%アルコール溶液を作ります。

ここに色素液各0.5mlを加えてよく混ぜます。この段階で黄色と青が混ざり緑色の溶液になります。

3.色を分ける

緑色の溶液に炭酸カリウム10gを加えてよく混ぜて溶かします。

この溶液を静かに置いておくと、徐々に二層に分離し、下層は黄色、上層は青色になります。

この溶液は再び振っても分離しますが、しばらく放置しておくと徐々に青色が薄くなり、溶液は徐々に褪色してしまいます。実験後の溶液は有害な物質は含まないため、多量の水で薄めて下水に流すことができます。

原理解説

実際に行ってみると、一度混ぜたはずの青色と黄色が再びくっきりと分離され、非常に面白いと思います。このように簡単に分離できた仕組みが気になるところです。

以前、三層に分離する液体を作る方法について紹介しましたが、原理はこれと全く同じものです。

2層の壁を超えろ! 振っても混ざらない「3層に分離した液体」を作ってみた│ヘルドクターくられの1万円実験室│リケラボ|くられWith薬理凶室 (rikelab.jp)

まず、水とアルコールの混合物に炭酸カリウムなどの無機塩を多量に加えると、塩析という現象が発生し、アルコールを多く含む上層と水を多く含む下層に分離するのです。

この現象は色を付けなくても発生しますが、ここに色素を加えておくと、水よりアルコールに溶けやすい青色はほとんど上層に吸収され、水に溶けやすい赤血塩や黄色色素は水層に残るのです。今回の色の分離は水とアルコールという異なる溶媒に対する色素の溶解度の差を利用した分離であるということなのです。

今回は、黄色の色素として赤血塩を使用しました。赤血塩は無機化合物なので、有機溶媒であるアルコールには非常に溶けにくく、水によく溶けることできれいに分離します。しかし、黄色の食紅などで代用すると、下層は鮮やかな黄色になるものの上層は依然として緑色のままになってしまいます。

これは、黄色色素は有機化合物であるため、アルコールにも溶けやすく完全に分離しないためです。混ざり合わない2種類の溶媒を使った抽出分離では、両方に溶ける物質の場合には10:0の分離はできず、9:1のように、少し残ってしまうこともあります。青色の溶液に薄くでも黄色が残ってしまうと緑色に見えるため、完全な分離はできないようです。通常より温度の低い方が、はっきりと分離されるので、溶液を冷やすことでより青色に近づきますが、完全な分離はできないようです。

実験にかかった費用

アルコール 2,000円程度

赤血塩 2,500円程度

炭酸カリウム 1,000円程度

食紅各種 各300円程度

掲載写真全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室