頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第45回目のお題は「中和滴定」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回は中和滴定について紹介したいと思います。中和滴定は高校化学で習うものの、計算が難しくて苦手!や、操作には専門の装置が必要そうなど、ちょっとやってみるという簡単な実験ではないようなイメージがあると思います。しかし、少し工夫すればキッチンにあるもので実験ができてしまうのです。今回は中和滴定の実際と、家で行う場合の工夫についてお話ししようと思います。

中和滴定

中和滴定とは、化学分析の手法の一つです。例えば、ここに濃度不明の硫酸があったとします。希硫酸かもしれませんし、濃硫酸かもしれません。それは見た目では判別することはできません。(粘度などは変化しますが、感覚で定量的には評価できません)

そこで、この濃度不明硫酸1mLを純水で薄めて、ここにあらかじめ濃度の分かっている水酸化ナトリウム溶液(アルカリ性の溶液、濃度が分かっているので標準液といいます)を少しずつ加えます。すると、8mLで中性になりました。中性になったかどうかは、指示薬というpHを色の変化で知らせてくれる成分を加えておくことで判別ができます。すると、濃度既知の水酸化ナトリウム溶液8mLと濃度不明硫酸1mLはちょうど中和する量であることが分かるわけです。すると、水酸化ナトリウムの濃度から濃度不明硫酸の濃度を計算によって知ることができるのです。これが、中和滴定の目的です。

濃度と計算

溶液の濃度を表す単位は普通%を使いますが、化学の世界ではこの%という単位は少し使いにくいのです。例えば、1%の硫酸1mLと1%の水酸化ナトリウム溶液1mLを混ぜても中性にはなりません。それは、硫酸と水酸化ナトリウムでは分子一つ当たりの重さが違うため、分子の数が釣り合わないのです。これを解決するために、普通はmoL/Lという単位を用います。moLは高校でも習う物質量の単位ですね。これは分子ひとまとまりを表していて、硫酸1moLと水酸化ナトリウム1moLはちょうど同じ個数の分子からなるわけです。このようにmoLという単位は化学の世界では%よりずっと使いやすい単位です。先ほど出てきたmoL/Lは溶液1L中に何moLの分子が溶けているかを表しています。つまり、1moL/L硫酸1Lと1moL/L水酸化ナトリウム1Lはそれぞれ同じ数の分子が溶けていることになります。では、これらを混ぜれば中性になるでしょうか?実はなりません。それは、硫酸と水酸化ナトリウムの反応式を見てみれば分かります。

H2SO4+2NaOH→Na2SO4+H2O

この式は、硫酸1分子に対して、2分子の水酸化ナトリウムを加えることでちょうど中和することを表しています。なぜこのようになるのかというと、酸や塩基には価数というものがあるためです。酸の正体は水素イオンH+、塩基の正体は水酸化物イオンOH-であることは高校でも習ったかと思います。つまり、中和とは、以下のように水素イオンと水酸化物イオンの反応で水を生じるということです。(酸と塩基には別の定義も存在しますが、今回はこの定義を基に話します)

H++OH-→H2O

硫酸は、H+を一つの分子の中に2つ持っています。この水素イオンの数を酸の価数といいます。逆に水酸化ナトリウムはOH-を一つしか持っていません。つまり塩基の価数は1となります。中和を式で表すと、

酸の価数×物質量=塩基の価数×物質量

というようになるわけです。価数と物質量の積が等しいと釣り合うということです。

では、最初の例を解いてみましょう。最初の例では、濃度不明硫酸1mLが濃度既知水酸化ナトリウム溶液8mLとちょうど中和しました。この時、水酸化ナトリウムの濃度を0.1moL/Lとすると、濃度不明硫酸の濃度はいくつでしょうか。

まず計算するのは水酸化ナトリウムの量です。0.1moL/Lなので、1L=1000mL中には0.1moLの水酸化ナトリウムが存在します。その8mLですから、

0.1×8÷1000

と求めることができます。8mLは中和滴定の作業によって得られた数値なので、滴定値と呼ばれています。計算の結果、濃度不明硫酸1mL中には0.0008moLの水酸化ナトリウムとちょうど中和する量の硫酸が含まれていることがわかります。硫酸は2価なので、実質的な硫酸は

0.0008÷2=0.0004

となります。これが1mL中に含まれる硫酸の物質量です。知りたいのはmoL/L濃度なので、これを1000倍して、

0.0004×1000=0.4

つまり、0.4moL/Lの硫酸であったことがわかりました。ここまでの式を整理して中和滴定の公式を考えると、

塩基(酸)の価数×濃度×滴定値=酸(塩基)の価数×求めたい濃度χ×試料の量

となります。ここでいう試料の量とは、被滴定試料(滴定を受ける側、今回でいう硫酸)の量です。この式をχ=の形にすると、

χ(moL/L)=(標準液の濃度(moL/L)×価数×量(mL)/1000)÷(被滴定試料の価数×量(mL)/1000)

となります。ここまで分かってしまえば、後は滴定を行って実数を代入するだけでどんな試料も正確に濃度を求めることができるのです。

滴定は精密な測定が必要

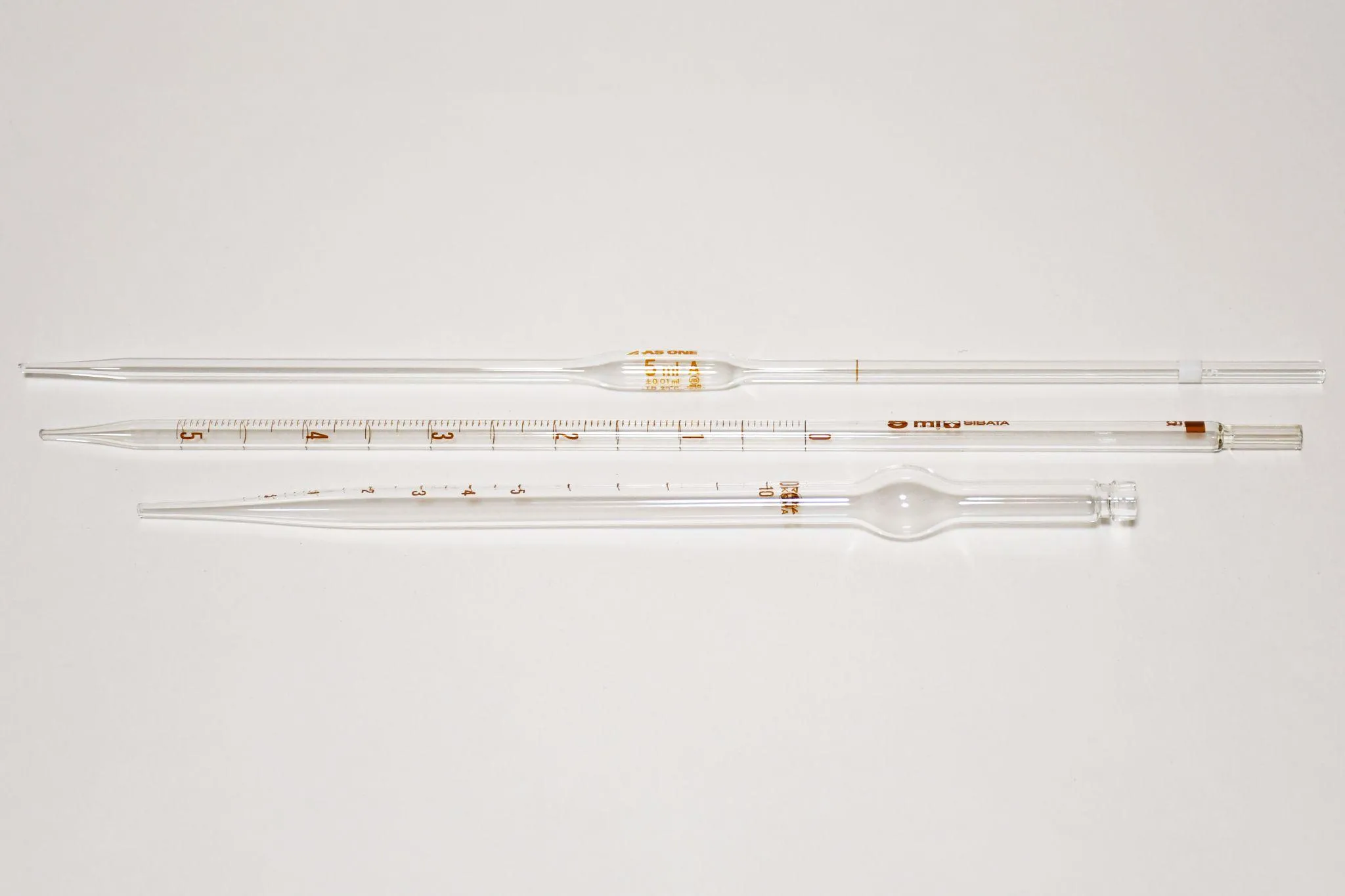

さて、ここまで滴定についての基礎をおさらいしたわけですが、当然この滴定値が間違っていては意味がないのです。そのため、標準液の調製や、滴定作業には極めて精密な測定が要求されます。そのために、ホールピペットやメスフラスコ、ビュレット管などの専用の高価な測定装置を使います。

しかし、これらはとても1万円の予算では購入できないので、もっと手軽に精密な測定ができる方法がないか考えてみました。

ところで、水の密度はほぼ1.0です。つまり、1mLの水は1gです。1.1mLの水は1.1gということになります。これは当たり前なのですが、0.1mLを正確に測定するのは非常に難しいですが、0.1gを計ることのできる装置はどこのご家庭にも大抵あるのです!そう、キッチンスケールです。

最近のキッチンスケールは0.1g単位の測定が行える機種も手頃な価格で入手できます。つまり、ビュレットを使わずとも、0.1mL単位の測定がデジタルで行えるということです。今回はこれを利用して、中和滴定が行えることを確かめてみましょう。

中和の実験

それでは、実際に中和滴定を行ってみましょう。今回は例としてワインの酸度を比較してみます。ここでいう酸度というのは、その物質にどのくらい酸が含まれているかを表します。pHや人が感じる酸味とは必ずしも一致しませんが、ワインの出来栄えを評価する方法の一つとして知られています。それでは実際に実験を行ってみましょう。

注意:実験の際には、安全メガネや適切な保護具を着用して安全に注意して行ってください。

単位について:通常、中和滴定はビュレットと呼ばれる正確に液体の量を測定できる器具を使って行います。しかし、今回はそれをキッチンスケールで置き換えるので、液体の体積は分かりません。通常の計算では、moL/L単位で計算を行いますが、今回はmoL/kgという単位を使います。これは溶液1kg当たり何moLの溶質が溶けているかを表す単位です。

moL/kgからmoL/Lへの換算には溶液密度を実験的に測定する必要がありあまり現実的ではありませんが、実質的に物質量を求めたり、比較する上では関係はありません。

1.ワインを採取する

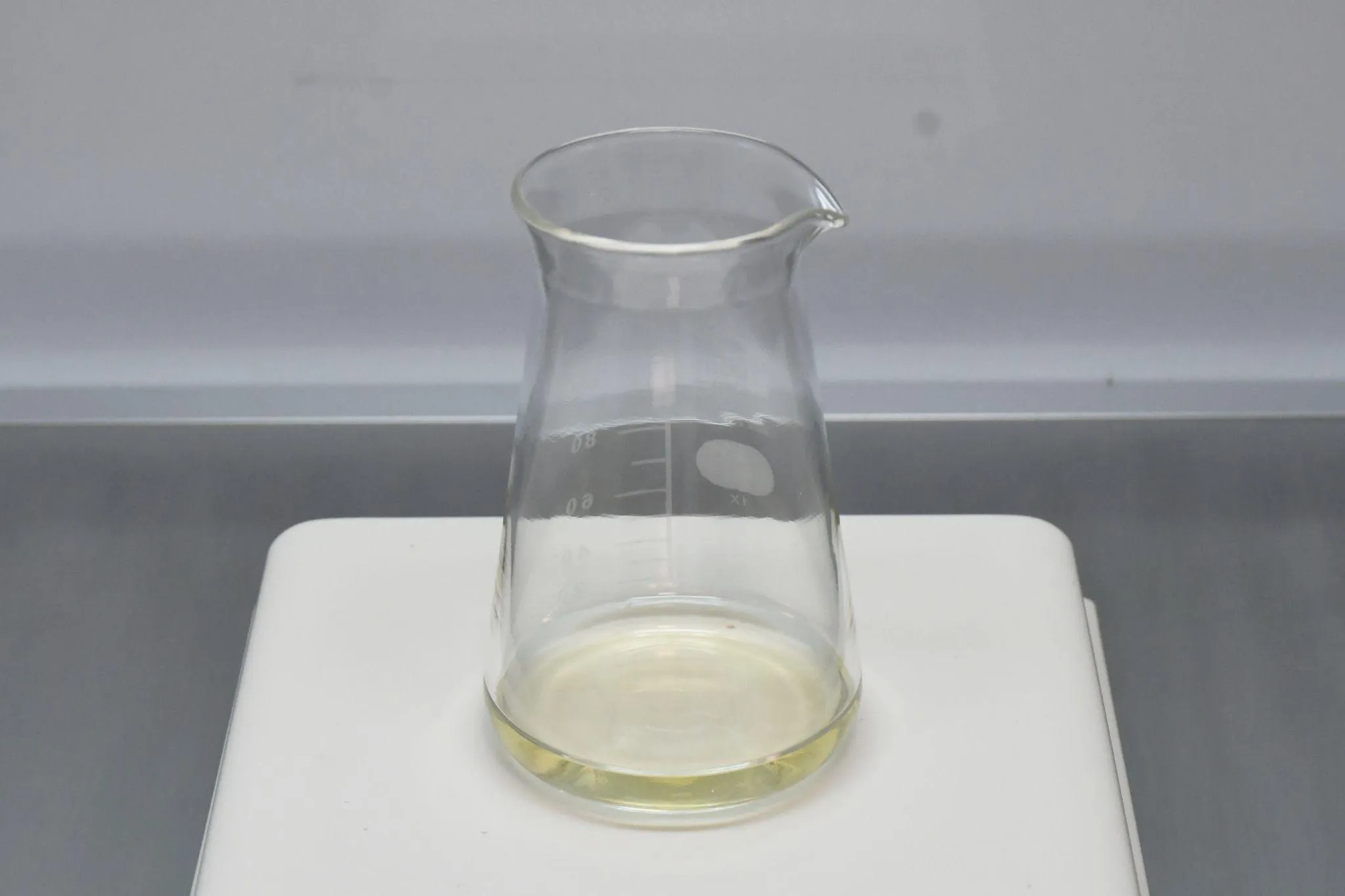

用意した2種類の異なるワインをそれぞれ10.0gずつカップに取ります。

2.アルカリ液を作る

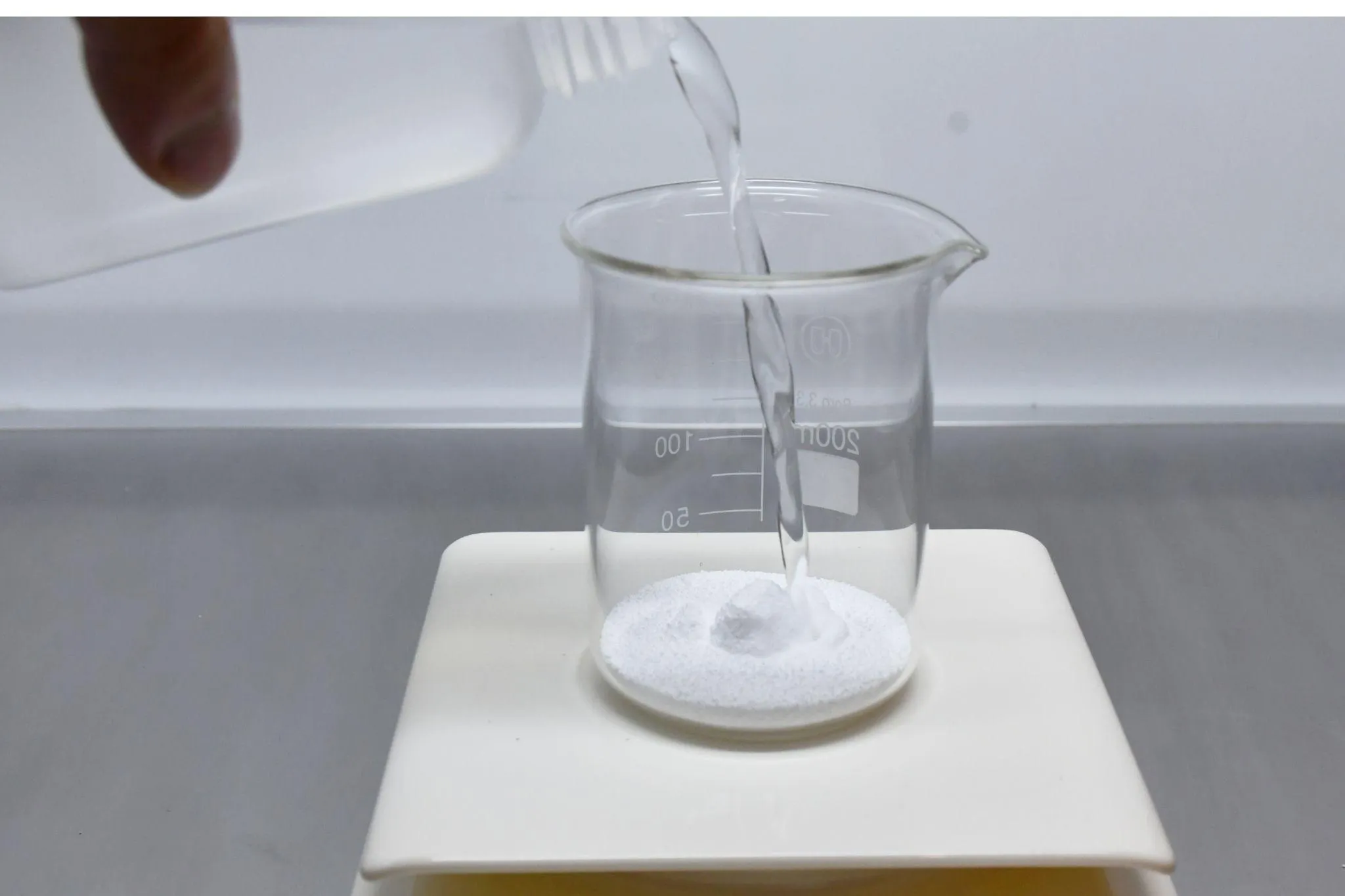

0.025moL/kg炭酸ナトリウム溶液を以下の手順で作ります。

空のカップに炭酸ナトリウム26.5g(250mmoL)を計量し、ここに合計の質量が150.0gとなるように精製水を加えます。この際には精製水を入れすぎないように慎重に作業します。加え終えたら完全に溶解するまで十分に攪拌します。完全に均一な溶液になったら別の空のカップにこの溶液を1.5g移します。ここに合計の質量が100.0gとなるように精製水を加えます。再び十分に攪拌して均一な溶液にしたら0.025moL/kgの炭酸ナトリウム溶液100.0gが完成します。

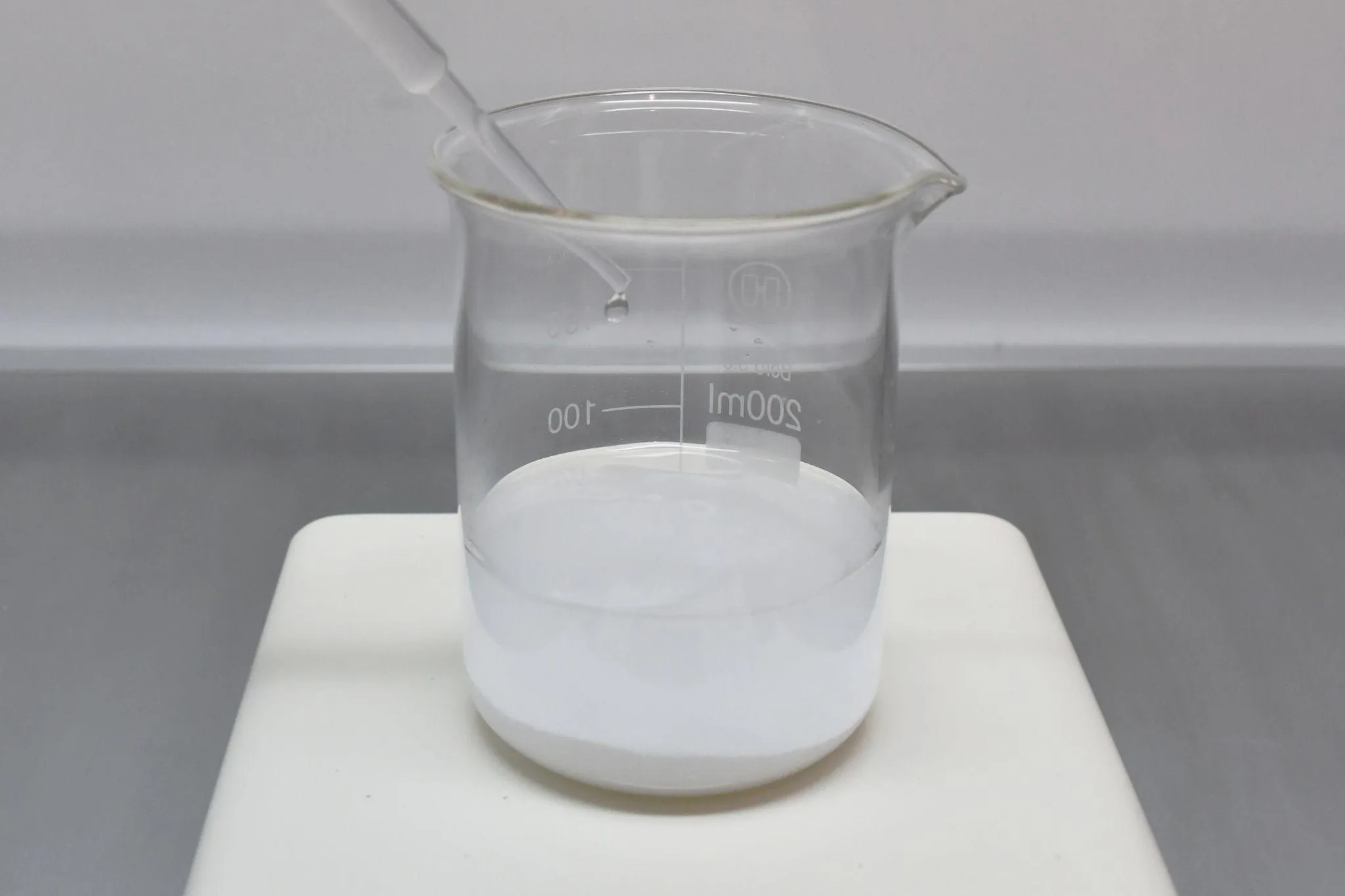

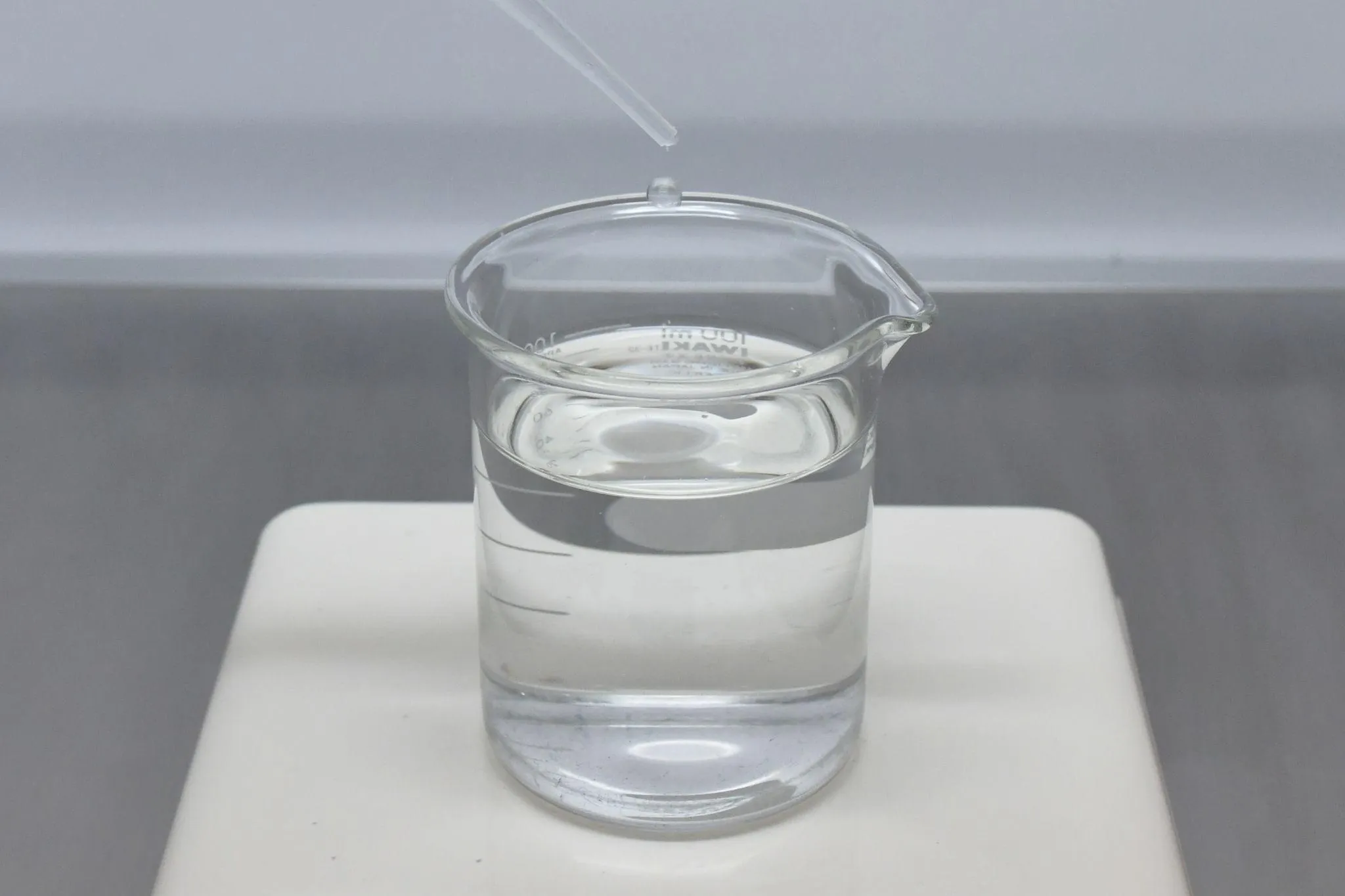

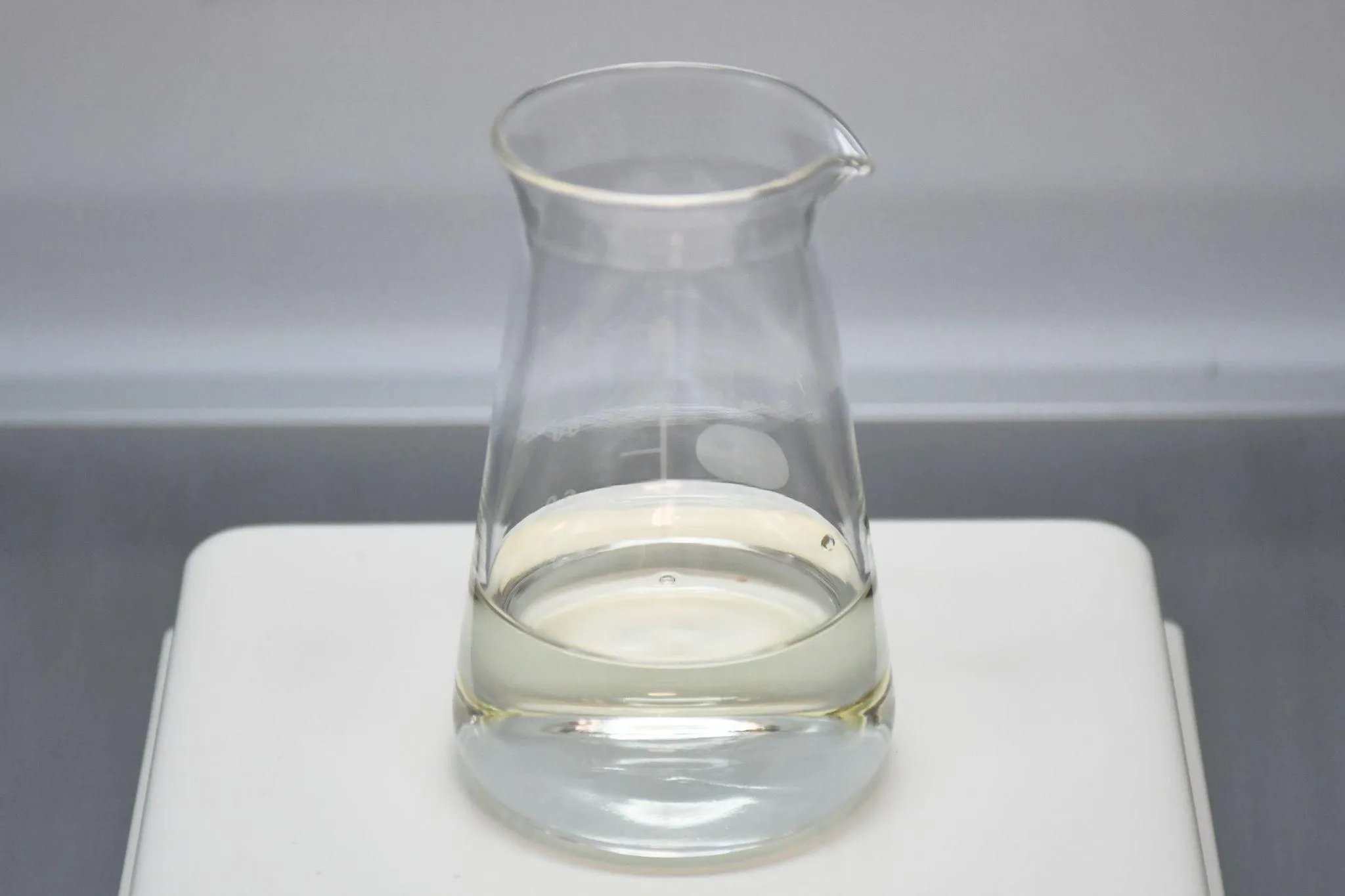

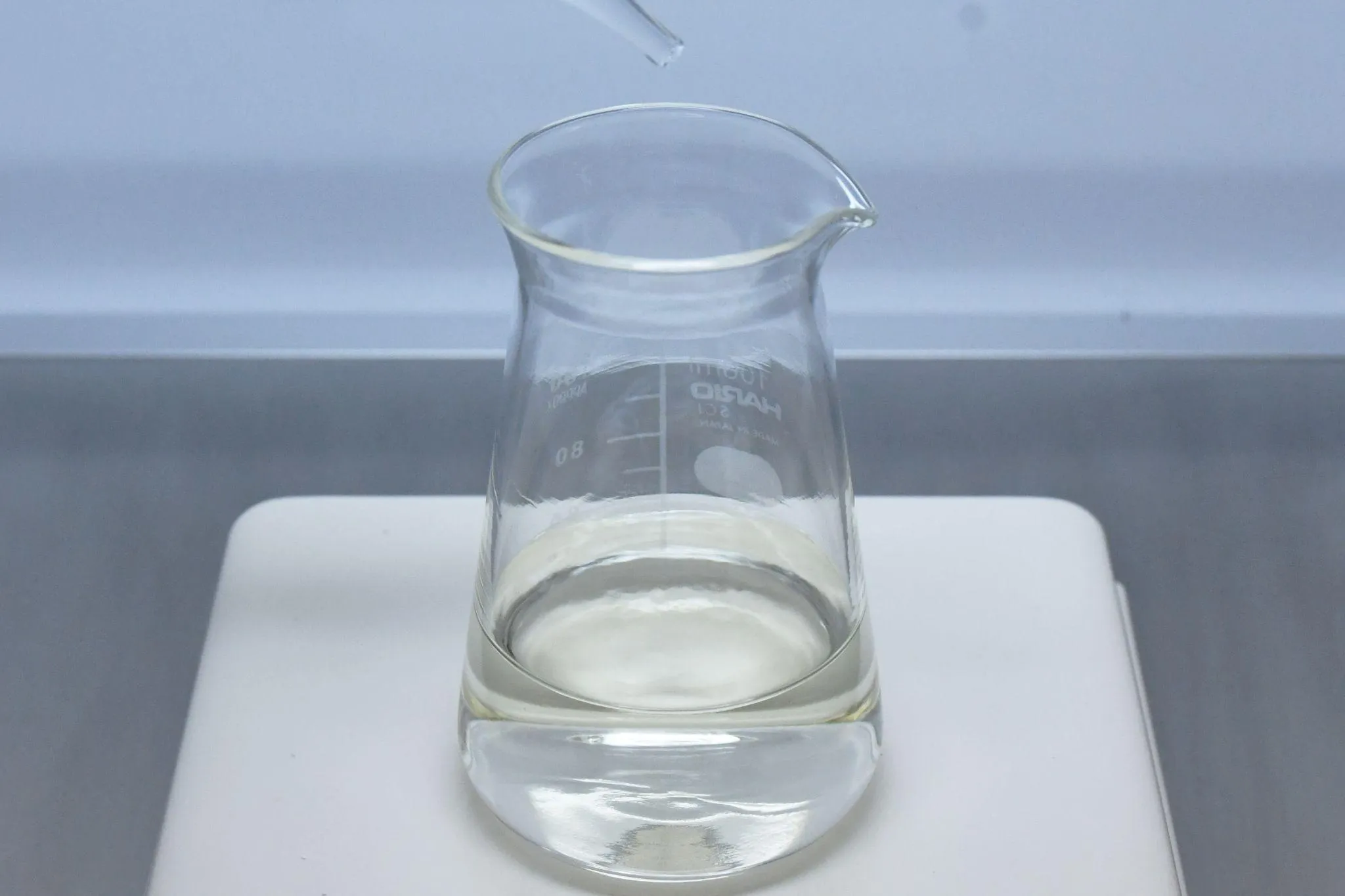

3.滴定

1で用意したワインの入ったカップに指示薬※1を1〜5滴ほどと精製水を約30g※2を入れます。これをキッチンスケールに載せて重さを測定します。次に、キッチンスケールから降ろしてに2で作ったアルカリ液を一滴ずつ加えていきます。一滴加えるごとにカップを回して溢さないように攪拌します。指示薬の色が変化したら※3滴定を終了し、最終的な重さを測定します。同じ作業を2回繰り返して2種類のワインをそれぞれ測定します。※4

※1 BTB溶液やフェノールフタレイン溶液などの市販の指示薬を使うことができる

※2 量は精密である必要はないので、約30g分加えればよい

※3 BTBならば緑色、フェノールフタレインならば薄い桃色

※4 本来は同じ試料について3回以上繰り返し滴定を行い、平均値を最終的な結果とすることが多いので、余裕があればここまでの作業を合計6回繰り返してそれぞれの平均値を算出するとより精度が高くなる

4.計算

まずは、滴定値を求めます。滴定を終えた後の重さ(カップ+ワイン+精製水+指示薬+アルカリ液)から、始める前の重さ(カップ+ワイン+精製水+指示薬)を引きます。この差が滴定値ということになります。つまり、ワイン10.0gに含まれる酸はこの滴定値のアルカリ液に含まれる塩基とちょうど反応したということになります。私の実験では、以下のような結果になりました。

ワインA:28.0g

ワインB:19.9g

ワインに含まれている酸は一種類ではないため、正確な反応式を作ることはできませんが、水素イオンの量(酸が全て1価の場合の濃度)を求めることはできます。炭酸ナトリウムと水素イオンは以下のような反応を起こします。

Na2CO3+2H+→2Na++H2CO3

これはつまり、炭酸ナトリウムは実質的に2価のアルカリと考えることができます。

それでは、中和滴定の公式にワインAの結果を代入してみましょう。すると、式は

χ(moL/kg)=(0.025(moL/g)×2×28(g)/1000)÷(1×10(g)/1000)

χ=0.14

よって、ワイン1kg中には0.14moLの水素イオンが存在しているということが分かりました。

ワインBを同様に計算すると、χ=0.0995≒0.10となります。水素イオンの量が私たちの味覚で感じる酸味の強さに完全に比例しているわけではありませんが、この結果からワインAのほうが酸味が強いと予想することができるのです。今回はワインを使いましたが、ジュースや果物の果汁など色々なものに応用することができます。ただし、色の濃い液体には対応できません。

応用する

この実験は様々なことに応用することができます。例えば、自分で薄めるタイプの乳酸菌飲料の希釈率を精密に測定することができたり、熱帯魚用品として売られている残留塩素指示薬と塩素中和剤であるチオ硫酸ナトリウムを組み合わせることで、水中の次亜塩素酸イオンを定量することなどができます。

身近なところでは、定性的(有無や大まかな量)に物質を検出する薬品(指示薬や水質検査薬など)は数多くありますが、滴定のような精密な定量を行える製品はほとんどありません。キッチンスケールがあれば比較的精密な分析が行えるのは非常に強力なツールになると思います。中和滴定のおさらいがてら、実際に実験を行ってみてはいかがでしょうか。

実験にかかった費用

ワインなどの測定したいもの 内容による

炭酸ナトリウム 2,000円程度

キッチンスケール 5,000円程度

指示薬 2,000円程度

精製水 100円程度

スポイト 100円程度

カップ 100円程度

掲載写真は全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

混ざった色の分離実験│ヘルドクターくられの1万円実験室