頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第43回目のお題は「銅」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回は鉱物を使用した実験を紹介しましょう。身近な金属の一つである銅ですが、この銅を鉱石から精錬 (金属を精製し、不純物を取り除いて純度を高めること)することを通じて、銅がどのように作られるのかを実際に体験してみましょう。

銅

銅は私たち人類が太古の昔から付き合ってきた大変馴染み深い金属です。鉄よりも前に青銅の精錬技術が確立されており、一説にはこれが人類自らの手で生産できるようになった初めての金属だとも言われています(金などの単体で産出する金属はそれよりも前に利用されていました)。

それから年月が経った現在でも銅は様々な分野で活躍しています。密度が高く、熱や電気をよく伝え、比較的腐食しにくいなど金属として非常に優秀でありながら価格はそれほど高くありません。特に電気を伝えやすい(電気伝導性が高い)性質は非常に重宝され、電子部品製造やケーブルの導体として多量に使用されています。今皆さんがこの記事をご覧になっているパソコンやスマートフォンも銅を使用した電子技術に支えられているのです。

そんな銅ですが、一体どこからやってくるのか、どうやって製造されているのかまだあまり知らないという方もいらっしゃると思います。そこで、今回は実際に銅を精錬してみます。

銅の精錬

銅はイオン化傾向(どのくらいイオンになりやすいかの尺度)が比較的小さいため、自然銅として単体の銅が産出することもありますが、非常に稀でとても需要を満たすことはできません。一方で銅を含む鉱物は非常にたくさんありますが、産業的には特に黄銅鉱が銅の原料となります。黄銅鉱は銅と鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種で、品位の高いものが多量に産出するため、各国で採掘が行われています。

黄銅鉱から私たちが使用している銅ができるまでの工程は、最も代表的なものを示すと、まず黄銅鉱にケイ砂(酸化ケイ素)などを加えて溶鉱炉で加熱します。この際に、高濃度の酸素を吹き込みます。すると、黄銅鉱が高濃度の酸素によって酸化され加熱せずとも融けていきます。そのため、この第一段階で使用される溶鉱炉は自溶炉と呼ばれます。ここでは、酸化作用により鉱石中の硫黄は二酸化硫黄ガスとして離脱し、酸化鉄と硫化銅が得られます。一緒に加えたケイ砂と酸化鉄がくっつき、スラグと呼ばれる不純物が浮いてきます。こうすることで、鉄分を除去することができます。次に、転炉と呼ばれる別の溶鉱炉に移し、ここでも加熱しながら酸素を多く含む空気を吹き込みます。ここでは、前処理で残った鉄分の除去と銅の還元を行います。硫黄と銅では硫黄の方が酸化しやすいため、高濃度の酸素に硫化銅が触れると、硫黄が酸化され亜硫酸ガスとなり銅が残ります。十分に制御された転炉では、この段階で99%程度の銅を得ることができると言われています。次に、精製炉に入れられた銅にブタンガスを吹き込みます。ブタンガスはカセットコンロの燃料にも使われているガスで、これを導入することで酸化された銅を還元し、そのほか酸化反応では除去しきれなかった不純物などの除去を行います。そうすることで99.5%程度まで銅を精製することができます。この後は、電解精錬という電気分解を利用した精錬を行うことで99.99%以上という高品質な銅を得ることができるのです。電解精錬については今回の趣旨からは外れてしまうため解説は割愛させていただきます。

今回の実験

それでは、今回の実験について解説しましょう。残念ながら黄銅鉱を原料として銅を精錬することは難しいので、今回は孔雀石という別の銅鉱石を使います。

孔雀石はマラカイトとも呼ばれていて濃い緑色の美しい天然石です。この鉱物は宝石のように高価というわけではありませんが、黄銅鉱ほど採掘できないため銅精錬の原料になることはほとんどありません。

さて、この鉱石の成分ですが、主に塩基性炭酸銅から成ります。塩基性炭酸銅と聞いても馴染みがないかもしれませんが、古い十円玉や神社などの屋根が緑色をしているのを見たことがあるでしょうか。これが銅のサビである緑青というもので、孔雀石と同じ成分です。この塩基性炭酸銅は加熱することにより水と炭酸ガスを脱離して酸化銅の黒色粉末となります。この酸化銅を 炭素と混ぜて加熱することで炭素が二酸化炭素に酸化される際に還元されて銅が残るのです。この方法は工業的な製法とは少し違いますが、天然から産出する孔雀石を比較的安全に銅に還元することができるのです。

孔雀石から銅を作る

それでは、実際に実験を行ってみましょう。この実験では銅化合物を使用します。また、火気や高温での加熱を行います。火傷や火災の発生に十分注意し、安全な視界と呼吸環境を確保するため十分な換気も行ってください。

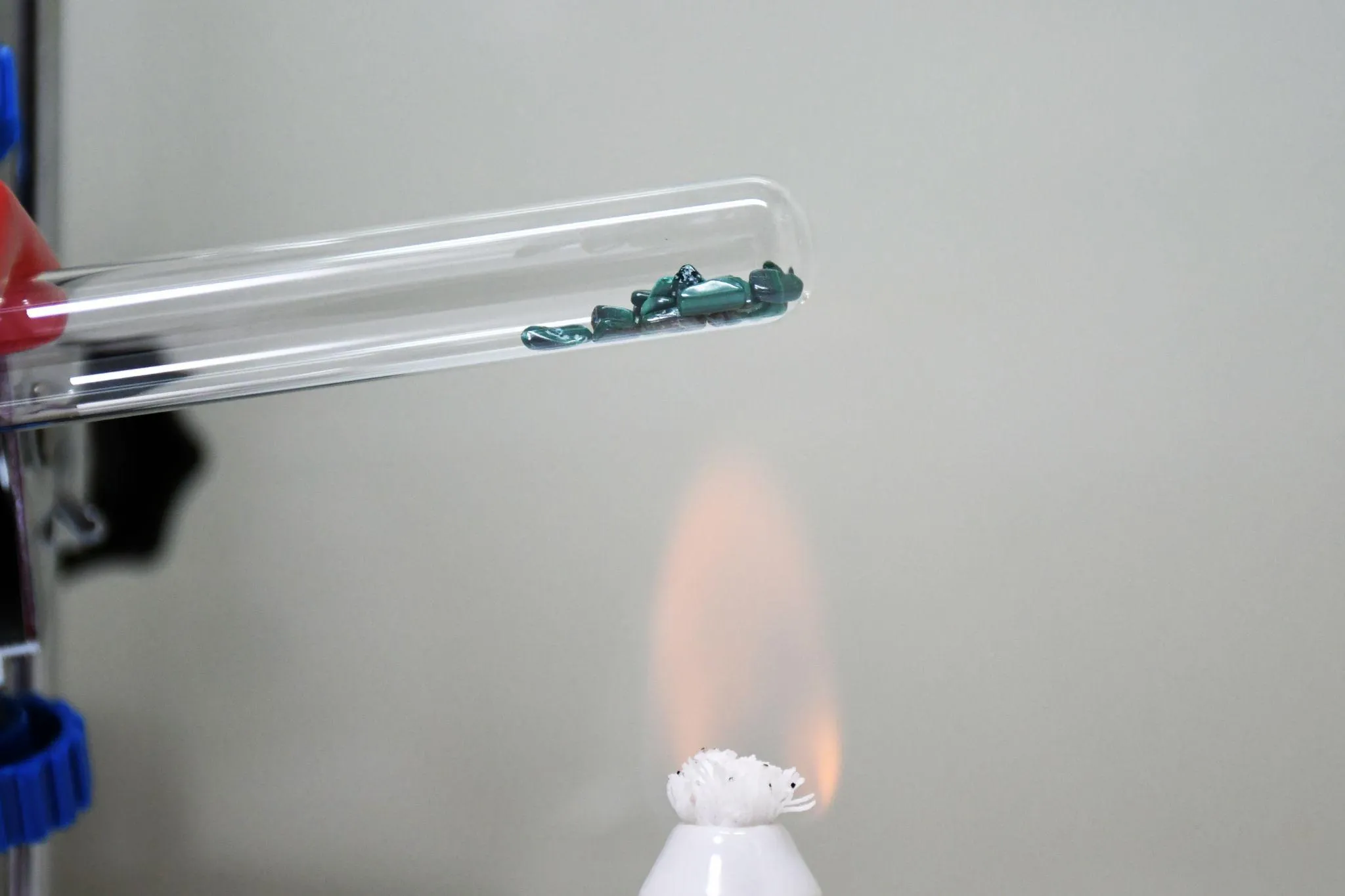

1.加熱

孔雀石をるつぼに15g入れ加熱していきます。この際には、るつぼが割れないように小さな炎で予熱してから徐々に火力を上げて15分ほど十分に加熱します。石が割れて弾ける場合があるので、るつぼは蓋をして安全メガネなどを着用しましょう。

2.粉砕

加熱が完了すると黒色に変化するので、これを乳鉢などを用いて細かく砕きます。この際に大きな粒が残っていると以降の工程で不都合があるので、心配な場合には目の細かな茶漉しなどのアミで振るうと良いでしょう。この際、粉塵が舞いやすいので注意して作業してください(散らばると片付けが大変になります)。

3.配合

得られた黒色の粉末8gに炭素粉末(粉状活性炭や炭をすり潰したもの)0.6gを加えてよく混合します。均一に混ざるように最低でも5分間は十分に混ぜてください。

4.還元

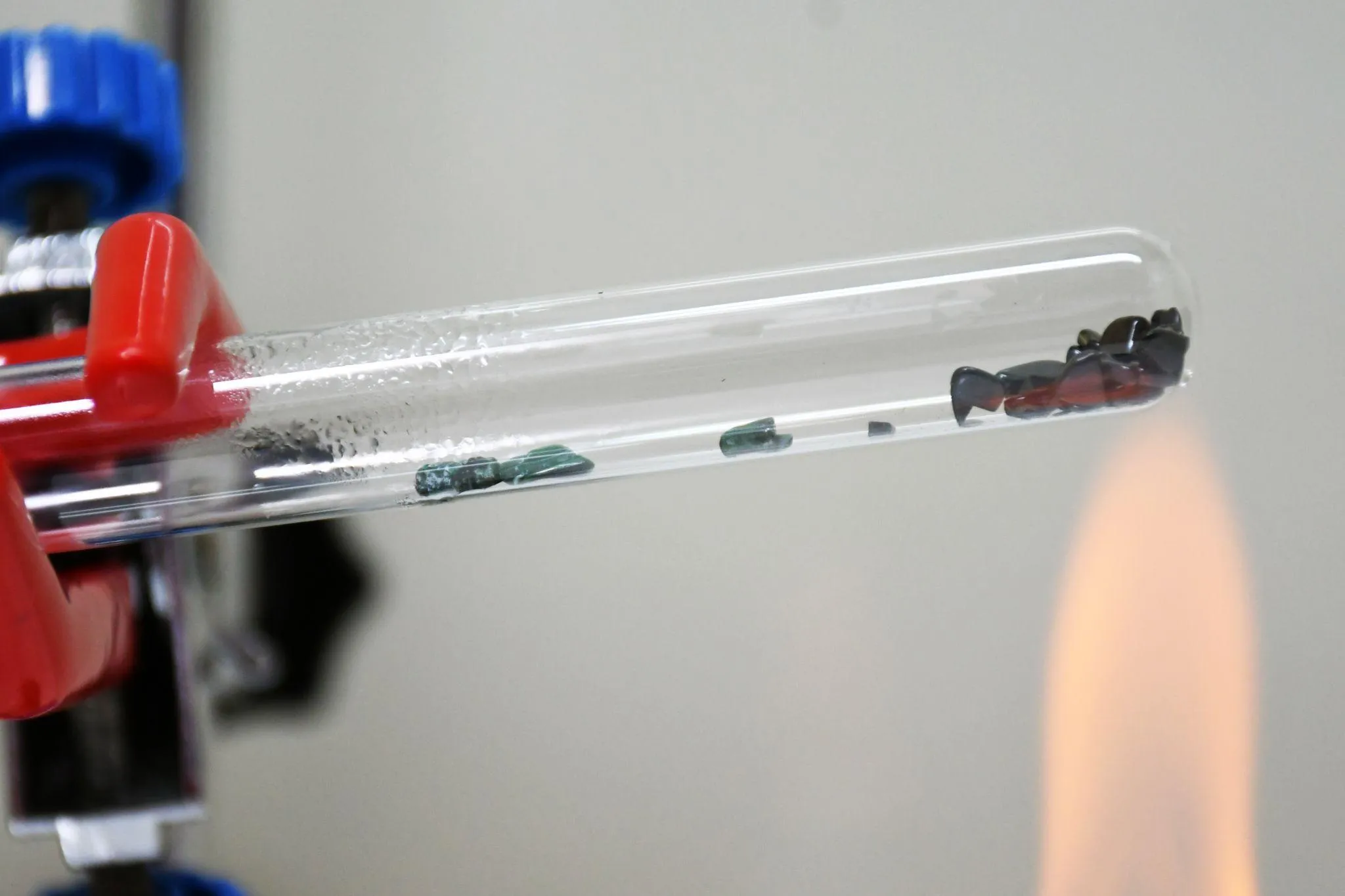

混合を終えた混合物を試験管やるつぼに入れ、加熱していきます。粉末が赤熱してもなお加熱を続けると赤色に輝きながら反応が起こります。全体が反応するよう、反応箇所に炎が当たるように調整すると良いでしょう。この際はかなりの熱が出るため、机の上を金属トレーなどで保護して万一試験管が割れた場合に備えてください。

5.冷却

試験管が冷えるまで放置します。この際、余裕があればエタノールを染み込ませた脱脂綿などで蓋をしておくとよりキレイな銅を得ることができます。完全に冷えたら安全な場所で試験管を割り、手を切らないように注意しつつ(保護メガネと手袋の着用を推奨)中身を取り出します。これがほとんど純粋な銅の粉末です。

原理

実験は成功しましたでしょうか。それでは、この実験の仕組みについて解説しましょう。

まず、孔雀石は塩基性炭酸銅を主成分とする鉱物です。これを熱すると熱分解を起こし、酸化銅と二酸化炭素と水になります。

反応式:Cu2CO3(OH)2→2CuO+CO2+H2O

二酸化炭素と水は発生と同時に空気中へと逃げていきます。今回、私は50.00gの鉱石を使用したので、理論上の加熱後の重量は35.98gです。実際には36.14gだったのでまだ0.16g分、熱分解が足りないか、または塩基性炭酸銅以外の不純物が鉱石に含まれていたと考えることができますがほとんど理論値と一致しています。

次に、この鉱石を粉砕しますが、他の多くの実験例ではあらかじめ孔雀石の段階で粉末にしておくことが多いようです。これは熱分解を効率的に起こすことと、鉱石が弾けるのを防ぐ目的があると思われます。しかし、私の実験では、熱分解後の方が砕きやすいことがわかったので、今回は熱分解後に砕くことにしました。そもそもの粉砕の目的は、次の工程で十分に反応を起こさせるためです。ここで大きな粒が残ってしまうと還元の反応がうまく進みません。

そして、最後に還元です。熱分解により酸化銅となっているので後はここから酸素を除去するだけです。炭素の粉末を混ぜて加熱することで炭素が還元剤となって酸化銅の酸素は二酸化炭素となって離脱していきます。こうすることで、金属銅を得ることができたのです。

反応式:2CuO+C→2Cu+CO2

実験にかかった費用

孔雀石 2,000円程度

試験管 300円程度

乳鉢 3,000円程度

るつぼ 500円程度

炭素粉末 100円程度

三脚台 1,000円程度

三脚架 1,000円程度

ガスバーナー 2,000円程度

掲載写真は全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

混ざった色の分離実験│ヘルドクターくられの1万円実験室