頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第44回目のお題は「炎色反応」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回は炎色反応についての実験を紹介したいと思います。以前にも、1万円シリーズでは「スペクトル反応を利用して『ライターの火の色』を変えてみる!」というタイトルで炎色反応を取り上げていますが、今回は家庭や薬局で手に入る薬剤を使って、さらに多彩な炎色を観察できるようにする方法と、どのような目的で使われる反応なのかについて、実験しながら解説していきたいと思います。

炎色反応とは

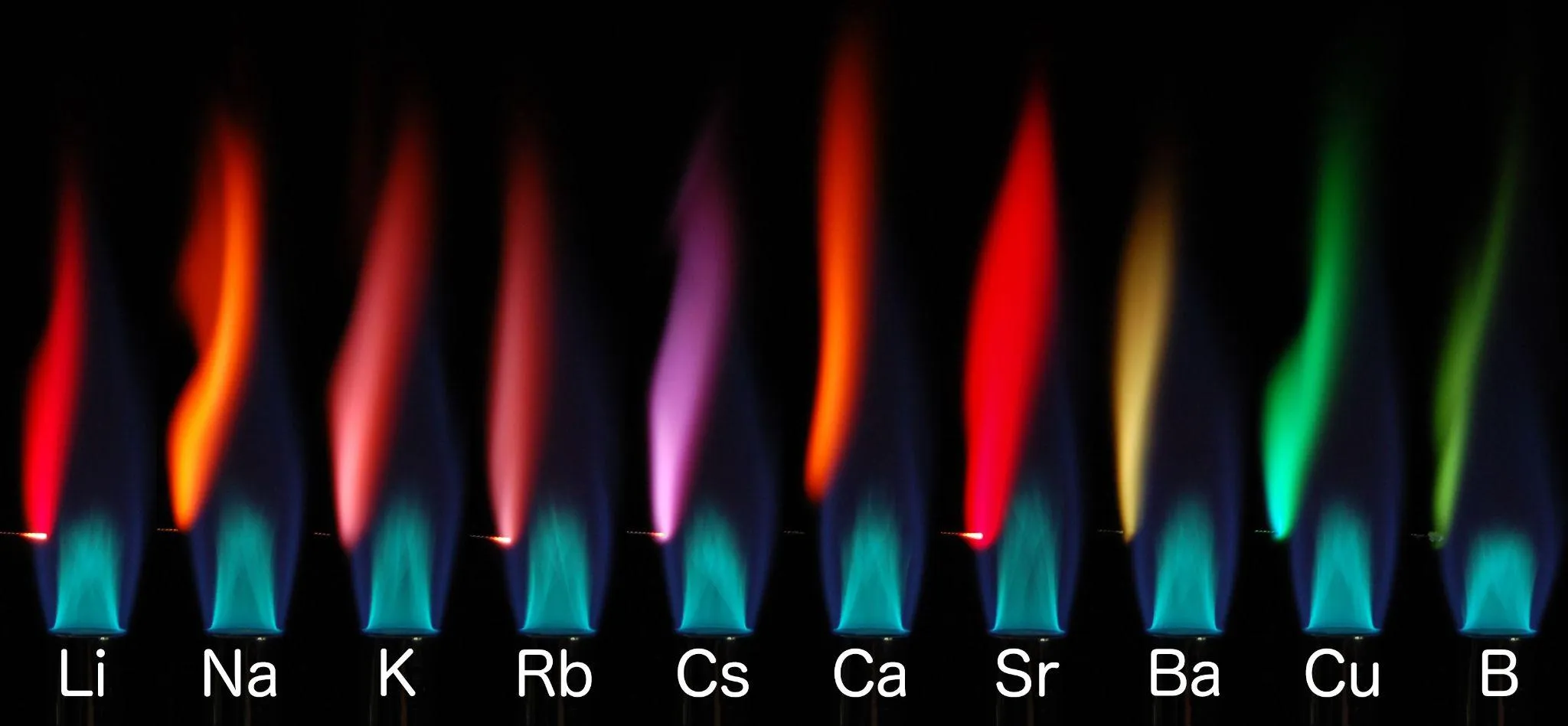

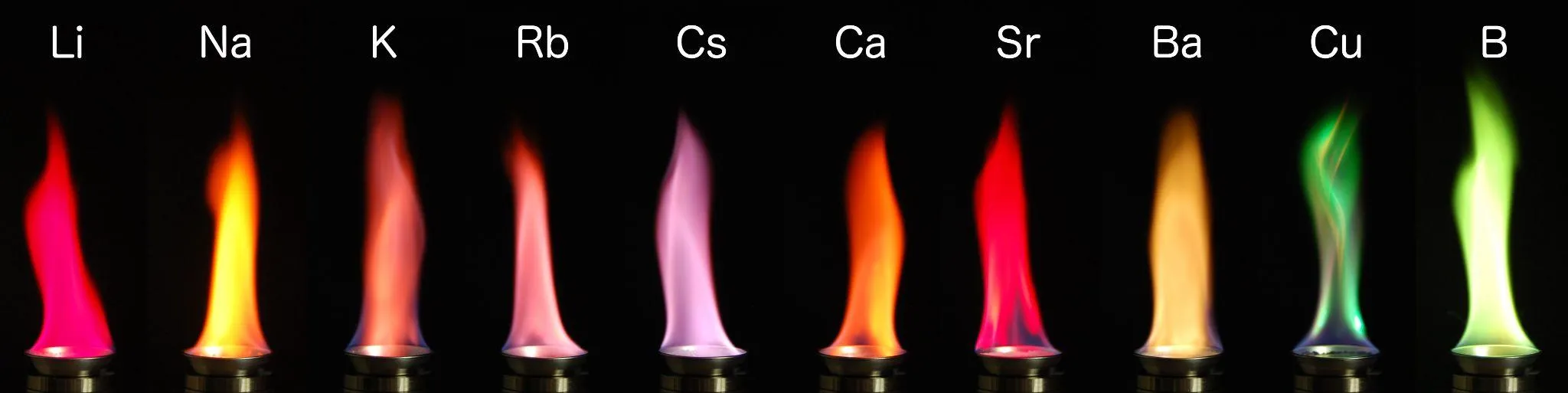

炎色反応は、元素を炎の中に入れると特定のスペクトル(色)の炎が出る現象です。理論上では全ての元素で発生する反応(加熱方法などによる)ですが、よく知られている炎色反応としては、銅やナトリウム、リチウムといったガスバーナー程度の加熱で明確に色が変化する物質です。原理は非常に難しいのですが、大まかに言うと、加熱により原子内の電子が移動し、エネルギーの高い状態=励起状態になります。この状態は不安定なので光としてエネルギーを捨てて元の安定状態=基底状態に戻ります。この際に発生する光は元素特有のスペクトルを持っているので、それが混ざり合って私たちの目には炎の色が変化したように見えるというわけなのです。

白金線を代用する

よく知られている観察方法として、白金線(プラチナの針金)の先端に観察したい物質の溶液を染み込ませておき、これをガスバーナーの炎に入れるというものがあります。(白金線法)

おそらく教科書などで一度は見たことがあると思います。ここで白金線を使う理由は、白金が安定しており炎色反応を示さないことから観察の邪魔にならないこと、融点が高く酸化しにくいため高温の炎に耐えられることが挙げられます。確かに性能は非常に高いのですが、残念ながら価格が非常に高価なため1万円の予算では実験が行えません…そこで、近い性質を持つニクロム線を使用してみようと思います。ニクロム線は電熱線とも呼ばれ、電気コンロの加熱などにも使用される非常に熱に強い金属です。

さらに、構成元素であるニッケルとクロムは非常に安定しており、融点が高く、炎色反応も示さないため白金線の代用としてはベストです。針金状のものはホームセンターや通販サイトで安価に販売されており、入手も簡単なので、今回はまずこのニクロム線を使ってスタンダードな観察方法を試してみましょう。

注意:実験の際には、換気を徹底し、適切な保護具(手袋・安全メガネ・防塵マスクなど)を着用し、消火器などを備えて実験を行ってください。

炎色反応の観察(白金線法)

それでは、ニクロム線を割り箸などに固定して専用の器具を作りましょう。ピンセットなどでつまんでもよいですが、固定しておいた方が暗い中でも作業が行いやすいです。どのように固定しても基本的には構いませんが、画像を参考にニクロム線をねじって固定しておくと丈夫です。

ニクロム線が用意できたら炎色反応を見るための溶液を作りましょう。水溶性の材料はそのまま精製水に溶かして溶液にします。濃度は10%程度を目安にしてください。溶液を作る際には必ず精製水を使ってください。水道水にはカルシウムなどの炎色反応を示す金属イオンが溶けています。

▶︎身近な炎色反応を示す物質

ナトリウム(黄)

食塩・重曹・炭酸ナトリウムなど

カリウム(赤紫)

炭酸カリウム・硫酸カリウム(肥料の硫酸加里)など

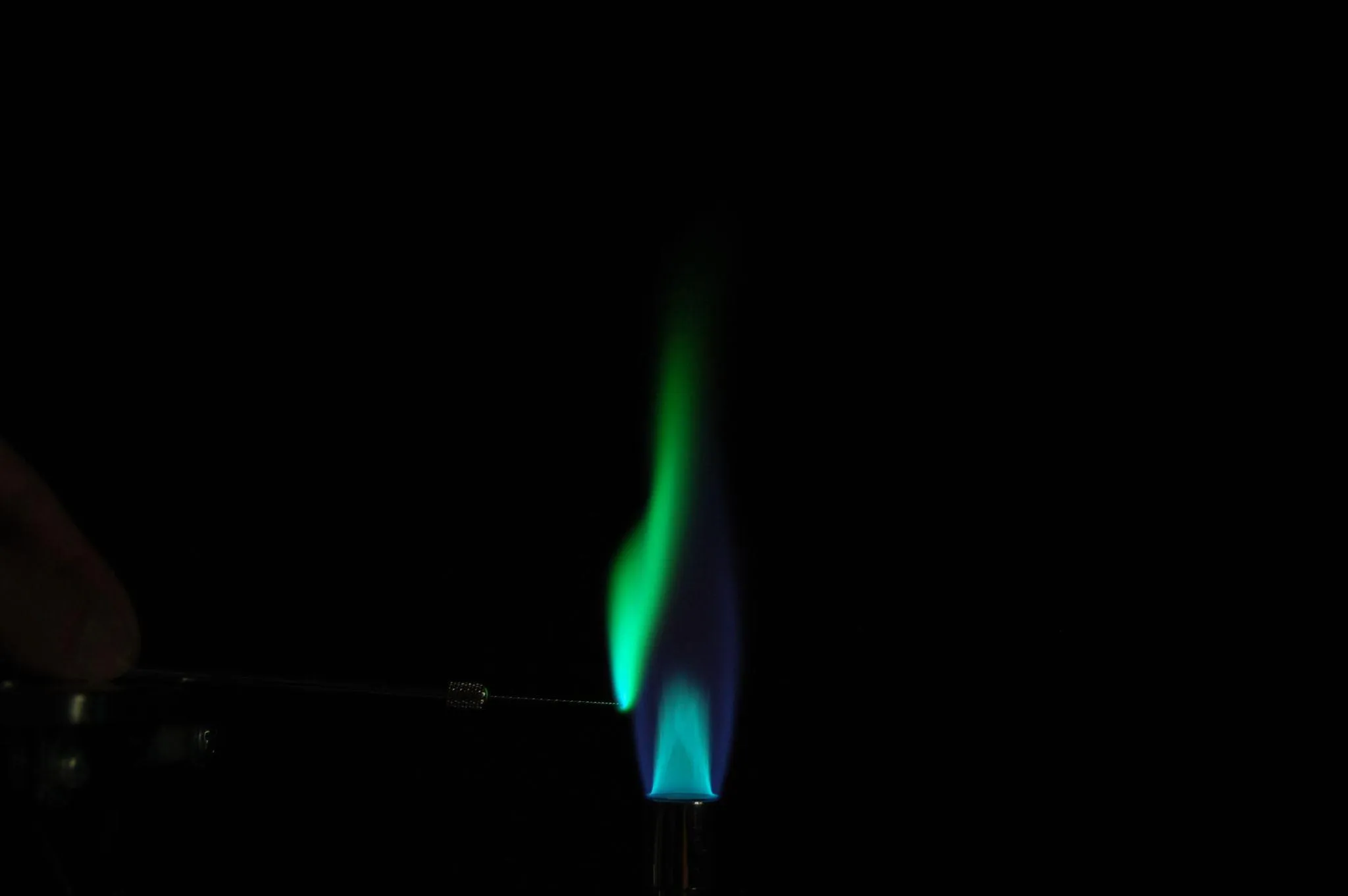

ホウ素(緑)

ホウ酸など(ホウ酸は白金線法で観察するのは難しい)

カルシウム(橙)

塩化カルシウム(融雪剤や除湿剤)・水酸化カルシウム(消石灰)など

銅(青緑)

銅線など(塩素などを与えないと炎色反応は見られない)

アルコール法でも見てみる

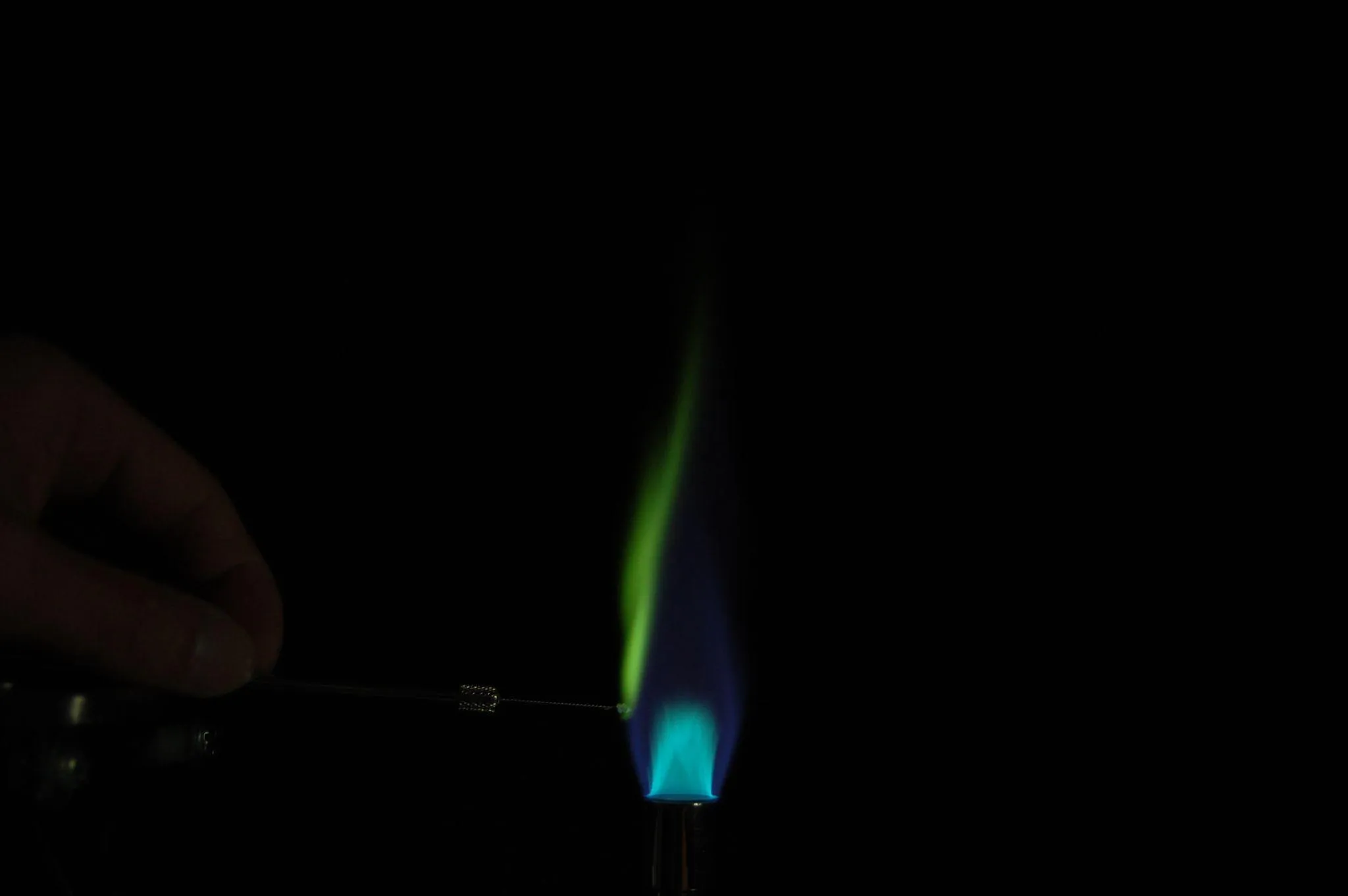

ニクロム線を使った炎色反応は観察できたでしょうか。炎色反応は他にも、アルコールに金属成分を溶かしておく方法もあります。これらは以前にライターの色を変える実験の中でも紹介したものです。

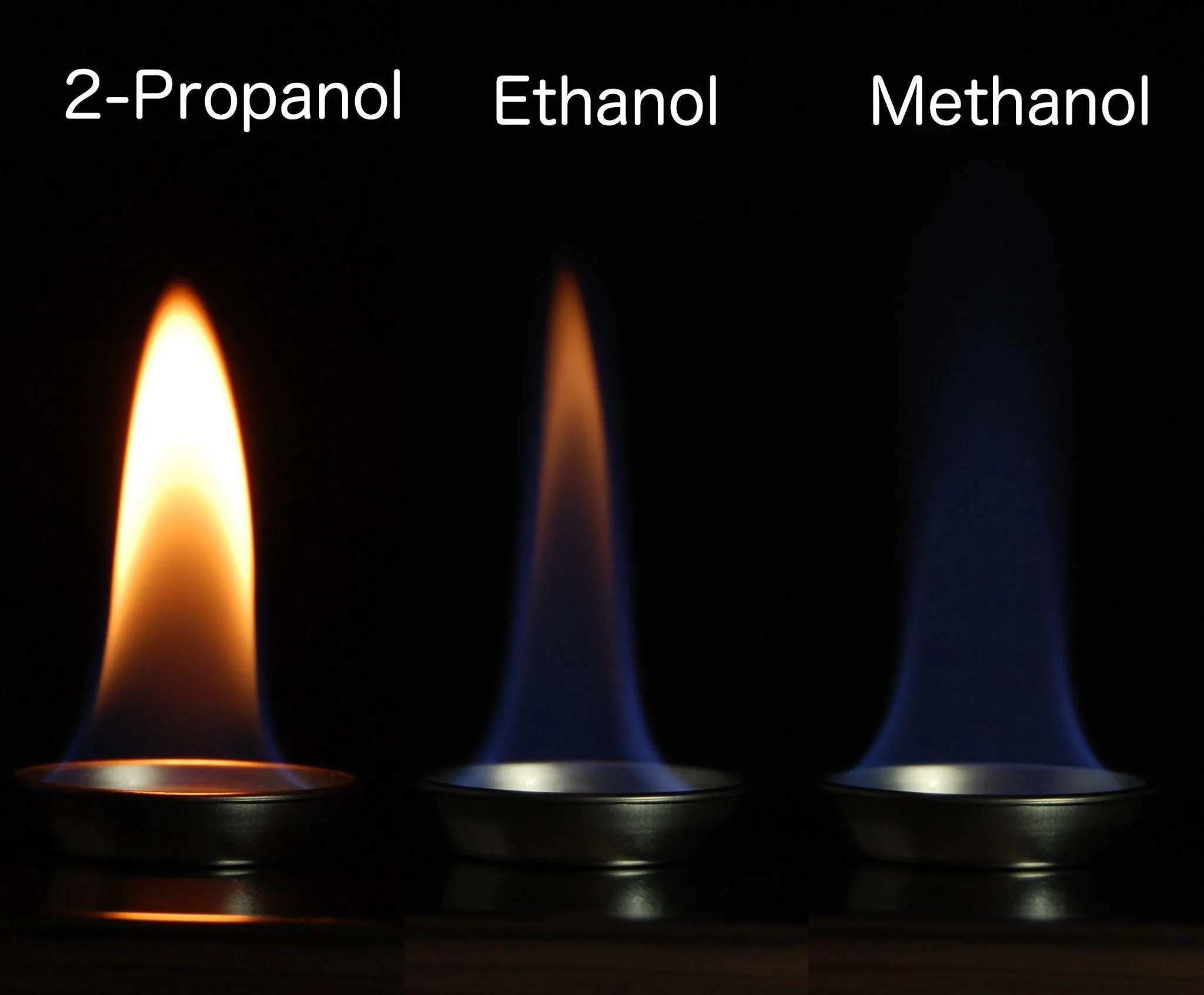

ここでは、もう少し詳しく解説をしたいと思います。炎色反応が生じる仕組み自体は他とは変わりませんが、実験を成功させるにはいくつかコツがいります。まずは燃料です。アルコールと言っても様々なものがあり、身近なものではエタノールが有名ですが、イソプロピルアルコールなどのちょっと聞き慣れないアルコールも消毒薬や金属部品の洗浄剤などとして販売されています。しかし、これらのアルコールは燃焼する際にオレンジ色の炎が出ます。

炎色反応の発光は繊細なのでかき消されてしまいます。そこで、燃料用アルコールを使用します。これはメタノールを主成分としており、オレンジ色の炎は出ません。オレンジ色の炎は燃料の熱分解で生じた炭素の粉末が加熱されることで発光して出ています。しかし、メタノールは炭素を一つしか持っていないので熱分解炭素が発生しにくくほとんど無色(実際には淡い青色)の炎が出ます。これにより鮮明に炎色反応を観察することができるようになるのです。

続いては、添加剤です。酸性のトイレ洗剤などを少量加えることで炎色反応がより鮮明になる場合があります。これは、洗剤に含まれる塩酸の作用によるものです。塩素などが存在すると元素は励起されやすくなるため(原理は非常に複雑なので割愛)炎色反応が鮮明になる場合があるのです。

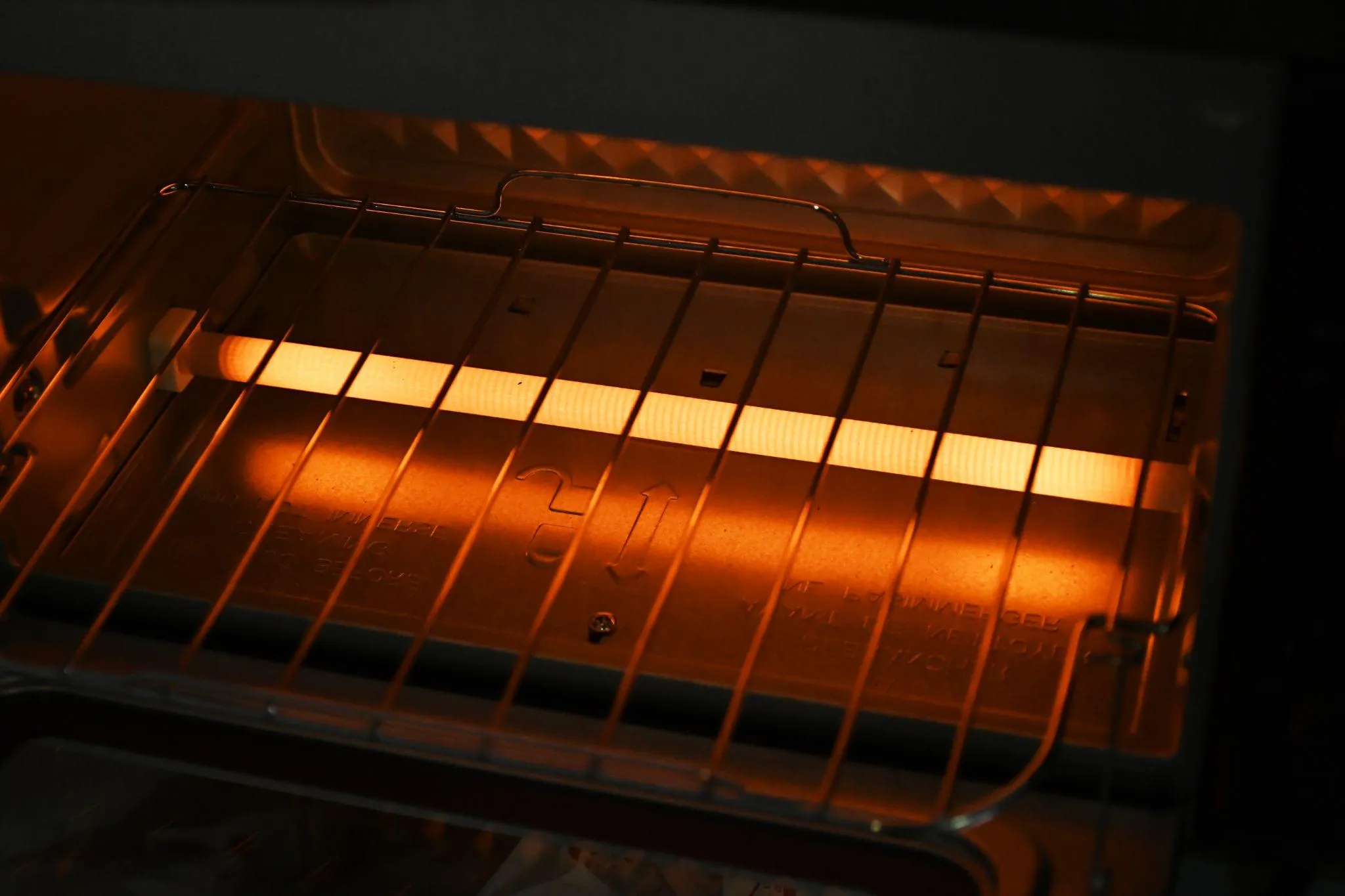

それでは、以上を踏まえて実験を行ってみましょう。まずは、アルミホイルのカップや塗料皿などの金属製の容器にアルコールと観察したい物質を加えて点火するだけです。アルコールが漏れる可能性なども考慮して金属トレーなどを敷いておくと安全です。この方法ではホウ酸が最も鮮やかに観察できます。

炎色反応の利用

炎色反応を観察できたところで、この反応が何の役に立っているかについて考えてみましょう。

例えば花火や自動車用発炎筒、船舶用救難用信号弾などの炎を明るく目立つ色にするために使われていることは比較的有名です。

しかし、実はもっと地味な分析手法としての利用がメインです。溶液中の金属イオンの検出や、鉱物の鑑定、更には発光色を分光して分析することで試料に含まれている元素やその割合を分析することもできるのです。セシウムなどの元素は、この炎色反応の分光分析によって発見された歴史があります。

さらに、近年のプラスチックリサイクル問題でも炎色反応は活躍しており、プラスチックの中から燃やすと有害なガス(塩化水素やダイオキシン類など)を発生させる塩化ビニルを判別することができるのです。銅の針金を熱してからプラスチックに触れさせ、再び炎の中に戻すと、通常の炭化水素からなるプラスチック(燃やしても害はない)は何も変化はありませんが、塩化ビニルなど塩素などが含まれていると銅の特徴的な青緑色の炎色反応が観察されます。銅は単体では励起されにくいですが、塩素と反応して塩化銅などの化合物に変化すると励起されやすくなり炎色反応が出るようになるのです。ぜひ分別の際などにお役立てください。ただし、銅線を樹脂に触れさせる際などに出る煙は有害な場合があるので屋外など安全な場所で行うようにしてください。

実験にかかった費用

・ニクロム線 500円程度

・割り箸 100円程度

・塩 100円程度

・炭酸カリウム 1,500円程度

・ホウ酸 1,500円程度

・塩化カルシウム 1,000円程度

・アルコール 1,000円程度

・アルミホイル 200円程度

・金属トレー 500円程度

・ガスバーナー 3,000円程度

掲載写真は全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

混ざった色の分離実験│ヘルドクターくられの1万円実験室