科学者・研究者・研究開発者の職種紹介や転職情報など、理系キャリアに関する情報をお届け。

理系+マーケティングスキルでキャリアアップ!

〜理系+αで広げる・広がるキャリア vol.5〜

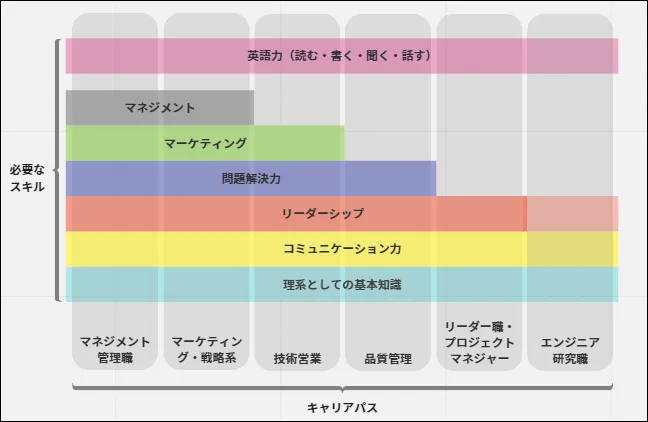

「理系+αで広げる・広がるキャリア」では1回目は英語、2回目はコミュニケーション、3回目は理系リーダーのコミュニケーション、4回目は問題解決力を取り上げました。今回は「マーケティングスキル」を取り上げます。マーケティングは、以下の図の通り、将来管理職になったり、よりビジネスに近い職種に就いたりする場合、重要なスキルとなります。今回も理系・製品開発職、技術職の方の目線から、マーケティングスキルについて説明したいと思います。

製品開発職・技術職にとってマーケティングスキルが重要な理由

マーケティングスキルが重要な理由はいくつかあります。

1点目は、ものづくりエンジニアであっても、30代・40代と年齢が上がり、ポジションも上がると、顧客を訪問して必要とされている製品・サービスを直接ヒアリングする機会が増えてゆきます。(業界や企業によって異なるため、あくまで一般論として)。その場合、市場のトレンドや競合と自社の立ち位置などを事前に理解しておく必要があるでしょう。

例えば、新製品開発の案件で直接顧客から要望をヒアリングする機会が増えてゆきます(業界や企業によって異なりますが、あくまで一般論として)。通常、顧客は1社にいきなり開発を依頼せず、いくつかのサプライヤを評価し選定します。技術部門のあなたは、顧客の要望に応える提案を行うのはもちろん、競合に比べた自社製品の強み等をアピールすることで、商談の確度を上げることができます。また、商談を通じて競合の情報(例えば、自社のほうが技術提案は優れているが、競合のほうがスピードは早いなど)を得ることで、自社での改善点等も明確になります。新製品の開発提案だけではなく、最初からマーケティングマインドを持って臨むことで、自社にとって重要な情報をつかむことができます。

これは私の経験ですが、技術とマーケティングを兼任する職種にアサインされたことが、マーケティングの重要性に気づくきっかけでした。 当初は商談にエンジニアマインドのみで参加しており、技術情報のみに集中して価格や数量の話はほぼスルーしていました。しかし、マーケティングマインドを持って臨むようになってからは、ビジネス情報への感度がぐんと上がりました。関心度の違いで、人間は情報を取捨選択しますので、日々アンテナを張ることは大事ですね。

2点目は、今の現役世代は60歳定年の親世代に比べ、10年程度は長く働く可能性が高いです。例えば、70歳まで働く必要がある場合、新卒と同じ職種のまま仕事を続けられるでしょうか。ものづくりエンジニアの場合、文系職に比べ、比較的異動が少なく、長くエンジニア職を続けられる傾向にありますが、やはり40-50代になると、現場の管理・技術営業・マーケティング・品質など技術をベースとしたさまざまな職種につくケースもあります。

技術職の方は、専門性が高い分、職種をまたぐキャリアチェンジがしにくいことがあります。しかし、マーケティングスキルを身につけることによって、より幅広いキャリアの選択肢を持つことができます。営業経験があれば、業界・BtoB(Business to Business:企業間取引)・BtoC(Business to Consumer:一般消費者向け取引)の違いなどあれ、他業界への転職も可能かと思いますが、電気系・機械系のエンジニア経験のみでは、化学系など異業種・異分野の技術者として転職することは、かなり難しいでしょう。

本シリーズのテーマは、専門性が高い方に、汎用性の高いスキル(業界・職種によらず、どの仕事でも活かすことができるスキル)を身につけて頂き、中長期的なキャリアの助けになることを提案しています。

多くのものづくりエンジニアはマーケティングを専門的に学ぶ機会が少ないため、技術とビジネスの両方を理解できる人材は貴重です。そのため、マーケティングスキルを持つことで、自社の製品開発・技術を深く理解しながら、戦略的な役割を担うことが可能になります。

3点目は、もし読者の皆さまが将来転職を検討する場合、転職活動自体がマーケティングスキルを必要とするものだからです。転職とは、自分自身を製品ととらえ、自分の強みを理解し、それを最適な市場(企業)に伝える活動です。できるだけ「高く売る」ためにも、自分と企業のマッチングを考えるという意味でも、マーケティングの考え方は役立ちます。自分の強み・弱みを理解し、企業に対してどのように自分を売り込むかは、まさしくマーケティングであり、経歴書や面接は自分を売り込むためのマーケティングツールと言えるでしょう。

マーケティングスキルとは何か?

マーケティングスキルとは、自社の製品・サービスが売れるために、そのマーケット調査や企画、販促、それらに関わる業務の推進を行う能力のことを指します。 具体的には、市場や企業のリサーチ力・データの分析力・論理的思考力・企画力・マネジメント力などでしょう。業務が幅広いので、業界・企業によって必要とされるスキルも異なりますが、以下に簡単に業務内容をまとめます。

1.商品企画

市場調査や顧客の声から、マーケットに求められているものは何かを考え、競合会社の製品ラインナップなどを調査しながら、自社の新しい商品やサービスを作り出す仕事です。BtoBの場合には、直接顧客に会い市場調査を行い、将来の製品ロードマップを作成する、顧客にプレゼンテーションする、それを開発部門にフィードバックするなどが主要な業務となります。製品開発エンジニアであれば、自身の開発経験を活かしつつ、より将来の製品ロードマップを作成するなど、やりがいのある業務かもしれません。

2.販売促進・広告

新製品・サービスを拡販するための営業手法や販促施策を考える仕事です。展示会に出展して自社の新製品・サービスを宣伝する、営業・代理店向けのマーケティングツールを提供する、ホームページ・各種SNS等でのデジタルマーケティングの施策を検討するなど、業務は多岐にわたります。製品開発職・技術職のみなさんには少し距離がある業務かもしれませんが、自社の製品を理解していれば、ターゲット層も理解しやすいですし、多くの人と関わることが出来る業務です。

3.市場調査・分析

直接顧客からのヒアリング、リサーチ会社の調査資料、インタビュー結果など様々なインプットからデータを解析し、分析して、自社の方向性等を明確にします。直接顧客対応することは減りますが、理系の方が得意なデータの解析力・分析力等を活かせる業務です。

マーケティングスキルを身に付けるには?

製品開発職・技術職をやりながら、社内でマーケティングスキルを身に付けるというのはなかなか難しいかもしれません。私自身、納期までに製品開発する事に集中しており、製品化された後どの顧客が購入してくれて、どれだけの売り上げになるかなど、全く自分とは関係ない世界だと思っていました。

ただし、自己啓発として学ぶという意思さえあれば、マーケティング情報は書籍・セミナー・インターネットなどに多くあり、街を歩いていれば、さまざまな広告が目に入り、世の中はマーケティング活動にあふれています。職場でも日々の生活においても、マーケティングスキルは身に付けることが可能です。

1.フレームワークや書籍からの学び

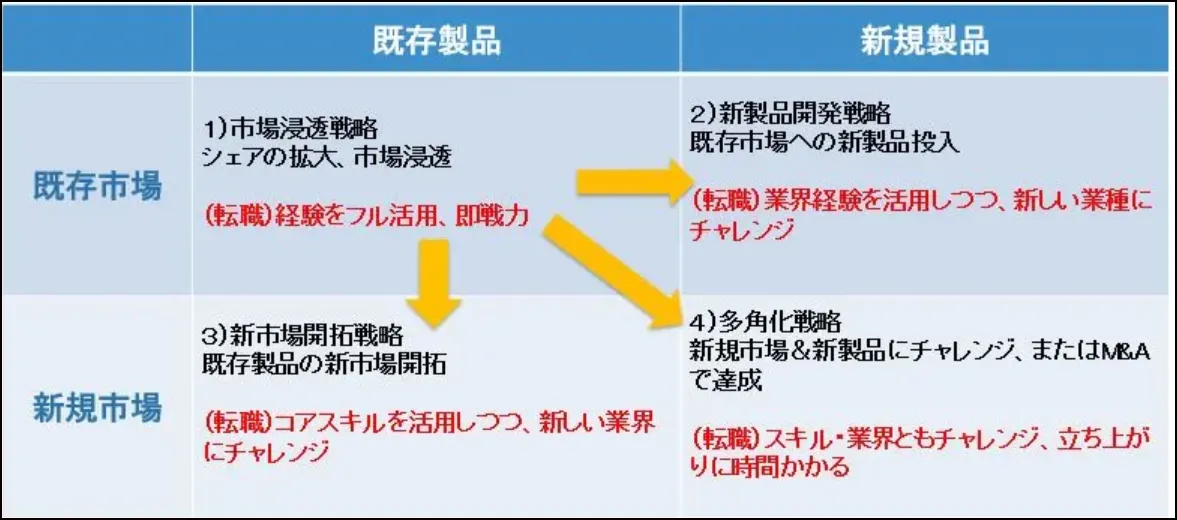

マーケティングフレームワークとは、マーケティングにおいて、課題の抽出や、戦略の立案、分析、検証、意思決定などを、スムーズに効率良くおこなうための枠組み(フレームワーク)のことを言います。 多数存在しているため、目的や活用シーンに合わせて、最適なものを選択しましょう。例えば、アンゾフマトリクスとは、縦軸に「市場」、横軸に「製品」を取り、それぞれ「既存」「新規」の2区分を設けた、4象限のマトリクスです。 この4象限から企業の成長戦略オプションを数多く抽出しようとするもので、経営戦略を検討するためのフレームワークのひとつです。

転職市場でアンゾフマトリクスを応用した場合、既存市場で既存製品の枠は、同じ業界・同じ職種に転職するケースとなり、経験をフル活用できますが、新規性が低い点は長い目でみるとデメリットになるかと思います。右に移り、既存市場で新規製品の枠は、同じ業界・違う職種に転職するケースになりますので、過去の業界経験・人脈を活用しつつ、初めての職種にチャレンジでき、自身の仕事の幅は広がるメリットがあります。このように、フレームワークを様々なケースに応用することで、全体を網羅しつつ、どのオプションを選ぶことが最適かを冷静に判断することができます。

書籍から学ぶならば、「近代マーケティングの父」とも呼ばれ、STPモデルをはじめとする多くのマーケティング・フレームワークを提唱したフィリップ・コトラーのマーケティング著書をはじめ、Web/SNSマーケティング・ブランディング等、様々なジャンルごとに特化した書籍が多数あります。興味を持った分野のものからでよいので、適宜選んでいただければと思います。

2.社内でのインプット・アウトプット

皆さんが製品開発の現場で働いているのであれば、ぜひ、社内のマーケティングや製品企画の方と直接話す機会を持って、その製品の将来のロードマップ・自社内での位置づけ・競合情報など聞いてみたら良いと思います。今まで自分でも知らなかった自社製品の強みを理解し、開発業務への取り組みも新たな気持ちで取り組めるかもしれません。

また、市場・製品の強み・競合などを自身で理解したら、ぜひ、自分から同じ部署内のメンバーに発表する機会を作りましょう。インプットは重要ですが、それだけでは身に付いたとは言えません。人にアウトプットし、質問を受け、再度調査することで、本当に自分のものになります。ぜひ、アウトプットの機会も自ら作ってみましょう。

3. 日々の生活でマーケティングを感じよう

例えば、回転寿司に行ったら、どんなお客さんが来ているか観察してみましょう。小さい子どもがいる家族連れが多いなあとか、一人客が多いなあとか、ひとくちに回転寿司チェーンといっても客層は異なります。私もよく行くあるファミリー向けの回転寿司チェーンでは、4名用のテーブル席が多く、席の間隔も広めにとられています。さらに、食べた皿の枚数に応じておもちゃがもらえる仕掛けがあり、子どもに「なぜそのお店が好きなの?」と聞けば「ゲームがあって楽しい」といった食事以外の理由が返ってくるかもしれません。このように、お店によっては、味だけでなく体験全体を重視したマーケティング戦略を展開していることがわかります。

日々、飲食店・スーパー・デパート・コンビニなど訪問すれば、その店舗の雰囲気・ターゲット層・力の入れている商品・接客態度など、さまざまな違いを感じると思います。皆さんがレストランで、味はいいけど接客が良くないと感じれば、それがそのお店の強み・弱みなのです。また、家族でお店に行ったら、みんなの感想を聞いてもいいでしょう。男女の感じ方や年齢による違いなど、ターゲット層が異なれば、感想もそれぞれ異なります。

以上、職場でも日々の生活でも、マーケティングを学ぶ機会は多くあります。ぜひ意識して、さまざまな商品・サービスを評価してみてください。

関連記事Recommend

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

やっぱり研究・実験が好き! 化学実験の基本とHPLC操作をおさらいし 研究職にチャレンジしよう(つくば市)

パーソルテンプスタッフ主催 HPLC研修開催レポート

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

-

理系のためのロジカル交渉術

〜理系+αで広げる・広がるキャリアvol.6 信頼関係を築く戦術とテクニック〜

-

運動後の「至高の一杯」を健康的に!スポーツ用品メーカーがノンアルビールを開発

―― 新領域の商品開発に挑む際に大切なこと ミズノ株式会社

-

理系の職種紹介vol.12 飲料メーカーでの開発の仕事

キリンビバレッジ株式会社 味の決め手は“語彙力” 飲料開発職に必要な資質とは?

-

理系の職種紹介vol.11 化粧品メーカーの研究開発の仕事(日焼け止め編)

株式会社コーセー

-

【理系おすすめ本】入社1年目からコミュ力UP!読めば驚くほど仕事がスムーズに!

入社1年目から役立つ!『理系のための伝わるビジネスコミュニケーション力』(オーム社) 堀越 智、廣川 克也、宮澤 貴士 共著