科学者・研究者・研究開発者の職種紹介や転職情報など、理系キャリアに関する情報をお届け。

理系の職種紹介vol.12 飲料メーカーでの開発の仕事

キリンビバレッジ株式会社 味の決め手は“語彙力” 飲料開発職に必要な資質とは?

知っているようで意外と知らない“理系の仕事”にフォーカスし、その仕事で活躍している方に詳しい内容を教えてもらう「理系の職種紹介」シリーズ。

第12回目は、『飲料メーカーの開発職』を深堀りしていきます。

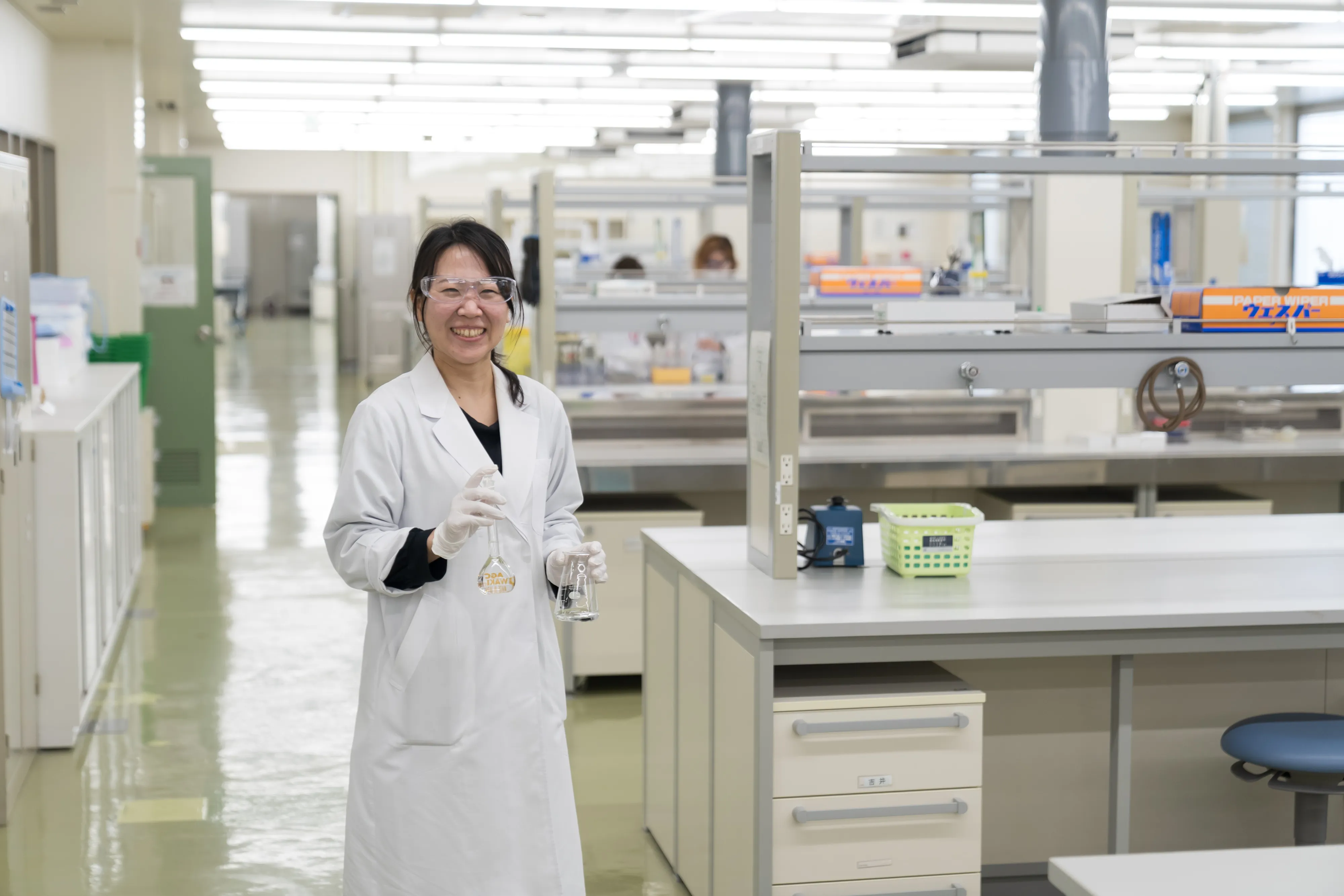

今回訪問したのは、キリンビバレッジ株式会社の商品開発研究所。

皆さんも知っている数々の飲料の開発を担当してこられた飲料開発のスペシャリスト、松浦亜季さんにお話を伺いました。

仕事内容のほか、どんな素養を磨くとよいのか、意外な資質が求められていることもわかるので、飲料メーカーの開発職に興味のある方は是非読んでみてください!

キリンビバレッジ株式会社

日本を代表する飲料メーカーであり、『自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献する』というキリングループの理念のもと、商品やサービスを提供している。

繊細な違いがわかる味覚のスペシャリスト集団

── 松浦さんがこれまでに開発に携わった商品を教えてください。

紅茶、コーヒー、無糖茶、炭酸飲料、果汁入り飲料、スポーツドリンク、酸性乳飲料などの商品を担当しました。

現在はプラズマ乳酸菌が入った商品の他、スポーツドリンクや炭酸飲料などの商品開発を担当しています。

── 飲料開発の仕事をひとことで表すとどういうお仕事ですか?

お客様に安心安全でおいしいと思って飲んでいただけるよう、飲料の味覚設計を行い、その品質を担保するのが主な仕事です。

── 「味覚設計」というと、つまりいろんな原料を組み合わせて味を作るということですか。

そうです。そして、味覚を作る工程が、この仕事の楽しさであると感じています。例えば同じカテゴリーの商品の中でも、商品の飲用シーン別に味の設計を変えています。たとえば朝に飲むシーンを想定した商品であればすっきりしたもの、午後に飲むシーンを想定した商品であれば小腹を満たせるような甘めの報酬感あるものなど、飲用シーンに分けて作っています。

── やはり皆さんものすごく敏感な舌をお持ちの方ばかりなのでしょうか?

研究所のメンバーは皆、微妙な味の違いがわかります。出来上がった味の良し悪しを評価することはもちろんのこと、原料の個々の味を知っていて、どの原料とどの原料を組み合わせるとどのような味になるかということが大体想像できます。

── すごいですね!

日々試作を行う中で訓練をすればできるようになります。あとは経験です。色々な味を試飲していくうちに感覚が研ぎ澄まされていきます。

流行っているものを買ってきて食べたり飲んだりして、人気の秘訣を探してみることもあります。他にもたとえばブドウ味の飲料を作るとしたら、果物のブドウやブドウ味のお菓子などジャンルを問わず買ってきて実際に食べて自分たちのイメージに合う味を探してみることもあります。実際に自分で味わうということをとても大切にしています。

商品の企画から実際の開発業務の流れ

── 具体的に新商品の開発の流れを教えてください。

商品開発はお客様分析や市場分析に基づいて商品コンセプトを起案するところからスタートします。コンセプトを実現するためにどんな原料を使い、どんな味にすればいいのか、私たち研究所の開発担当もマーケティング部門のメンバーと一緒にディスカッションをしながら商品を設計していきます。

ディスカッションを重ねてある程度使いたい原料や、パッケージに訴求したい内容が決まってくると、試作を行います。試作品は味の差を持たせて複数作り、研究所とマーケティング部門のメンバーで試飲して再度試作を行うことを何度も繰り返す他に、実際にお客様に飲んでいただいて、その結果をもとに調整する等、繊細な味を作るために細部にこだわっていきます。糖が多めや炭酸が強めなど、大まかな設計のモデル飲料はすぐ作れますが、そこから細かいニュアンスをすり合わせながら理想の味に近づけていきます。前例が無いような商品は原料の探索から始めることもあります。

── この段階で気を付けておられることはありますか

新しい原料もどんどん開発されるので、原料メーカー様とも随時接点を持って情報収集しています。味だけでなく、色が変わったり、分離したりしないかといった外観の品質や、工場の大きな設備で製造可能かどうかなど、品質に関する検証も並行して進めていきます。

── 家庭でジュースを作るのとは全く次元が異なりますね。

使用したいと思う原料であっても、安定的に入手できるものでないと使用できませんし、費用面でも、高すぎる原料ばかりを使用するとお客様が気軽に購入できる商品となりません。また、原料によっては工場の設備と相性が良くないものもあるので、特に初めて使う原料については、早い段階から生産部門と連絡を取り合って、こういう原料を使いたいが可能かといった確認もします。このように品質や供給量、コスト面のことなどを考慮し、マーケティング部門や調達部門、生産部門と調整・意見交換を重ねながら、設計していきます。

── 通常、開発にはどれくらい時間がかかるのでしょうか。

一概にはいえませんが、発売までに1年以上かかります。

── 一つの商品にだいたいどれくらいの試作を繰り返すのでしょうか。

数十から多い商品では百を超える試作品を作ります。

微妙な味の差を感じ分けられる研究所の方々ですが、一方でお客様が違いに気づけるように敢えて味の差をわかりやすくすることも心がけているのだそう。上は「おいしい免疫ケア」のラインナップ。カロリーオフといっても、オリジナルと同じ味を求めるお客様もいれば低カロリーらしくさっぱりとした味わいを求めるお客様もいて、どちらにとっても「おいしい」と感じられる絶妙な配合を探し当てるのはまさしくプロの技。

リケラボ編集部撮影

── 先ほど、「お客様に安心安全な飲料の設計」とおっしゃっておられましたが、もう少し詳しく教えてください。

輸送や保管期間中も安定した品質を保つことは、お客様に安心して飲んでいただくための絶対条件です。またビタミンCが入っていますという商品では、賞味期限内は必ず成分が維持されているようにしなければなりません。品質の担保とおいしさと、どちらも満たせるように配合することが重要です。

── クリアすべきことがたくさんあるのですね。

商品概要が固まったら、関係部署が集まってリスク会議を開催します。商品として本当に問題がないか、様々な方向からリスクを抽出し、関係者全員で一つ一つ検証します。その結果商品化が可能だとなれば正式に完成となります。

大事なのは表現力

味を言葉に変える力が重要

── 飲料開発の仕事をする上で、どのような力が重要でしょうか。

配合を作る力とは別に、表現力が重要だと思います。

── 表現力、ですか。

たとえば、スポーツドリンクを一口飲んで「これ、どんな味?」って聞かれたとしたら、どうでしょう?

── 甘いけどごくごく飲めて、運動中にちょうどいい‥でも「何味?」って言われると…たしかにちょっと難しいですね。

そうなんです。たくさんの試飲をして微妙な味の違いがわかるようになっても、それがどのような味なのかを言葉で表現できるかというと、それはまた別のことなのです。

経験が浅いうちは、味の違いは判る、けれども伝えられない、というジレンマを感じる人が多いです。私も新入社員の頃はとても苦労しました。自分の中に味を表す言葉のストックがないので、試飲の場や会議で発言ができません。

── 飲料開発の仕事に、語彙力・国語力が必要というのは、目からウロコのお話です。

お客様に喜んでいただける商品を作るには、コミュニケーションを積み重ねることが大事です。マーケティング部門とのディスカッションは、企画時や試作、調査の度に行いますが、全員が納得するまで意見を交わします。そこがこだわりともいえますが、それはお客様に「おいしい」と言っていただけるものを作りたいからです。妥協せずにおいしさを追求をしていくためには、試飲や会議で発言するということはとても大切なことです。

── 語彙力、表現力を伸ばすにはどうしたらいいでしょうか。

他のメンバーの表現を聞くことがとても大切で、私は意識的に聞いて「あぁそういう伝え方があるのか」と、表現のバリエーションを増やしていきました。そうしていくうちにだんだんと「今、この人がこう言っている味は、自分が思うこの味のことなんだ」とわかってきます。いろんなシーンで皆の表現を聞いて、自分の感覚とすり合わせていくことが地道ですが一番の近道です。

豊かな食の経験を重ねて感性を磨く

── 新入社員はどのような仕事からスタートするのでしょうか。

飲料開発の場合は試作の実習からスタートし、炭酸飲料や緑茶、紅茶等いろんなカテゴリーの試作に携わった後、いずれかのカテゴリーでの商品開発に携わります。キャリアップの中では色々なチームで経験を重ねる場合や、1つのカテゴリーで専門性を高める場合もあります。

── 入社前に想像していた仕事とのイメージの違いはありましたか?

「味作り」だけじゃないということです。中味を作る仕事ではありますが、品質の担保や原料の調達、工場での製造のことなど前後の工程まで考慮して進めなければいけないということは、最初は想像できていませんでした。

── お話を聞いていて企画検討段階や開発途中のディスカッションや生産部門との事前やり取りなど、コミュニケーションの機会が思った以上に多い印象を持ちました。

そうですね、生産部門と早い段階からやりとりを重ねるのは、商品開発のスタート時に先々の工程のことまでしっかりと考えておくことで、工場での実製造へスケールアップする際に軌道修正しなければならない、といった事態を防げます。

── ほかにはどんな知識やスキルが必要ですか。

採用原料に求める品質レベルや法律要件をまとめて、原料メーカー様と交渉することは品質の維持に必要不可欠ですし、お客様調査の設計や集まった声の読み解きといったマーケティング的な仕事にも積極的に関わります。

── 開発の現場で成果を出しやすい人というのはズバリどのような人でしょうか?

味作りでうまく“幅”を作れる人です。特に1回目の試作はとても難しいです。明確なコンセプトがあるといっても、まだ開発チームの中でもそれを感覚的に共有しきれていない状態なのでコンセプトの範囲内でどれだけ発想を広げ、味のバリエーションに“振り幅”を持たせられるかということが重要です。あえて解釈の異なる試作をいくつか出して、「これはちょっと違うね」「こっちが近い!」と、チーム内で感覚をすり合わせるためのきっかけを作ります。ひとつの正解を狙いすぎるより、柔軟な発想力と、いかに多くの引き出しを持っているかが、優秀な飲料の開発者の資質のひとつだと思います。

── どうすればできるようになるのでしょう?

やはり、経験を重ねていく中で培われる部分が大きいと思います。といっても、それは仕事の中だけで得られるものではなく、日常生活の中でも育まれる感覚だと思います。

様々な味に触れた経験があると、「どこかで飲んだあの味に似ている」とか、「こんな味を再現してみたい」といった記憶の中での味のストックが自然と増えていきます。そうした引き出しが多いほど、味づくりの幅が広がるのはもちろん、同じように“おいしい”と感じる味覚の中でも微妙なニュアンスの違いを表現しやすくなります。

ただ、味覚の感じ方は人それぞれ違いますし、先ほどもお話しした「表現力」とも関わりますが、感覚を“翻訳”して人に伝えられる力こそが、よい開発に繋がるのだと思います。特に仕事を始めたばかりの頃は、そこを意識して磨いていくことがとても大切になると感じます。

── 最後に今後の展望をお聞かせください。

世の中がすごく早いスピードで移り変わっていて、昔では受け入れられなかったようなものが流行るなど、価値観も変わってきました。開発職として、そうした「時代を読んで」おいしいものを作っていきたいというのが一番の想いです。味だけではなく容器との組み合わせも含めて、「こんなの見たことがない!」と驚きを与えられるような商品を生み出すことにこれからも挑戦したいです。

関連記事Recommend

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

やっぱり研究・実験が好き! 化学実験の基本とHPLC操作をおさらいし 研究職にチャレンジしよう(つくば市)

パーソルテンプスタッフ主催 HPLC研修開催レポート

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

-

理系のためのロジカル交渉術

〜理系+αで広げる・広がるキャリアvol.6 信頼関係を築く戦術とテクニック〜

-

理系+マーケティングスキルでキャリアアップ!

〜理系+αで広げる・広がるキャリア vol.5〜

-

運動後の「至高の一杯」を健康的に!スポーツ用品メーカーがノンアルビールを開発

―― 新領域の商品開発に挑む際に大切なこと ミズノ株式会社

-

理系の職種紹介vol.11 化粧品メーカーの研究開発の仕事(日焼け止め編)

株式会社コーセー

-

【理系おすすめ本】入社1年目からコミュ力UP!読めば驚くほど仕事がスムーズに!

入社1年目から役立つ!『理系のための伝わるビジネスコミュニケーション力』(オーム社) 堀越 智、廣川 克也、宮澤 貴士 共著

リケラボ編集部より

何度も交わされるディスカッションを経て、磨き上げられていく味の世界の奥深さ。そこには、並々ならない探求心と豊かな食体験を持つプロフェッショナルな方々の活躍がありました。

また、味を言葉として表現する力が、開発職にとって大切である、というのは非常に大きな学びとなりました。飲料や食品の開発職を希望される方は、手技の正確さや知識の向上と同じくらい、人に伝わる言葉をコツコツと蓄えていくことも心がけてみてください。

取材にご快諾くださいましたキリンビバレッジ株式会社様、貴重なお話をしてくださいました松浦さん、誠にありがとうございました。

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。