科学者・研究者・研究開発者の職種紹介や転職情報など、理系キャリアに関する情報をお届け。

理系研究者が「自分らしくはたらく」ための視点を発達心理学の専門家に聞きました

〜大阪公立大学 国際基幹教育機構 畑野 快 先生〜

「この先、自分のキャリアをどうすればいいのだろう?」—— 研究に没頭する日々の中で、ふとそんな思いがよぎったことはありませんか?理系研究職は専門性が高いからこそ、キャリアの選択肢が限られているように感じる人も少なくありません。また、はたらき始めたものの、本当にこの選択で合っていたのだろうか?とモヤモヤしている人も多いかもしれませんね。アカデミアの研究職以外のキャリアを選択した場合、ご自身の専門分野とは異なる仕事に就くケースが多いこともその一因でしょう。

本記事では、アイデンティティ研究の観点から理系研究職のキャリアと「自分らしさ」の関係について、大阪公立大学の畑野快准教授に、ご自身の経験を交えながらひも解いていただきました。あなたらしいキャリアを歩むために、一緒に考えてみませんか。

ロールモデルの不在や社会情勢が招くアイデンティティの混乱

── 先生の研究されている「アイデンティティ」とは、どのようなものでしょうか?

アイデンティティはよく「自分らしさ」という言葉で表現されます。しかし、そもそも自分らしさとは自分一人だけでは生まれません。そのままの自分を認めてくれる他者や環境があって、初めて自分らしさという概念が生まれてくるのです。

「水と油」という表現を例に挙げると、油という存在があるからこそ水の性質が意識され、二つの差異が際立ちます。そして、アイデンティにまつわる問題は主観(私)と客観(周囲の人)との感覚の違いから生まれます。どれだけ「これが自分らしさだ」と強く思っていても、周りから「それはあなたらしくない」と言われたら、アイデンティティは揺らぎ、問題となるのです。

── アイデンティティが揺らいでしまう、具体的な要因について教えてください。

私が研究対象にしている青年期*でいうと、アイデンティティの問題は近代以降に生まれました。それ以前は職業と生き方がほぼ一致していて、例えば靴屋の息子はおおむね靴屋になるという世襲制の社会でしたから、「自由に生き方を選択する」ことはとても難しいことでした。

今は自分で生き方を選択できます。これは良いことかもしれませんが、逆に、生き方を探すところから始めないといけません。高度成長期には熾烈(しれつ)な戦いを勝ち抜けばある程度の成功を見込める成功モデルがありましたが、現代では通用しなくなりました。こういう風に生きればうまくいく、社会的に成功するというロールモデルが見えにくくなり、社会のダイナミックな変化による難しさも加わりました。これらの点から、現代はアイデンティティがより揺らぎやすい環境であるといえます。職業や生き方が選択でき、個性が尊重された社会である半面、生きる難しさが生まれてしまったのです。

*人生を8段階に分けた発達段階理論の提唱者・エリクソンによると11歳から20歳あたりまでを指す。畑野先生は12歳から26歳前後を青年期として研究対象にされています。

── なぜ青年期を研究対象とされたのでしょうか?

従来、青年期は学校から社会への移行期であり、青年が社会に出ていくために、主体的に人生を選択・決定し、アイデンティティが明確になる時期とされてきました。しかしながら、自分の周りにはなんとなく就職している人も多く、「この仮説は現在の日本社会においても当てはまるのか?」という疑問を強く持ちました。この問いを確認したいと思ったのがそのきっかけです。

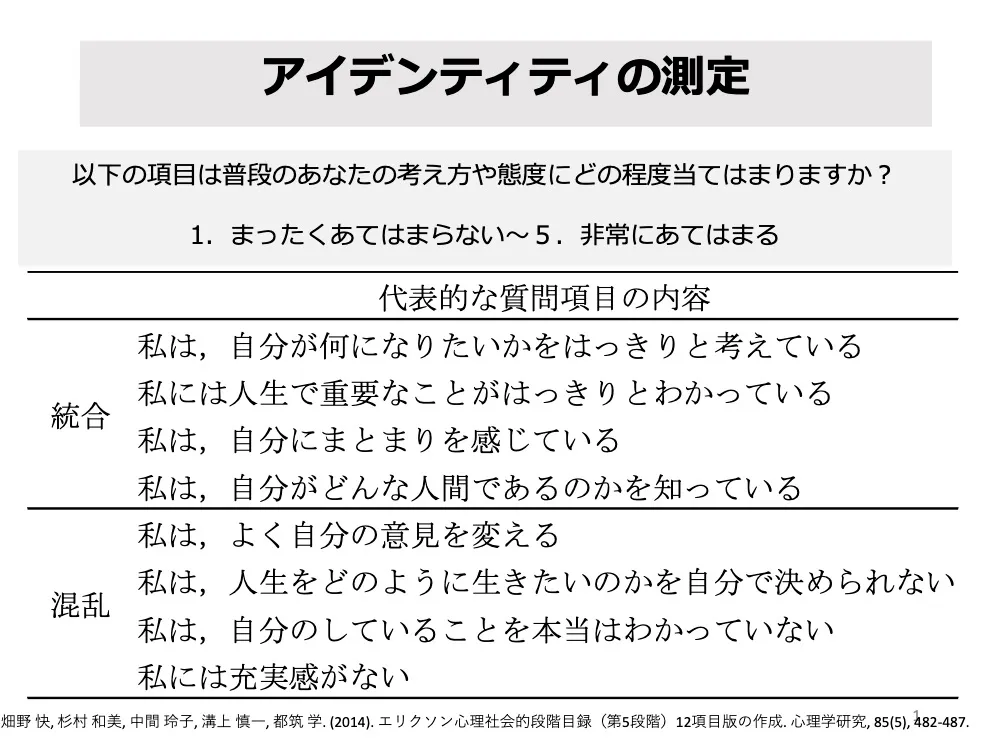

アイデンティティについて、自分が何になりたいか、自分らしさを明確に分かっている状態を「統合の感覚」といいます。逆に、意見が変わりやすい状況や、人生の方向性を決められない状態は「混乱の感覚」とされます。100%明確な人はそうそうおらず、誰もが統合と混乱の両方の感覚を同時に持っているのです。

・統合(synthesis or coherence)

明確な自己の一貫性の感覚、自分らしさ

・混乱(confusion)

自己が不明瞭で一貫していない感覚、自分らしくなさ

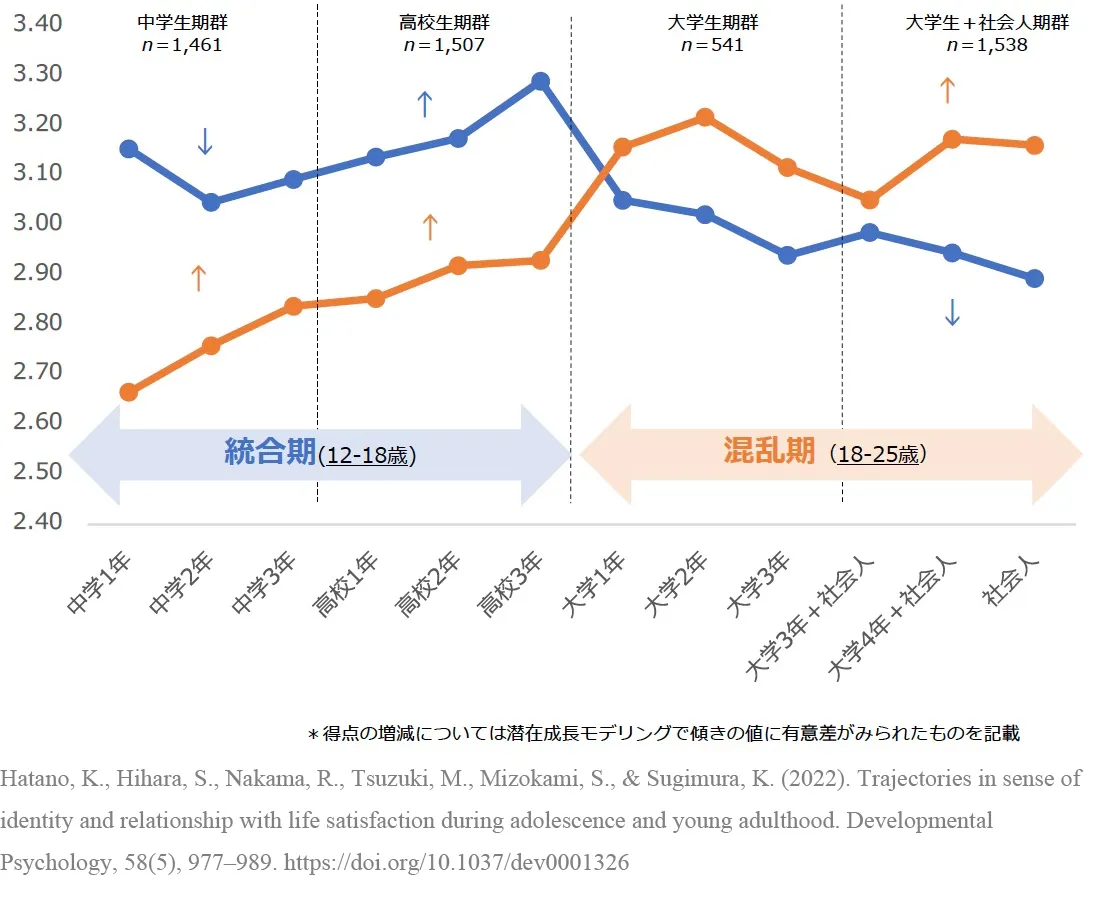

このグラフは、約5000人にアイデンティティについてのアンケート調査を行い、中学生、高校生、大学1〜3年生、そして大学4年生+社会人以降(25歳まで)の4群に分けて統合(青)と混乱(オレンジ)の平均点をプロットした結果です。高校ぐらいまで統合(青線)の方が高く、大学入学後に逆転して、むしろ混乱(オレンジ線)の方が強い傾向が社会人になっても続いています。

青年期のアイデンティティ発達のモデルでは、混乱を経て統合していくプロセスを想定しています。オランダやベルギーの研究ではこのモデルに沿った結果が得られています。しかし日本では逆転していて、今の青年全体を見ると、むしろ卒業して働き始めてからより一層混乱する傾向にあります。

この背景には、高校でも大学でも自分の人生を真剣に考えることなく就職活動を迎える青年が多いことが関連していると思います。大学院に進む人は、その分さらに遅れて混乱期を迎えるでしょう。

── アイデンティティの混乱はどのような状況を招きますか。

アイデンティティが一貫せず、「自分らしくない」と感じる状況が続くと気分が落ち込み、抑うつ、不安といった心理的な問題が生じやすくなります。また、海外の研究では、ドラッグの使用やアルコールへの依存と関わることも報告されています。後ほど述べますが、アイデンティティが混乱していると感じたら、なるべく早めにサポートを求めましょう。

自分の価値観をじっくり掘り下げたキャリア選択を

── 特に理系研究者に見られるキャリア選択の傾向はありますか?

理系と文系の傾向の違いを考えてみました。文系の研究者は、研究内容にピッタリと一致する仕事が少ないため、自分の適性と仕事内容を深く考えざるを得ないのではないでしょうか。

一方で、理系の人はそこまで自分に向き合わなくても、求められるスキルで就職を決めやすい。だからこそ、就職した後に「本当にやりたい仕事だったのか」と違和感を覚える傾向があるかもしれません。

自分が本当にやりたいことと働くことの関係を深く考えないと、同じ研究内容の仕事に就きたい、大学に残って研究者になりたい、という職業選択レベルで止まってしまうのです。

自分のありたい姿と社会からの評価がマッチした状況でアイデンティティが統合されます。自分の価値観や、社会にどう評価されたいのかまで深く掘り下げた上でのキャリア選択が必要です。

── 若手研究者が抱えるキャリアの問題、とくにアカデミア*での雇用不安について教えてください。

*大学や公的研究機関などの学術界、およびそこで働く研究職

博士課程に進学した多くの方が希望するアカデミアの道は、ポスト(雇用機会)の数も少なく、論文の質と量で戦って獲得しなければなりません。本来は安定志向なのに、アカデミアで研究者になる道しか知らないから目指してしまう、という方も中にはいるでしょう。

研究者が抱えるキャリアの問題には、環境の閉鎖性も関わっていると思います。研究室という密室に何年もいると、環境、人、考え方が非常に閉鎖的になってしまうので、世界を広げてあげるしくみ作りが必要です。アカデミアを目指す方に対しても多様な就職情報を提供するなど、周りのサポートが重要だと考えています。

研究に対しても同じことが言えます。主観で見ていた研究を社会の視点から改めて見てみると、新しい応用の可能性に気づくこともあるでしょう。自分一人では新しい視点に気づけませんから、応用の可能性まで含めてサポートする体制が大学に求められているのかもしれません。

特にアイデンティティの混乱が強くなった場合は、慎重なサポートが必要です。相談する場所を設けたり、教員から学生をカウンセラーやキャリアコンサルタントにつなぐことも大事でしょう。その場合、オンラインよりリアルな場が望ましいと思います。

研究で得たスキルの活用先を広げよう

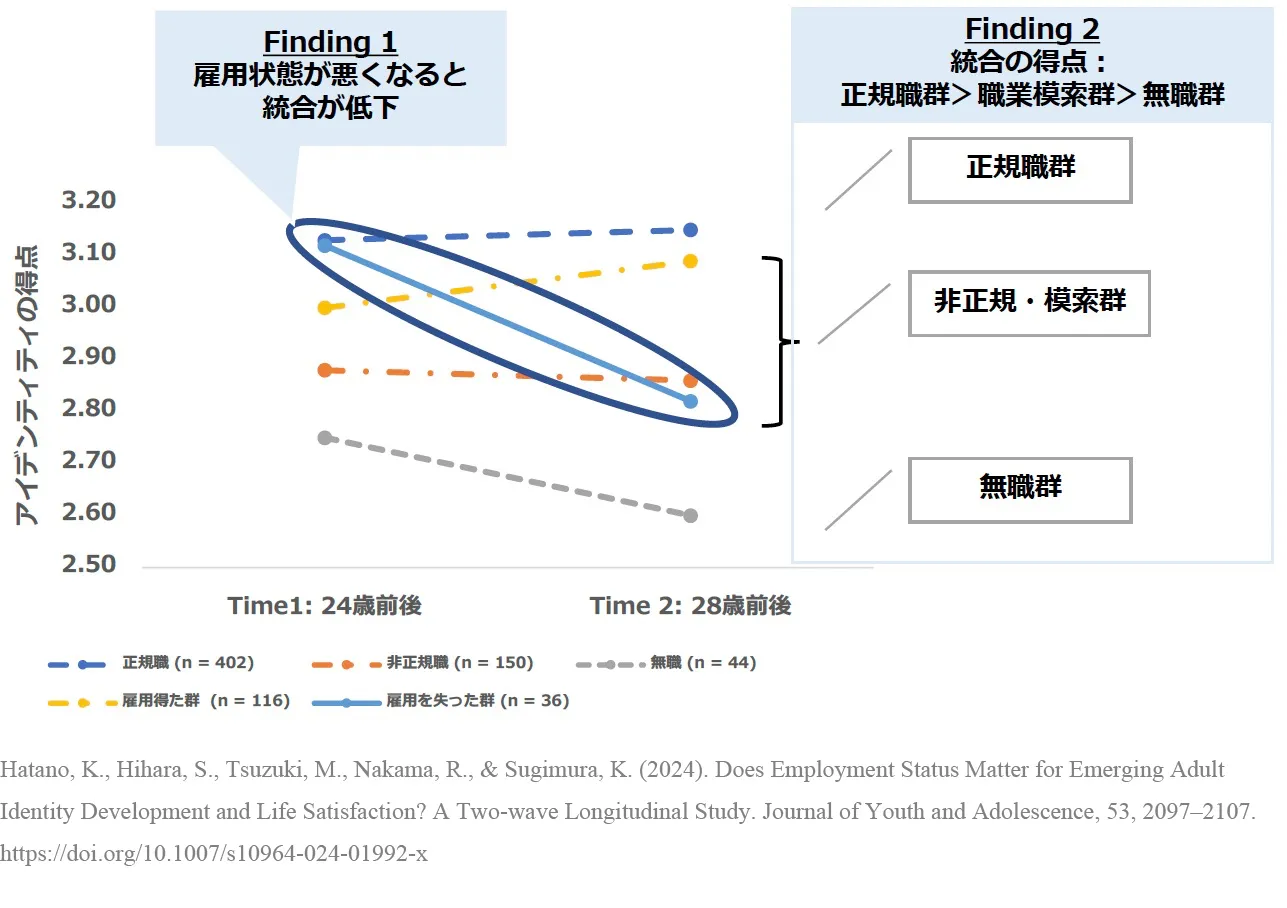

── 不安定な雇用はアイデンティティにどのような影響を及ぼしますか?

アイデンティティにおいて、時間的な連続性は非常に大切です。過去の自分と今の自分は同じであって、その自分がおそらく将来に渡って続くという条件での「同一性」です。そのため、社会に出るなどの将来が見えなくなるタイミングで揺らぎます。同じ理由で、コロナ禍などの社会情勢がアイデンティティ形成に与える影響は本当に大きいのです。

研究データから見ると、雇用が安定している人の方がアイデンティティは明確です。自分の将来を考えるときに、雇用が安定している方が安心して先が見通せ、アイデンティティもクリアになるからだと考えられます。人生に安定を求める方にとって、不安定な非常勤や有期雇用を選ばざるを得ないアカデミアの道は矛盾をはらみますし、価値観と相容れないのでさらに自分を苦しめてしまいます。

現在は、医薬品や化学、学術サービスといった業種で、博士人材の活躍に期待する企業が増えてきました。国としても、産業界で活躍できる博士人材を増やす方向に動いています。これまでの「博士取得=アカデミアでの研究職」だった就職観を、民間企業などで活躍する方向にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

── 民間企業を就職先の候補として考えてみようと一歩を踏み出すとき、どのようなことから始めたらよいでしょう。

研究で培った能力を民間企業で活かすキャリアを考えるなら、社会とつながる機会を作っていくことが大切だと思います。民間企業への就職は、人との関係性を構築していくコミュニケーションが重要です。ストイックに研究を突き詰めてきた人ほど難しいと感じられるでしょう。いろいろな立場の人と、研究内容や技術の活用方法について話すところから始めてみると良いと思います。

学生の専門性、個別性を高めることに重点を置いてきた大学院教育も、社会の時流に合わせて変化が求められています。社会との関係や位置づけを俯瞰して見られる機会を学生に提供していくべきです。この点で先行するイギリスでは「トランスファラブルスキル」という、自分の学んだことを別のところで活用するためのスキルを大学院で学びます。日本の大学院でもこのような教育を積極的に取り入れていく必要があります。

企業の研究職は専門性が活かせる魅力的な道ですが、一方で採用枠が限られており、希望通りに就ける方は多くありません。そのため、やむを得ず別職種に就いたり、早期離職に至るケースも少なくないのが現状です。

しかし、希望の職に就けなかったからといって、キャリアが終わるわけではありません。別の分野での経験が新たな可能性を開くこともありますし、研究への思いを持ち続けていれば、再挑戦のチャンスは必ずあります。研究職以外にも、専門性を活かせる道は多様に存在しています。

理想のキャリアにたどり着く道は一つではありません。今の一歩が、未来の選択肢を広げてくれます。

サポートをうまく活用して、充実した研究生活を

「大学生のとき、社会で求められる人間になるにはどうしたらいいんだろう、と立ち止まってしまいました。たまたま読んだ本にアイデンティティの混乱とあって『まさに自分のことだ!』とアイデンティティ研究を始めるきっかけとなりました」

撮影:リケラボ編集部

── 先生から若手研究者に伝えたいメッセージをお願いします。

私がこの研究を始めたきっかけは、まさに自分の体験そのままなのです。自立性も主体性も全くない高校生活を送っていて、周りが大学に行くのが当たり前だったから、自分も何の疑いもなく進学しました。就職の時期になり、改めて考えてみると、社会から求められる力と、自分の強みを一致させる方法が全くわからなくて、まさにアイデンティティが混乱していたのです。

大学院に進んで心理学を専門的に研究して、そこで初めて自信を持てました。自分のキャリアなどの大きな決断をする際には、これまでに培ってきた専門性が強みになり、決断に繋がることを経験しました。やはり専門性は研究者にとって基礎であり主軸です。揺るがない専門性を身につけ、広い視野で活用方法を考えればあなたらしいキャリアにつながりやすくなると思います。

── もしアイデンティティの揺らぎを感じたら、どのように対応すれば良いでしょうか。

アイデンティティの統合には、サポートしてくれる人の存在がプラスに働きます。例えば、研究に行き詰まったときに、問題を理解してくれる人からのフィードバックは状況を改善します。

尊敬している指導教官、他のラボの先生、共同研究者など、「この人の言葉を信用できる、この人に言ってもらえたら安心できる」という知り合いを複数作ることで、困難のリスクを分散することはとても大切です。1人に対して全部求めるのは難しいし、相手にとっても重荷になりかねないので、研究、趣味など内容ごとに話せる人や場所を作っておくと良いですね。

最後に、あなたが抱えている問題は100%あなたに起因する問題ではない、ということも知っておいてください。社会情勢によって困難が生じている部分もありますし、大学教育のあり方を再考する時期にも来ています。

どうか考えすぎないで、あなたが社会にできることは必ず見つかる、悩んだら助けを求めよう、この二つを心に留めて、充実した研究生活を送ってほしいなと思います。

畑野 快(はたの かい)准教授

大阪公立大学 国際基幹教育機構 高度人材育成推進センター

現代システム科学研究科 認知行動科学分野

博士(教育学)。研究領域は青年心理学、主な研究テーマは生涯発達におけるアイデンティティ発達と心理的健康のダイナミクス。調査に基づいた、青年期・成人期のアイデンティティ発達の軌跡を可視化して、その軌跡と精神的健康がどのように関連し・関連しないのかを実証的に検討している。また、これら基礎研究で得られた知見を大学教育に応用し、(1)大学生の主体的な学習態度の形成と促進、(2)教育の質保証の実現に向けた教学マネジメント体制の構築といったテーマに取り組んでいる。共著に「心のなかはどうなっているの? 高校生の『なぜ』に答える心理学」(福村出版)など多数。日本心理学会 国際賞・奨励賞(2023年)、日本発達心理学会 国際奨励賞(2023年)。

(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)

関連記事Recommend

-

理系の職種紹介vol.10 研究支援ソフトウェア/ソリューション営業の仕事

株式会社レビティジャパン -有機合成博士が強力に推進する研究DX-

-

「博士を活かせ!」キャリア支援の現場担当者に聞く、博士就活の実情とヒント:理学博士KOTORAのキャリア相談室 最終回特別編

-

マイクロ化学チップ発明者 北森武彦先生に聞く、グローバル人材となるために必要な能力とは

< マイクロ流路デバイスセミナー 2/18開催>

-

博士課程後・ポスドク後の進路データ:理学博士KOTORAのキャリア相談室vol.11

-

JREC-IN Portalに新機能!人材エージェントからのスカウトで広がる研究キャリアの選択肢

-

博士課程修了後に困らないためにすべきこと:理学博士KOTORAのキャリア相談室vol.10

-

博士課程中退からの逆転キャリア~安定とは何かを考える:理学博士KOTORAのキャリア相談室vol.7

-

博士・ポスドクから企業への転職:年収は?年齢は?:理学博士KOTORAのキャリア相談室vol.6

-

博士・ポスドクが力を発揮している民間企業での職種とは?:理学博士KOTORAのキャリア相談室vol.5

-

アカデミアから企業への転職を考えている人へ:理学博士KOTORAのキャリア相談室vol.4