科学者・研究者・研究開発者の職種紹介や転職情報など、理系キャリアに関する情報をお届け。

「理系+αで広げる・広がるキャリア」では1回目は英語、2回目はコミュニケーション、3回目は理系リーダーのコミュニケーションを取り上げました。今回は4回目で「問題解決力」についてご説明します。

理系の仕事に欠かせない問題解決スキル

理系の仕事の現場・ものづくりの現場では、課題やトラブルは日常的に発生します。たとえば、製造業では設計段階で想定していなかった材料の強度不足が発覚し、短期間で代替材料の選定と試験を行う必要が生じるといったことがあります。IT業界では、リリース直前に重大なバグが発見され、原因を特定し修正しながら納期を守るための調整が求められることがあります。研究職では、実験データが予測と異なる場合に、仮説を見直し、新たなアプローチを試行する柔軟性が不可欠です。このような場面で活かされるのが「問題解決力」。課題の本質を見極め、原因を特定し、最適な解決策を導き出す力が求められます。

問題解決は、大きく分けて3つのステップから成り立ちます。1つ目は問題の本質をとらえる、2つ目は解決策を立案する、3つ目は解決策を実施・評価することです。既にとりあげた「コミュニケーション」は、この3つ目の解決策を実行する際、関係者の理解を得て、メンバーの協力を得る重要なスキルです。今回は、問題解決の1つ目、2つ目の「問題の本質をとらえる」から「解決策立案」までお話したいと思います。

そもそも「問題解決」とは?

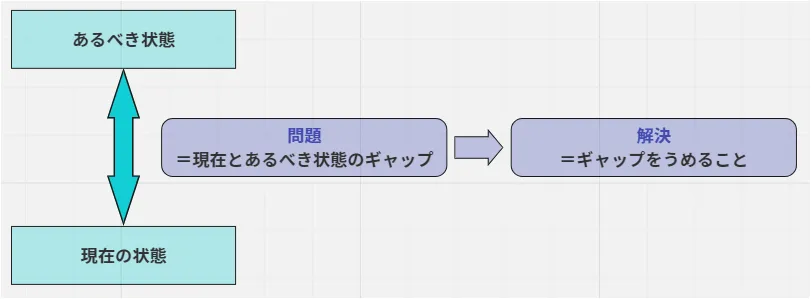

一般的にビジネスシーンでの「問題」とは、以下の図の通り、「現在の状態」と「あるべき状態」のギャップのことを言います。組織や個人があるべき状態(目標)を達成するために、ギャップをうめることが、「問題解決」となります。つまり「問題解決」には、現在の状態、あるべき状態、そのギャップの3つを正確に認識する必要があります。

問題解決の事例

ここからはエンジニアの方の想定ケースを例にあげ、問題解決プロセスに沿ってお話しします。

具体的な想定ケースとして、「現行製品をベースに、新製品は機能を追加しつつ、原価20%低減を行う開発プロジェクト」を任されたとします。

上記から、「現在の状態」は現行製品、「あるべき状態」は現行製品+新機能追加+原価20%低減と分かります。「問題」は現在の状態とあるべき状態のギャップなので、新機能を追加しつつ、納期を守りつつ、原価を20%低減することとなります。

よく本などで紹介される問題解決の事例は、「ABC営業部の売上のうち、B営業部は売上不振に悩んでいる」など、問題や目標を定量的に定義(数値化)することが難しいケースが多いです。理系職の場合、比較的数値化しやすい事例が多いので、重要なことは「解決=どのようにギャップを埋めるか」になるでしょう。

問題解決プロセス

問題は把握できたので、次にそれを分解して、難易度を明確にします。例えば、新機能追加は既に別製品で作成したハードウエアを再利用できる、納期もあくまで新機能追加だけなので問題なし、ただし原価を20%低減させることは難易度が高いとします。

―難易度別に整理―

新機能追加 → 別製品で作成したハードウエアを再利用

納期 → 新機能追加のみなので問題なし

原価20%低減 → 難易度が高そう

原価低減を難易度の高い課題と捉えたら、解決策立案のプロセスに入ります。原価を20%削減する方策を思いつくまま、あげてみましょう。考えられる打ち手が多ければ多いほど、解決の可能性やスピードも高まるので、広い視野で考えることが大事です。例えば、設計部だけではなく、製造部や購買部など異なる部署を巻き込めば、さまざまな方法が考えられます。また人的リソースが足りない場合には、他部門のメンバーに業務を依頼することや、外部設計会社に一部業務を委託するなど、上層部への相談が必要なケースもあるでしょう。

―他部署で可能となる打ち手―

1. (設計)回路簡素化・製造部品削減・部品の見直しなど

2. (製造)製造工数低減・歩留まり改善など

3. (購買)集中購買による購入費削減・購入先見直しなど

ここでさまざまな方策を考えたら、そこからはより好ましい対策に落とし込んでいき、実行するプロセスを踏みます。設計部としては、回路簡素化・部品削減等を実施し、部品の見直しであれば、購買部と協力が必要です。様々な可能性を排除せずに、対策を考えましょう。

私自身の経験ですが、半導体の新製品開発時にまさに上記のような事例がありました。原価を20%低減するため、まずは回路設計の見直しにより、チップ面積削減を検討しましたが、それだけでは20%低減は困難でした。そこで製造・材料の面からも検討をし、材料を低コストなものに置き換える対策を行いました。材料変更は品質部門から大きな懸念が示されましたが、喧々諤々の議論の末、最初の試作は現行材料のまま進め、同時に新材料の試作と信頼性試験も進め、最終出荷品ではコスト削減品をリリースするというところで落ち着きました。設計部門だけでは実現できない解決法に、私自身が目からうろこの経験となり、問題解決を広い視野で行うことの重要性を実感しました。

問題解決で重要なポイント

1.問題を分解しシンプルにする

上記のケースでは、最初のステップで問題を新機能追加・納期・原価20%低減と3つに分解しました。プロジェクトを進める上では、この分解した課題を明文化し、組織内で共有すると思いますが、課題をシンプルにすることで参加者も内容を理解しやすくなります。その後、難易度が高い原価20%低減の課題解決に集中して取り組み、再度、様々な施策に分解します。

分解するための手法はロジックツリーやマンダラートなど様々なフレームワークがWeb上で紹介されていますので、こちらを利用するのも良いでしょう。

2.広い視野で考える

上記のケースのように問題解決においては、想定できるあらゆる対策の方法を考えることが重要です。その際には、ぜひ、自分とは異なるバックグラウンドを持つ方にも相談してみましょう。相談する事で自分の問題を客観的にとらえることができたり、違う視点を持ったりすることができます。問題解決に悩んだ時ほど、人に話しかけて、多様な意見に触れましょう。

3.問題を見誤らない

例えば、設計仕様が変わったのに納期はそのままなど、開発現場では理不尽な事があるかもしれません。その場合、仕様変更しつつ納期を守ることは本当に問題解決なのでしょうか?それよりも、設計仕様が変わったら納期を延ばす交渉を行う、またはプロジェクトの優先順位を見直すことが真の問題解決かもしれません。日々の小さいことから大きいことまで、自分自身で何が問題なのかを見極める癖をつけましょう。

問題解決力を身に付けるには?

日々の仕事に従事する理系読者の皆さまは業務の中でさまざまな問題解決を行っているかと思いますが、更にスキルアップするための行動をまとめます。

1.「なぜ」を考える癖をつける

問題解決において最も重要な能力は、人から「これが問題だから解決するように」と言われることではなく、自ら課題を発見する力です。そのスタートは理系の皆さんが得意であるだろう「なぜ?」から始まります。会社に入り上司から指導され仕事を続けていくと、段々と「なぜ?」を忘れていき、それは当たり前だと思いがちです。そうではなく、会社であれ、上司であれ、人の言うことを鵜呑みにせず、自分で事実関係を確認することが大事です。疑問に思えば、「なぜですか?」と恥ずかしがらずにどんどんと質問しましょう。

日々小さなことでも、「理想と現実とのギャップである問題を明確化し課題解決」するところまでを心がけ、チームや上司に提案ができれば、リーダーやマネージャーへの道に近づくことになります。

2.論理的にコミュニケーションする

コミュニケーションは既に述べた通り、理系職にとっても重要なスキルですが、問題解決の場合、特に論理的にコミュニケーションをとる必要があるでしょう。理系職の場合、論理性・合理性には自信があると思うのですが、それを人に向かって分かるように話すスキルが必要です。こちらも、仕事場での問題解決プロセスの中で、日々同僚の方とコミュニケーションすることで向上するスキルです。解決を自分だけで出来たとしても、検証のためにも、他の方と内容をシェアし、自分のアイデア・仮説が正しいかなど議論しましょう 。

論理的な議論がスムーズにできるようになると、関係者の理解度と納得感が飛躍的に高まり、問題解決のスピード向上が期待できます。

以上、理系エンジニアによくある問題・課題とその解決プロセス等をまとめました。 大きくとらえれば、仕事とは常に問題・課題に向き合い、解決するプロセスです。参考書籍として『組織の現場力を高める問題解決メソッド』(著:問題解決実践研究会)は、組織での問題解決のプロセスを詳しく説明しており、おススメです。皆さん、どうぞ読んでみてください。

関連記事Recommend

-

生物学から金融業界を経て化粧品研究へ。分野を越える選択を続ける “決断の理由”

理系の決断vol.1 株式会社ミルボン 渡邉 紘介さん

-

新時代に求められるリーダーシップとは?自信がない人にこそ読んでほしいリーダーシップ開発法

研究職出身キャリアコンサルタントが解説!

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

やっぱり研究・実験が好き! 化学実験の基本とHPLC操作をおさらいし 研究職にチャレンジしよう(つくば市)

パーソルテンプスタッフ主催 HPLC研修開催レポート

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

-

理系のためのロジカル交渉術

〜理系+αで広げる・広がるキャリアvol.6 信頼関係を築く戦術とテクニック〜

-

理系+マーケティングスキルでキャリアアップ!

〜理系+αで広げる・広がるキャリア vol.5〜

-

運動後の「至高の一杯」を健康的に!スポーツ用品メーカーがノンアルビールを開発

―― 新領域の商品開発に挑む際に大切なこと ミズノ株式会社