科学者・研究者・研究開発者の職種紹介や転職情報など、理系キャリアに関する情報をお届け。

知っているようで意外と知らない“理系の仕事“にフォーカスし、その仕事で活躍している方に詳しい内容を教えてもらう「理系の職種紹介」シリーズ。

第10回目は、『研究開発支援ソフトウェア/ソリューションの営業職』です。

営業職と聞くと、苦手意識を持つ人も少なくないかもしれません。

ですが、理系の知識や技術を駆使して顧客に価値を提供でき、高待遇かつ、はたらく場所や時間の自由度も高い魅力的な仕事が多くあります。

今回は、化学構造式の描画に特化したソフトウェア「ChemDraw(ケムドロー)」をはじめ、実験ノートの電子化や、散在する実験データを統合・分析可能にするプラットフォームなど、総合型研究DXソリューションを提供する米国・レビティ社の日本法人、株式会社レビティジャパンでセールススペシャリストとして活躍する今田泰史さんに、仕事の実際ややりがい、魅力などを伺いました。

今田さんは有機合成化学で博士号を取得し、高度な仮説立てと顧客志向の論理的なアプローチで、数々の研究現場の効率化に貢献しています。

将来目指す姿を自ら設定し、主体的にキャリアを構築しているマインドも、見習いたい点が多くありました。

株式会社レビティジャパン

1999年設立。本社は神奈川県横浜市。バイオ関連機器・試薬、医療機器、体外診断用医薬品の輸入販売とサポートのほか、Signals Research SuiteやChemDrawなどのソフトウェアを顧客にフィットするように組み合わせた総合型ソリューションを提供し、様々な産業における研究開発や医療分野に革新をもたらしている。

■日本サイト: https://revvitysignals.jp

■グローバルサイト: https://revvitysignals.com/

研究開発を効率化する革新的ソリューションを提供

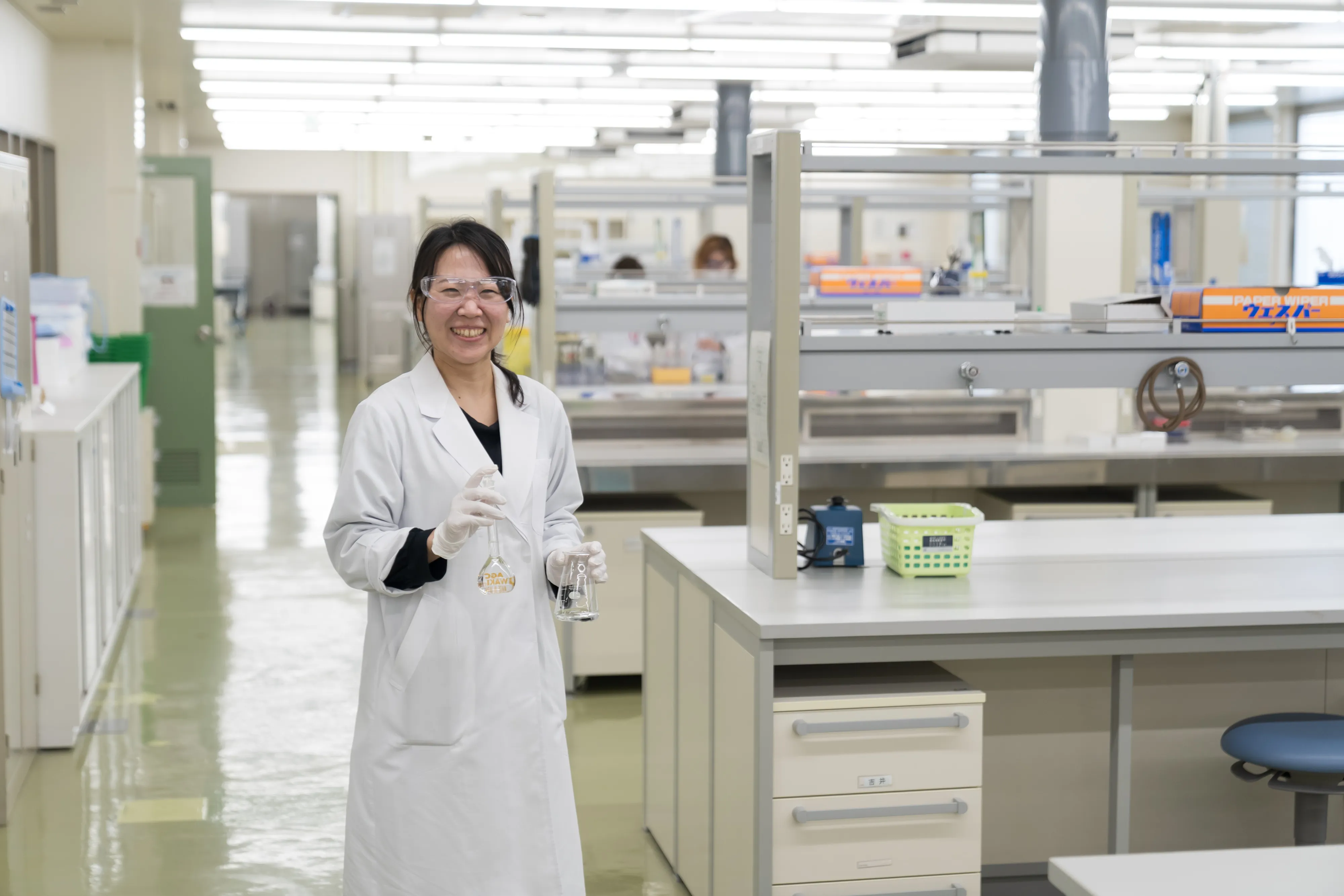

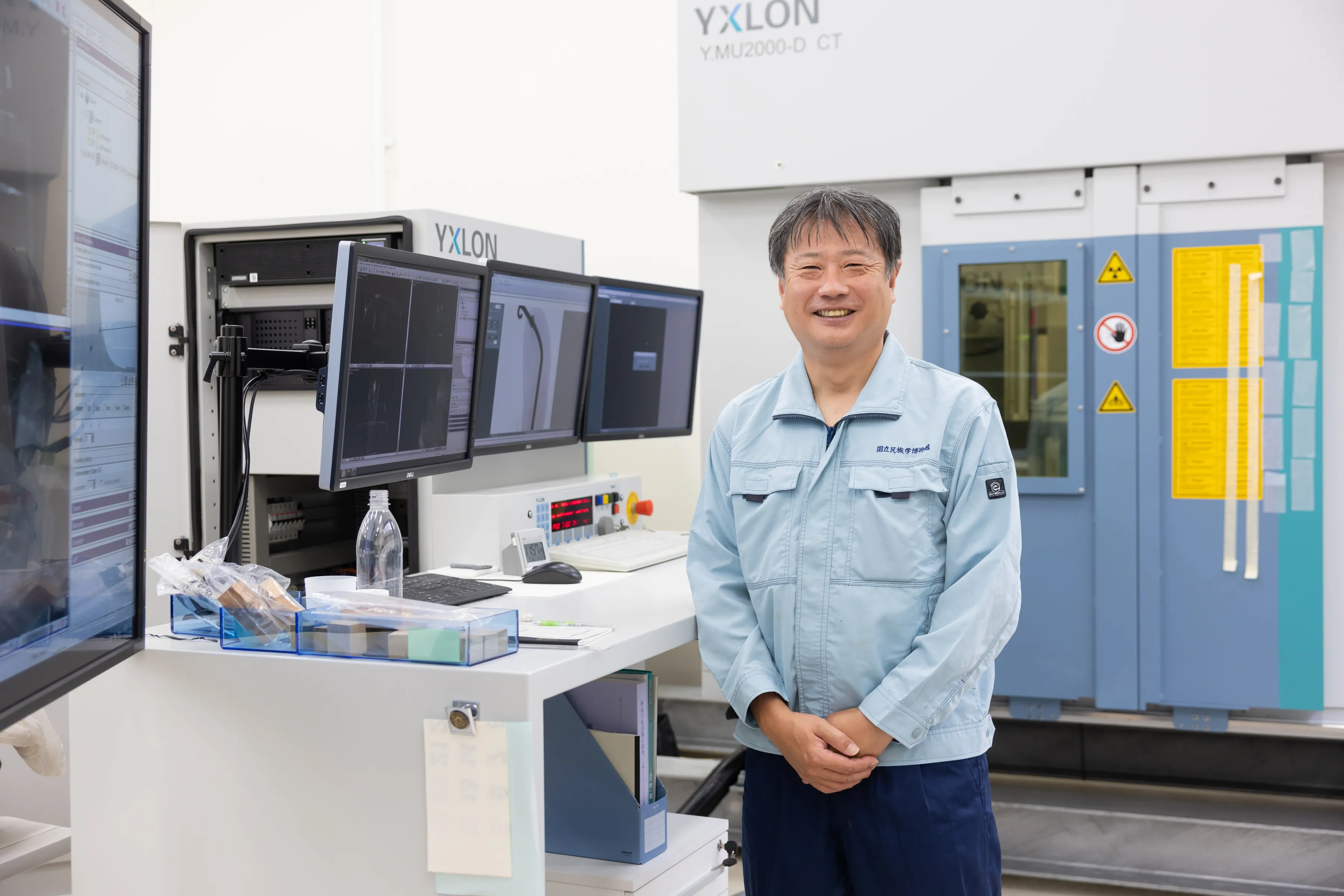

お話を伺ったレビティジャパン シグナルズソフトウェア事業部の今田泰史さん。東京農工大学大学院博士課程を修了後、有機合成化学の知識を活かし、ベンチャー起業や法人営業に従事。2022年、株式会社レビティジャパン入社。(リケラボ編集部撮影)

── 今田さんの現在の仕事について教えてください。

セールススペシャリスト、つまり営業職として働いています。

── どんな製品を扱っているのですか。

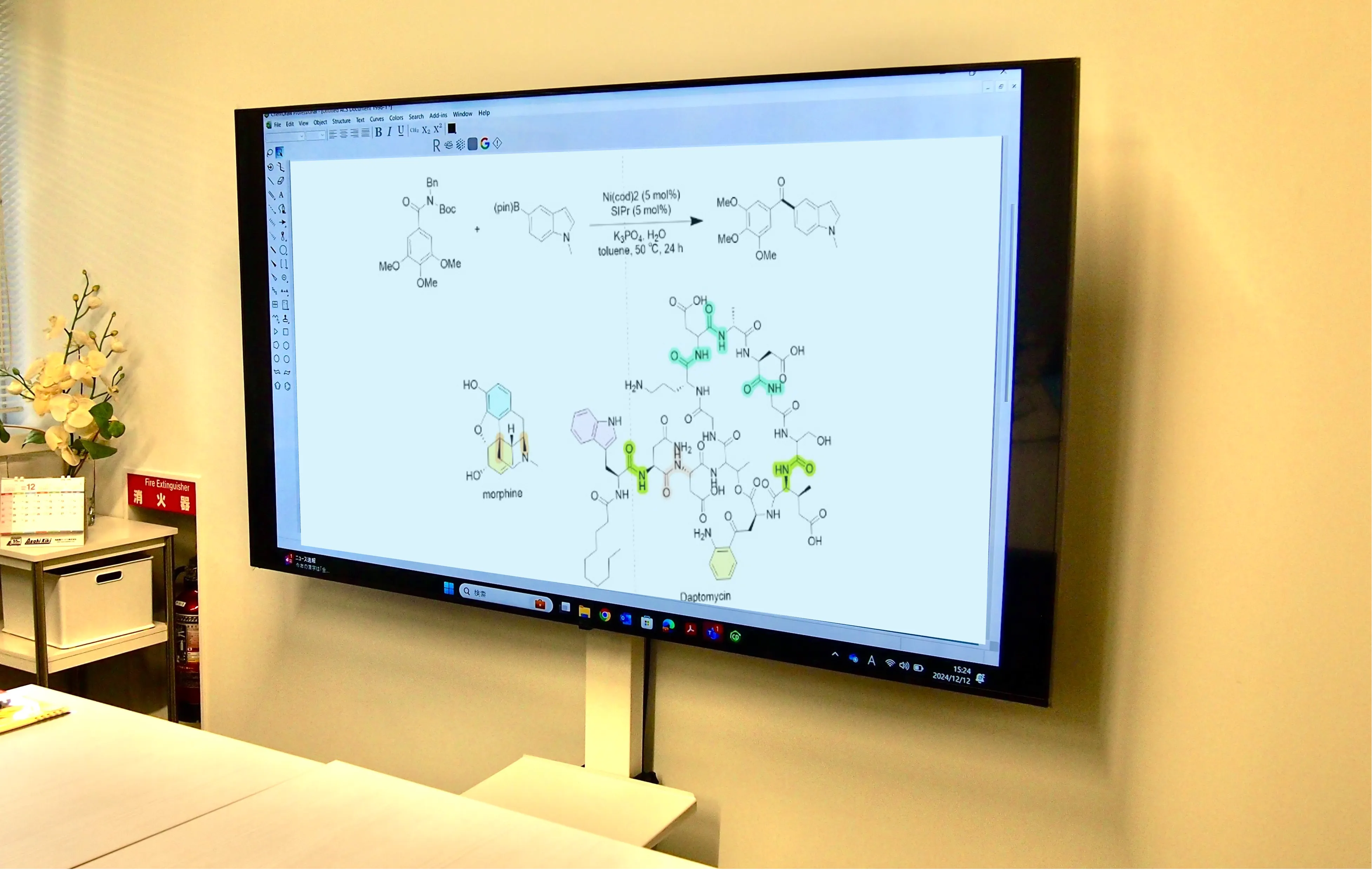

企業や大学の研究開発を支えるソフトウェア/ソリューションです。今年で40周年を迎える化学構造式描画ソフトウェアのChemDraw、クラウド電子実験ノート、研究データ統合プラットフォーム、データ解析ソフトウェアなど複数製品を扱っており、対象顧客は化学・材料、製薬、CRO、食品など研究開発や受託研究開発を行っている企業や、大学・研究機関などです。

── 電子実験ノートとはタブレット端末のようなものに手書きで書くのですか?

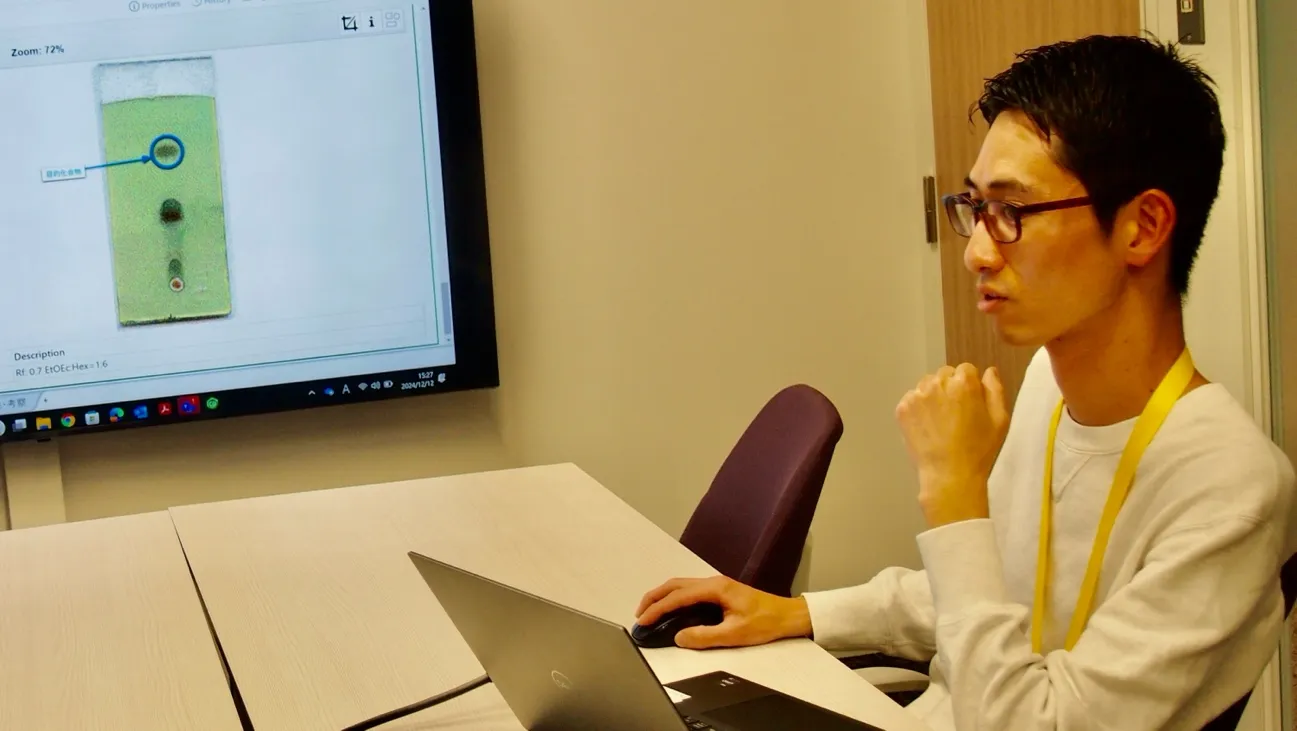

弊社のクラウド電子実験ノート 「Signals Notebook(シグナルズ ノートブック)」 は、ご想像の通りタブレットに手書きすることもできますが(*公式サポート対象としてはPCデバイスのみですが、ブラウザ上で利用するサービスのためタブレットからも利用は可能)、単なる手書きノートのデジタル版というわけではありません。ブラウザ上で動作し、研究開発者に便利な各種記録フォーマットでの入力や分析データの管理、サンプルデータの管理、実験で用いる試薬や機器の管理、検索まで行えるというものです。

特徴の一つは、記入の自由度が高いことですね。様々な分野の実験内容を記録できますし、実験ノートと分析データを関連付けたり、報告書が参照している元データと紐づけることも簡単にできます。 また、繰り返し行う実験はテンプレート化できるので、記載漏れを防げますし、報告書を作成する際も、実験ノートからコピーするだけで済むため、作業の効率が格段に向上します。研究者が記録作業に追われず、本来の研究に集中できるよう設計された製品です。

弊社はオンプレミス電子実験ノートで20年以上の実績、クラウド電子実験ノートで7年の実績を持ちます。

── 実験の時間が増えるのは嬉しいですね!

高度な検索機能を搭載しているので、過去の類似実験や検討条件、配合記録など、探したいものがすぐ見つけられます。例えば、材料分野では作製サンプルの特性値や使用原料からの検索や、分析データの一元管理、関連実験の紐づけも出来るため、検索収集の手間を大幅に削減します。

── ものすごく便利そうです!資料を探すだけで半日使ってしまった…という経験が多々ありますが、そういうことが解消されるのはいいですね!

はい。さらに便利なのは、その膨大な情報を組織内で共有できる点です。別の人が過去に同じような実験をしたはずなのに、記録が見つからないがためにもう一度同じ実験をしたり、誰かがいなくなると過去のノウハウが継承されず、困ってしまうことも。そうした研究現場で起きがちな属人化したノウハウを資産化できるのも電子実験ノートのメリットです。

── 無駄がなくなる!

過去の実験だけでなく、ラボメンバーの進捗をリアルタイムに確認することもできるので、チーム内や他部署とのコミュニケーションもスムーズになります。個々人の経験や知識をデータとして組織全体で活用することで、新たな課題の発見や次のアクションの迅速化にもつながります。

── 研究開発のスピードアップは、激しい競争を勝ち抜くための至上命題です。素晴らしい製品を扱っていらっしゃるのですね!

2023年には、研究データ統合プラットフォーム「Signals Research Suite(シグナルズ リサーチ スイート)」をリリースしました。Signals Notebookに加え、データの処理から散在するデータの統合管理、そして欲しいデータを抽出して様々な角度で分析を可能にする機能も包含したall in oneのプラットフォームです。研究開発現場におけるデータの管理・共有から利活用まで一気通貫でサポートします。

将来のキャリアを見据えて飛び込んだ、新規営業という仕事

── 博士で営業をやろうとする人はなかなかいないです。数字に追われる厳しい仕事というイメージをお持ちの方も多いです。どうして営業職を選んだのですか?

私はもともと有機合成化学が専門で、電気エネルギー反応やクリーンな有用物質生産を通じて環境負荷を減らすような有機合成の反応手法を開発する研究をしていました。大学院在学中には日本学術振興会特別研究員(DC1)に採用され、学位取得後、東京大学のケモインフォマティクスの技術を事業化するべく、ベンチャー企業を創業し、代表取締役CEOとして事業開発を行ったこともあります。その事業は継続が困難な見通しもあり、心機一転して、世界的な学術系出版社で化学データベースのカスタマーコンサルタント業務に従事しました。そこで、契約更新やアップセル(既存顧客の契約金額向上)、クロスセル(既存顧客への他サービス提案)で実績を上げることができましたが、新規開拓もできるようになりたかったので当社に転職しました。

── 新規営業にこだわりをもって転職をされたのはなぜですか?

将来、何らかの事業開発を統括するビジネスディベロップメントのチームを率いるようになることを目指しています。新規営業と既存営業では、求められるスキルセットやアプローチが大きく異なります。新規営業では、ゼロから顧客との関係を築き、課題を深掘りしながら解決策を提案する能力が求められます。新規営業と既存営業の両方を経験しておくことが、顧客との長期的な信頼関係を築くだけでなく、将来的にマネジメント業務を担う際にも役立つと考えました。

新規営業には多様な課題やチャレンジが伴いますが、それらを乗り越える中で自分自身のスキルが磨かれていることを実感しています。こうした経験を積むことで、ピープルマネジメントに必要な視野と能力を養うということも新規営業にトライした理由です。

── たしかにセールスはビジネスの基本。どんなに革新的な製品やサービスも、顧客に適切な提案をして価値を伝えるプロセスを担う営業職がいなければ普及しませんね。

もちろん多くの方が想像するように、数字を担う責任や、案件が立て込んだときのタイムマネジメントなど、タフさが要求されるシーンも少なくありません。ですがそれはどの仕事でも共通することだと思います。客観的に見ても非常に優れた製品を扱っていると自信を持って提案できるのは大きな強みですし、それがやりがいや、精神的な働きやすさにもつながっていると感じています。

── これまでで特に印象に残っている仕事はありますか?

転職で入社して2年目に、300名規模の研究開発者が所属する材料系メーカー様から弊社ソリューションの受注をできたことです。レビディジャパンの営業としての初めての大規模なプロジェクトであり非常に緊張もしましたが、それ以上に「やってみせる」という気持ちで臨みました。

技術営業の同僚と協力し、Signals Notebookの活用法を丁寧に説明し、一定期間の無償トライアルでは、200名以上の研究者に実際に製品を試していただく機会を得ることができました。導入前にこれだけ多くの関係者を巻き込めるプロジェクトというのは、なかなかありません。結果トライアルを通じて製品が高く評価されたことから1年以内の導入が決まり、数千万円規模の売上につながりました。この経験は今でも自分の営業スタイルの基盤になっています。

営業の仕事に確実に生きる、大学時代の研究や論文執筆の経験

◆新規営業のプロセスは研究に似ている

── 新規開拓は、どのようなプロセスから始まりますか?

まずはリード(将来、顧客となり得る見込み顧客)を獲得することからスタートします。アプローチの方法は多岐にわたります。学会や企業向け展示会に参加し、名刺交換をきっかけに商談へ進むケースもあれば、弊社のWebフォームを通じてお問い合わせいただいたお客様とのやり取りから始まる場合もあります。また、研究者の論文に記載された連絡先にコンタクトを取ったり、企業のWebサイトから直接アプローチしたりすることもあります。

── アプローチ先は、研究開発をしている組織すべて、ということですね。様々な研究を知ることで知的好奇心が満たされそうです。どんな姿勢で臨んでいらっしゃいますか?

新規営業は待つのではなく、自ら動いてチャンスをつくる仕事です。ハンターマインドがあるとうまくいきますね。また「押し売り」ではなく、いかにお客様の課題にフィットする解決策を提案できるかが重要です。

── 先ほど、大型案件を決めたお話を伺いましたが、導入を決めるコツはありますか?

重要なのは、お客様のイシュー(課題・困りごと)は何か、を理解することです。お客様が持つ特許や論文の調査、商談中に得た情報をもとに、研究活動の中で何に困っているのか仮説を立て、弊社の製品でどのように解決することができるのか提案を組み立てていきます。そこがカチッとハマったとき導入が決まることが多く、とても気持ちが良い瞬間です。

◆高度研究人材にしかできない営業職がある

── お話を聞いていると、今田さんご自身がサイエンスのバックグラウンドを持って、研究開発現場の状況や困りごとを具体的に想像できることは大きな強みとなっていそうです。

まさにその通りです。当社の製品を扱うのに必ず博士でなければならないということはありませんが、営業社員の多くが理系出身であることは、その証拠になると思います。お客様の研究開発内容を理解し、課題に対するソリューションを提案することにおいて、科学のバックグラウンドを持っていることは非常に有利です。また修士・博士ならば、論文執筆や学会発表など、自分の研究の価値を提案し評価を得る機会は多く、このプロセスはまさに営業そのものです。科研費や特許を申請する際にも、自分の研究の価値を説得力を持って伝える必要がありますよね。それも一種の営業だと考えています。

── そう考えると、研究活動と営業活動は共通する要素がかなり多いということが分かりますね。

── 他にも新規営業成功のポイントはありますか?

提案が論理的で説得力があることですね。導入することでどんな効果が見込めるのか、他社ではどれくらい生産性が向上したのかなど、具体的なデータを盛り込んだ資料を作成します。たとえば、「Signals Notebookを導入した企業の研究者において1日平均1.3時間の短縮効果が得られました」といった具合です。大企業であればあるほど、新しい取り組みに懸念を示す人も増えますので、社内での説得材料となるように、しっかりとしたエビデンスを用意することも研究に似ていますね。

技術営業とセールススペシャリストの違い

── 営業の仕事についてさらに教えてください。社内では他にどのような職種の方と連携しますか?

営業部門のほかに「技術営業」という職種があり、タッグを組んでお客様に製品を提案します。技術営業は、製品に関してより深い知識を持ち、製品をお客様の業務に具体的にどう役立てられるかを詳細に検討します。一方で私たち営業は、提案資料の作成、見積書の準備、契約関連の手続き、そして納品までのプロセス全体を導く役割を担います。

── 営業からスタートして技術営業を目指す方もいるのでしょうか? それとも、両者は全く別のプロフェッショナリズムをもつ職種なのでしょうか?

どちらかと言えば後者が近いと思います。営業から技術営業にキャリアチェンジするケースもありますが、「製品に詳しくなったら技術営業になる」という単純なものではありません。技術営業は製品知識が豊富で、具体的なユースケースや導入方法を提案する専門性を持っています。一方で、営業は、お客様の課題やニーズをヒアリングし、社内の承認プロセス、キーマンは誰かなどを把握して、それに基づいて最適な提案内容の立案、コミュニケーションの設計を行う仕事です。営業のプロフェッショナリズムとは、製品の価値を伝えるだけでなく、お客様が気づいていない課題を引き出し、それに対する解決策を提示することだと考えています。これにより、提案が単なる取引ではなく、双方にとって価値のあるものに変わります。この点で、営業と技術営業は補完し合う関係にあります。言うなれば、技術営業は「製品担当」、営業は「お客様担当」というイメージですね。

理系×英語×営業志望は希少人材。市場価値を上げるキャリア選択とは

◆自由度が高いはたらき方で、成果を上げるほど報酬もアップ

── 働き方についても教えてください。今田さんは現在主にどのような働き方を実践されていますか?

私がレビティジャパンに入社したのはコロナ禍以後ですが、当社シグナルズソフトウェア事業部の営業部門ではそれ以前からリモートワークが基本でした。営業所は東京都内にあり、月1回のチーム会議のときだけ全員が集まりますが、普段は自宅で仕事をしています。お客様との商談はWeb会議の場合とお客様先での場合(外勤)がありますが、外勤頻度は週に1回程度で、自宅から直接伺うことが多いです。都内の自宅で2歳と0歳の子どもを育てているので、リモートワークの柔軟性はとても助かっています。

── リモートの環境で、コミュニケーションに支障はありませんか?

まったくありません。上司や同僚とはMicrosoft Teamsの営業チーム専用チャンネルを活用し、気軽に質問や意見交換ができます。毎週の定例会議も月に一度はオフィス開催ですが、それ以外はリモートで行っています。

一方で、新規営業担当として、初めてのお客様とは一度は直接お会いするよう心がけています。フェイストゥフェイスで話す方が信頼関係を築きやすく、課題も深く伺えます。その後のフォローアップはリモートを併用することで効率的に進めています。

── 仕事の評価はどのようにされますか?

外資系企業らしく、基本的にはシンプルに売上で評価されます。年間目標金額に基づいて四半期ごとにノルマが設定され、その達成率で評価が決まります。報酬はベース給に加えてインセンティブが上乗せされる仕組みです。成果が出れば報酬が上がり、逆なら下がるという明確な評価体制です。社員間でノルマの内容は共有されないため、他と比較することなく、各自が自分の目標に集中できます。

── 待遇面についてはいかがですか。

成果を出すほど反映され、かなり満足のいく水準だと思います。

◆若手理系人へのメッセージ

── 最後に、アカデミア研究か産業界か、進路を検討中の読者へ向けて、メッセージをお願いします。

キャリア選択にあたっては、自分の強みやオリジナリティを活かせる方向に進むことを最優先に考えるべきだと思います。私自身は、研究者になる道も一度は考えたのですが、自分の価値を最も発揮できる居場所はどこかと広く世の中を見渡し、熟慮したうえで、ビジネスサイドに進もうと決めました。理系出身であること、英語を話せること。ここまではアカデミアの世界にいると珍しくはないですが、さらに「営業志望」という要素が加わると、ビジネス界では希少性が一気に上がり、非常にニーズの高い人材になれることは、知っておいて損はないと思います。

── 研究を辞めることに、迷いはありませんでしたか?

迷いがなかったと言えば嘘になりますが、迷ったというよりは、自分のやりたいことを真剣にゼロから考え直す良い機会だったと感じています。それに現在の仕事は、自分としても思い入れのある研究業界を助け、イノベーションを加速するソリューションを提供するという意義が明確で、全力で打ち込めるものです。そうした仕事が産業界にたくさんあることを知ったことで世界がぐんと広がりました。やりがいのある仕事に出会い、プロアクティブに取り組む。その積み重ねが経験やスキルを磨き、さらにキャリアの選択肢を広げてくれます。

研究に費やした情熱や時間は、どんな形であれ決して無駄にはなりません。一度、自分のキャリアをゼロベースで考え直す時間を持つことで、新たな可能性が見えてくることもあるはずです。

関連記事Recommend

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

-

理系の職種紹介vol.12 飲料メーカーでの開発の仕事

キリンビバレッジ株式会社 味の決め手は“語彙力” 飲料開発職に必要な資質とは?

-

理系の職種紹介vol.11 化粧品メーカーの研究開発の仕事(日焼け止め編)

株式会社コーセー

-

理系の職種紹介vol.9 家電の生産技術の仕事

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

-

理系の職種紹介vol.8 化学メーカーにおける素材開発の仕事

DIC株式会社

-

理系の職種紹介vol.7 食品メーカーにおける製品開発の仕事

日清食品グループ グローバルイノベーション研究センター

-

理系人材が活躍!貴重な文化財を守る「保存科学」とは?

国立民族学博物館・日髙教授の仕事に迫る。 -

科学の眼差しで描くイラストレーション

「サイエンスイラストレーター」の仕事拝見〜北海道大学CoSTEP 大内田美沙紀先生〜

リケラボ編集部より

今田さんがインタビュー中で語っておられたように、科学的手法や徹底的なリサーチに基づく論理的思考、そして何よりも課題に対して正面から粘り強く取り組む研究畑出身の人のタフさを歓迎する企業が年々増えています。複雑な課題を解決する製品ほど、専門知識はもとより、冷静な分析と仮説立てを踏まえた顧客ごとのソリューション(価値)を提案する必要があるからです。また海外のR&D部門およびマネジメント層におけるPh.D.ホルダーの比率は高く、そうした国々と仕事をしていくために、日本の産業界においても外資系だけでなく日系企業にも博士が活躍するポジションが年々増えています。

今田さんが提案・販売する製品が今後どのように研究現場の課題を解決し、新たな可能性を切り拓いていくのか。ソリューションの広がりに期待が膨らみますね!

取材にご協力いただいたレビティジャパン様、そして今田泰史さん、貴重なお話をありがとうございました!

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。