科学者・研究者・研究開発者の職種紹介や転職情報など、理系キャリアに関する情報をお届け。

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

知っているようで意外と知らない“理系の仕事”にフォーカスし、その仕事で活躍している方に詳しい内容を教えてもらう「理系の職種紹介」シリーズ。

第13回目は、『医薬品の品質管理職』についてです。

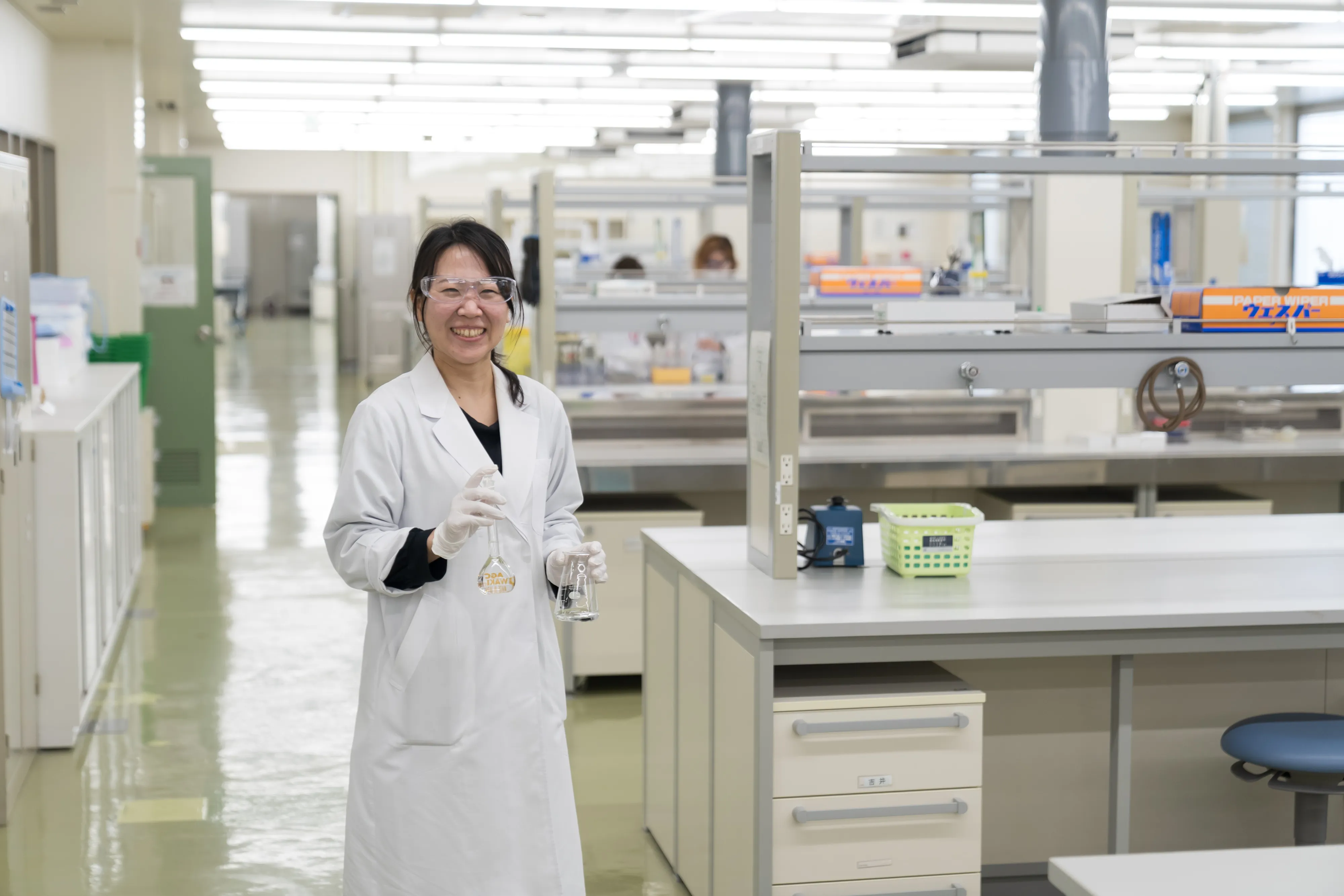

今回訪問したのは、シオノギファーマ株式会社 摂津工場(大阪府摂津市)。

品質管理部門で15年にわたり働く畑中早紀さんに、医薬品の品質管理(QC)という仕事の魅力とやりがいを伺いました。

検査の向こうにあるのは、安心して使える薬を社会に届けるという確かな誇りです。

医薬品の品質管理職とはどんな仕事なのか、気になる方はぜひご覧ください!

シオノギファーマ株式会社

SHIONOGIグループの「Mother Factory」として、塩野義製薬の医療用医薬品および治験薬の製造と、その技術開発やサプライチェーンマネジメントを中心に担う。関連業務のコンサルティング、分析・試験、医薬エンジニアリングなども受託している。

高等専門学校(高専)から医薬品の品質管理の道へ

――畑中さんがシオノギファーマに入社を決めたきっかけは?

地元・福岡県にある高等専門学校(高専)の物質化学工学科に在籍していた4年生のときに、シオノギファーマのインターンシップ*に参加しました。高専で学んだことが十分に活かせる仕事だと具体的なイメージをつかめ、また製薬業界の安定性に魅力を感じて、新卒で2011年に入社しました。九州から大阪へ転居を伴う就職でしたが、学生時代から何度も訪れていた土地だったため、不安はありませんでした。

*当時のインターンシップは塩野義製薬とシオノギ分析センターの合同開催

――どのような業務を担当されてきましたか?

入社当初はシオノギ分析センター*で、医薬品の原料に含まれる水分の測定(乾燥後の重さ測定)や、錠剤の崩壊試験などを担当しました。原料受け入れ時や製品出荷前に製薬会社として必ず実施する業務で、製造・出荷スケジュールに合わせ、高いスピード感が求められる試験です。

入荷遅れなどのトラブル発生時は非常に多忙になりますが、そのような状況でも定められた手順をミスなく行うという基本的なスキルがしっかり身につきました。

*シオノギ分析センター:現シオノギファーマ、2018年に組織改編により統合

――入社してすぐの時期に、品質管理職としての基本的な業務をきちんと身につけられたのですね。

はい、とても充実していました。同業務を約5年間経験した後、第一子の育児休業(約2年間)を経て部署を異動しました。現在は、医薬品の開発段階で製品の保管条件や有効期間を決めるための「安定性試験」の試験検査責任者をしています。この試験は、製品を1年、2年……と長期間保存した後の、成分の変化などについて試験をします。

安定性試験は突発的な業務の割り込みが比較的少なく、スケジュールを立てやすいのが特徴です。そのため、子育てとの相性が良い点もメリットに感じています。

「様々な試験の経験を活かし、現在はマネジメントや全体の管理、スケジュール調整、データの確認などを行っています。トラブル時の原因究明では一人で結論を出さずに、複数人で多角的に判断します」

リケラボ編集部撮影

原料から出荷後まで──医薬品製造における品質管理部門の役割と仕事内容

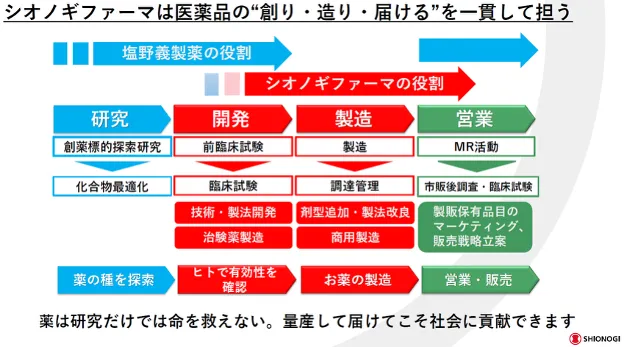

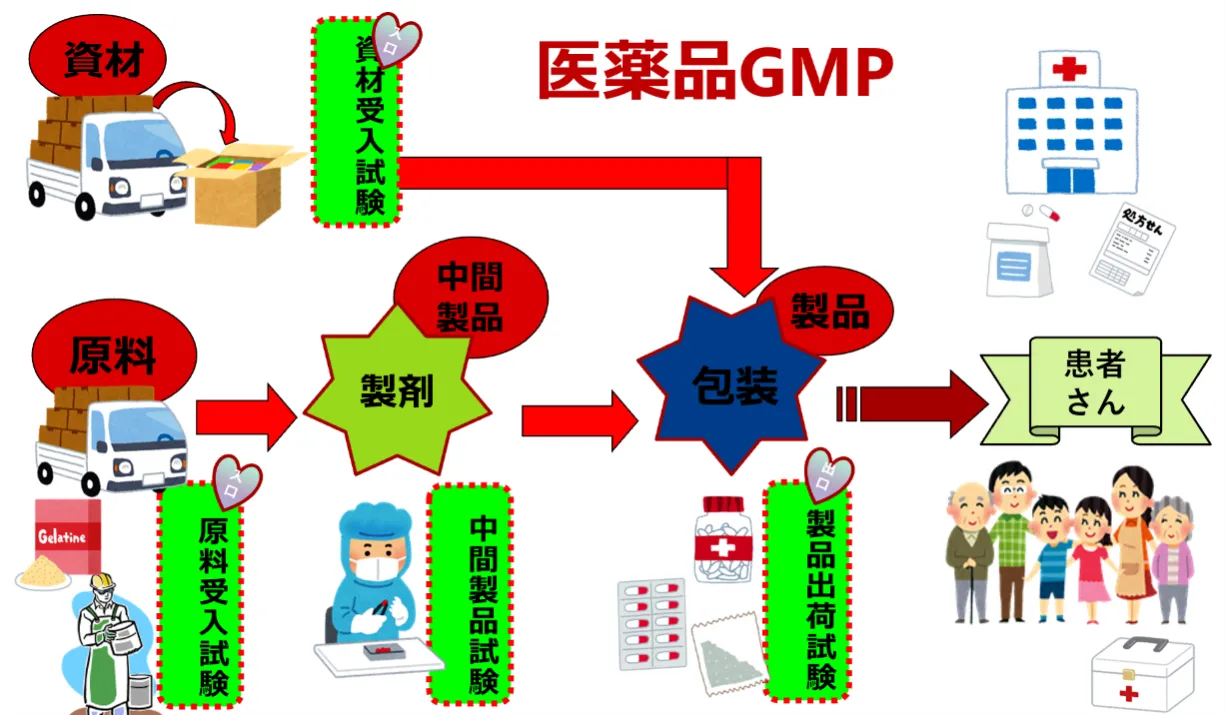

―――医薬品が患者さんに届くまで、品質管理部門はどの段階で関わっているのでしょうか?医薬品の製造・販売工程と、品質管理部門の役割について教えてください。

品質管理部門は、原料の入荷から医薬品の製造、出荷後まで、成分分析や微生物試験、外観検査など、さまざまな品質試験を実施し、医薬品の品質が規格に適合していることを確認しています。実験だけでなく、試験記録の整備や、品質に関する問題が発生した際の原因調査、改善案の検討など、品質を維持向上するための管理全般を担っています。

医薬品の製造・販売の流れ。シオノギファーマは開発から製造・販売までの工程で関わる。品質管理部門は製造の原料入荷から、出荷後の調査・改善検討まで、品質を確保するための管理全般に携わる

画像提供:シオノギファーマ

タップして拡大

医薬品製造の各工程で行う試験には、次のようなものがあります。

①資材・原料の受入れ時(受入試験)

・製薬のための資材や原薬や添加剤などの試験(純度、水分含量、異物、重金属など)

②製造・包装時、および出荷時(中間製品試験、製品出荷試験)

・製品ロットごとの規格試験(含量、異物、pH、微生物限度など)

③安定性モニタリング(販売後も含む)

・製造ロットの長期保存に伴う成分や物性の変化をモニタリングするための安定性試験

④市販後調査/不具合対応

・異物混入やクレーム品の原因調査

・回収対応時のデータ提供・行政報告用分析

品質管理部門が各工程で試験を実施し、合格したもののみが次の工程に進めます。規格外の発生を最小限に抑え、常に規定の品質を満たした製品を患者さんへお届けするために、各工程の門番として厳しくチェックをしています。

安心して飲める薬を届けるために

──医薬品品質管理職の仕事のやりがい

――医薬品の品質管理業務ならではの重要ポイントは?

業務において最も重要なのは標準作業手順書(SOP:Standard Operating Procedure)に従うことです。SOPとは、誰もが同じ作業を行えるように定められた作業の手順が記されたマニュアルのような書類です。実験や試薬の調製などは、SOPに沿った正確な作業が求められます。

――作業の手順を覚えられるか不安に思う方もいらっしゃるのでは?

大丈夫です、覚える必要はありません。むしろ「覚えているから、慣れているから」とSOPを見ないで作業すると、手順を間違えてしまう原因になります。

もし、SOPに書かれている作業内容から外れてしまった場合、全てやり直しになることも。なぜなら、常に一定の条件で試験をするからこそ、試験結果に根拠が生まれるからです。条件が変わると、基準を満たさない製品があってもデータに反映されない恐れがあります。慣れている作業であっても、事前にSOPを確認するくらい慎重に進めた方がよい仕事です。

――SOPから外れてしまうと、患者さんに届けている薬全ての信頼が揺らぐ、というわけですね。具体例を教えてください。

例えば記録をする際はボールペンのみ使う、訂正時には線を引き理由と日付、サインを記入するといったルールがあります。初めは大変だなと感じましたが、今では試験の「正当性」「真正性」「信頼性」を証明するために必要なルールだと納得しました。

後から自由に書き換えられたら、そのデータが真の数値かどうか、またなぜ書き換えたのか、真実は不明になってしまいます。結果として「安心して飲めるだろうか?」と不安を与えかねません。私たち品質管理は、単なる検査担当ではなく、「安心して飲める薬を作る会社」という信頼の守り人だと考えています。

毎日の積み重ねが、社会を支える

──医薬品品質管理職に向いている人

――この仕事を始めて、考え方が大きく変わった点はありますか?

品質管理の仕事では粘り強さが大切です。特にトラブルが起きた際、結果の原因が製品由来なのか、検査の手順に問題があったのかなどを、一つひとつ検証していく必要があるからです。手順を変えたり、人を変えたり、装置や試薬を変えたりしながら、まるで探偵のように原因を突き止めます。意外な結果から新しい発見をするのが研究の実験だとすると、品質管理で行う実験は定められた規格通りかどうか、もし違う場合はどこで外れてしまったのかを追究するものです。この仕事を始めて、こうした検証的実験がいかに大切か、その重要性を実感しています。

学生時代は「ダメならもう一度やり直せばOK」という姿勢で実験をしていましたが、現在は再実験の前に、どちらの結果が正しいのか、なぜそうなったのかを論理的に考えるようになりました。

――ルーチン業務では、定められた実験を手順通りに一つひとつ繰り返すことが大切、とのお話でしたが、ここでも粘り強さが強みになりそうですね。

そうですね、決して手を抜くことなく定められた手順をコツコツとこなすことは品質管理職にとって、非常に重要な姿勢です。そうお伝えすると品質管理はコツコツと単調な仕事に思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、実は、薬の出荷工程を左右するなかなかにダイナミックな仕事です。厳しいスケジュールの中で期限に間に合うよう結果を揃え、スケジュール通り出荷できたときは大きな達成感があります。

――これまでで特に印象に残っている仕事について、教えてください。

新型コロナウイルス感染症治療薬の新薬の開発から出荷までです。新薬の場合、試験法の確立も並行して進める必要があり、また可能な限り早期の上市が求められていたこともあり、イレギュラーな対応の連続でした。けれども、SHIONOGIグループ全体が一日も早く患者さまに薬を届けるのだ、と目標を共有して取り組み、通常10年前後を要する開発期間を、わずか約2年半に短縮して世の中に送り出すことができました。

私たちの試験結果で最終出荷の許可が出るのです。大変な仕事ですが、自分が関わった薬が処方されているのを見たとき、社会に貢献しているのだな、と実感できます。社会的に重要な仕事をしているという自負と誇り。そして、業務を通じてステップアップしている実感があるから、私はこの仕事を15年続けてこられました。

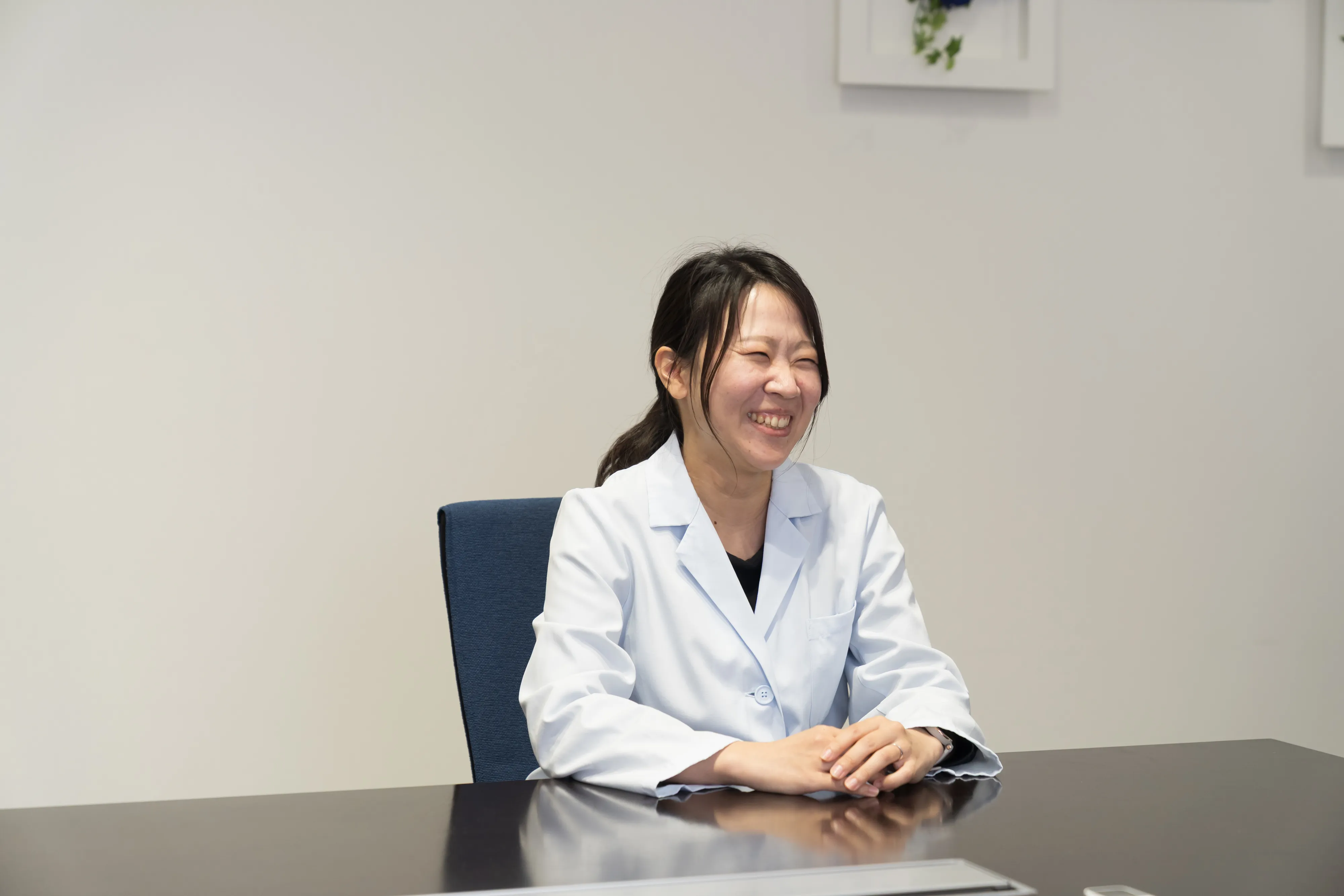

「品質管理を行うには、平常心を保ち一定の手技で安定的に実験を行う必要があります。私自身の精神面を試されているようで、職種として向いているのだろうかと自問したこともあります。それでも、目の前の業務に対し、自分なりのペースで一つひとつ真摯に向き合うことを重ね、適職になっていったのだろうな、と実感しています」

リケラボ編集部撮影

――畑中さんが考える、製薬企業の品質管理職に向いている人とは?

きっちり手順を理解して、手順通りに実施できると同時に、「いつもと違うな」という小さな気づきができる人が向いています。例えば、試薬がいつもよりベタベタしている、といったわずかな変化に気づけば、大きなトラブルになる前に対応できます。

「自分にできるか不安」、でも大丈夫!──医薬品の品質管理を目指す人へ

――これから医薬品の品質管理職に興味のある人に向けて、メッセージをお願いします。

「心配しなくても大丈夫だよ」とお伝えしたいです。入社当初は座学が多く、実践的な作業に入るまでにたくさんの研修があり、もどかしさを感じることもあるかもしれません。焦らなくても少しずつ経験を重ねれば、着実にステップアップでき、評価もついてきます。

教育制度は非常に手厚く、まず先輩の実験を見てもらい、コツを掴んでもらってから少しずつ分析を任せるので安心してください。疑問点はその場ですぐに聞いて解決しておくと、トラブルの回避になります。臆せず質問してほしいと思います。

学生時代に身につけておくとよいことは、専門知識よりも基礎の知識と作業です。普段何気なく使っている分析機器の原理をきちんと理解しておき、メスアップや滴定といった基本的な作業を意識して行えば、入社後とても役立つでしょう。実験の経験が少ない方でも、丁寧に指導するので心配いりません。一緒に働ける日を楽しみにしています。

最後に、人事部門長の松下田幸治さんから、同社の採用と教育の考え方についてもお話を伺いました。

シオノギファーマ株式会社では、四年制大学、高等専門学校、専門学校など幅広いバックグラウンドを持った人材を採用しています。また、実際の分析業務では派遣社員の方も多く活躍されており、学歴・雇用形態を問わず働ける環境を整えています。また、男性社員の育児休業取得率も70%を超えるなど、ライフステージの変化に合わせてワークライフバランスが実現できる会社であり、長く働くことのできる職場です。インターンシップの実施情報など、詳しくはウェブサイトをご覧ください。

関連記事Recommend

-

新時代に求められるリーダーシップとは?自信がない人にこそ読んでほしいリーダーシップ開発法

研究職出身キャリアコンサルタントが解説!

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

やっぱり研究・実験が好き! 化学実験の基本とHPLC操作をおさらいし 研究職にチャレンジしよう(つくば市)

パーソルテンプスタッフ主催 HPLC研修開催レポート

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系のためのロジカル交渉術

〜理系+αで広げる・広がるキャリアvol.6 信頼関係を築く戦術とテクニック〜

-

理系+マーケティングスキルでキャリアアップ!

〜理系+αで広げる・広がるキャリア vol.5〜

-

運動後の「至高の一杯」を健康的に!スポーツ用品メーカーがノンアルビールを開発

―― 新領域の商品開発に挑む際に大切なこと ミズノ株式会社

-

理系の職種紹介vol.12 飲料メーカーでの開発の仕事

キリンビバレッジ株式会社 味の決め手は“語彙力” 飲料開発職に必要な資質とは?

-

理系の職種紹介vol.11 化粧品メーカーの研究開発の仕事(日焼け止め編)

株式会社コーセー

リケラボ編集部より

私たちの健康や生命に大きな影響を及ぼす医薬品は、製造業の中でも特に厳密な品質の管理が要求される製品の一つです。出荷スケジュールに遅延をきたすことなく、スピード感をもちながらも正確な手技で再現性のある実験をするスキルが求められます。品質管理職の方々が日々実施する正確な分析や様々な試験によって品質が確認されていることで初めて、私たちは安心して薬を飲むことができるのです。

新型コロナウイルス感染症治療薬など、世の中に求められる薬をスピーディーに提供するという使命感を持ってお仕事に向き合われている姿勢にもとても感銘を受けました。

薬の品質を守り、安心して飲める薬の門番としてのやりがいを感じながら実験のスキルを磨きたい方は、是非チャレンジしてみてください。

ご協力いただいたシオノギファーマ株式会社様、畑中さん、貴重なお話をありがとうございました。

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。

医薬品業界の研究開発職なら

Chall-edgeにお任せ!

テンプスタッフの求人サイトジョブチェキに移動します。