様々な研究(研究室)の紹介や就職・進学のヒントなど、理系大学生に役立つ情報をお届け。

後悔しない就職をするために大切なこと:理系就活Q&A 第9回

こんにちは。サインキャリアデザイン研究所の篠原です。フリーランスのキャリアコンサルタント(国家資格)として学生向けのキャリア支援を行っており、理系大学を含む複数の大学でキャリア科目・就職支援講師として活動しています。人材業界でも17年間、企業の新卒採用支援や自社の採用業務、新入社員の教育担当などを行っていましたので、採用企業が新入社員に求めているもの、新入社員が会社に求めているもの両方を知っていることを強みとしています。

ある理系大学では長年にわたって、多くの学生の皆さんの就職活動における迷い、悩み、頑張りに触れてきました。また企業の方たちと協力して理系向け就職セミナーや、技術職社員の方たちとの座談会などの運営経験もあります。そうした活動を通じて実感してきたのは、就職活動という場そのものが、学生さんそれぞれの気付きや見直し、成長のステージになり、いかにそこから逃げずに向き合っていくことが大切であるかということです。

このシリーズでは、そんなこれまでの実際の先輩たちの就職活動における成功や失敗の事例も多く取り上げながら、よりリアルに理系の就職活動の進め方をイメージしていただける記事を発信できればと考えています。

今回のお悩みは、こちら。

「いま学生にとっての就職はとても売り手市場になっているという話は耳にしますが、同時にせっかく就職してもすぐに辞める人も増えているという話も耳にします。後悔しない就職のために必要なことは何でしょうか?」

明るい就職環境と同時に上昇する早期離職率

近年、加速する少子化、人口減少化に伴う労働力の不足という点から、新卒の就職環境は非常に学生優位なものになっています。また、同時に加速しているのは、その選考・内定の早期化です。政府は原則として企業の広報活動を3月1日、面接などの選考活動を6月1日に解禁する要請を行なっていますが、インターンシップ(就業体験)の参加者を対象にした「早期選考」などで採用活動を早める企業が増えています。結果として2026年卒学生の3月1日以前の内定率は既に40%に至るという発表もありました(主要就職ナビサイト各社調査結果より)。

そんな明るい就職環境ではありますが、一方で私が注目しているのが、毎年、厚生労働省から発表されている大卒者の就職後3年以内離職率です。

2024年10月に発表された「新規学卒就職者の離職状況」によると、大卒者の就職後3年以内離職率は34.9%となり、過去15年で最高値となりました。

人手不足の時代だからこそ離職後の転職も圧倒的に有利で、次にやりたいことが見つかったら積極的にチャレンジできるという背景があるかもしれません。しかし、新卒の離職原因は決してそうだとはいえないものがあるようです。

新卒の早期離職の理由で最も多いのは、仕事が自分に合わなかったため

平成30年に内閣府調査が発行した「子供・若者白書」では、「初職の離職理由」という少し珍しい調査結果が発表されました。これは初めての就職において、その就職先を離職した際の理由は何だったのかという調査です。

その調査で最も割合が高かったのは、43.4%の「仕事が自分に合わなかったため」でした。そこに23.7%の「人間関係がよくなかったため」、23.4%の「労働時間、休日、休暇の条件がよくなかったため」が続きました(複数回答可)。

また、この調査以降も様々な就職支援機関などが独自調査で早期離職の理由を発表していますが、やはり「仕事が合わない」と「人間関係」が概ね2トップの離職理由となっています。

そこで少し注目したいのは、これらの調査において就職して新たにやりたいことが見つかったからという前向きな離職理由がほとんどないことです。また、会社の事業内容や会社そのものに不満や不安を感じるという理由があまり見当たらないことも注目すべき点ではないかと思います。

早期離職が増えている背景には「退職代行会社」の台頭もあるかもしれません。退職代行会社とはそこに料金を支払えば、自分に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるサービスを行っている会社です。なかなか自分の口からは直接退職意向を伝えにくい会社の雰囲気や人間関係があり、仕方なく依頼ということもあるかと思いますが、単に「気軽に辞められる」という理由だけでこうしたサービスを利用するのであれば、あまりお勧めしないというのが正直なところです。

いま私の周りでは大学での卒業生が就職後に早期離職をしたのち、なかなか次の一歩に踏み出せずにアルバイトを転々としているケースが多くあります。

転職してたった一人で「今日からお世話になります」と途中入社するのは結構勇気がいるものです。私自身、新卒入社して17年勤めた会社で簡単に転職を考えなかったのはそうした気持ちがあったことも理由の一つで、皆さんの気持ちはとてもよく理解できます。

新卒入社は多くのケースで同期もいて、仲間と一緒にイチからいろいろと教わっていける環境が整理されていますが、第二新卒の就活はそうはいかないということも頭の片隅にでも覚えておいてください。結果的に何年もアルバイトを続けてしまうことは、みなさんも希望しておられないでしょう。

早めの転職はいまの時代の当たり前かもしれません。ただ、後悔が先に立つ離職があっての転職という流れはできれば避けたいものです。

早期選考もミスマッチの原因になっている?

近年の学生の就職活動はインターンシップを通じた年内の「早期選考」と、3月の採用活動(採用のための広報活動)解禁からの「本選考」の二段構えの選考になっています。多くの学生が早期選考による早期内定を目指し、早くから業界や就活軸を絞り込む傾向にあります。

そのような動きのなかで起こるのは、当初から自分が知っている情報の範囲のなかだけで絞り込むことで、見落としたまま就職活動を終えてしまう業界や企業が出てくる可能性があることです。もしかしたら、知ることができれば興味が芽生える、自分を活かせるところがあるかもしれないですよね。

個人的には早期選考に臨み、そこで内定を得たら、承諾書を出した後でも納得のいくまで就職活動を続けたらいいと思います。既に内定があるということが一つの自信にもなり、その後の活動もより順調にいったという学生もたくさんいます。もちろんそれによって最初の内定を辞退する場合には、しっかりと礼を尽くして連絡をするようにしましょう。

増えるテクニック収集。就職活動は攻略ゲーム?

就職後に仕事内容が合わないといったミスマッチの背景として、就職後の自分のキャリアを真剣に考えないまま、とにかく就職したい企業への「入口」に立てることを目指しているということもあるのではないでしょうか?

例えばとにかく有名で高待遇な企業に入社できることこそ成功だ!というイメージが先行している人も多く見受けられます。私の周りの学生でも増えているのが、何を話せば企業ウケが良いか、どんな逆質問をすれば意識の高い学生だと思ってもらえるかなどの情報をSNSで調べまくっている姿です。いわゆるテクニック収集に躍起になっているといえますが、気をつけてほしいのは、いまやそのテクニックこそありふれた多数派になっており、皆が同じことを言っている…そんな状況になっているということです。

そして何よりそこで見失っているのは、本来働くうえで大切になるはずの自分自身の本当の考え方や価値観です。ただそこへの内定だけのために自分自身を派手に着飾ってしまう。そして実際に就職できたとしても、そこで冷静になって初めて仕事内容などのリアルを知り、「こんなはずじゃなかった」と後悔する。実態を調べないままイメージ先行で入社する会社を決めてしまうことも、ミスマッチの大きな原因になっていると思います。

考える前に知ることの大切さ

自分の進路、就職先を考えるためには「考える材料」が必要になります。先に触れた早期選考を起因としたミスマッチも早い時期での自分の認識の範囲、すなわち限られた知識のなかで決めているからといえないでしょうか? 近年の各就職ナビ調査による人気企業ランキングの顔ぶれも毎年ほとんど変わらないという傾向があります。それは結局のところ、多くの学生が知っている企業はいまの限られた認識の範囲で思いつく顔ぶれに限られているからではないかと思うのです。

理系学生さんから、「こんなことを知ることができたから有意義な就職活動ができた」と言われた振り返りを皆さんにも共有しますので、是非参考にしてください。

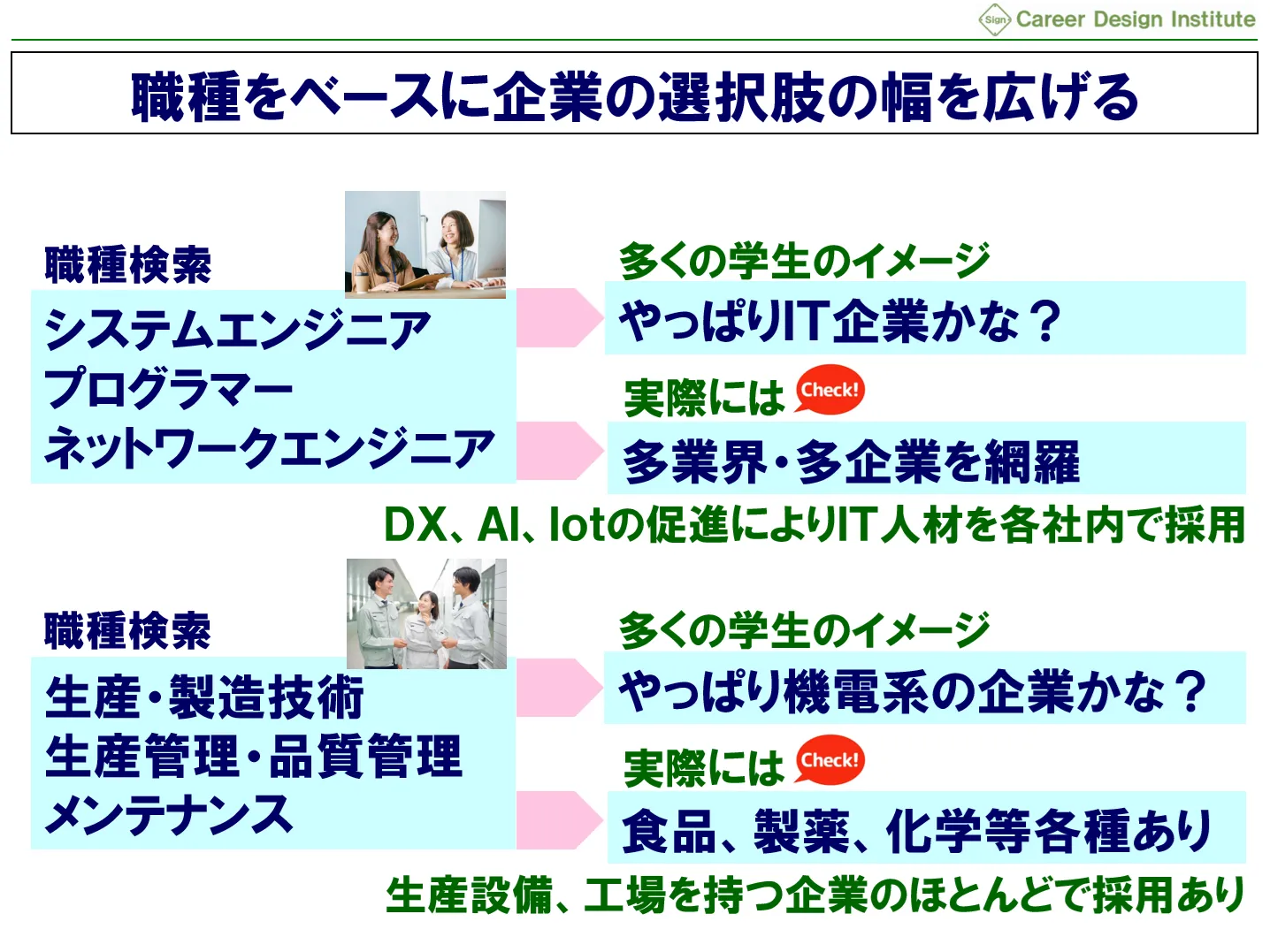

1:就職ナビの「職種検索」で選択肢を広げられたことがよかった。

私は以前、新卒の就職ナビを展開している企業で働いていましたが、そこで製薬会社や化学系メーカーを主に担当していました。その際、採用担当者からよく耳にしていたのは「機電系の学生がなかなか来てくれない」という悩みです。完成品が機械や電気製品でない場合に、安易に対象外だと判断することも多い機電系学生。しかし、メーカーは完成品が何であれ、それを生産するうえで欠かせないのが設備であり、そこには機電系学生の活躍の場がしっかりあるということです。

ほかにも情報系の学生さんは、ある就職ナビで「業界検索」でIT企業を検索すると2,000社ほどでしたが、職種検索でSE・PGを募集している企業を検索すると5,000社を超えました。いまの時代、IT企業以外の多種多様な企業で、自社内でのシステム業務を担うIT人材を募集しています。就職ナビサイトでは、業界ではなく、職種で検索してみるようにしましょう。

2:インターンでは将来的に目指したい職種に就くためのステップを知ることができた。

就職におけるミスマッチの一つに、早期離職の主たる原因でもある仕事内容のギャップがあります。例えば研究職を志望していたのに、実際には開発支援や品質管理業務が中心だった。設計職を志望していたのに、実際には生産設備の生産技術や現場の施工管理が中心だったなど(少なくとも初めはそこからのスタートだったなど)。企業、特に大手企業になるほど、最初から希望する職種に配属されるケースばかりではないことを知っておいてください。

実際の就業体験ができるインターンシップに積極的に参加することで、事前に実際の配属や入社後のステップを知ることができたという声が多くあります。希望職種につくまでのステップがどのようなものか、できるだけ確認するようにしましょう。

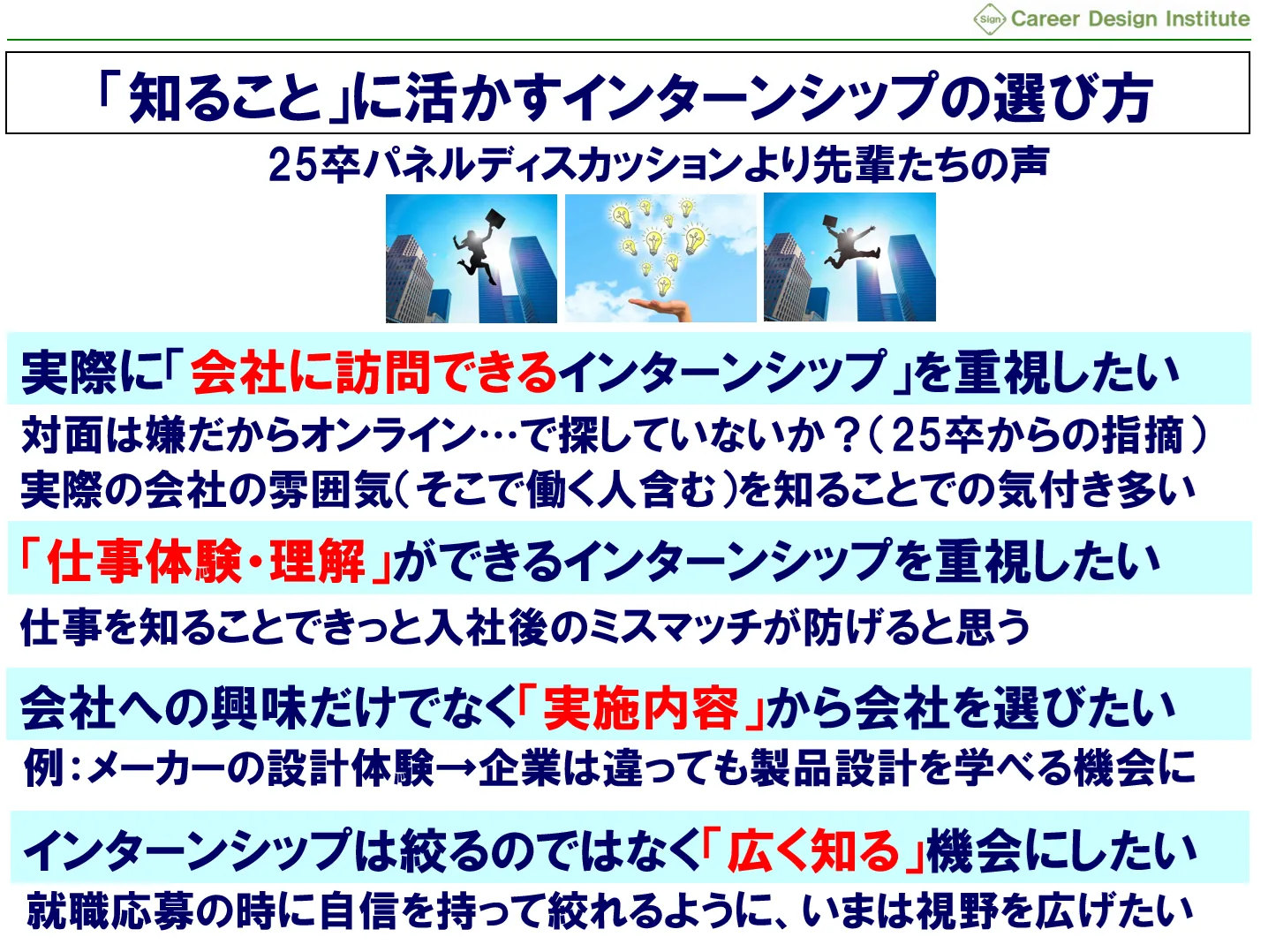

3:インターンシップで実際の仕事内容を知ることができた。

こちらもインターンシップの効果的な活かし方の例ですが、やはり単にオンラインで行うだけの会社説明会のようなものではなく、自ら主体的に就業体験ができるインターンシップに参加したからこその気付き、理解だといえます。そういう意味でも「できるだけラクなプロセスで早期選考にたどり着きたい」という安易な理由で1日型ばかり、あるいはオンライン開催ばかりのインターンシップに参加するスタンスでいいのか?ということは自分自身にも問いかけてみてください。

実際に会社に行って体験するインターンシップでは、そこで働く人や働く環境面などのよりリアルな姿を目にすることができることが大きなメリットです。

4:本気のOB・OG訪問で仕事のリアルを知ることができた。

私は学生から「OB・OG訪問をすると選考に有利でしょうか?」という質問を受けることも多いですが、その時に感じるのは、まるで手段が目的化してしまっているということです。OB・OGに顔を売っておけば何かと得だろうという安易な発想はないでしょうか?OB・OG訪問を有意義に活用した学生から共通して挙がる声は「仕事のリアルを知ることができた」というものです。仕事にはやりがいもあれば、当然厳しさや実際の社員であるからこそ感じたギャップなどもあると思います。それらをしっかり自分から確認して、自分のなかでの仕事のイメージをよりリアルにしていくことこそ、本来のOB・OG訪問の目的です。

インターンシップを最大限に活用しよう

就職活動はいま「早期選考」と「本選考」の二段構えになっていますが、早期選考への入口にもなっているインターンシップを上手く最大限に活用することが就職後のミスマッチを防ぐ情報収集の機会になると思います。それは決して早期選考で早々に就職活動を終えるためでもなく、早期選考の機会をゲットするためのものでもなく、本来の就業体験のためのインターンシップ参加をするということです。

そこで最後にお勧めしたいインターンシップについて整理をしておきたいと思います。せっかくチャンスが広がっている皆さんの就職活動。入社してからも「ここで良かった」と思える就職とキャリアを実現させていきたいですね。

●お勧めしたいインターンシップの着眼点

- オンラインだけではなく実際に会社に足を運べるプログラムに参加する。

職場や社員の雰囲気は実際に自分の「居場所」の有無を感じる大切な要素 - 実際に仕事現場の見学ができるプログラムに参加する。

本社や営業所だけでなく、開発現場・製造現場・施工現場など - 仕事を通じた成功体験ができるプログラムに参加する。

実際の設計実習や課題・成果物の発表など仕事のやりがいを体験する - 5日間、2週間などの本格的な就業体験プログラムに参加する。

より深い仕事・会社理解だけでなく、企業の自分への信頼を勝ち取る場にも

まとめ

以上、後悔しない就職をするために必要な就活の視点をお伝えしてきました。キャリアコンサルタントとして、みなさんには、せっかく初めて入った会社でがっかりした気持ちになっていただきたくありません。そのためにも、会社の知名度やイメージに左右されない就職活動、小手先のテクニックばかりに頼らない就職活動をしていただきたいと思います。入社後のミスマッチを防ぐという観点からも、情報収集をしっかりとして、自分に合った就職先を見つけられることを願っています。

関連記事Recommend

-

就活で最も求められるスキル「リーダーシップ」、正しく理解できていますか?

研究職出身キャリアコンサルタントが解説!

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

-

理系の職種紹介vol.12 飲料メーカーでの開発の仕事

キリンビバレッジ株式会社 味の決め手は“語彙力” 飲料開発職に必要な資質とは?

-

技術面接は万全の準備で挑む!キャリアコンサルタント 堀江貴久子さん

心理学の視点から紐解く、技術面接における研究内容の伝え方

-

理系の職種紹介vol.11 化粧品メーカーの研究開発の仕事(日焼け止め編)

株式会社コーセー

-

【理系学生向け】動画選考・AI面接で知っておくべきポイント キャリアコンサルタント 堀江貴久子さん

心理的視点を取り入れて攻略!

-

理系の職種紹介vol.10 研究支援ソフトウェア/ソリューション営業の仕事

株式会社レビティジャパン -有機合成博士が強力に推進する研究DX-

-

理系の職種紹介vol.9 家電の生産技術の仕事

日立グローバルライフソリューションズ株式会社