様々な研究(研究室)の紹介や就職・進学のヒントなど、理系大学生に役立つ情報をお届け。

こんにちは。サインキャリアデザイン研究所の篠原です。フリーランスのキャリアコンサルタント(国家資格)として学生向けのキャリア支援を行っており、理系大学を含む複数の大学でキャリア科目・就職支援講師として活動しています。人材業界でも17年間、企業の新卒採用支援や自社の採用業務、新入社員の教育担当などを行っていましたので、採用企業が新入社員に求めているもの、新入社員が会社に求めているもの両方を知っていることを強みとしています。

ある理系大学では長年にわたって、多くの学生の皆さんの就職活動における迷い、悩み、頑張りに触れてきました。また企業の方たちと協力して理系向け就職セミナーや、技術職社員の方たちとの座談会などの運営経験もあります。そうした活動を通じて実感してきたのは、就職活動という場そのものが、学生さんそれぞれの気付きや見直し、成長のステージになり、いかにそこから逃げずに向き合っていくことが大切であるかということです。

このシリーズでは、そんなこれまでの実際の先輩たちの就職活動における成功や失敗の事例も多く取り上げながら、よりリアルに理系の就職活動の進め方をイメージしていただける記事を発信できればと考えています。

今回のお悩みは、こちら。

就職活動に向けてインターンシップには参加した方がいいと言われていますが、インターンシップ参加にはどのような意義があるのでしょうか?

採用直結が公認された現在のインターンシップ

インターンシップと就職活動。皆さんはその関係性やインターンシップについて、どのようなイメージを持たれていますか?また、自分自身の就職活動に向けて、これからインターンシップへの参加意向はありますか?今回は、皆さんが今後インターンシップへの参加を検討する中で、参加のきっかけになる情報や、インターンシップの有効な活用方法について触れていきたいと思います。

2025年卒の採用から、企業は政府公認で、インターンシップに参加した学生の情報を採用選考に利用できるようになり(例:インターンシップ参加学生に新卒採用の説明会情報を連絡するなど)、インターンシップと採用が直結するようになりました。公認以前から水面下で行われてきたインターンシップ経由の選考は、通常よりも少し早い時期に採用選考を行う「早期選考」として定着し、今では「早期選考」は就職活動の一つのキーワードになっています(※早期選考に対して、現在も継続している3月1日の新卒募集情報解禁日以降の選考を「本選考」と呼ぶ)。

各就職ナビの調査でも、学生のインターンシップ参加率が軒並み80%を超えているというのも、このような採用直結型のインターンシップが増えてきたことによるものだといえます。

インターンシップ経由の早期選考が生む弊害も

早期選考によって、学生の皆さんにとっては選考の機会が増えると同時に、早い時期に内定を得ることで、安心感を得られるといったメリットがあると思います。

一方で、大学現場で企業の方と話をしているなかでよく耳にするのは「早期選考など早い時期の内定で当社への就職を決めて入社した社員の早期退職率が総じて高い」という声です。逆に少し苦労を重ねながらも本選考の時期に自社への内定を決め入社した社員の方が、定着率が良いという声もあります。

もちろんこれは一部の声ではありますが、似たような声は実際の卒業生からも聞こえてくることがあります。それは「早期選考で内定を決めて早々に就職活動を終えた企業に就職したけど、もっといろいろな企業を知っておけば良かった……」というものです。

そういう意味ではインターンシップを経由した早期選考、早期内定は、就職活動を早く終える目的以外に、皆さんにとってどのように有効に活用していくかを考えていくことが大切だと思います。

インターンシップで多くを「知る機会」にしよう

インターンシップには1Day仕事体験など実施期間が1日である「オープン・カンパニー」と呼ばれるものや、政府が採用直結を公認した就業体験を必須とする5日間以上のものなどいくつかの種類があります。実際にはオープン・カンパニーと呼ばれる1日型のインターンシップも参加者に対する早期選考の案内が行われているケースが多く、そのため早期選考を目当てに、闇雲に1日型のものばかり応募する学生も目立っています。

ただ、今一度、早期に内定をもらって早々と就職活動を終えることが決して価値ではないと伝えておきたいところです。

ぜひ皆さんには、オープン・カンパニーや5日間以上のものなどを上手く絡めながら、これまで知らなかったことをしっかり知る機会にしていっていただきたいと思います。

例えば私の周りのある建築系の学生は、ゼネコンでの設計体験ができるオープン・カンパニー、港湾建設現場を見学できるオープン・カンパニー、建築現場の施工管理体験ができる5日間のインターンシップなど複数参加することで、「しっかり実際の仕事を知ることができました」という振り返りをしていました。この学生は、最近大学内でも実施が増えてきた企業参加型のオープン・カンパニーイベントにも積極的に参加していました。そこではディベロッパー企業で実際に進行中の都市開発担当者の話を直接聞くことができて興味深かったと言っていました。

理系の皆さんの場合、特に大切なことは、「やりたいと思っている仕事が本当にできるのか?」「やりたいと思っている仕事に就くためにはどんなステップが必要なのか?」などを知ることではないでしょうか?卒業生と話をしていてよく出てくるのは「○○ができると思って入社したら、最初は別の仕事からスタートだった」という話です。例えば設計職だと思ったら最初は施工管理だった、開発職だと思ったら最初は品質管理への配属だったなどという具合です。中には今でも最初のイメージになかった配属での仕事を続けているという話もあります。

それらは決して企業側に嘘をつかれたというのではなく、そういう配属のステップを経て、能力次第で本来の希望職種に配属されるというそれぞれの企業の事実をご本人が十分に確認していなかったからです。最近、退職代行会社などがクローズアップされて話題になっている新卒社員の早期退職の原因も、多くが「思っていた仕事と違った」という仕事内容に対する不満だったりします。そういう意味でも、個人的にはインターンシップで一番に知ってもらいたいのは実際の仕事内容です。

もちろんインターンシップでは仕事内容だけでなく、企業や業界のことを知っていくことも大切です。同じ業界でも複数社参加することで業界全体のトレンドを知ることができると同時に、各社の他社との差別化のポイントなども理解が進むと思います。人口減少化といわれるこれからの社会においても強いといえる企業や業界に出会っていくことも、インターンシップで目指せることの一つです。自分自身がインターンシップを通じて企業を「見る目」を磨くことができれば、本選考時期にも企業を選択する上での強い自信になりますよね。

インターンシップは多くの「気づきの機会」になる

私の周りではインターンシップの参加をきっかけに、大学でのゼミを選んだという学生も多くいます。例えば酒造メーカーへのインターンシップ参加をきっかけに酵母の研究を行うゼミを選択した学生、VR開発を行う企業へのインターンシップ参加をきっかけに画像処理の研究を行うゼミを選択した学生など。このようにインターンシップを就職活動のスタートと捉えるのではなく、自分の興味や関心事に気づく機会とし、上手く今後の大学生活に取り込んでいくことも大切な価値だと思います。

気づきという点では、自分が大学で専攻していることが目標としている仕事に活かせるのか?活かせるのであれば何が活かせるのか?逆にこのままでは活かせないと思うのであればここから何に力を入れていけばいいのか?そのようないまの自分の“立ち位置”にも気づくことのできる機会になると思います。

他にも、インターンシップでは他大学の学生、企業の方など様々な「人」と関わり、向き合っていくことになります。そのような機会を通じて、自分自身のコミュニケーション能力や、初対面の人との関わり力などにも気づく機会になると思います。早く気づいておけば、本選考時期に向けて十分に見直したり、力をつけたりする時間はありますものね。

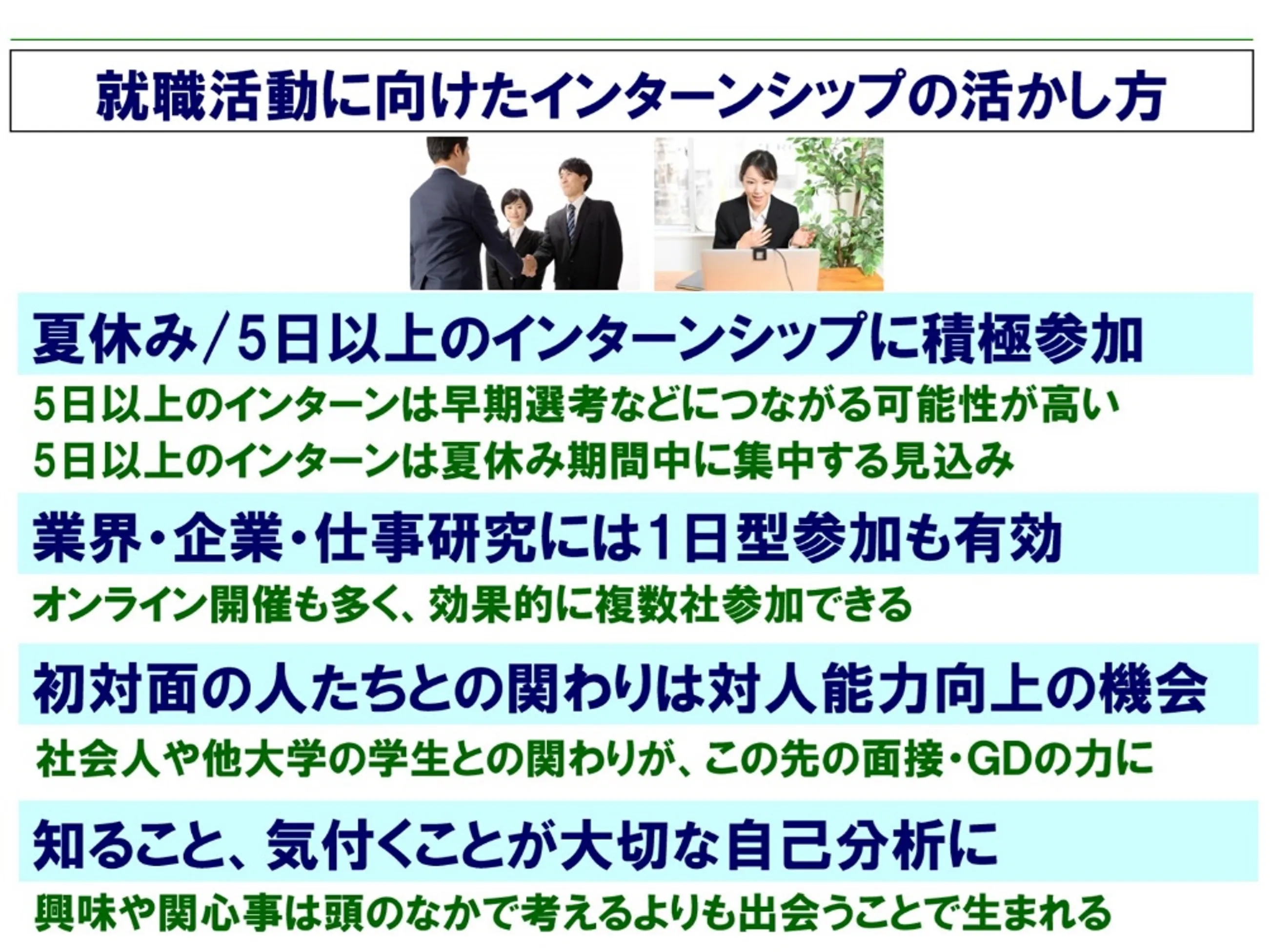

タップして拡大

志望動機にも活きる。実施内容を見て選ぶことの大切さ

就活を控えた理系学生の皆さんに特に注意していただきたいのは、入社後の仕事のミスマッチです。

入社後に実際に仕事をしてみて、イメージしていた仕内容とは違うことを知り、仕事に対する意欲が失われたり、早期に退職を決断することにつながったりするケースが、理系職種は特に多い傾向にあります。

インターンシップはこうしたミスマッチを防ぐために、希望職種の実際を知る機会、自分の仕事・企業に対する向き・不向き、興味・関心の有無に気づく大切な機会になります。

最近、企業側の声として増えているのが、学生のインターンシップの志望動機をチェックした際の「きちんと実施内容を見て応募してくれているのかな?」というものです。

志望動機が、単にその企業そのものへの興味の理由だけになっており、今回のインターンシッププログラムに参加したい理由とはいえないものが目立つといった話を聞きます。

そういう志望動機を書くということは、実施内容などには大して関心がなく、ただその企業との早めの接点を持つことを目的にして早期選考の機会を得たいだけではないのか?と個人的には懸念します。もしそんな意識が志望動機で企業に伝わってしまうと、応募選考そのものにも影響する恐れがありますよね。

ぜひこの記事を読んでいただいている皆さんには、インターンシップは皆さん自身の「知る機会」や「気づきの機会」にするため、また、より加速化している入社後早期退職を防ぐために、しっかりと各社の実施内容をチェックし、目的意識を持った応募をしていくことをお勧めします。そして、実施内容に目を向けた目的意識を志望動機で示せたら、企業側の応募者としての自分を見る目もまた好意的になってくると思いますよ。

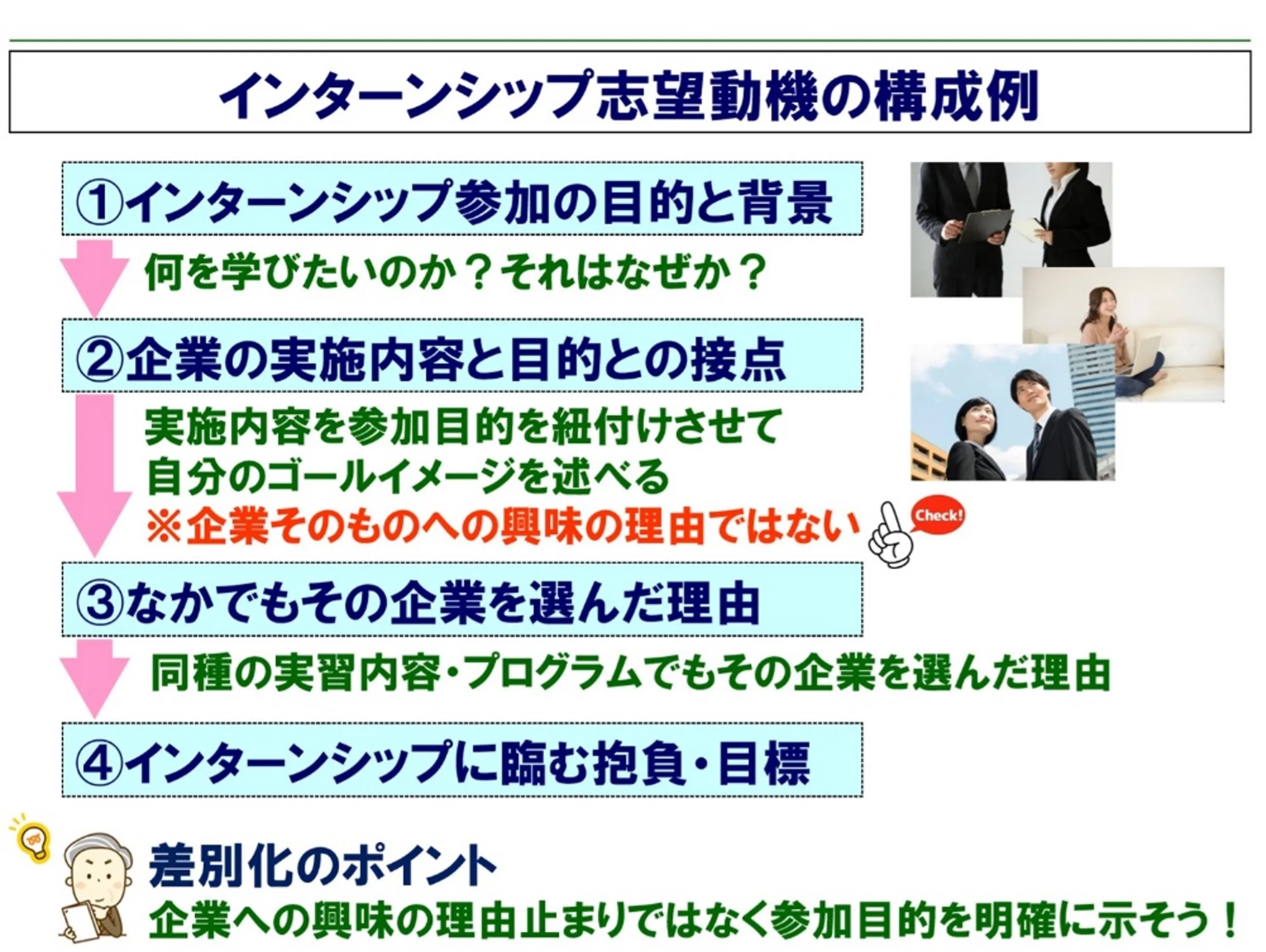

タップして拡大

実際の理系学生を対象としたインターンシップ例

■医療機器メーカー

実施期間:5日間

実施内容:医療機器の研究開発体験

社会課題の現状調査から企画し、実際の業務で使用しているCADを使用して設計を行う。設計を基に試作し、試験、検査を行う。実際に評価し、改善までを行う。

~参加学生の声~

製品開発には常に社会の動きにアンテナを張ったマーケティングが大切であることを学んだ。また大学で学んでいるCADがどのように仕事の現場で活かせるかということと、同時にまだ学び足りないものは何かを知ることができた。

■塗料メーカー

実施期間:1日(1Day仕事体験)

実施内容:建物のカラーシミュレーション体験、塗料体験

グループに分かれて建物のカラーシュミレーションを行う。その後「色」「色彩」についてフィードバック。塗料業界や職業体験として塗料を使用し、色を作る。

~参加学生の声~

塗料といえば美術的な効果程度しかイメージを持っていなかったが、保護をはじめ耐熱、導電、蓄光など様々な機能があることを知り、その活躍のフィールドの幅広さを理解することができた。自分自身の今後のゼミ選択のヒントにもなったと思う。

■ソフトウエア開発

実施期間:3日

実施内容:システム企画、プログラム開発

身の回りのITやAIの活用について、開発者(SE)の目線で考え、お客様の課題を解決するためのシステムをグループで考えていく。またシステムがどのようなプログラムで動いているのか実際にテキストを見ながらプログラムコードを操作することで、システムの動きがどう変化するのか体験する。

~参加学生の声~

プログラマーとSEの違いを理解できた。SEになるために必要な要件定義のスキルなどは、今後の大学での開発実習でもより意識して取り組んでいきたいと思う。またゼミ活動ではしっかりコミュニケーション能力も高めていきたいと思う。

インターンシップを活用し、ミスマッチの無い就職をかなえてください。応援しています!

関連記事Recommend

-

アシックススポーツ工学研究所の挑戦――感覚までも科学し、アスリートの可能性を追究する

研究開発職の先輩に聞く仕事のリアルと、採用責任者様から就活生へのメッセージ

-

【理系の転職】研究職の仕事とは?就職を考えている方必見!【民間企業と大学の特徴を動画で解説】

-

新時代に求められるリーダーシップとは?自信がない人にこそ読んでほしいリーダーシップ開発法

研究職出身キャリアコンサルタントが解説!

-

就活で最も求められるスキル「リーダーシップ」、正しく理解できていますか?

研究職出身キャリアコンサルタントが解説!

-

理系の職種紹介vol.15 外資化粧品メーカーでの処方開発の仕事(クレンジング編)

日本ロレアル株式会社

-

理系の職種紹介vol.14 食品メーカーでのデータサイエンティストの仕事

日清食品ホールディングス株式会社

-

理系の職種紹介Vol.13 医薬品品質管理(QC)の仕事

シオノギファーマ株式会社「安心して飲める薬」を社会に届けるために

-

後悔しない就職をするために大切なこと:理系就活Q&A 第9回

-

理系の職種紹介vol.12 飲料メーカーでの開発の仕事

キリンビバレッジ株式会社 味の決め手は“語彙力” 飲料開発職に必要な資質とは?

-

技術面接は万全の準備で挑む!キャリアコンサルタント 堀江貴久子さん

心理学の視点から紐解く、技術面接における研究内容の伝え方