頭の体操クイズや豆知識、オモシロ実験など理系ゴコロをくすぐるエンタメ情報をお届け!

科学を愛する読者のみなさま、ごきげんよう。くられです。

使える予算は1万円以内。「高価な実験機器は使えない」という制約のなかで知恵と工夫を凝らして実行可能なおもしろ実験を紹介する本企画。

第16回目のお題は「蓄光物質の合成」です。今回も、私が主宰する秘密結社「薬理凶室」のメンバーであり化学に造詣の深いレイユール氏の協力のもと、お届けします。それではお楽しみください!

皆さんこんにちは。レイユールです。

今回は、光を貯めることのできる特殊素材である「蓄光物質」を市販品のみで合成してみましょう。

蓄光物質とは?

蓄光物質とはその名の通り「光を蓄積」する特殊な物質です。通常の物質であれば暗室の中で光を当ててもその光を蓄積することはなく、光が消えてしまえば真っ暗です。しかし、蓄光物質は光を吸収し、化学的なエネルギーに変換します。このエネルギーを再び光として再放出することで、光を溜め込んでいるかのように暗闇で光って見えるわけです。身近な例では、非常口の表示やアウトドア用品として販売されている蛍光ストラップなどがあります。これらは日光や室内の照明の光を吸収し、停電などの時も自身が発光して場所を示してくれます。

▲市販されている蛍光ストラップの例

蓄光物質と蛍光物質

蓄光物質とよく間違えられるものに「蛍光物質」というものがあります。これは、紫外線など目には見えない光を可視光(目で見ることのできる光)に変換するものです。したがって、蛍光物質は紫外線の供給が止まってしまえば自身が光ることはありません。

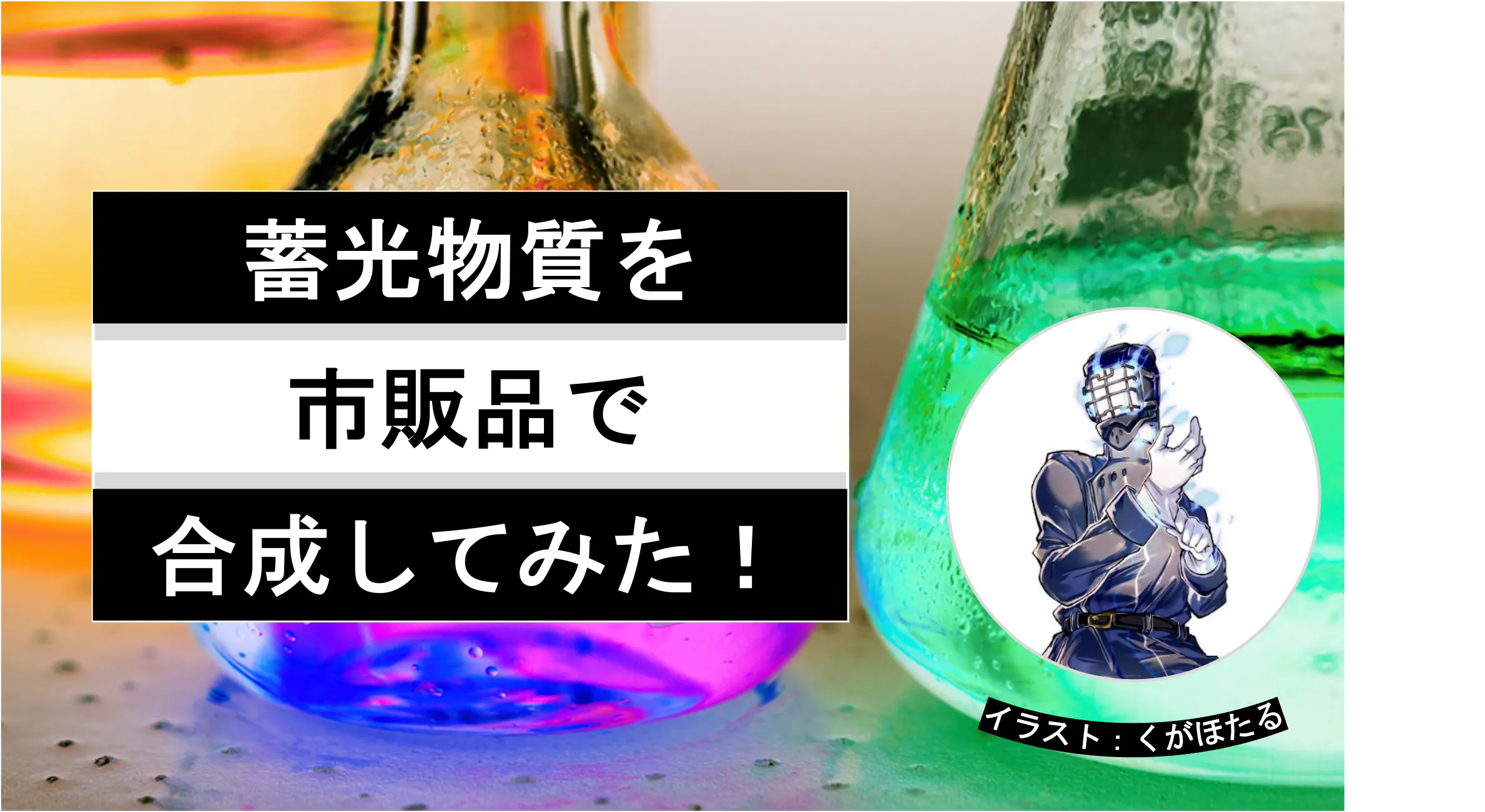

▲蛍光物質の例:有機蛍光物質の蛍光

また、何もしなくても自発的に発光する物質も存在しています。そのような物質は光を吸収しているわけではないので、蓄光物質とは違うカテゴリーである「発光物質」に分類されます。

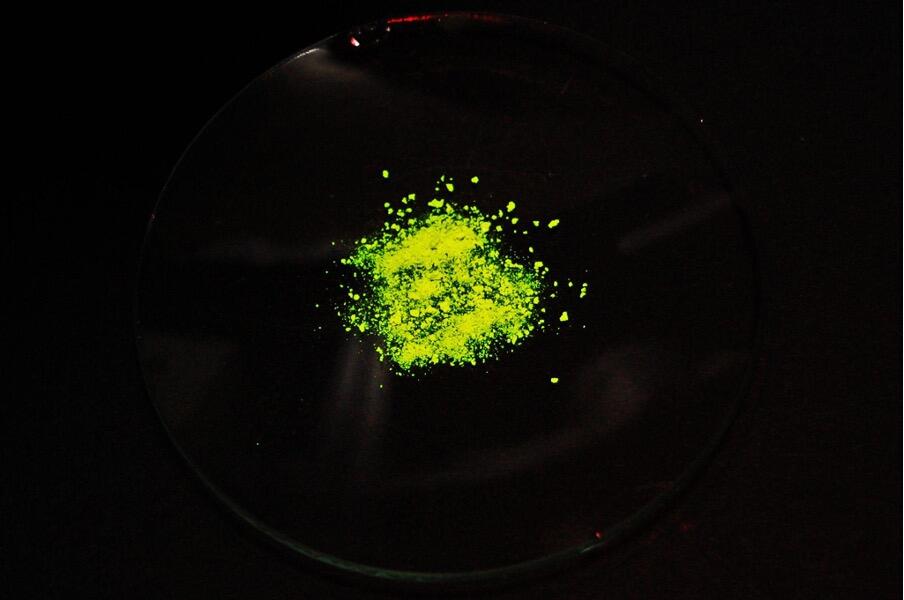

▲発光物質の例:黄リンの空気酸化による発光

蓄光物質の合成法

蓄光物質は、一般的には炭素を含まない無機化合物(炭酸として炭素を含む場合もある)が使われています。しかし、これら無機系の蓄光物質は原料が特殊で、さらに1,000℃以上という高温の環境が必要になります。

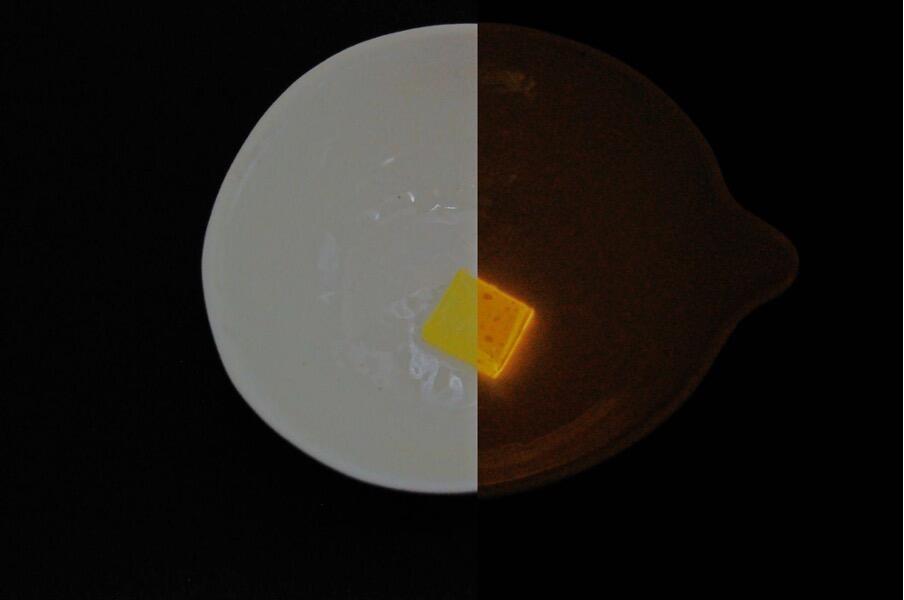

▲無機系蓄光物質の例:銅ドープ硫化亜鉛蓄光物質

それに対し、有機系蓄光物質は無機系蓄光物質に比べ蓄光能力が弱いなどの弱点はあるものの、合成が容易で材料も安価な場合が多いです。今回は、市販品を原料としてこの有機系蓄光物質の合成を目指します。

蓄光物質を合成する

では、いよいよ蓄光物質を合成してみましょう。

※火を使う作業があるので、やけどに十分注意してください。

1.試験管に酒石酸0.5gをとる

▲酒石酸。分量はそれほど正確である必要はない

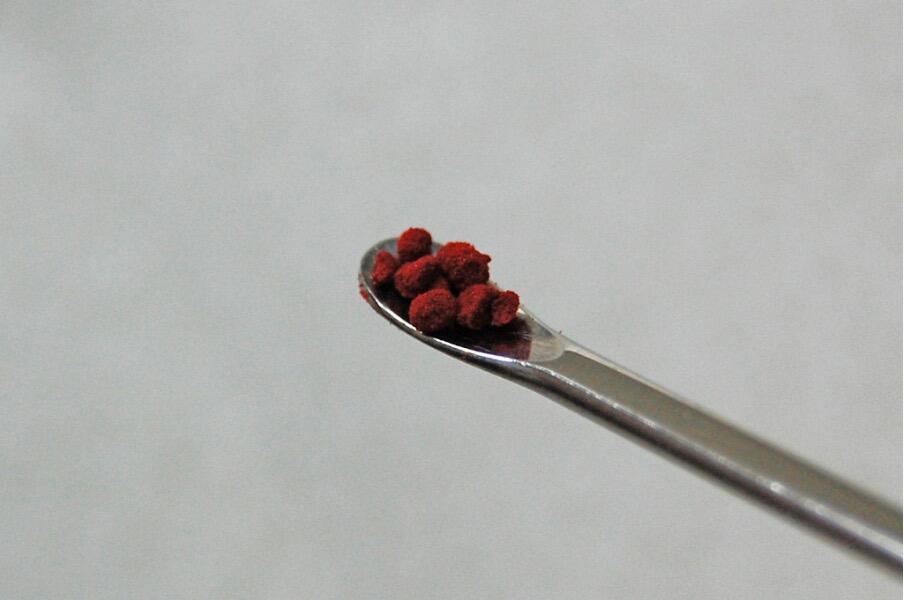

2.フルオレセインナトリウムを少量(耳かき1杯程度)入れる

▲蛍光剤の目安量。こちらも酒石酸同様、分量は目分量で構わない

▲熱する前の混合物。軽く混ぜておくとムラが少なくなる

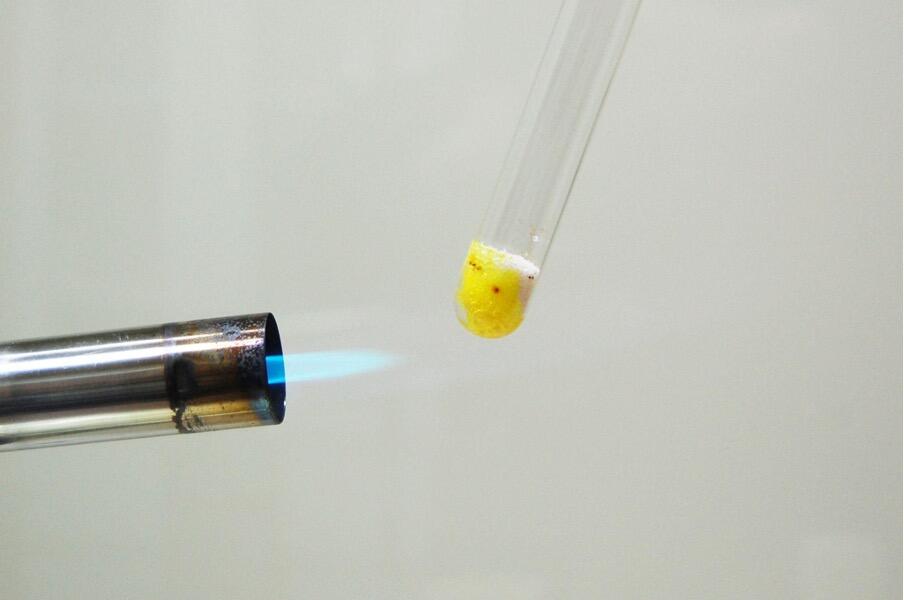

3.遠火で熱して溶かす

▲加熱中の混合物。バーナーなどの炎で熱する。焦げないようによく揺り動かしながら熱するとよい

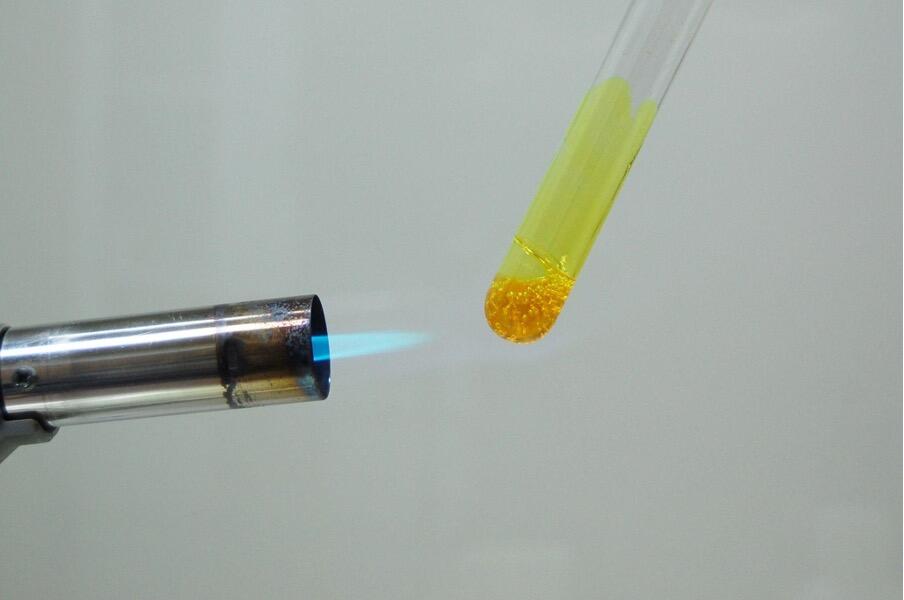

▲加熱完了の目安。液が飴のように透き通ってきたら加熱を止める

4.冷えて固まるまで待つ

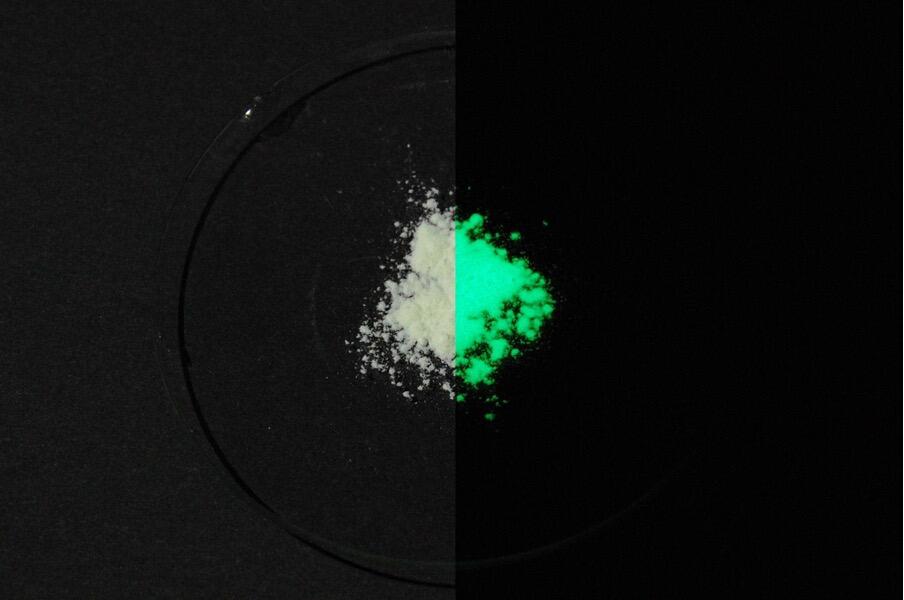

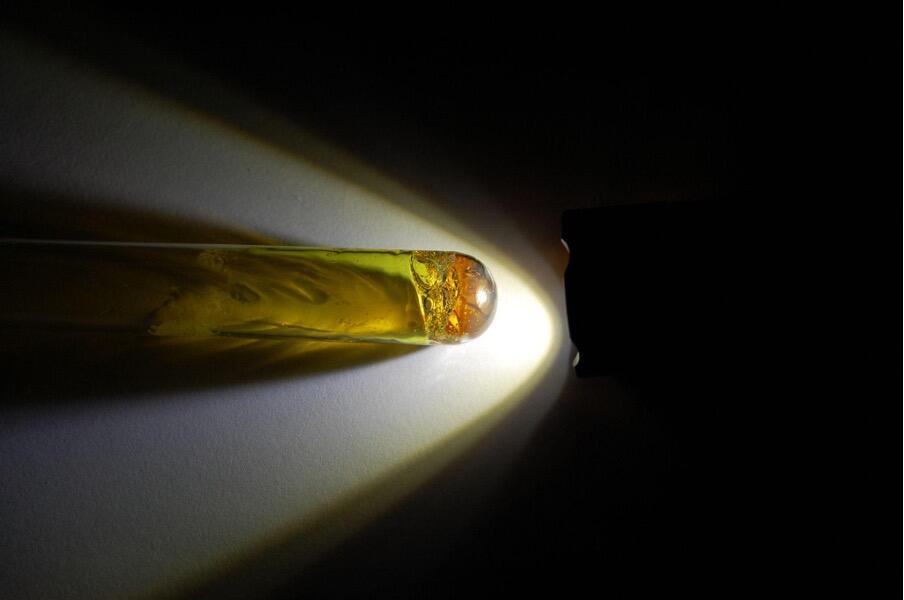

▲完成した蓄光物質。冷えるとひび割れが生じることがある

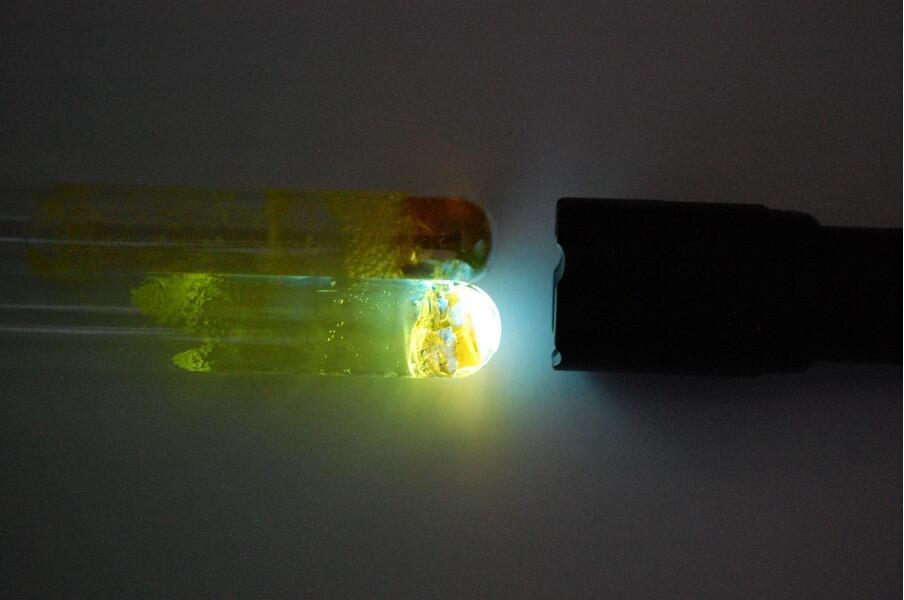

以上の工程で黄色い飴状の物質ができたはずです。これを暗室内(できるだけ暗くしてください)で懐中電灯などで照らします。ライトの電源を切ると残光があるのが確認できます。残光が短い場合には冷凍庫で冷やしてみましょう。温度が低いほど残光が長く持続します。

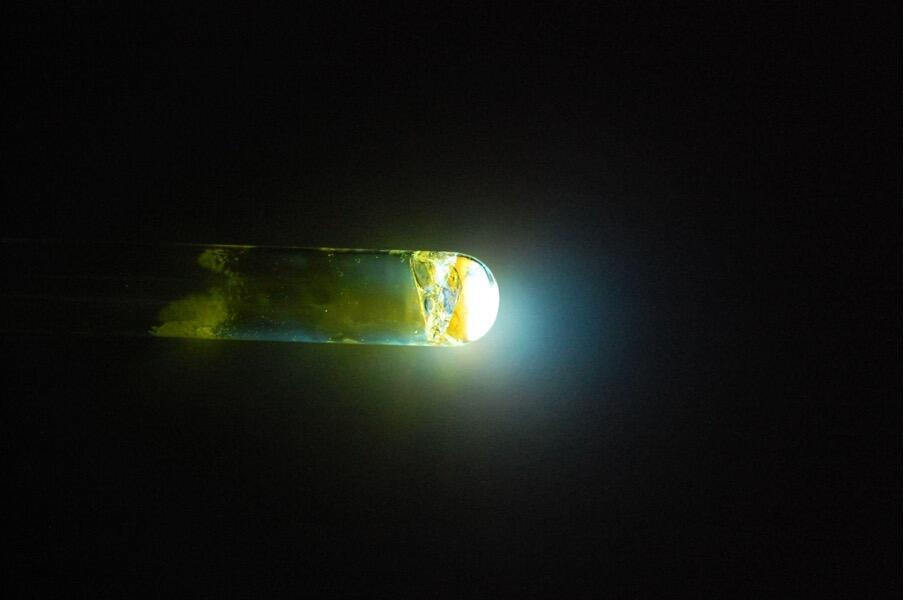

▲暗室中で光を当てる。白色LEDランプを使ったが、紫外線やその他の可視光源でも可

▲残光を示す蓄光物質。ライトを消すと残光を見ることができる

フルオレセインナトリウム(別名ウラニン、黄202)は入浴剤などの着色に使用される合成色素で、蛍光物質の一種です。蛍光物質を使用するのは化学的に蓄えたエネルギーを再び光に変換するためです。

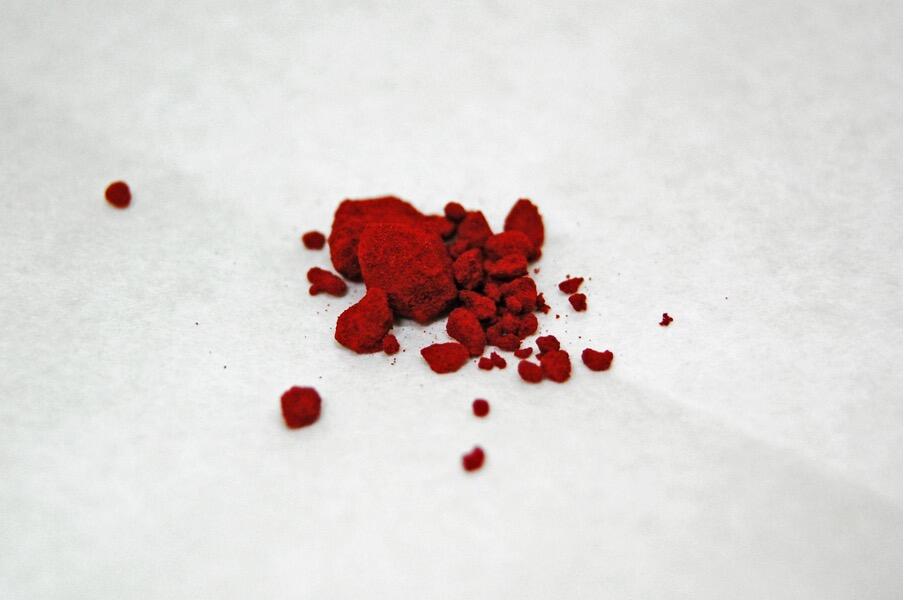

▲フルオレセインナトリウム。個体では赤褐色の粉末

▲フルオレセインナトリウムの水溶液。紫外線を当てると鮮やかに蛍光する

蛍光ペンインクでも代用できるか

今回合成した蓄光物質は、蛍光物質を有機酸と共に溶かした飴のような非結晶体です。蛍光物質にはフルオレセインナトリウムを使いましたが、それ以外でも蓄光する物質が合成できるのでしょうか。

身近な蛍光物質として知られる蛍光ペンインクから蛍光物質を抽出して代用してみると…

▲蛍光ペンインクで置き換えた蓄光物質。見た目はほぼ同じものができた

▲残光をテスト。上が蛍光ペンインク、下がフルオレセインナトリウム

▲残光をテスト(結果)。残念ながら蛍光ペンインクでは代用できないようだ…

どうやら蓄光はほとんどしないようです。懐中電灯の光を消すと一瞬微弱な残光がありますが、カメラには映らない程度です。

このことから、蛍光物質の種類や組み合わせによって蓄光の度合いが変化することが伺えます。

蓄光の原理

この有機系蓄光物質の蓄光メカニズムは明記された論文が見つからず、はっきりとしたことは分かっていませんが、類似のケースから推測すると、蛍光物質が光を受けてエネルギーを取り込み「励起状態」という不安定な状態になります。通常であればこれはすぐさまエネルギーを光として放出し元の「基底状態」に戻ります。これは一般的な蛍光のメカニズムですが、蛍光物質を有機化合物で飴状にすることで安定化され、励起状態からすぐに基底状態に戻るのではなく、中間に「準安定状態」を経由するため、吸収したエネルギーをゆっくりと放出することで残光が発生するのではないかと予想します。

実験にかかった費用

・試験管 1,000円程度

・酒石酸 1,000円程度

・フルオレセインナトリウム 4,000円程度

フルオレセインナトリウムは別名「ウラニン」や「黄202」と呼ばれています。インターネットで「黄202 販売」などで検索すると5g程度で販売しているサイトを見つけることができます。

非常に染色力が強いので、こぼしたりすると衣類や室内が汚れる恐れがあります。古新聞などの上で手袋をして扱いましょう。

掲載写真,図全てレイユール氏提供

|

レイユール 薬理凶室のYouTubeチャンネルでは、化学実験をコミカルな動画で紹介する「ガチ実験シリーズ」を不定期更新している。 |

|---|

薬理凶室YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC_sxCGl2slqyAj9i26KLKuA

関連記事Recommend

-

光で物質を分析する -吸光光度計を自作してみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ドライアイスの性質を調べよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

密度測定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

簡単中和滴定をしてみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

白金線は不要。ニクロム線とアルコール法で多彩な炎色反応を観察してみた!

-

鉱物から銅を精錬しよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

生物から絵具を作ろう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

食品の抗菌作用を見てみよう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

ルミノール反応で遊ぼう│ヘルドクターくられの1万円実験室

-

吹き込む気体によってリコーダーの音程が変わる?実験してみた!│ヘルドクターくられの1万円実験室