リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

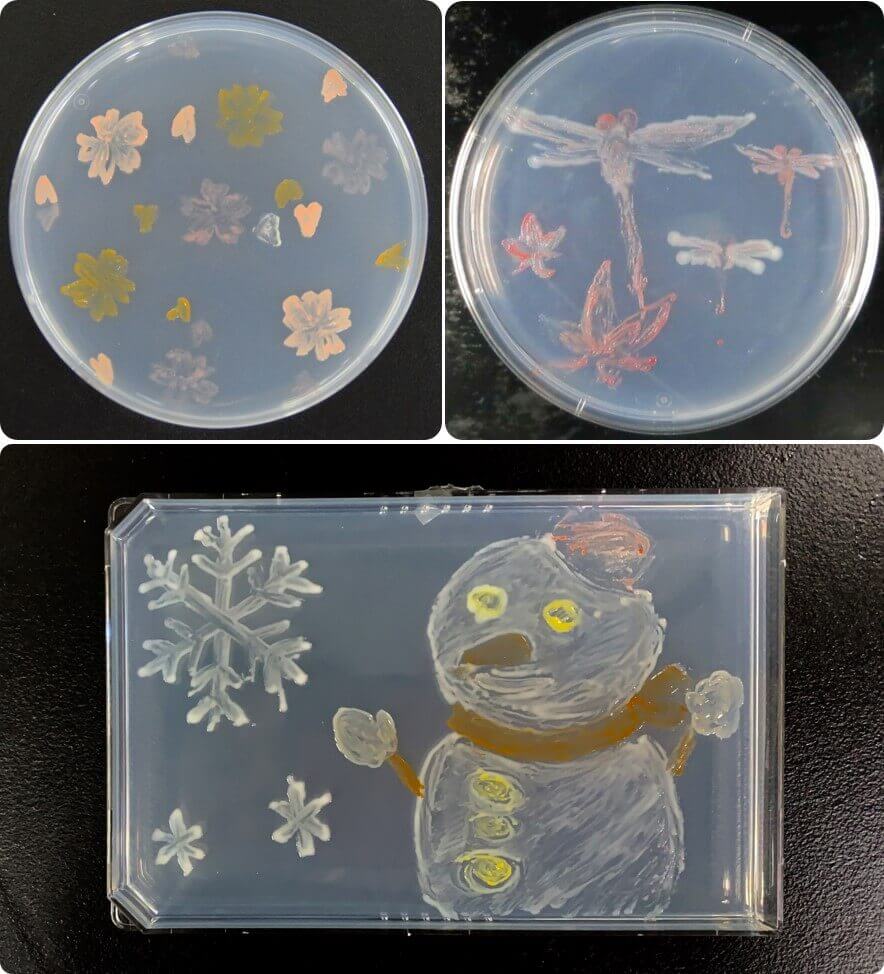

これまで、リケラボでも何度か記事で取り上げてきた、寒天培地に色とりどりのバクテリアを培養して描く「微生物アート」。

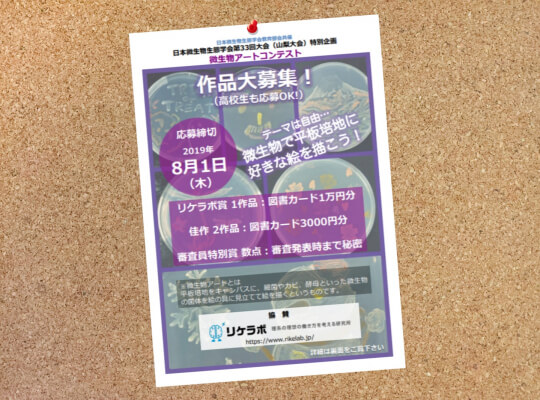

このたびついに、おそらく日本で初めての「微生物アートコンテスト」が、日本微生物生態学会 第33回山梨大会にて開催されることになりました!

コンテストには、研究者から大学院生、大学生、高校生まで自由に作品を応募できるとのこと。

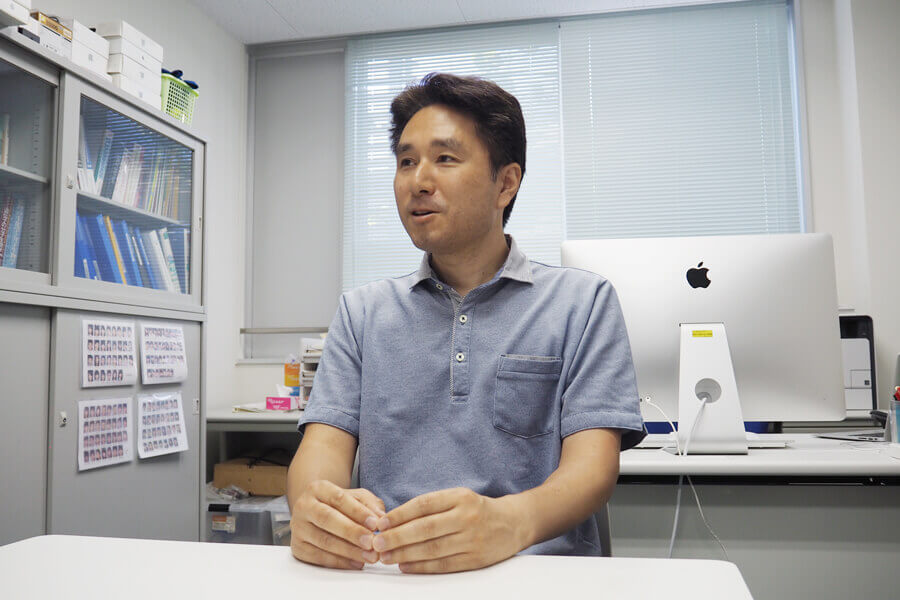

そして何を隠そう、この「微生物アートコンテスト」の発案者は、リケラボでもおなじみの山梨大学・田中靖浩先生。さっそく、田中先生にコンテストの概要と、開催にかける想いを伺いました!

田中靖浩 先生

山梨大学 生命環境学部 環境科学科 准教授。

未知の細菌の発見をメインに研究。これまでに多くの新しい細菌を発見している「微生物ハンター」。(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)

アートをきっかけに、微生物研究のすそ野が広がれば

まずは、「微生物アートコンテスト」を開催することになった経緯を改めて教えてください!

田中先生:今回、山梨大学で第33回日本微生物生態学会を開催するにあたって、せっかくなので何か特色のあることをやりたいと考えました。そのとき、ちょうどリケラボさんから微生物アートについて取材をしてもらったこともあって、微生物アートで何かできないかと思ったんです。それでいろいろ調べてみると、日本では今まで微生物アートのコンテストはどうやらなかったみたいですし、一方でアメリカの微生物学会では毎年開催されているということもあり、「日本でもやってみたら面白いんじゃないか」と考えたのが、開催のきっかけです。

学会で「微生物アートコンテスト」を開催するのはとてもユニークで素敵な取り組みだと感じたのですが、「日本微生物生態学会」では、これまでにも今回のようなユニークな取り組みをされてきたのでしょうか?

田中先生: 「微生物アートコンテスト」のような企画は今回が初めてです。ただ、日本微生物生態学会には新しい挑戦を好意的に受け止める風潮が根付いているので、そういう点では開催に踏み切りやすかったというのもありますね。実は学会長は私がつくばの研究機関にいた頃の上司で、当時から「自由にやったらいいんじゃない」という風土の中で研究をさせてもらっていました。

学会そのものも本当にアットホームな雰囲気で、若手の研究者も古参の研究者の方と交流しやすく、いろいろな人に開かれた学会だと言えると思います。

今回のコンテストには、どんな人に応募してほしいと考えていらっしゃいますか?

田中先生: 現役の第一線で活躍中の研究者からの応募はもちろん、大学生や大学院生、それから高校生といった“これから研究者を目指そうと思っている人たち”にも参加してもらえたらとてもうれしいです。

以前お話を聞かせていただいたときにも、「微生物アートは微生物研究の入り口に最適」とおっしゃっていましたもんね。

田中先生: そうですね、まさしく“入り口”にはぴったりです。微生物アートを通して少しでも微生物という分野に興味をもってもらえたらいいですね。もしそれで将来微生物を研究してみたいと考える人が増えたら、日本の微生物研究者の層もより厚くなっていきますから。

微生物アートの魅力をまだ挑戦したことのない方に伝えるとしたらどんな点が挙げられますか?

田中先生: やっぱり、その場ではうまくいくかどうかわからないというところですね。以前、ゆるめるモ!のみなさんに体験してもらったときにも、なかなか菌が生えてこなくて。すごく時間がかかりましたが、最終的には菌が頑張ってくれたのか、なんとか絵ができあがりました。やきもきさせられるところもありますが、そんなところこが面白いところでもあるんじゃないかと感じています。

やきもきするからこそ、きれいにできあがったときの喜びもひとしおですね。

田中先生: そうなんです。それでうまくいって、自分が想像していた通りのものができあがったり、ときには想像を超える出来栄えになったりすると、大きな達成感も味わえます。

「微生物アートコンテスト」の開催を機に、微生物研究の分野が今後こんなふうに盛り上がっていけばいいな、と期待されていることはありますか?

田中先生: 今は、微生物の研究というと、遺伝子をベースにした研究が主流になっています。そうすると、要は微生物そのものを培養しなくても研究ができてしまう部分があるんです。

だけど、こういった微生物アートを楽しむには当然微生物を培養する必要があります。コンテストを通じて微生物の“培養”にあらためてスポットが当たってくれるようになればいいなと、個人的には思っています。

技術が発展して研究の手法も多様になっているからこそ、“培養”という原点にも目を向けてもらえたら、ということですね。

田中先生: そうです。微生物そのものを扱うことによって明らかにできることもありますし、クラシカルな方法のなかにやっぱり大事な何かがあるということに気づいてもらえたらいいですね。

それから、アメリカの微生物学会のアートに負けないような作品も出てくればいいですよね(笑)。

画像は山梨大学田中研究室の学生による作品例。ちなみにアメリカの微生物学会(ASM)では、「Agar Art」(=寒天アート)と称したコンテストが毎年開催されている。ASMの公式サイトには、前年度の最優秀作品(超ハイレベル…!)も掲載されている。

たしかに「日本の微生物アートがアツい!」と世界で注目されれば、それをきっかけに微生物研究に興味を持つ人も増えそうです。

田中先生: そうですよね。「これはどんな微生物で描いたんだろう」など、微生物アートをきっかけに興味をもってもらえるかもしれませんね。

最後に、微生物アートコンテストへの応募を考えている人たちにむけてメッセージをお願いします!

田中先生:「アート」と聞くと、美術的なセンスがないとだめなんじゃないか、と躊躇される人もいるかもしれませんが、簡単な絵でも文字でも、手形をペタッと押したものでも、何でも良いと私は思っています。少しでもこのコンテストに興味を持ってもらえたら、ぜひ気軽に応募してみてください!

– – – – –

田中先生、ありがとうございました!

先生のおっしゃるように、少しでも興味を持った人はぜひ気軽に応募してみてはいかがでしょうか?

微生物アートのコツはこれまでのリケラボの記事でも紹介しているので、参考にしてみてください!

バクテリアでお絵描き! 山梨大学 田中靖浩先生に「微生物アート」のコツを教わってきた!

微生物アートにニューウェーブ到来!ゆるめるモ!がバクテリアお絵描きに挑戦。

■「微生物アートコンテスト」の応募要領はこちらから!

関連記事Recommend

-

理系すぎるお料理レシピ:第23回「ふわとろオムレツ」

-

植物と虫の“匂い”を通じた会話を探究する生態学者、塩尻教授の「人生を変えた私の5冊」

博士の本棚(第12回)│龍谷大学 塩尻かおりさん

-

進化する生命科学の探究者、真下教授の「人生を変えた私の5冊」

博士の本棚(第11回)│東京大学 真下知士さん

-

理系の職種紹介vol.10 研究支援ソフトウェア/ソリューション営業の仕事

株式会社レビティジャパン -有機合成博士が強力に推進する研究DX-

-

理系の職種紹介vol.9 家電の生産技術の仕事

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

-

理系の職種紹介vol.8 化学メーカーにおける素材開発の仕事

DIC株式会社

-

理系すぎるお料理レシピ:第22回「ステーキ」

-

Honda 採用担当者が語る 電気電子・情報専攻にも活躍の場が広がるモビリティ業界の今後と求められる人材像

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第11話「湿度を測ろう」中学生向け

-

理系の職種紹介vol.7 食品メーカーにおける製品開発の仕事

日清食品グループ グローバルイノベーション研究センター