リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

動くロボットを食べると、人は何を感じるか? ――可食ロボットとの相互作用を通じ、「生の根源」に迫る:電気通信大学仲田佳弘准教授

現代社会に不可欠な存在のロボット。工場でものづくりを支える産業用ロボットだけでなく、災害現場で活躍するレスキュー用、外食産業で見かける配膳用など、すっかり日常生活にも溶け込む存在となりました。さらに近年では「食べられる」機能を持つロボットの開発も進んでいます。例えば、災害時に自ら食料として被災者のもとへ向かい、使用後に生分解されるといった特徴など、新しい発想と目的を持つロボットで、その有用性に注目が集まっています。

しかし、私たちは何のためらいもなくロボットを食べることができるのでしょうか? 電気通信大学 仲田佳弘准教授は、食べられるロボットと、それを食べる人間との関係を探る「Human-Edible Robot Interaction(HERI)」という新たな学問分野に挑んでいます。「食べられるロボット」を食べる行為から明らかにする私たちの心理や倫理観、また領域を超えた応用の可能性についてうかがいました。

「食べられるロボット」が動くとき、誰もが抵抗なく「食べられる」のか?

── 「食べられるロボット」を通じた人間とロボットの相互作用を研究する「HERI」について教えてください。

仲田 ロボットは様々な動きを支える存在として現代社会に欠かせませんが、現在、さらに「食べられる」という機能を持ったロボットが開発されています。HERI(Human-Edible Robot Interaction)は、この「食べられるロボット」と人間との相互作用を探る新しい概念として提唱しています。

動いているロボットを食べたときに生じる心理的・感覚的な反応は、まだ十分に研究されていません。ロボットを食べることが可能ということと、「おいしい」と感じるかは別問題です。食べたときの知覚や無意識の反応を明らかにしていくのがHERIです。

── たしかに。食や味わうといった行為が人間の心や意識に大きな影響を与えることは疑う余地はありませんが、解像度という点では未知なことが多そうです。

仲田 食に関する心理では、「おいしい肉は食べたいが、動物が加工される場面は見たくない」という矛盾(ミート・パラドックス)も知られています。また、日本には生きたまま魚介類を食べる「おどり食い」や「活き造り」といった文化があり、それを新鮮でおいしいと感じる人がいる一方で、残酷だと忌避する人もいます。

生き物を食べるときに抱く罪悪感や葛藤の背景には、単なる栄養や味覚だけでなく、文化や感情、倫理といった複雑な要素が絡み合っているのです。食の行為を通じた罪悪感や生命への認知を研究する意義は大きいものの、実際の生物を使っての実験は、動きや外見の制御が難しい上に倫理的な問題も伴うため困難です。そこで私たちは、毎回同じ条件で実験できる「食べられるロボット」を開発しました。

動くロボットを食べると食感や感情が変わる! 世界で初めて実証

── 「食べられるロボット」は、どのように作るのですか?

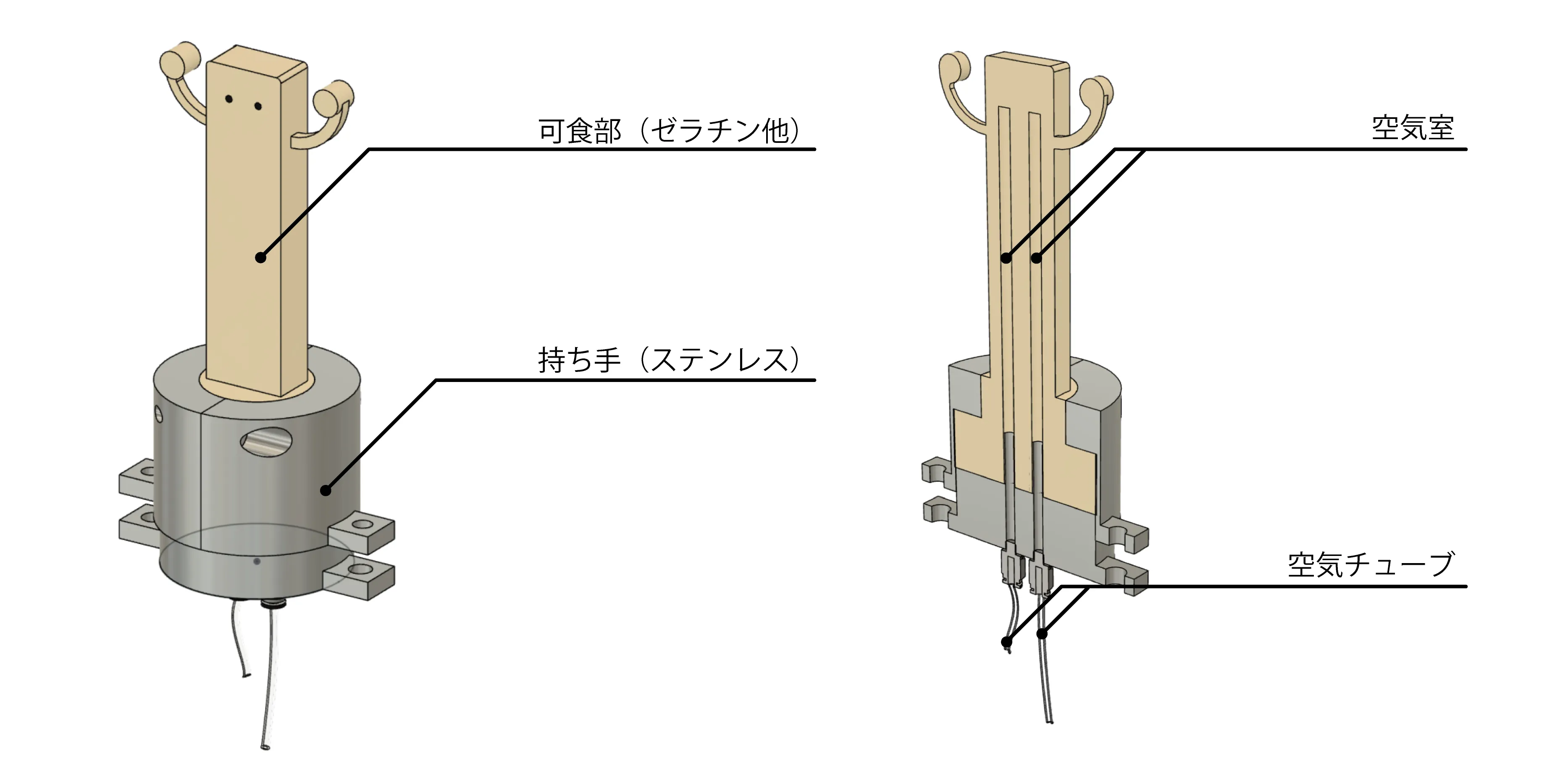

仲田 可食部については、100%リンゴジュースにゼラチンと砂糖、強度を出すための炭酸カルシウムを添加し、市販のグミに似た風味と硬さになるよう調整しました。内部には2つの空気室があり、空気を交互に送ると横に揺れ、同時に送ると上下に動きます。空気圧動作に耐えられる弾力を備えつつ、噛み切れる食品としての口当たりが重要で、フレンチシェフや和菓子職人などプロに協力も得つつ、開発・製造しました。

《動画1》Human-Edible Robot Interaction https://youtu.be/OoAszrv5vy4

0:45から「食べられるロボット」の可食部分を製造している様子がご覧いただけます。

── 「食べられるロボット」を用いて、どのような実験を行ったのですか?

仲田 まず実験1(オンライン調査)では、ロボットの動きを映像で見た際の印象を調査しました。次に実験2では、実際に動くロボットと静止したロボットを食べてもらい、体験の違いを評価しました。

まず実験1の映像での印象調査では、ロボットの横揺れ(交互条件)は、縦揺れ(同時条件)よりも「生きているような感覚」や「ポジティブな味の印象」を強く与えることが分かりました。また、動きが速いほど、ロボットの知覚能力を強く感じさせる傾向がありました。

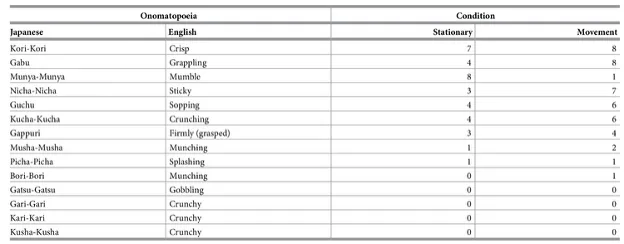

次に、実験2の食べ比べの結果、動いているロボットを食べた場合、知覚の面では、静止したロボットを食べた場合より、ロボットに対し、知性や感情、生き物らしさ、罪悪感、新鮮さをより強く感じることがわかりました。また、食感については、いくつかのオノマトペを選択肢として設け、動いているロボットと静止したロボットの条件で表現の違いを比較したところ、静止したロボットは「ムニャムニャ」の食感が多く選ばれたのに対し、動いているロボットは「コリコリ」「ガブ」といった食感が多く選ばれました。ロボットが動いているときに食べる際に特定の印象や感覚を得ることが、私たちのチームの実験によって世界で初めて明らかになったのです。

静止したロボットと動くロボットの食感(オノマトペ)の出現数

出典:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0296697

── 実験の結果からは、どのような可能性が考えられるのでしょう。

仲田 従来の、人とロボットの間の相互作用に関する研究とは異なり、ロボットを「食べる」という経験を通じて得られる相互作用を研究するHERI(Human-Edible Robot Interaction)では、表面には現れにくい人の無意識的に行われるプロセスや、生き物やロボットに対する態度を探る新しいアプローチを提供できる可能性があります。

このような研究は、今後も多様な分野での議論を促し、学際的な研究の発展に貢献することが期待されます。動いているロボットを食べる際の印象に関して、異なる文化間での差異を探る機会を提供し、新しい食体験やエンターテイメント性の高い食事の創出へとつながるかもしれません。さらに、口腔刺激を通じた脳活動の促進といった医療分野への応用も考えられます。

いざ実食、ロボットを食べてみた!

HERIの研究に関するレクチャーの後、仲田先生と博士前期課程2年生の久米佑弥さんに「食べられるロボット」の実験を再現していただきました。

▼ロボット成形の様子▼

▼実食の様子▼

①空気の振動で手やからだをブルブル震わせながら、かわいらしい声で「ゼラチンで作られた、食べられるロボットです」と自己紹介するロボット。つぶらな瞳が、かわいらしさをさらに高めます。

②おそるおそる手に取り、口に含むと、送られる空気とシンクロして、あたかも生きているかのようにビクビクと動くロボット。空気室の幅が広く、まるで心臓から血液が送り出されるようにも感じられます。個人的には甘エビのおどり食いに非常に似ていると思いました。

③これをかみ切るにはかなりの勇気が必要でした。意を決して歯を立てると、空気が漏れて動かなくなります。生き物の命を奪ったような罪悪感や喪失感が広がりました。ちなみに味わう余裕はなく、味はほとんど記憶にありません。ゼラチンで作られたロボットだと頭でわかっていても、プルプルと動く「食べられるロボット」を実食すると、自分がまるで肉食動物になったような衝撃を受けました。

《動画2》可食エージェントーEdible Agentー https://www.youtube.com/watch?v=vbV4tWLZIDk&feature=youtu.be

実食してみた「食べられるロボット」の発話の様子がご覧いただけます。

「食べられるロボット」で広がる領域を超えた世界への探究

── 今後は「食べられるロボット」をどのように発展させていこうと考えておられますか?

仲田 動く食用ロボットを食べることから生じた知覚と食感の変化の探究は、人間の摂食行動、ひいては生命に対する価値観や食文化の違いによる倫理的意識や心理的反応のメカニズム解明にもつながる可能性を感じます。動くロボットを食べる体験を通して生命倫理(バイオエシックス)への理解を促す教育ツールなど、食育にも活用できると考えています。また、動くことで食感が変わるという特徴は、食べることに何らかの難しさを持つ方や小食のお子さんへの新たな食事支援につながるかもしれません。さらに、口腔(こうくう)への刺激を通じて脳を活性化させることで、認知症予防などの医療応用の可能性も感じています。

そして、倫理的な理由で不可能だった生や死にまつわる実験も、「食べられるロボット」によって可能になると考えています。実は、「食べられるロボット」の開発はもともと、ロボットで「死」の概念を研究したい学生さんからの要望で始まりました。子どもの絵本では「死」は直接的には表現されないことが多いですが、比喩表現として、何かに食べられる表現がよくあります。食べるということは生き物の生と死といった根源的なことに密接に結びついており、それを表現するためにロボットを活用しています。

生きているように見えるロボットを食べる経験は、食育における哲学的議論を広げ、生命とは何か、ロボットを食べる際に生じる感情やバイオエシックスに関する理解を深めることになると考えられます。このような探究は、実際の生物を使っての実現が難しいもので、動く食用ロボットは、テクノロジーと食・食文化を融合させるひとつの可能性として期待しています。

── お話を聞いていると、HERIは「ロボット研究=工学」という枠を超え、新しい世界を拓いていると感じます。

仲田 私たちの関心は、心理学、栄養学、社会科学、人文科学とさまざまな領域を横断し広がっています。ロボットを作るのが目的ではなく、問いを解明する手段として工学を用いロボットを作っているのです。人間の食行動における動物的要素や、動くロボットが食欲や行動に与える影響など、これからもテーマを掘り下げ、学際的な研究の発展に貢献したいと考えています。

HERIは学際的な領域で、幅広い知的好奇心や長年の趣味と結びつけて、自分だけのテーマを見つけることができる新しい分野といえます。教養課程から心理学を学んできた学生さんが、私のラボに配属を希望された実例もあり、工学以外の方も広く興味を持っていただけたらと思います。

── 最後に先生のようなユニークな研究を目指している読者に向けて、メッセージをお願いいたします。

仲田 もしあなたが研究者を目指すなら、難しくても最も「やってみたい」テーマを選んで卒業研究に取り組んでみてください。長い大学院生活に入る前の貴重な1年、たとえ失敗しても、本気で興味を探求した経験は何にも代えがたい財産になります。また、身につけたいスキルがある方は、第一人者から学ばせてもらうのも良いと思います。私自身も学生のころ別のラボに学びに行きましたし、研究室の学生にも推奨しています。自分が本当に心を動かされたテーマに、正面から向き合ってみてください。それが研究者としての強みになるでしょう。

取材を終えて

仲田先生の研究(HERI)は、ロボットを「食べる」という研究を通して、私たちが無意識に抱いている食べ物への知覚、感情、態度を明らかにします。食、医療、心理、文化など、あなたの「好き」や「知りたい」が、最先端のロボット技術と融合して、誰もまだ踏み入れていないフロンティアを切り拓く原動力となるかもしれません。これまでロボットとは縁遠いと感じていた方にとっても、HERIがあなたの興味ある分野、知りたいと願っている問いに対する有効なアプローチとなるかもしれません。この記事があなたの新しい可能性を見つけるきっかけになれば嬉しく思います。

仲田 佳弘 (なかた よしひろ)

電気通信大学 機械知能システム学専攻 准教授

2013年大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻(石黒研究室)修了、博士(工学)。同年より東京大学大学院 情報理工学系研究科 日本学術振興会 特別研究員(PD)、大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成専攻助教を経て2021年より現職。ロボットの駆動装置であるアクチュエータの研究からスタートし、人と「食べられるロボット」との相互関係(HERI)の他に、リハビリ用ロボットや大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」で来館者を見送るアンドロイドアバター「Yui」(遠隔操作型ロボット)の開発など、人間とロボットの関わりについて幅広く研究している。

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。

研究室HP:Home – NAKATA Lab | UEC Tokyo – 電気通信大学 仲田研究室

論文情報:

著者名:Yoshihiro Nakata, Midori Ban, Ren Yamaki, Kazuya Horibe, Hideyuki Takahashi, and Hiroshi Ishiguro

論文名:Exploring the eating experience of a pneumatically-driven edible robot: Perception, taste, and texture

雑誌名:PLOS ONE

DOI:10.1371/journal.pone.0296697

公表日:2024年2月5日

関連記事Recommend

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

マウスからニワトリ、さらにターコイズキリフィッシュへ。生命の「時の設計図」解明のため、あえてモデル動物を変えていく荻沼チームリーダーの研究戦略

固定観念を覆すpH応答生物学の確立へ

-

昆虫たちのコミュニケーションを、脳の神経レベルで解析する。聴覚研究を通じて、脳の仕組みに迫る上川内教授

-

【ピタゴラスの雑学】“三平方の定理”は意外なところで生まれていた!現代にも活用?【動画で解説!偉人の証明】

-

【化学の基礎】元素周期表の意外な歴史を動画で解説!

-

“指先で考えるロボットハンド”で生産現場にパラダイムシフトを。近接覚センサを武器に「人間を超えるロボット」実現に挑む

大阪大学基礎工学研究科助教/株式会社Thinker取締役 小山佳祐

-

発光の技術で可視化される生命のダイナミズム。 「光る植物」 が、街の風景と社会を変える!

~大阪大学産業科学研究所 永井健治教授~

-

ホタテの殻を美しくアップサイクル-ものづくりへの情熱で社会課題を解決-

甲子化学工業株式会社

-

遠距離恋愛の救世主!?4代6年かけて進化を続けてきた「抱き枕ロボ」の研究、いよいよ次の飛躍をめざすステップへ

~金沢工業大学工学部 情報工学科 坂下水彩さん~

-

<20代理系社会人の方へ>仕事・転職に関するアンケートにご協力お願いします!

リケラボ×20代の働き方研究所 協働プロジェクト