リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

発光の技術で可視化される生命のダイナミズム。 「光る植物」 が、街の風景と社会を変える!

~大阪大学産業科学研究所 永井健治教授~

蛍やキノコが光るしくみを応用して、生きたままの細胞を多彩に光らせ観察するバイオイメージング。生命科学研究になくてはならないこの技術を長年研究してきた大阪大学産業科学研究所 永井健治教授は、細胞を20色で光らせる手法を開発しました。さらにはこれまでの成果を集結させて、気候変動へのソリューションまでをも提案しています。自発的な発光に必要な遺伝子を街路樹に導入して光らせ、夜の街を照らす「光る樹プロジェクト」です。荒唐無稽で上手くいくわけがない、できるわけがない―と言われながらも、決して諦めない大阪大学産業科学研究所 永井健治教授の歩みを追いました。

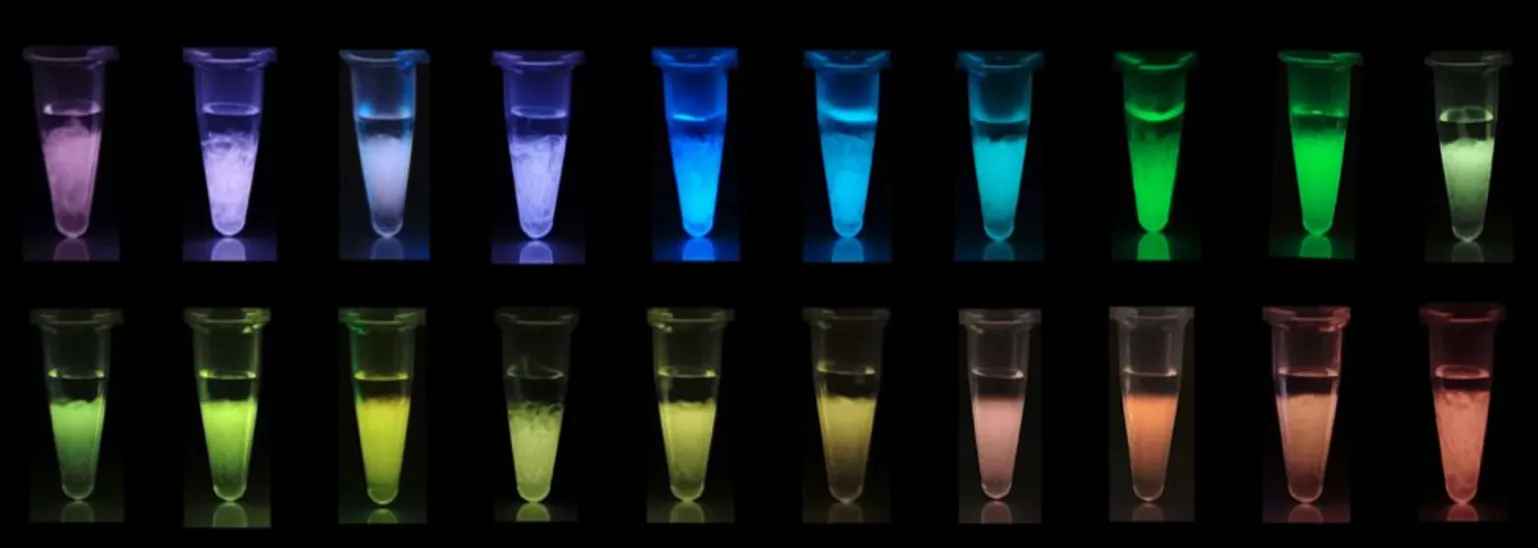

20色の生物発光タンパク質 “eNLEX”

画像提供:永井先生

Reprinted with permission from M Hattori et al., Science Advances

11(4) (2025)

https://www.science.org/toc/sciadv/11/4

生物発光タンパク質の多色化に成功

── 先生は生きたままの細胞を光らせて観察する技術(バイオイメージング)を追求されておられます。まず、なぜ細胞を光らせる必要があるのか、一般の方にもわかりやすく教えてください。

永井:光は細胞や細胞内小器官、タンパク質などの位置を知るためのラベルです。調べたい細胞が光れば、その細胞の分布や挙動を可視化できます。下村脩先生(2008年ノーベル賞受賞)が発見された緑色蛍光タンパク質(GFP:Green Fluorescent Protein)は、青色の光を受けて緑色に光ります。その遺伝子を細胞に導入して、細胞を光らせ観察します。生物学の発展を大きく推進し、現在も多くの方が使っている手法です。

しかし、GFPでは光らせるために励起光(480nm付近の青色光)を照射しなければなりません。青色の光は細胞に有害で、しかも励起光を除去して蛍光のみを観察できる蛍光顕微鏡などの特殊な装置が必要です。そこで励起光を必要としない「生物発光」技術に着目しました。

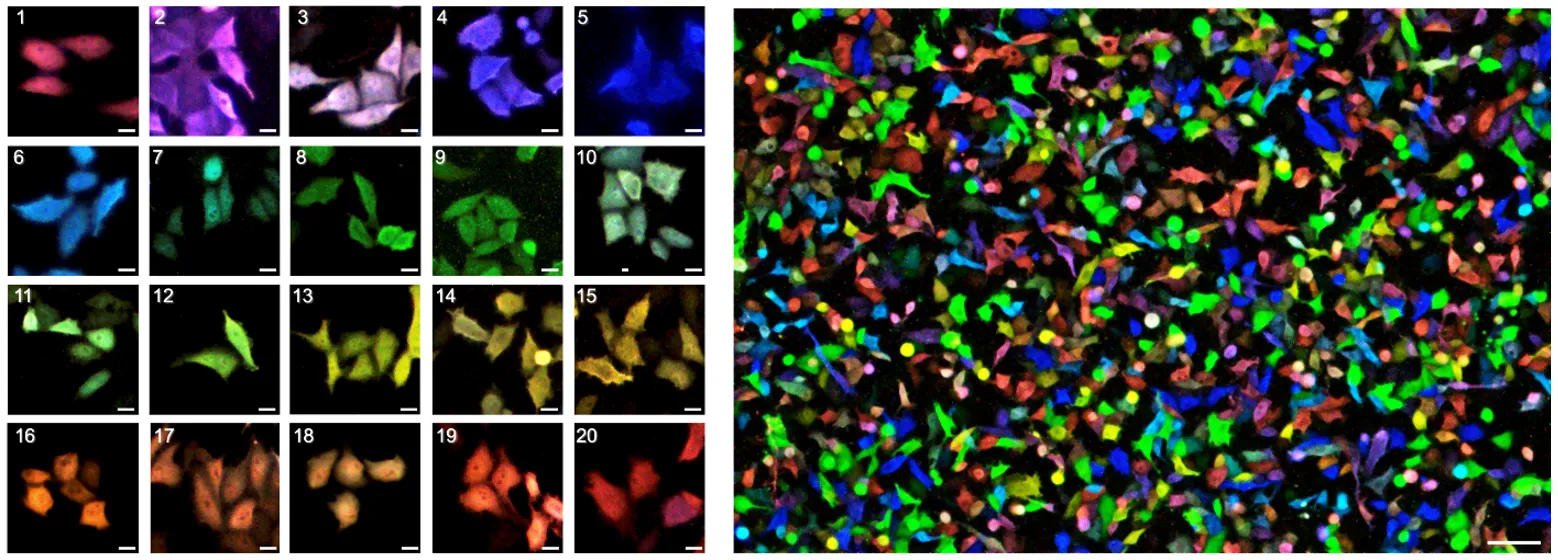

── 蛍光と生物発光にはそのような違いがあるのですね。先生方のグループは20色もの多彩な生物発光タンパク質を確立され注目されておられます。

永井:生物発光は、蛍光タンパク質に比べ1000分の1にも満たないほどの暗さです。しかし、蛍光と異なり生物発光は真っ暗な中から発せられるので、画像のコントラスト(発光と背景光の信号比)が大きくなり、高い感度での観察を可能にします。もし明るさが増せば、蛍光観察に引けを取らない画像取得が実現するはずです。そこで生物発光タンパク質と蛍光タンパク質を融合することで、より明るく光る生物発光タンパク質を開発しました。原理は後述しますが、簡単にいうと熱として放出されるエネルギーを光に変換しています。この方法を用いると発光色も変えることができます。そこで私たちは、自在に発光色を変化させる手法を考案し、最終的に20色までバリエーションを増やすことに成功しました。

こちらが Science Advances誌の表紙を飾った、20色で発光する動物細胞の写真です。

Reprinted with permission from M Hattori et al., Science Advances 11(4) (2025)

https://www.science.org/toc/sciadv/11/4

タップして拡大

── 細胞イメージングの研究へ進まれたきっかけをお聞かせください。

永井:「生命とは何か」への問いかけから私の科学者としての道が始まります。1つの細胞である受精卵が卵割を繰り返してどんどん複雑になっていく胚発生、つまり、シンプルなものから複雑なパターンができる現象に生命とは何かを解き明かす原理が潜んでいるのではないかと思ったのです。それが大学3年生のとき、発生学との出会いでした。

当時(1991年頃)はまだGFPもなく生きた胚の発生過程を細胞やタンパク質のレベルで知る手段は限られていました。受精してから30分後、1時間後と発生過程の胚を固定、つまり殺して観察していました。この手法では、胚の中の細胞動態や形態変化、タンパク質分子の反応などを観察することはできません。生きた状態で見たいと思った私は、観察に必要となるバイオイメージング技術の開発に興味を持ちました。

光らせる技術を磨き続けた若手研究者たち

── 初めてのバイオイメージングとの出会いは?

永井:博士課程の学生だった1994年、GFPの遺伝子を導入することで神経細胞だけを緑色に光らせることに成功した論文が出ました。翌年には所属していた研究室の助手だった宮脇敦史先生が、ロジャー・チェン先生(GFPの色違いを作成し、下村脩先生と同時にノーベル賞を受賞)のラボへ留学しました。その僅か2年後の1997年にネイチャー誌にGFPを用いたバイオイメージング技術を論文発表され日本に戻ってこられました。「私もチェン先生のラボに留学したいです」と相談すると、「今から研究室を立ち上げるから、僕のところに来ないか」と思いがけずスカウトされました。

宮脇先生とディスカッションをしてみると、頭の回転が本当に速くて、思考の幅も広い。その頭脳に感服し、宮脇ラボへの“留学”を決意しました。それに研究室の立ち上げも見てみたかったのです。軌道に乗ったラボへ行くより勉強になりますから。

こうして宮脇先生の下で、本格的にGFPの研究を始めました。自分で手を動かして研究するうちに、GFPが単に緑色に光るタンパク質ではなく、その背後にある物理的・化学的メカニズムが分かってきました。カルシウム濃度に依存して蛍光特性が変わる蛍光タンパク質(Pericam)や、37℃でより効率よく発色団を形成する蛍光タンパク質(Venus)などを開発するうちに、GFPをうまく改変できるようになり、海外グループと競争しながら論文投稿していましたね。

── その後、高性能な蛍光バイオセンサーを構築する技術を追い求められています。

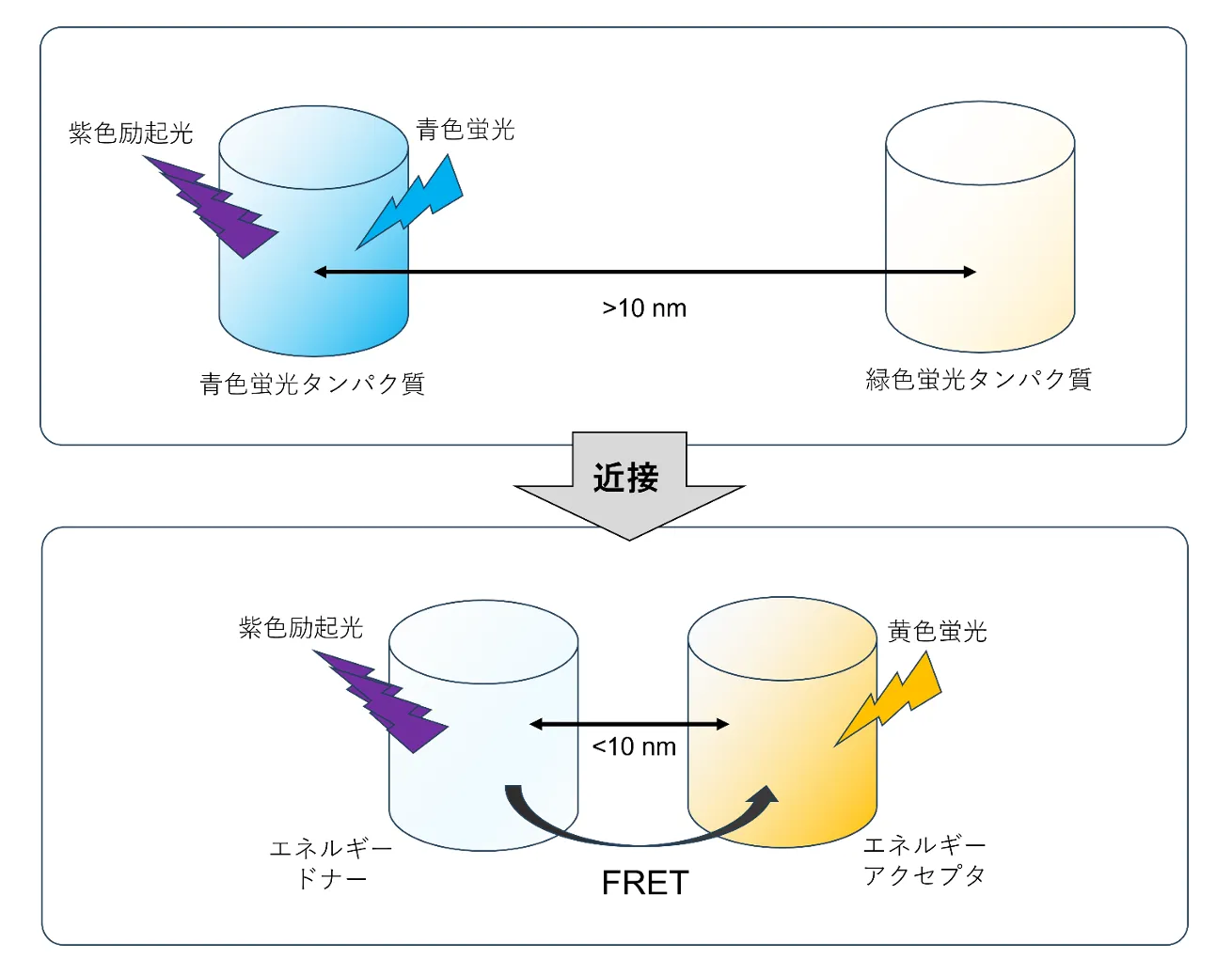

永井:FRET(フェルスター共鳴エネルギー移動)という物理現象に着眼しました。10ナノメートル以内に存在する蛍光タンパク質が共鳴し合い、励起状態のドナーからアクセプターにエネルギーが移動する現象です。

ここで重要なのが、ドナーとアクセプター分子の「遷移双極子モーメント」、それらが直交しているとどれだけ近くてもエネルギー移動は起きず、同じ方を向いている必要があります。遷移双極子の向きをある程度自在に改変できる方法を開発し、効率の良いエネルギー移動を可能にしました。

この技術を応用し、世界最高の蛍光変化量を持つ蛍光バイオセンサーの作成に成功しました(開発当時)。幸いにもこの後、ポスドクの身分から一足飛びに北海道大学の教授にプロモーションすることが出来ました。2005年のことです。

ここで、宮脇ラボの立ち上げに参加した経験が非常に役立ちました。ポスドクからいきなり教授になったので研究設備などはほとんどありません。それを購入する研究資金も潤沢ではなかったため、オートクレーブやディープフリーザーなど、研究機器は全て中古でそろえました。周囲の先生方の様々なご支援もあり、かなり短期間で研究室を立ち上げることができました。

蛍光✕生物発光のハイブリッドで、さらに明るくカラフルに

── 植物を光らせるのに用いられたのは、蛍光ではなく生物発光とのことですが、経緯を伺えますと幸いです。

永井:前述の通り、蛍光タンパク質を光らせるために必要な励起光は、細胞に対して毒性を示すことが懸念されていました。そこで励起光が不要な生物発光を利用したバイオイメージングの技術開発を、自分が立ち上げたラボのテーマに選びました。生物発光で多くの方が思い浮かべるのは蛍でしょう。その他にもキノコなど、自然界に光る生物はたくさん存在します。生物発光は生物発光タンパク質(ルシフェラーゼ)が発光基質(ルシフェリン)を酸化することで光ります。

生物発光は励起光が不要ですが明るさが足りないため、観察対象を動かないよう固定して分単位の露光撮影が必要です。秒オーダーで起こる現象を捉えるには、必要な露光時間を短くするために明るさが必要でした。

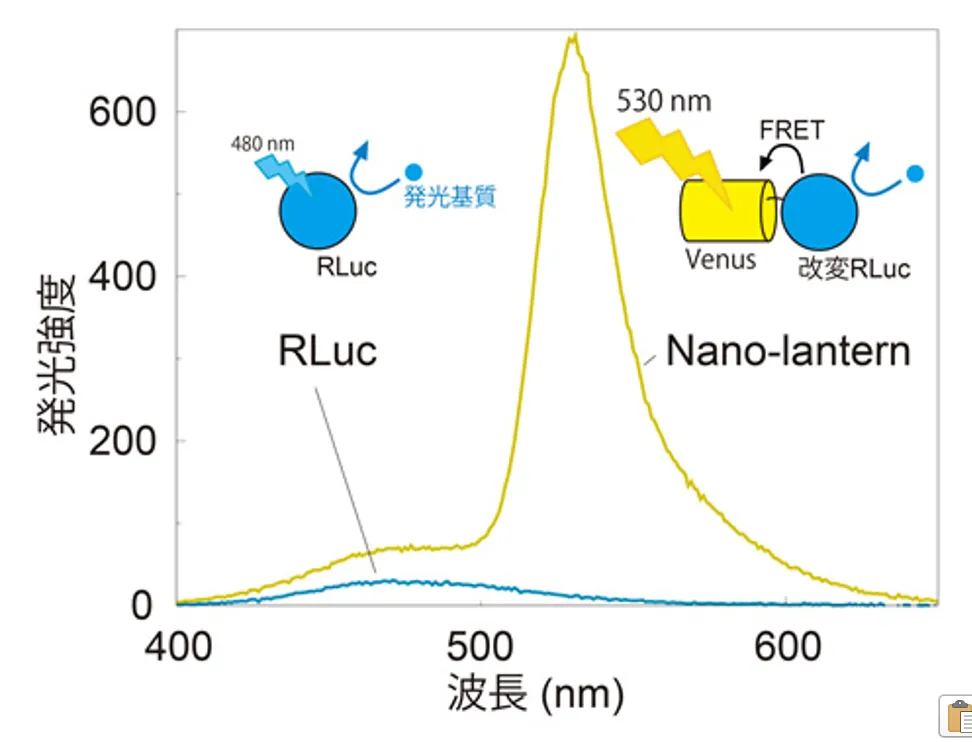

そこでウミシイタケ由来の青色に光る生物発光タンパク質(RLuc)を改変し、さらにポスドクの時に開発した黄色蛍光タンパク質(Venus)をFRETが効率よく生じるように融合してみました。すると、10倍以上も細胞が明るく発光したのです。私たちはこの融合タンパク質を「Nano-lantern(ナノ-ランタン)」と命名しました。

① 従来の生物発光では、発光基質(RLuc)が480nm(青色)の微弱な光を放出

② Nano-lanternでは、発光基質(改変 RLuc)の励起エネルギーが蛍光タンパク質(Venus)に移動し、530nm(黄色)の強い光を放出

画像提供:永井先生

タップして拡大

── 獲得した技術をさらに活用されたのですね。

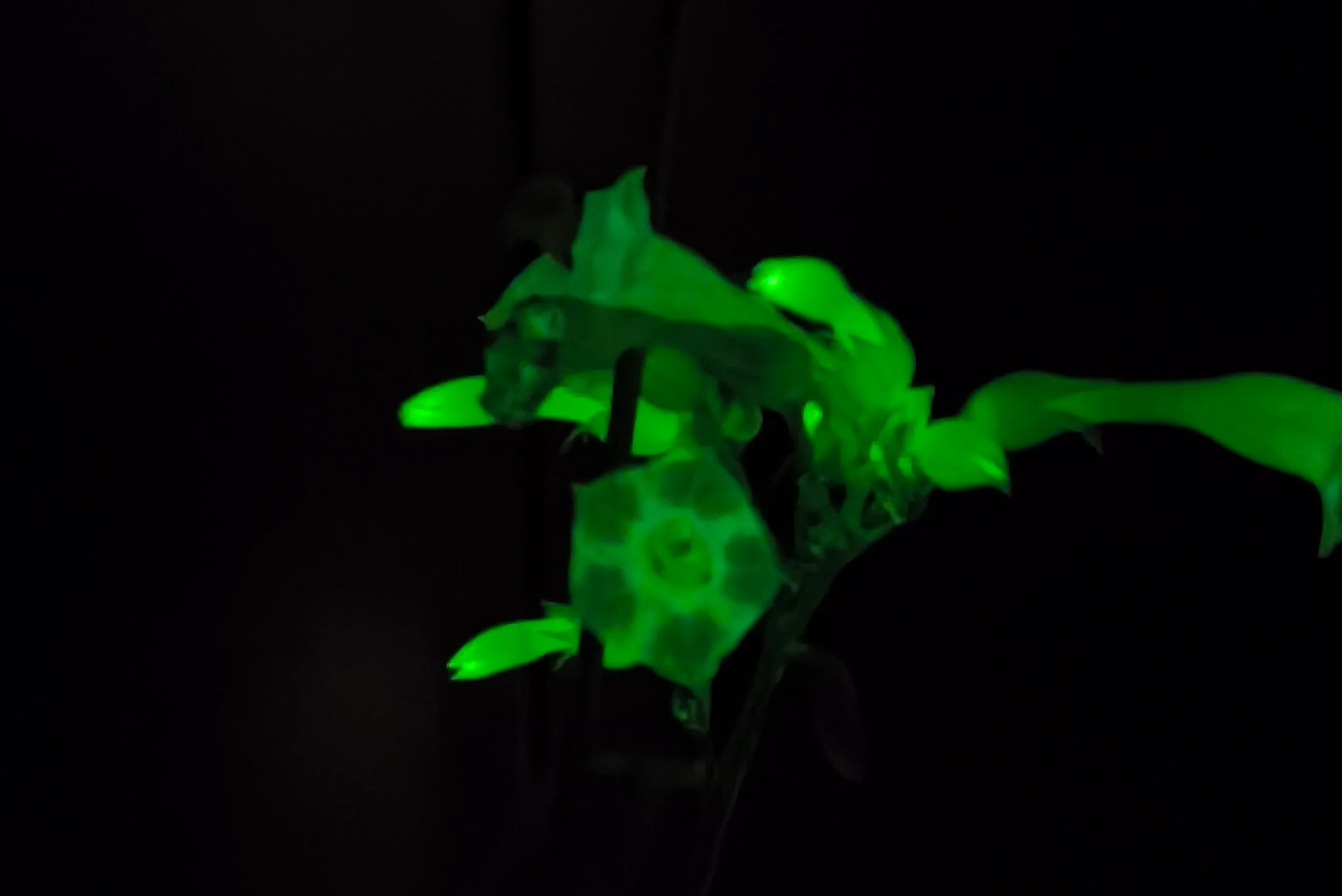

永井:ナノランタンで細胞を光らせる場合はナノランタンの遺伝子を細胞に導入してナノランタンのタンパク質を細胞に作らせた後に、人工的に合成されたルシフェリンをふりかけなければなりません。もし細胞自身がルシフェリンを生合成してくれたらもっと使い勝手が良くなります。そこで発光するキノコから生物発光タンパク質やルシフェリンの生合成に必要な酵素の遺伝子を単離しました。

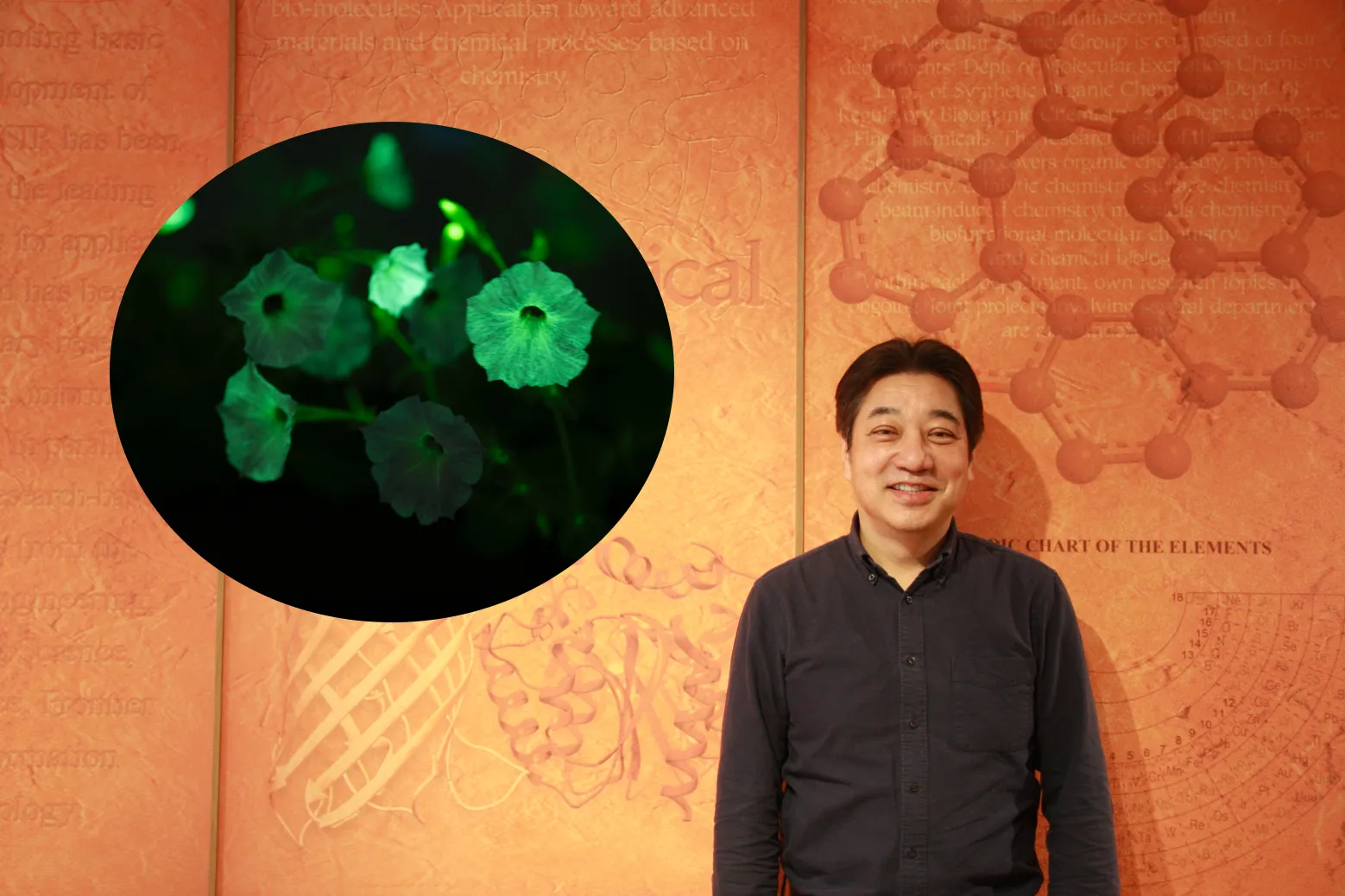

それらの遺伝子を導入したタバコがこちらです。

取材日当日に見せていただいた、何もしなくても自ら光るタバコの花。スマートフォンのカメラで撮影可能だ。 光るタバコのカルスで飾られた盆栽を大阪・関西万博にも出展。「未来の侘び寂び(わびさび)」を通してエネルギー問題と最先端技術を伝える。遺伝子組換え体の実験室外利用に関する「カルタヘナ法」も遵守している

撮影:リケラボ編集部

── 紫外線を当てなくても光っています!しかも結構はっきりと発光していますね。

永井:この光るタバコやそこから作成したカルス(細胞)を用いたアート作品を大阪・関西万博に出展します。ぜひ来場してご覧になってください。蛍光灯やLEDとはまた違う、不思議で柔らかみのある光に感動するに違いありません。

※4/21~28の8日間、大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンチャレンジで展示されます。

── 先日(24 JAN 2025)発表された、20色に光るタンパク質はどのようにして作られたのでしょう。

永井:色を変えるには、融合させる蛍光タンパク質の種類を変えます。但し、単に融合させるだけでは色は変わりません。先述したFRETが高効率に生じるように工夫して融合させます。これにより、緑色の蛍光タンパク質と融合すれば緑に、黄色の蛍光タンパク質に融合すれば黄色に光ります。

この技術をさらに応用して、今回は2種類の蛍光タンパク質と生物発光タンパク質を融合させてみました。青に発光する生物発光タンパク質に、(例えば)緑色と黄色を連結し、これら2種類の蛍光タンパク質へのFRET効率を変化させることで3種類の色の混合比を自由に変える方法を編み出しました。光の三原色は赤、緑、青。この3種類があればほとんどの色が表現できます。まるでデジタルでカラーコード*を決めるように、タンパク質の発光色を変えられるのです。

*赤(R)、緑(G)、青(B)の強さを16進数で表わして色を決定する方式。例えば白はR:255 G:255 B:255と表示される。

20色に光るタンパク質「eNLEX」、異なる色で発光する複数細胞の同時観察にも成功した。

画像提供:永井先生

Reprinted with permission from M Hattori et al., Science Advances11(4) (2025)

https://www.science.org/toc/sciadv/11/4

見向きもされなかった希少細胞の動きを探求

── 先生は、観察する装置の開発にも積極的に取り組まれています。

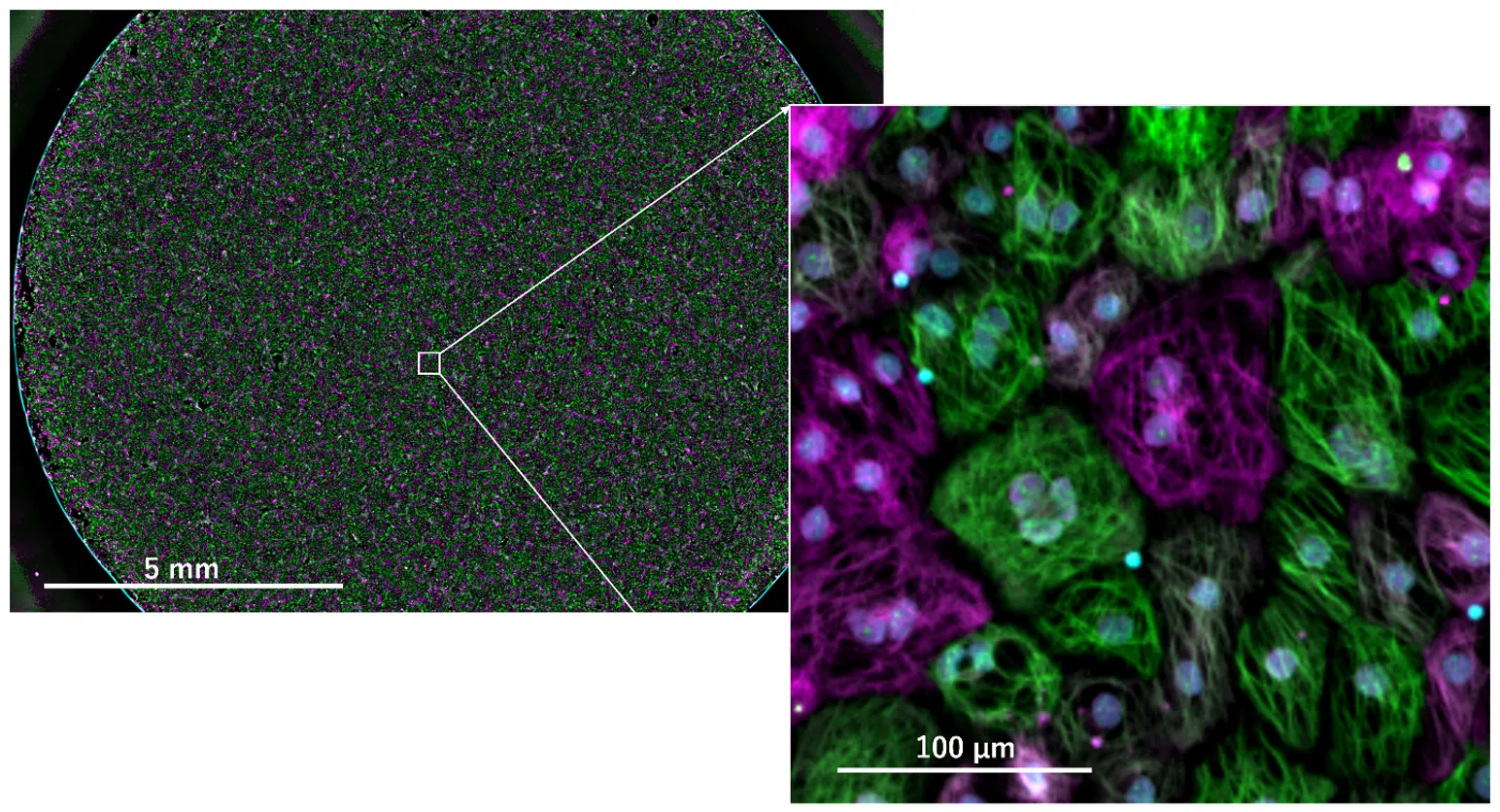

永井:私たちは大きな視野で100万以上の細胞を一度に観察できる顕微鏡「AMATERAS(アマテラス)」を開発しました。これによって、100万の中の10個以下、つまり0.001%以下しか存在しない希少な細胞でも発見することができるようになりました。

AMATERASで捉えたiPS細胞由来の心筋細胞シート。左の写真がAMATERASでワンショット撮影して得た画像。右の写真は白枠部分をコンピュータ上でデジタル拡大した画像。光学拡大しなくても細胞内部の構造が分かる

画像提供:永井先生

── なぜ、普通と異なる希少細胞の観察にこだわられたのでしょうか?

永井:従来の研究手法は、観察対象を構成する主要で数の多い細胞に着目するのが一般的でした。測定された値の中で他のデータとかけ離れている細胞は稀にしか存在せず、それらは重要ではないとみなされ解析対象から外されてきました。従って、このような外れ値的な特徴を有する希少な細胞に関する知見はほとんど蓄積されていません。もしかしたらこのような希少な細胞が重要な生理機能を有している可能性があるかもしれませんが、その希少な細胞に有用性を見出そうとした研究者はほとんどいませんでした。なぜなら、希少ゆえに見出すのが難しく、たとえ見出されたとしても再現性を得ることがままならなかったからです。この問題を克服するために、我々は100万以上の細胞をミクロンレベルの空間分解能で同時観察可能なイメージング装置「トランススケールスコープ」を開発しAMATERASと命名しました。このAMATERASにより0.1%以下しか存在しない希少な細胞がその他多数の細胞に働きかけて多細胞集団のシステム転換を引き起こす事例を見出すことに成功しました。

今まで誰も着眼していなかったところに目を向けて、その重要性を解き明かしていくことが研究の醍醐味だと私は思います。それ故に人と違うことを考えて、自分が道を切り拓いてやるぞと常に意気込んでいます。

「学問」の壁を取り払い、異分野融合人材の育成を

── 先生が研究者人生をかけて磨かれた発光技術で、今後どのような展開をお考えですか?

永井:学生の頃から興味を持っている胚発生のリアルタイム観察はもちろんのこと、生体分子や環境因子などの検査など、多岐にわたる応用が可能です。加えてこれらの技術は研究室レベルに留まらず、皆さんの生活を大きく変えるポテンシャルを持っています。

例えば、生物発光技術を応用して光る樹を作り出したらどうなるでしょう?この光る樹は化学反応で光るので電気は不要です。もし電気が不要な光る樹を街路灯として用いれば、電力とCO₂を削減しながら都市の緑化に貢献できます。気候変動問題を解決することができるかもしれません。

照明として利用するにはまだ明るさが足りませんが、今後10年以内を目標に、明るさを増強する技術を開発したいと考えています。

── 希少細胞の観察からエネルギー問題まで、先生は縦横無尽にサイエンスを駆け回っていますが、研究者を目指す若い方にメッセージをお願いします。

永井:やはり知的好奇心の塊になることですね。そのためには文理の垣根、学問分野の垣根を越えて何にでも興味を持つこと。理系や文系とか、物理や化学、生物とか世の中の現象は分かれておらず混然一体なのだから。

そして自分が分からないこと、やりたいことをとことん突き詰める。分かるまで、やり遂げるまで失敗しても諦めない。そのためには将来のことなんか考えずに今にのめり込む。私は大学院生やポスドクの頃は寝ても覚めても研究のことばかり考えていました。任期が3年の職を2回繰り返しましたが、任期後のことなんかまったく考えずに研究にのめり込みました。研究はそれぐらい面白いものです。

あと、世の中の流行に乗らないことも大切。流行りの研究を行わず、世間が考えていることと180°違う方向の研究を行っていると、人に笑われたり、馬鹿にされたり、相手にされないことがあるけど気にしない。ポスドクの時に「蛍光タンパク質を改変して光を当てると活性酸素を産生するタンパク質を開発する」という研究を行っていましたが、高名な先生に「あなたの研究は100万年たっても上手く行きっこないからさっさと研究テーマを変えたら?」と言われました。研究費が減らされたりして大変な時もありましたが、捨てる神がいれば拾う神もいて、様々な方に支えられ、結局はその研究テーマを完遂し論文を出すことができました。

もちろん考えた通りに研究が進まなかったことの方が多いです。しかし、研究は紆余曲折があるからこそ面白いのです。そして、人と違うことをやるからこそフロンティアを開拓できるのです。宇宙で自分しか知らない実験結果に遭遇してニンマリしてみませんか?

永井 健治(ながい たけはる)教授大阪大学 産業科学研究所 先導的学際研究機構

1992年筑波大学生物学類卒業。94年同大学院農学研究科修士課程修了、98年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。卒研は両生類の初期発生、修士ではX線顕微鏡、博士ではマウスの神経発生、ポスドクではGFPテクノロジーと研究テーマを変えながら「生命とは何か」を追い求める。理化学研究所基礎科学特別研究員、JSTさきがけ研究員を経て、2005年に36歳で北海道大学教授に。2012年より現職。バイオイメージングの分野で次々に新しい成果を発表し続け、第44回島津賞、第36回大阪科学賞など多数受賞。座右の銘は「自我作古」。

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。

関連記事Recommend

-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

昆虫たちのコミュニケーションを、脳の神経レベルで解析する。聴覚研究を通じて、脳の仕組みに迫る上川内教授

-

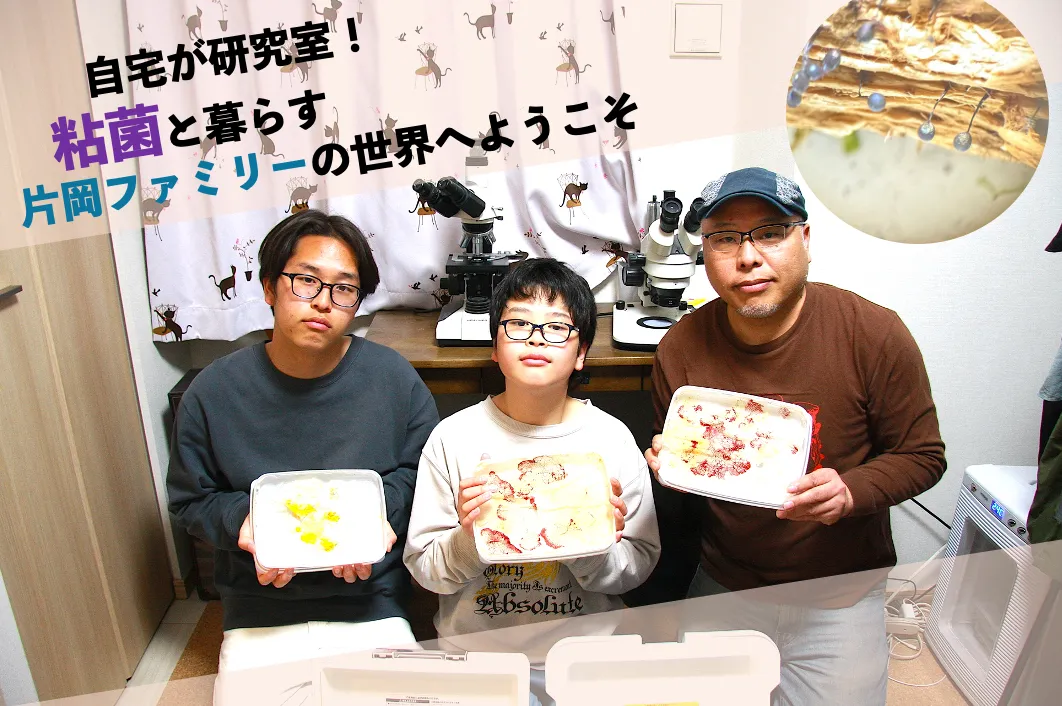

自宅が研究室! 粘菌と暮らす片岡ファミリーの世界へようこそ

-

淡水魚と海水魚が一緒に生息できる「魔法の水」とは?世界の食料問題に立ち向かう「好適環境水」による陸上養殖

-

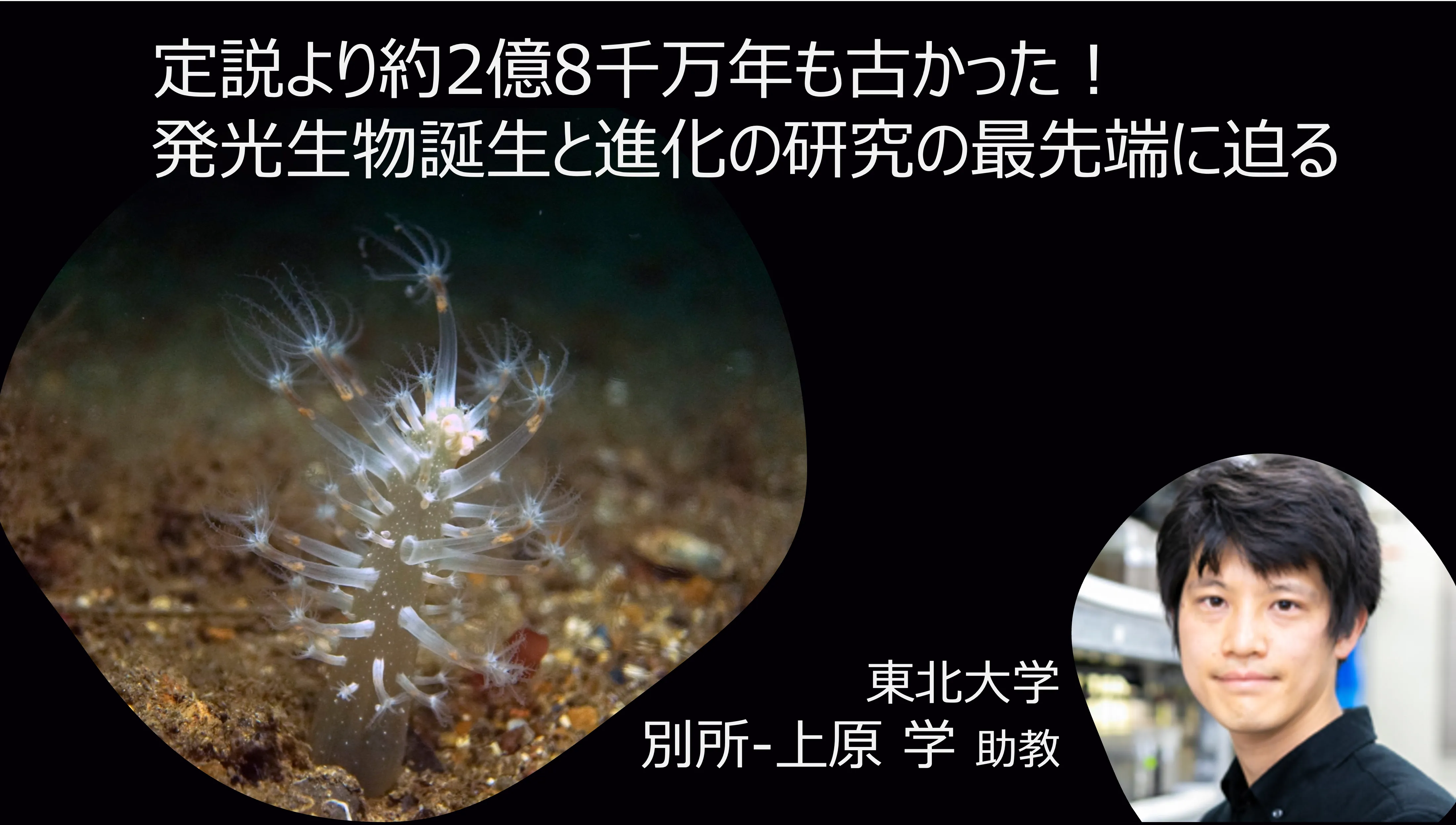

定説より約2億8千万年も古かった!発光生物誕生と進化の研究の最先端

東北大学・別所-上原学助教インタビュー -

動かない植物の生存戦略に魅せられて 東京大学名誉教授・東京農業大学教授 篠崎和子先生

食糧問題の解決にもつながる「植物の環境応答機構の解明」

-

イモリの研究で再生医療の未来を拓く!「流行の外」から先端を進む筑波大・千葉教授

-

この植物の匂いって一体なに? 素朴な疑問から始めて、真相に迫っていく塩尻教授の研究スタイル

植物同士の驚きのコミュニケーション手法

-

不死身クラゲの「若返り」を可能にする遺伝子の秘密を発見!