リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

マウスからニワトリ、さらにターコイズキリフィッシュへ。生命の「時の設計図」解明のため、あえてモデル動物を変えていく荻沼チームリーダーの研究戦略

固定観念を覆すpH応答生物学の確立へ

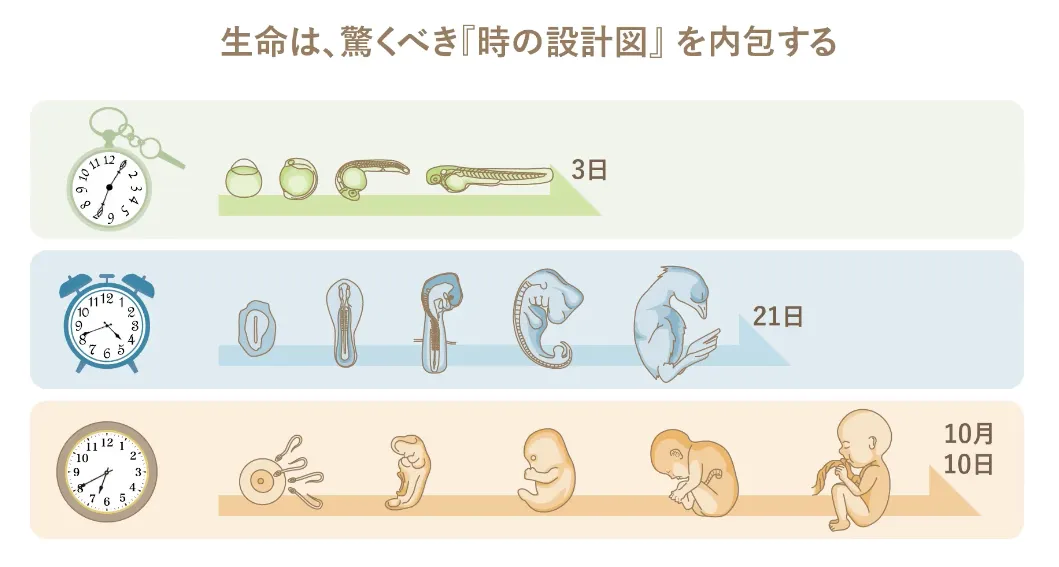

精子と卵子が出会って受精すると、受精卵が分裂を繰り返して体を形づくっていきます。この胚発生と呼ばれるプロセスは、ニワトリなら21日、ヒトは約10カ月と動物の種ごとにほぼ決まっています。では、なぜこのように正確なスケジュールに基づいて、体がつくられていくのでしょうか。その背景にある「時の設計図」を解明するのが時間発生生物学です。

理研ECL研究チーム(理化学研究所の若手研究者育成制度「Early Career Leaders Program」に基づき設置された研究グループ)の荻沼政之チームリーダーは、これまで20年近くもの間ずっと、この時間の謎を追究し続けてきました。しかもより真理に迫るために、モデル動物をわざわざ3種類変えて研究しています。モデルを変えるリスクや手間を厭わず研究に打ち込んできた成果がいま、革新的な学問領域の立ち上げにつながろうとしています。

すべての生命に備わる「時の設計図」を解き明かす

── 生命の時の設計図とは、どのようなものなのでしょうか。

荻沼:たとえばヒトの場合なら、よく十月十日といわれるように、妊娠してから生まれてくるまでの期間がほぼ決まっています。さらにこの間に、母胎内で体が形づくられていく順番も決まっています。具体的には胎児の神経管や頭部が先にできて、手足がつくられていくのはその後といった具合です。生まれてくるまでの時間に違いはあっても、受精からの一連のプロセスは、どの動物もほぼ同じです。なぜなら動物ではその種ごとに、受精してからの成長過程が定められているからで、これが生命の「時の設計図」です。

── 生まれてからの過程があらかじめすべて設計されているのなら、寿命もだいたい決まっているのでしょうか。

荻沼:そのとおりです。ハツカネズミなら2年程度で、一方では約500年も生きるといわれるニシオンデンザメのような生き物もいます。ヒトの場合は環境にかなり左右されますが、平均すれば80~90年弱ぐらいです。寿命が種ごとにほぼ決まっている理由は、時間経過に伴って遺伝子発現を制御する時の設計図があるからと考えられます。ただし、その設計図がどのようなものなのかは、まだほとんどわかっていません。この設計図を見つけて解読しようとするのが、時間発生生物学(=Chrono-Developmental biology)です。具体的にはまず胚の発生段階で時間を管理している遺伝子の機能や、分子的な仕組みの解明をめざしています。最終的に、もし設計図をすべて解明できれば、生命の時間を思うようにコントロールする可能性も出てきます。そのときには不老長寿の夢が叶うかもしれません。

日本ではマウス、フランスではニワトリをモデルに研究

── これまでに何度もモデル動物を変えていますが、そんな研究者はあまりいないのではないでしょうか。

荻沼:たしかにモデル動物を3種も使ってきた研究者は、ほとんどいないでしょう。私は最初にマウス、次がニワトリ、そして今はターコイズキリフィッシュを使っています。モデル動物を変えるたびに、それまで培ってきた各動物に特有の知見はいうまでもなく、その扱い方などのノウハウもほとんど役に立たなくなり、またゼロベースで新たに取り組まなければなりません。それで時間がかかったために、独立して研究室を持てたのも40歳を過ぎてからと少し遅い方になったのだと思います。ただ妥協せずに研究を突き詰めていこうとすると、必然的にこうなってしまったのです。

── 最初は国立遺伝学研究所時代のマウスですね。

荻沼:当時の指導教官だった相賀教授は、日本で2番目にノックアウトマウス(特定の遺伝子の機能を人為的に失わせたマウス)をつくった方でした。先生の下で、まず修士時代にBACトランスジェニックマウスをつくりました。このBACトランスジェニックマウスとは、大きなゲノム配列をマウスの受精卵に導入して、その遺伝情報が安定的に引き継がれるように改変したマウスです。これをつくるだけでも、かなり大変な作業となりましたが、おかげで貴重なノウハウを身につけられました。続いて博士課程では、マウスの体節形成の仕組みを調べて学位を取りました。発生の過程でマウスの体が規則正しく区切られていく仕組みを調べたのです。このとき発表した研究論文(※1)の引用数は現時点までに130を超えていて、そこそこインパクトのある内容となりました

※1:「Mesp2 and Tbx6 cooperatively create periodic patterns coupled with the clock machinery during mouse somitogenesis」/Development 135(15), 2555-2562 (2008)

── 2009年からはフランス国立科学センターに移ってポスドク、ここで扱っているのはニワトリですね。

荻沼:ポスドクをしていたのは、オリビエ・プルキルエ(Olivier Pourquié)博士の研究室です。ニワトリに変えた理由は、母親の胎盤内で成長するマウスと違い、ニワトリは卵の中で成長するため培養などについて扱いやすかったからです。プルキルエ先生は時間の研究者であり、ニワトリの体節時計を発見しました。具体的には「hairy(ヘアリー)」と呼ばれる遺伝子が、体節形成のタイミングをコントロールしている事実を明らかにしたのです。これは20世紀の発生生物学における24のマイルストーンの1つにも選出された重大な発見です。やがて2015年にプルキルエ先生は、ハーバード大学医学部に移りますが、そのときも一緒についていきました。

── ニワトリを調べているうちに、なにか新しい現象に気づいたのですか。

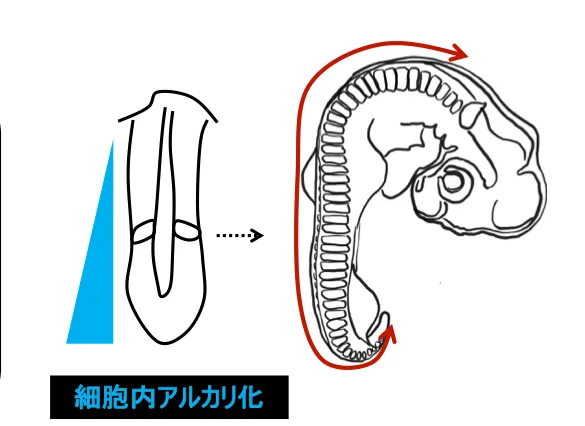

荻沼:時間経過に伴ってニワトリの体節がどのように形成されていくのかを調べていたところ、プルキルエ先生から発生過程の細胞内のリソソームの働きを調べてみればどうかとアドバイスされたのです。そこで、細胞内のpHを計測してみると、明らかに変化しているのがわかりました。これはかなり驚きの発見で、それまで細胞質のpHは基本的にずっと均一だと考えられていたのです。ところが胚が伸びて体軸をつくっていくときには、細胞内でアルカリ化、つまりpHが高く保たれるようになり、その結果として分化が進められていました。さらに調べていくと、細胞内のアルカリ化はガン細胞の特徴であることも明らかになりました。細胞内pHが発生と細胞運命を切り替える鍵となっていること、この仕組みがガン細胞にも共通することをまとめた論文は『Nature(※2)』に掲載され、2025年の時点で引用件数が143件となっています。

※2:「Intracellular pH controls Wnt downstream of glycolysis in amniote embryos」/Nature 584(7819), 98-101 (2020)

休眠する魚、ターコイズキリフィッシュとの出会い

── さらに研究を進めるために、もう一度モデル動物を切り替えたのですね。

荻沼:ニワトリでは調べることのできない着眼点を思いついたからです。発生過程でのカギを握っているのは、プルキルエ先生が見つけたhairy遺伝子です。細胞内でhairy遺伝子が発現するたびに、体節が形成されていきます。この遺伝子が発現する時間はゼブラフィッシュなら30分に1回、ヒトなら5時間に1回と決まっています。ただし、その時間の違いが何によるのかはわからない、だから何とかして解明したい。いろいろ考えた末に思いついたのが、逆転の発想でした。仮に成長過程で時間の止まってしまうような現象を見つけられれば、そこから何かわかるのではないかと考えたのです。受精してから成長していく途中で、成長を止めてしまうような生き物をもし見つけられれば、その遺伝子の発現を調べると成長が止まる理由がわかるかもしれません。止まる理由がわかれば、次には止めずに動かすメカニズムを解明できる可能性が出てきます。

── その成長を止める動物が、ターコイズキリフィッシュだったのですか?

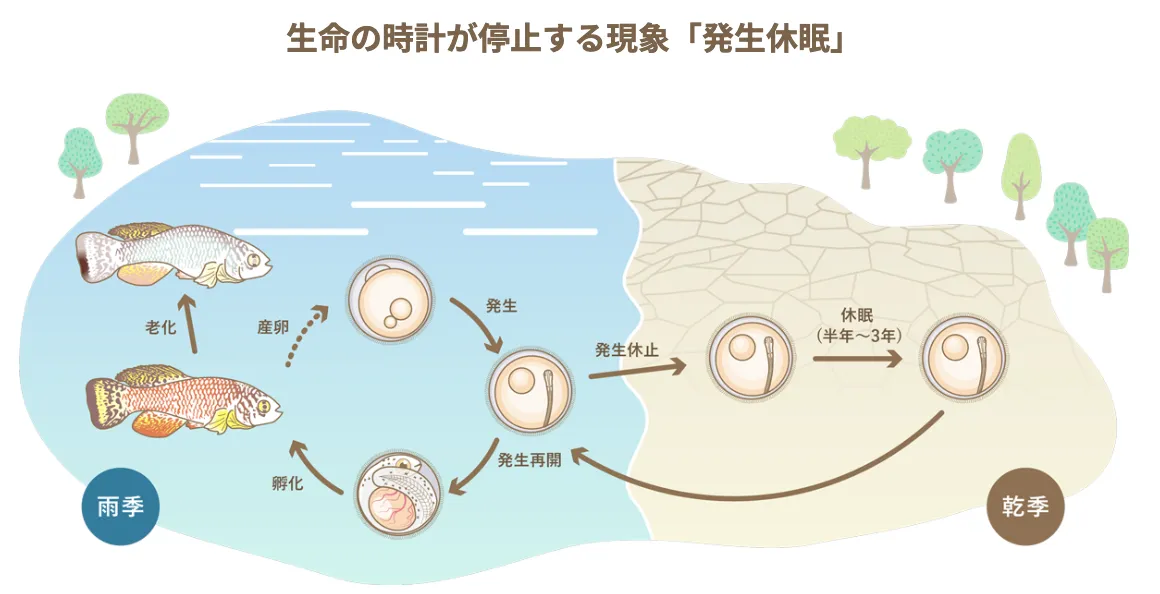

荻沼:日本に帰国後、石谷太教授の研究室に助教として着任しました。そこで出会ったのが、アフリカ・ジンバブエ原産のターコイズキリフィッシュです。この魚は雨季にだけ現れる池で暮らし、乾季になると胚の発生が途中で止まり、休眠状態に入ります。再び雨季になると発生を再開して成長し、わずか約4カ月という短い寿命を全うします。研究室では、この特性を利用して老化研究を進めていました。一方で私は、ターコイズキリフィッシュの休眠中も細胞は生きて活動しているにもかかわらず、成長だけが止まるという点に強い興味を持ちました。つまり、休眠状態にある胚の遺伝子を解析すれば、休眠を制御する仕組みを明らかにできるのです。

── ではターコイズキリフィッシュの遺伝子解析に取り組んだのですね。

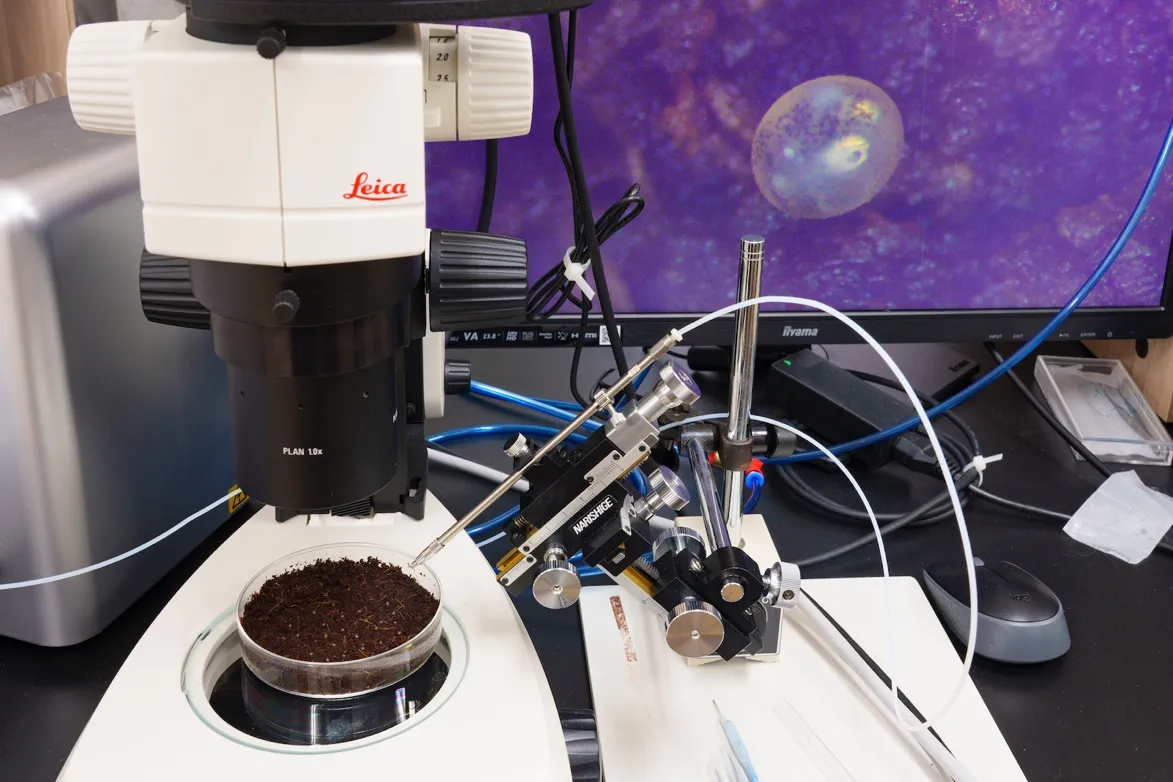

荻沼:ただし、遺伝子をきめ細かく解析する必要があります。それも可能な限り速く行いたいので、遺伝子を解析する方法を自分で開発しました。CRISPR-Cas9を使って遺伝子を思い通りにノックアウトする技術、これにくわえて細胞の状態を自動観察する顕微鏡システムも開発しています。研究の成果を今まとめているところですが、その過程で気づいたのが細胞内のpHの重要性です。

固定観念を覆すpH応答生物学の確立へ

── 令和7年度に発足した学術変革領域研究「pH応答生物学の確立(※3)」の代表になっています。

荻沼:細胞質のpHについては、プルキルエ先生から「細胞内pHに注目した研究は極めて少ない。絶対面白いから続けろ」とアドバイスされていました。日本に戻ってからも京都大学の高橋重成先生が代表を務められていた「pH応答生物学の創成」に参加させてもらい、pHが生命現象を根底から見つめ直す鍵となると確信したのです。そもそも2020年に私が『Nature』に論文発表するまでは、細胞質内のpHは不変で安定していると考えられていたのです。この従来の常識を覆す形で、これから研究を進めていきます。テーマは大きく2つあり、pHストレス応答とpHシグナルの解明です。これにより新たな学問領域として「pH応答生物学」の創出をめざしています。

── もしかするとターコイズキリフィッシュが休眠状態に入るメカニズムにも、pHの変化が関係している可能性もある?

荻沼:ターコイズキリフィッシュは乾季の間は休眠状態です。外部環境の条件を人工的に整えれば、この休眠状態を3年ぐらい維持できるのがわかっています。しかも長期間休眠していても、ひとたび目覚めれば普通に成長していきます。この間には代謝が止まっているわけではなく、胚の周囲にある卵黄から栄養を得て代謝しています。つまり栄養を与え続ければ、休眠状態をずっと維持できる可能性もある。一連のメカニズムの中ではpHも変化していると考えられますが、その点まではまだ解明できていません。

※3:https://phbiology.rcast.u-tokyo.ac.jp/

モデル動物を変えてでも真理を究めたい

── 対象とするモデル動物を何度も変えてまで研究を続けてきた原動力は何だったのでしょうか。

荻沼:研究とは、知的好奇心を思う存分に充たせるすばらしい仕事だと思います。だから、自分としてはいつも「世界で一番面白いことをやっているんだ」と考えて取り組んできました。要するに「誰も見ていない現象」を初めて見る、これが研究のエッセンスだと思うのです。その上でもう一点、これまで相賀先生、プルキルエ先生さらには石谷先生と優れた先生から指導を受けましたが、だからこそ師匠を超える独自の発見をしたいと強く思うようにもなりました。ターコイズキリフィッシュの休眠や細胞内のpHに着目したのは、そのような理由が大きいですね。

── 人が着目しないところから新しいサイエンスが生まれるわけですね。

荻沼:なにか発表したときに「えっ、そんなところを見てたんだ!」と、驚いてもらえるのがすごくうれしい。私にとっては、これが研究の醍醐味だといえます。ただそのために一つ大切なことがあります。博士課程に進んだときに相賀先生からいわれたのが「自分が得意だと思う武器を一つ見つけなさい」でした。一つだけでいいのです、それを磨けばサイエンスの世界では絶対に活躍できるからと、そう励まされました。私にとってのその武器は「遠回りをしてでも、自分が真に興味を抱いたサイエンスを貫き通す」ことでした。この姿勢は、その後の研究活動にも大きく生かされています。

── 合計8年間の海外ポスドク生活からは、どんな学びを得られましたか。

荻沼:そもそも英語がまったくできなかったのです。だから相賀先生から「君は英語ができないから、海外に出るしかない。そこで揉まれないと絶対に英語はできないから」といわれました。そこで、英語が公用語のフランスの研究所に行き、おかげで海外でもなんとかやっていけるようになりました。今の若い人の間では内向き志向が強いようですが、研究者として一皮むけるために、一度は海外に出てみるのがよいと思います。

<お知らせ>

生命機能科学研究センター 時間発生生物学理研ECL研究チーム(理研ECL研究チームリーダー: 荻沼 政之)では研究員または特別研究員を募集しています。詳細は下記まで。

https://www.riken.jp/careers/researchers/20240313_2/index.html

荻沼 政之(おぎぬま まさゆき)

国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター 時間発生生物学理研ECLチーム チームリーダー

2008年総合研究大学院大学 生命科学研究科 遺伝学専攻修了、博士(理学)。2008年国立遺伝学研究所 相賀研究室 ポスドク、2009年フランス国立科学研究センター オリビエプルキルエ研究室ポスドク、2015年ハーバード大学医学部 オリビエプルキルエ研究室ポスドクを経て、2020年大阪大学微生物病研究所 石谷研究室助教を経て、2024年より現職、2025年度より学術変革(A)「pH応答生物学の確立」代表。

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。

関連記事Recommend

-

【睡眠研究】人類に必要なのは冬眠…?冬に起きられない理由【動画で解説】

-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

動くロボットを食べると、人は何を感じるか? ――可食ロボットとの相互作用を通じ、「生の根源」に迫る:電気通信大学仲田佳弘准教授

-

昆虫たちのコミュニケーションを、脳の神経レベルで解析する。聴覚研究を通じて、脳の仕組みに迫る上川内教授

-

【ピタゴラスの雑学】“三平方の定理”は意外なところで生まれていた!現代にも活用?【動画で解説!偉人の証明】

-

【化学の基礎】元素周期表の意外な歴史を動画で解説!

-

“指先で考えるロボットハンド”で生産現場にパラダイムシフトを。近接覚センサを武器に「人間を超えるロボット」実現に挑む

大阪大学基礎工学研究科助教/株式会社Thinker取締役 小山佳祐

-

発光の技術で可視化される生命のダイナミズム。 「光る植物」 が、街の風景と社会を変える!

~大阪大学産業科学研究所 永井健治教授~

-

ホタテの殻を美しくアップサイクル-ものづくりへの情熱で社会課題を解決-

甲子化学工業株式会社