リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

昆虫たちのコミュニケーションを、脳の神経レベルで解析する。聴覚研究を通じて、脳の仕組みに迫る上川内教授

夏にはセミが鳴き出し、秋になるとコオロギや鈴虫の鳴き声が響いてくる。音を出す虫たちは、人にとっても身近な存在です。では、なぜ虫たちは音を出すのでしょうか。その理由は、実は人と同じ。人が声を使ってコミュニケーションしているように、虫たちも音で想いを伝え合っているのです。

名古屋大学大学院理学研究科の上川内あづさ教授は、2002年からショウジョウバエの聴覚の研究に取り組み、数々の成果を発表してきました。虫たちも脳内の聴覚情報処理システムを使って、コミュニケーションを成立させている――。教授の論文は国際科学雑誌に多数掲載され、2025年には自然科学分野で優れた業績をあげた女性研究者に贈られる「猿橋賞」を受賞しています。

ミツバチからショウジョウバエへ

―― 昆虫の聴覚研究に取り組んだキッカケは何だったのでしょうか。

上川内:そもそもの興味の対象は聴覚ではなく、コミュニケーションやそれを成立させる脳の仕組みです。大学時代の研究室ではミツバチを扱っていたので、その社会性を支える脳の仕組みをテーマとしました。ミツバチはコロニー、つまり女王バチ、働きバチ、雄バチによって構成される社会集団をつくって生活しています。コロニーを維持するために分担して仕事するのですが、その際に欠かせないのがコミュニケーションです。よく知られているのが「8の字ダンス」で、巣の中で踊ることで仲間に蜜のある場所を教えています。つまり仲間のダンスを見たハチは、その意味を理解しているわけです。このようなコミュニケーションを成立させている仕組みが、きっと脳にあると考えました。

―― では、ミツバチの脳の研究からスタートしたのですね。

上川内:正確には脳と感覚器ですね。コミュニケーションを成立させるためには、信号を発信する手段と信号を受け取って理解する手段が必要です。信号を受け取るのが感覚系で、そこから入ってきた情報を処理して何らかの判断を下すのが脳です。学部時代に始めた研究を大学院に進んでからも続けて、最終的には博士論文にまとめて2002年に学位を取得しました。

―― そこからショウジョウバエに対象を変えた理由は何だったのでしょう。

上川内:理由は大きく2つあります。第1の理由は、研究対象としてショウジョウバエが使いやすいからです。ショウジョウバエは、すでに100年以上前から研究に使われていて、モデル生物としての地位が確立されています。遺伝子操作の方法なども広く知られていて扱いやすいのです。もう1点の理由は、そのコミュニケーション方法です。ショウジョウバエは「求愛歌」と呼ばれるユニークなやり方でコミュニケーションします。今から20年以上前の時点で、コミュニケーションを実際の行動と脳レベルで理解する対象としては、ショウジョウバエがベストな選択肢だったのです。

鼓膜ではなく触角で音を聴く

―― ショウジョウバエは体長3mmぐらいと小さな生き物です。求愛の歌を理解できるのであれば、耳を持っているのですか。

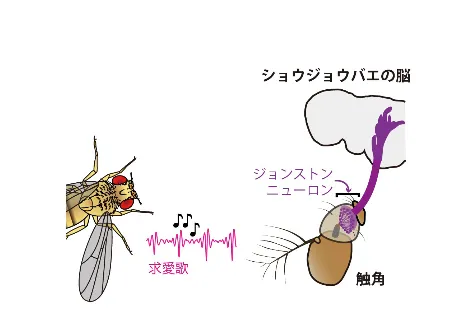

上川内:ショウジョウバエは、人間の耳の中にあるような鼓膜をもっていません。耳の代わりに触角にあるジョンストン器官で音の情報を受け取っているのです。聴覚とは空気の振動を鼓膜で捉え、それを脳で音として認識する機能です。大切なのは音、つまり空気の振動をいかに捉えるか。ショウジョウバエは耳の代わりに、頭の先に1対の太くて短い触角を持っています。触角の先には細かな毛の生えている羽毛状の突起が出ていて、この突起が空気の振動によって揺らされるのです。たとえば音が前から来ると前後に揺れます。この揺れを、触角の根元にあるジョンストン器官が感じとっているのです。ショウジョウバエがジョンストン器官を使って、音と重力を感じわけている。この神経基盤を世界で初めて解明したのが2009年で、論文は国際科学雑誌『Nature』に掲載されました(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19279630/)。

―― ショウジョウバエにとっては、その突起の揺れが人の鼓膜で捉えられる空気の振動に相当する?

上川内:人の場合は、内耳にある有毛細胞が空気の振動、いいかえれば音波を受けて、その信号を電気信号に変えて脳に伝えています。ショウジョウバエでは、代わりに触角の先にある突起が揺れることで、ジョンストン器官の中にある感覚神経細胞が引っ張られたり縮んだりする。この刺激でこれらの感覚神経細胞が興奮して電気信号を脳に伝えます。要するに音、つまり空気の振動を受け取る器官こそ人とは違うとはいえ、ショウジョウバエも音を脳で理解しているのは人と同じです。このように触角を使って音を受け取る昆虫は他にもいて、身近なところでは蚊もそうです。一方でコオロギは鼓膜を持っているので、それを使って音をキャッチしています。

―― 音を受け取るときに、鼓膜を使うのとショウジョウバエのように羽毛状の突起を使うのとでは何か違いがあるのでしょうね。

上川内:鼓膜のある方が、遠くからの音をキャッチできます。音は鼓膜を振動させる疎密波、つまり密度の濃い部分と薄い部分を持つ空気の波として伝わります。この疎密波が鼓膜を振動させるのです。ショウジョウバエの触角は、空気の波ではなく微かなゆらぎに反応します。だから近くの音しか聴こえないのです。触角の揺れ方は、伝わってくる空気の振動によって変わってきます。とても興味深いのは、一番大きく揺れる周波数が決まっている点です。要するに一番聴きたい音が届いたときに、触角を大きく揺らす。その音、つまり空気の振動が何によるものかといえば、相手の羽音なのです。

―― 聴きたい音があるのだとすれば、聴きたくない音もある?

上川内:ショウジョウバエの脳内観察により、音を感じる触角のニューロンは、脳内に入ると2つの経路に分かれていくことが明らかになっています。1つの経路では好ましい音、いわゆる求愛歌の情報処理をする一方で、もう1つの経路は逃避行動につながっています。だからといって音だけを聴いて、いきなり逃げ出すというわけでもありません。ただ、近寄っていくべき音なのか、そうではない音なのかをまず選り分けているのは確かなようです。

※ショウジョウバエが音を受け取るしくみ。求愛歌などの音は空気の振動として伝わり、触角を揺らす。触角の揺れはジョンストンニューロンと呼ばれる感覚神経細胞群を興奮させて、その興奮が脳へ音情報として伝わる。(「GABAergic local interneurons shape female fruit fly response to mating songs」https://www.jneurosci.org/content/38/18/4329 より)

タップして拡大

聴覚からの信号を脳で解釈する

―― よく「人は視覚が8割」といわれながらも、五感を使って情報を入手しています。ショウジョウバエも五感を持っているのですか。

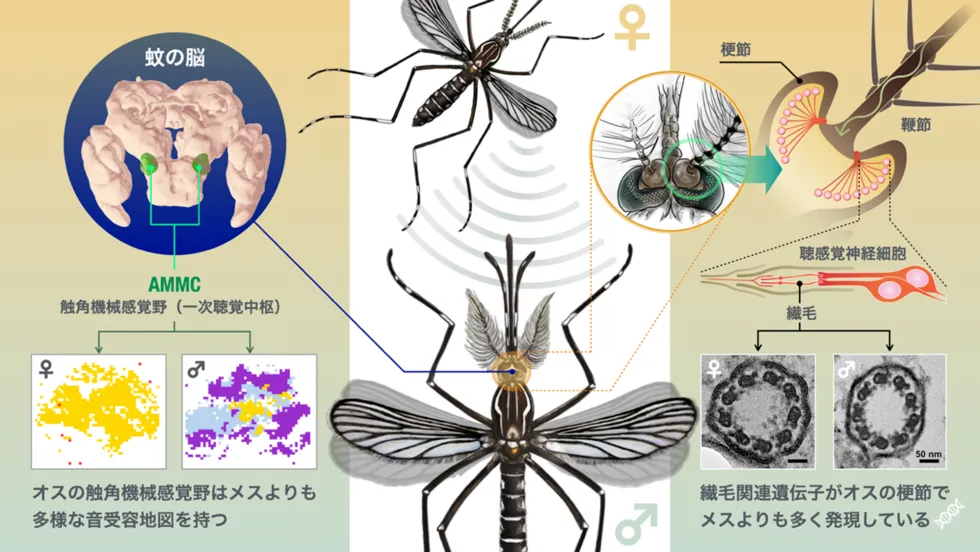

上川内:ショウジョウバエに限らず蚊も五感を備えています。ただジョンストン器官の中にある感覚神経細胞の数でみれば、ショウジョウバエが500個程度なのに対して、蚊のオスだと約1万5千個とかなり違いはあります。ショウジョウバエは求愛歌を聴き分けたうえで、配偶行動を行います。その際に相手を見ていないかといえば、決してそんなわけではなく視覚も使っています。ただ目の構造から考えると、それほど空間解像度は高くなさそうなので、ぼんやりと見えている感じでしょう。

―― ショウジョウバエは少ない数の神経細胞をフルに使って、相手を見極めているのですね。

上川内:相手の羽音を聴き取った結果、相手を拒否する音を出す場合もあります。このように、配偶行動の際にも別々の意味を伝えるよう音を使い分けているのです。ショウジョウバエのオスがメスに求愛するときには約35ミリ秒間隔でパルス音を出します。それも羽を震わせて飛びながら音を出すのではなく、歩きながら近寄っていき、わざわざ羽を振って音を出すのです。メスに近づいたオスは、羽を片方開いてパタパタと動かして音を出します。これがオスからの求愛歌になるわけです。

―― オスのショウジョウバエは、相手がメスかどうかを見極めてもいる?

上川内:その通りで見極めに使っているのは、足にある味覚ニューロンです。オスはまず相手の体を足で触ります。相手がメスならフェロモンを出しているので、味覚ニューロンで感じ取れるのです。メスであると確認できたら、追いかけ回して羽を振って求愛の音を出すのです。ちなみに蚊の場合は、オスとメスでは羽音が異なるので、わざわざ触れなくても羽音を聴くだけで相手の性別を識別できます。ショウジョウバエを観察していると、羽化してから1日後ぐらいには、求愛行動をするようです。

経験により音を聴き分ける能力を高めていく

―― 生まれてすぐにコミュニケーションできるというのは、大した能力だと思いますが。

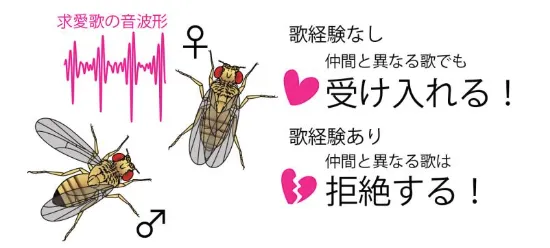

上川内:研究を進める中で音を聴き分けるショウジョウバエの能力が、育て方によって変わってくる事実を明らかにしました。求愛の歌をショウジョウバエに多く聴かせていると、聴覚が微調整されて聴き分け能力が高まるのです。経験により脳が変化している様子までを明らかにして、2018年に発表しました。羽音は要するにリズムですから、音楽に近いのではないかと思います。人はコミュニケーションする際に言葉を使いますが、言葉とは意味を概念化するツールといえるでしょう。そのような要素を挟むのではなく、音楽であればダイレクトに感情を揺さぶる。これが音を使ったコミュニケーションの原点ではないでしょうか。

※ショウジョウバエの歌識別学習。若い時期に歌を聴く経験をしない場合、成熟時に自分の種と異なる求愛歌でも受け容れるが、自分の種の歌を聴いて育った場合は、異なる求愛歌は拒絶するようになる。(出典:名古屋大学プレスリリース ハエだって聞きなれた音が好き♪~ヒト言語学習メカニズム解明につながる可能性も~ https://www.bio.nagoya-u.ac.jp/files/topics/180320_KamikouchiP.pdfより)

タップして拡大

―― つまり音を使ったコミュニケーションから始まって、やがて特定の音の変化を言葉として使えるようになった。

上川内:いろいろな音を意識して出せるようになると、特定の音に何らかの意味を持たせたくなるのではないでしょうか。鳥や人間は複雑な声帯を持っているので、さまざまな音を出せます。だから言葉を使えるようになったのかもしれません。ただショウジョウバエを見ていると、言葉を使ってはいないものの、羽音でコミュニケーションしている事実はよくわかります。羽音による求愛歌を聴いて、オスを受け容れるかどうかを明らかにメスは判断していますから。

―― それにしても小さなショウジョウバエの行動をきめ細かく観察するのは、かなり手間のかかる作業ではないでしょうか。

上川内:音による反応の違いは行動で判断するしかありません。オスの羽音を聴いて、メスがどのように行動するのか。聴覚による行動を大規模に効率良く調べるため、2013年に独自の自動解析プログラム「ChaIN」をプログラミングが得意な知り合いと共同で開発しました。いわゆる動物行動のビッグデータ解析に先鞭をつけたプログラムですが、このツールも活用して成果を出しています。小さなショウジョウバエの映像を目で見て分析するのはとてつもなく大変な作業ですが、映像から動きを解析できれば聴覚による行動を緻密に把握できます。ただ脳内の神経活動を見るのは、今でも苦労しています。生きたままの脳を顕微鏡で観察するのですが、どうしても時間が経つにつれて弱っていきますから。

―― 最新の研究成果として、オスの蚊が多様な音に反応する事実を明らかにされています。

上川内:2025年に発表した研究成果ですが、オスの蚊は、メスよりも多様な周波数の音に反応します。蚊が音を聴いたときの脳の活動の様子を観察し、世界で初めて可視化しました。オスはメスの羽音を頼りに、パートナーを見つけているのです。メスの羽音の特徴を詳しく解明できれば、オスをおびき寄せて捕まえる装置開発などを期待できます。蚊は人に被害を与えるので、このような装置を活用して可能な限り共存できる仕組みをつくれればよいと思います。害虫だからといった単純に絶滅させようとするのはなく、できる限り共存できるよう制御するのが大切ですから。

※出典:名古屋大学研究成果発信サイト「蚊の脳が音に反応する様子を世界で初めて可視化 オスはメスよりも複雑な音の受容地図を脳に持つ」 https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2025/06/post-830.htmlより

タップして拡大

―― 単純に駆除するのではなく、共存するほうが望ましいのですか。

上川内:絶滅に至るような強い圧をかけると、それでも生き残ってくるような変異体がほぼ確実に出てきます。すなわちより強力な被害をもたらす蚊です。また、仮に絶滅させてしまったら、その結果として生態系にどのような影響が出てくるかもわかりません。逆にうまく繁殖を制御して共存できるようになれば、それで多くの問題が解決するはずです。

自分とはまったく違う人との出会いを大切に

―― 研究職とは、どのような仕事と考えればよいでしょうか。

上川内:自然界には不思議に思えたり、面白いなと気持ちを動かされるような現象がたくさんあります。そんな出来事に気づいたとき、好奇心の赴くままに追究していける職業が研究職だと思います。もちろん研究を通じて、社会問題を解決したり、社会からの要請に応えていく場合もあります。けれどもベースとなるのは自分の好奇心であり、それを元に活動し続けられるという意味で、素晴らしい職業だと思います。

―― そんな研究職を続けるためには、何に気をつけるべきでしょう。

上川内:自分の研究に賛同してくれる人を集める、これが一番大切でしょう。研究とは一人っきりでできる仕事ではありません。自分が面白いと思うテーマに賛同して、一緒に取り組んでくれる人が必要です。独自の自動解析プログラム「ChaIN」にしても、私一人で完成できたのではなく、私のアイデアをプログラムとして完成させてくれた研究者との共同作業によってできたものです。またテーマに対して研究を進めるための資金も欠かせません。賛同を得るためには、追求しているテーマの魅力を幅広く伝える必要もあります。一方で、そうやって人に伝えようと考えていると、それまで気づかなかった魅力を発見できたりもします。

―― 最後に研究職をめざす人へのメッセージをお願いします。

上川内:研究を進めるためには、自分とは背景や考え方の違う人たちと議論することはとても大切です。たとえば節目で研究室を変えたり、ポスドクになるタイミングで外国に出てみるのもよいと思います。私もシカゴで学会発表したときに、それを聴いていたドイツの博士から「興味が似ているから一緒に研究しよう」と誘われて、ドイツに行きました。この体験で自分の世界がかなり広がっています。必ずしも海外に行くべきだとは思いませんが、日本を離れるとまったく違う考え方の人と出会える機会が一気に広がるのも確かです。自分自身を振り返っても、海外に出た結果として交友関係やアイデアを議論できる相手の幅が大きく広がりました。実際に20年前に話していた内容が、今ごろになって実験に使えたりします。必ずしも海外に出なくてもいいのですが、常に視野と思考の幅を広げる意識を大切にすると良いと思います。

上川内 あづさ(かみこうち あづさ)

1999年、東京大学大学院・薬学系研究科機能薬学専攻、修士課程修了、2002年、同博士課程修了、博士(工学)。東京大学・分子細胞生物学研究所、科学技術振興機構BIRD研究員を経て、2005年よりUniversity of Cologne, Germany, 日本学術振興会 海外特別研究員を務める。2008年より東京薬科大学生命科学部助教、2011年より名古屋大学大学院理学研究科教授、2019年より東北大学大学院生命科学研究科教授(クロスアポイントメント)に就任し、2022年より名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所教授も兼任。

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。

関連記事Recommend

-

【睡眠研究】人類に必要なのは冬眠…?冬に起きられない理由【動画で解説】

-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

動くロボットを食べると、人は何を感じるか? ――可食ロボットとの相互作用を通じ、「生の根源」に迫る:電気通信大学仲田佳弘准教授

-

マウスからニワトリ、さらにターコイズキリフィッシュへ。生命の「時の設計図」解明のため、あえてモデル動物を変えていく荻沼チームリーダーの研究戦略

固定観念を覆すpH応答生物学の確立へ

-

【ピタゴラスの雑学】“三平方の定理”は意外なところで生まれていた!現代にも活用?【動画で解説!偉人の証明】

-

【化学の基礎】元素周期表の意外な歴史を動画で解説!

-

“指先で考えるロボットハンド”で生産現場にパラダイムシフトを。近接覚センサを武器に「人間を超えるロボット」実現に挑む

大阪大学基礎工学研究科助教/株式会社Thinker取締役 小山佳祐

-

発光の技術で可視化される生命のダイナミズム。 「光る植物」 が、街の風景と社会を変える!

~大阪大学産業科学研究所 永井健治教授~

-

ホタテの殻を美しくアップサイクル-ものづくりへの情熱で社会課題を解決-

甲子化学工業株式会社