リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

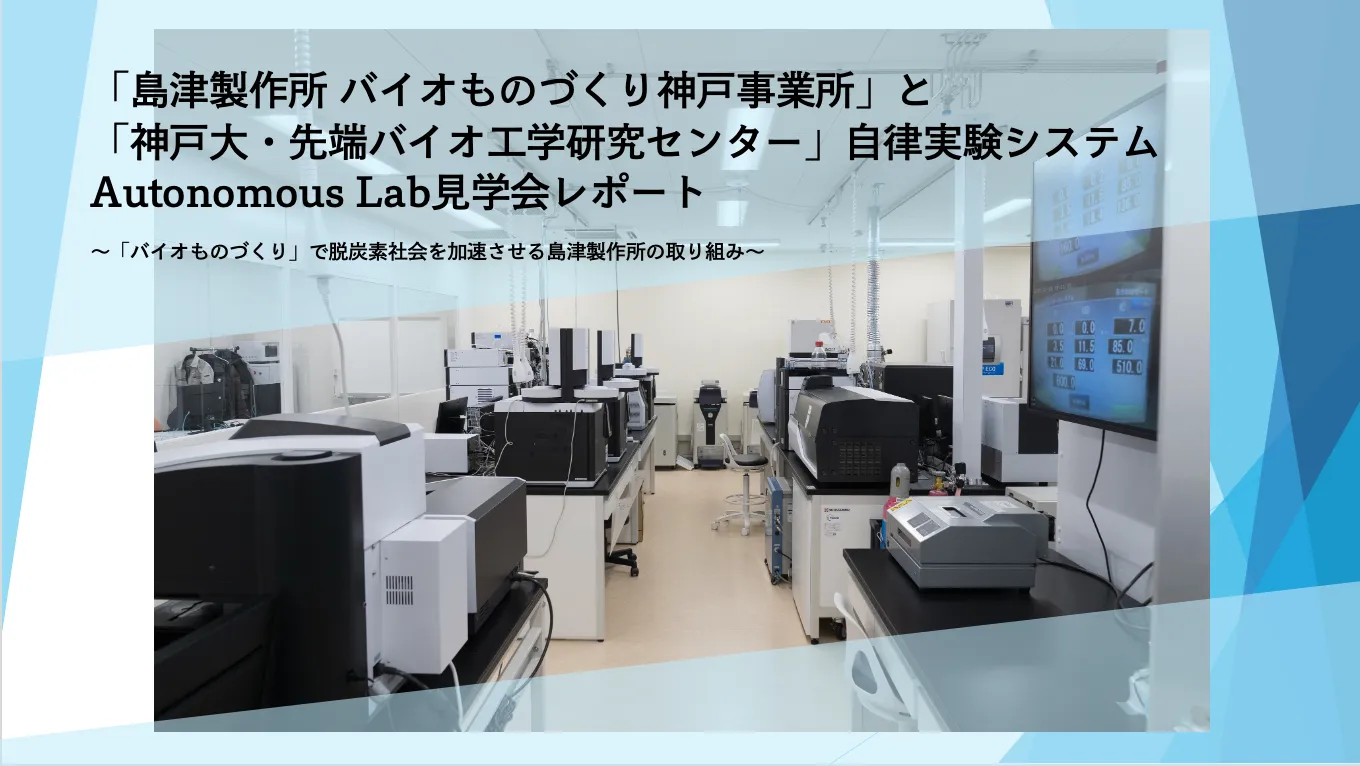

「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」と「神戸大・先端バイオ工学研究センター」自律実験システムAutonomous Lab見学会レポート

「バイオものづくり」で脱炭素社会を加速させる島津製作所の取り組み

島津製作所の新たな研究拠点「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」が神戸医療産業都市(神戸市中央区港島)に開所されました。2025年3月18日の見学会の様子をレポートします。

「バイオものづくり」は、微生物が持っている機能を生かして環境負荷の低い製品を作り出すことを目指し、NEDO グリーンイノベーション基金事業等、国を挙げて研究が推進されている脱炭素社会へ向けた重要戦略の一つ。バイオものづくりを力強く支える島津製作所の最先端技術を集結したラボの様子は圧巻です。

また、当日は神戸大・先端バイオ工学研究センター蓮沼研究室で島津製作所が共同で開発を進めている自律型実験システム「Autonomous Lab」も見学させていただくことができ、AI制御により全自動でPDCAを繰り返すことができる実験装置の展望にも期待大の一日となりました。

CO2からバイオプラスチックを生産する「バイオものづくり」の拠点を開所

(以下記者会見での宮川氏の説明要約)

島津製作所は、二酸化炭素(CO2)からバイオプラスチックを生産できる微生物を200倍のスピードで開発することを目指して、2025年3月18日「島津製作所 バイオものづくり神戸事業所」(以下、神戸事業所)を開所し、微生物の機能を生かした「バイオものづくり」を推進して参ります。

まず取り組むのが、NEDOグリーンイノベーション基金事業に採択されたプロジェクト「CO2からの微生物による直接ポリマー合成技術開発」*1です。

CO2を原料として水素酸化細菌*2が体内に生産・蓄積する生分解性バイオポリマー(ポリヒドロキシ酪酸;PHB)を利用したバイオプラスチックの創生を企図したバイオファウンドリ*3の構築を目指します。

本プロジェクトにおける当社の役割は、バイオファウンドリ構築に不可欠な、高速での生産性評価技術の開発です。水素酸化細菌が生分解性バイオポリマーを産生するためのガス発酵培養プラントにおけるガス発酵計測とデータ解析に当社の技術を導入し、安全・高効率な発酵を可能とする評価システムを開発します。

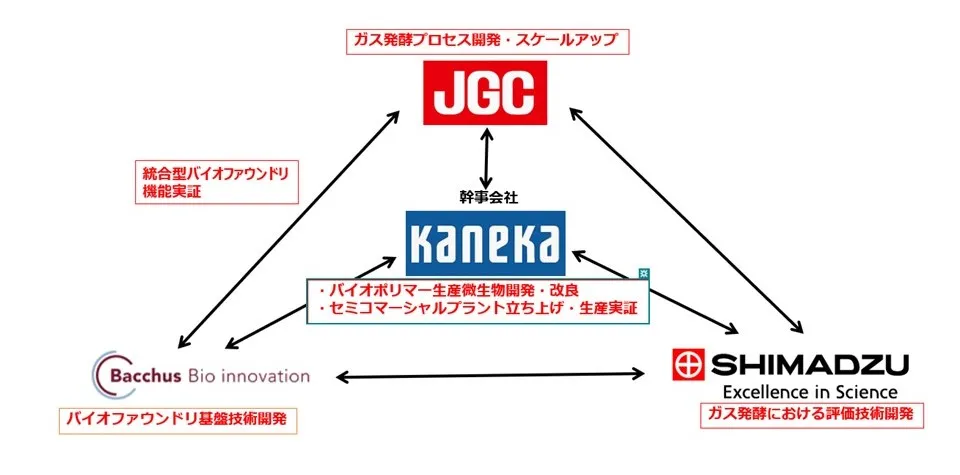

カネカの微生物育種技術、日揮のガスハンドリング技術、バッカス独自のデジタル技術による細胞デザインと、島津製作所の計測・データ解析技術を掛け合わせ、微生物育種からプロセス開発までをワンストップで実現する「統合型バイオファウンドリ」の構築を目指します。

バイオプラスチック製造コストを軽減し、脱炭素社会の実現に大きく貢献することが期待できます。

*1 「CO2からの微生物による直接ポリマー合成技術開発」

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による「グリーンイノベーション基金事業/バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」に採択されたプロジェクト。事業期間は2023年度〜2030年度。

*2 水素酸化細菌とは

水素を酸化して得たエネルギーを利用して、CO2を固定することで増殖・かつ有機物の生産を行う微生物の総称。土壌や海洋など自然界に広く分布している。「ガス発酵培養」という手法でCO2を供給しながら培養する。

*3 機能をデザインした微生物を創製して、有用物質を効率的に生産する微生物開発プラットフォーム

神戸事業所が開設されたのは、ポートアイランド内にある「神戸バイオメディカル創造センター」。周囲には医療産業等の研究所が建ち並びます。

開所したばかりの神戸事業所を見学させていただきました。

島津製作所の粋を極めた「バイオものづくり神戸事業所」

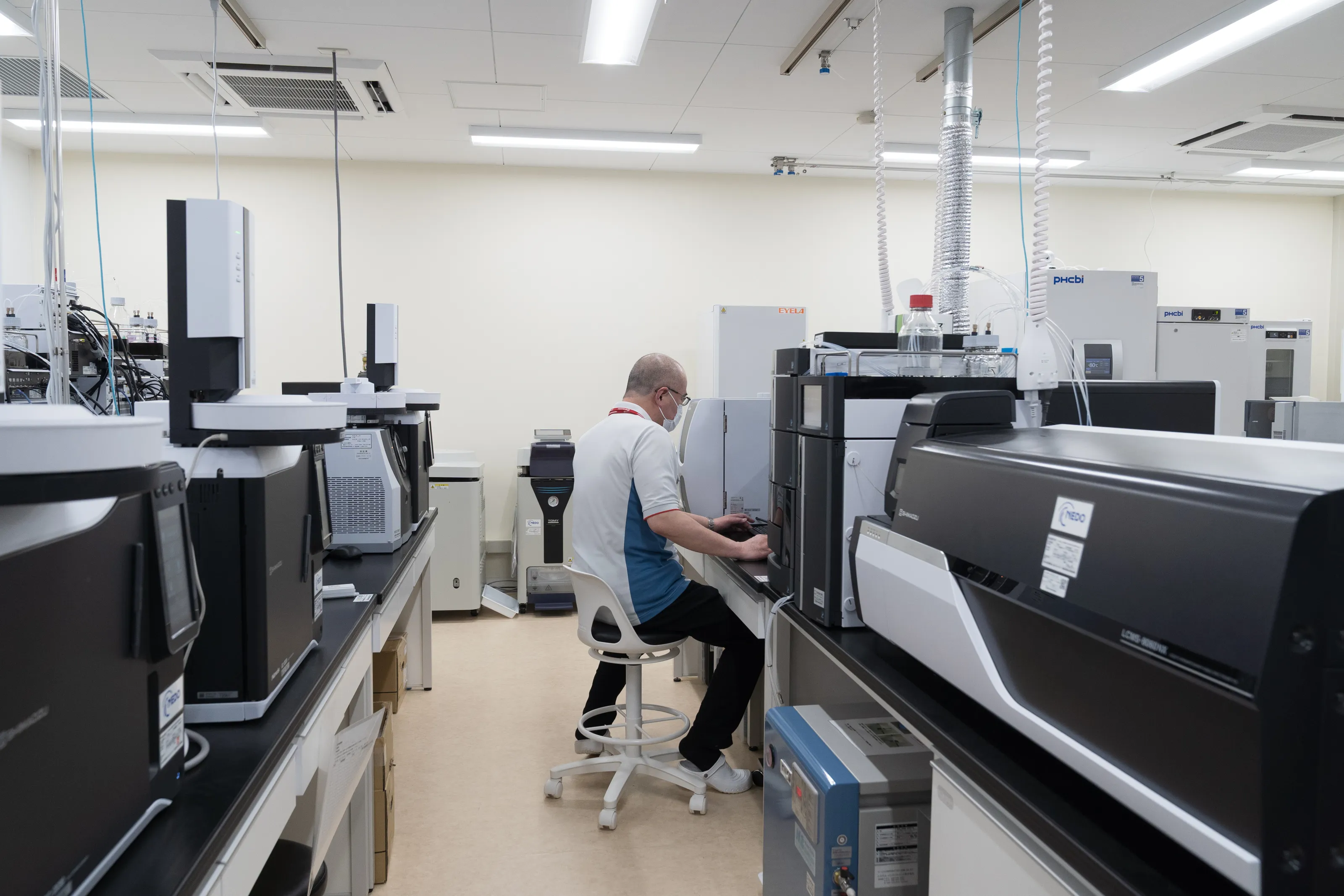

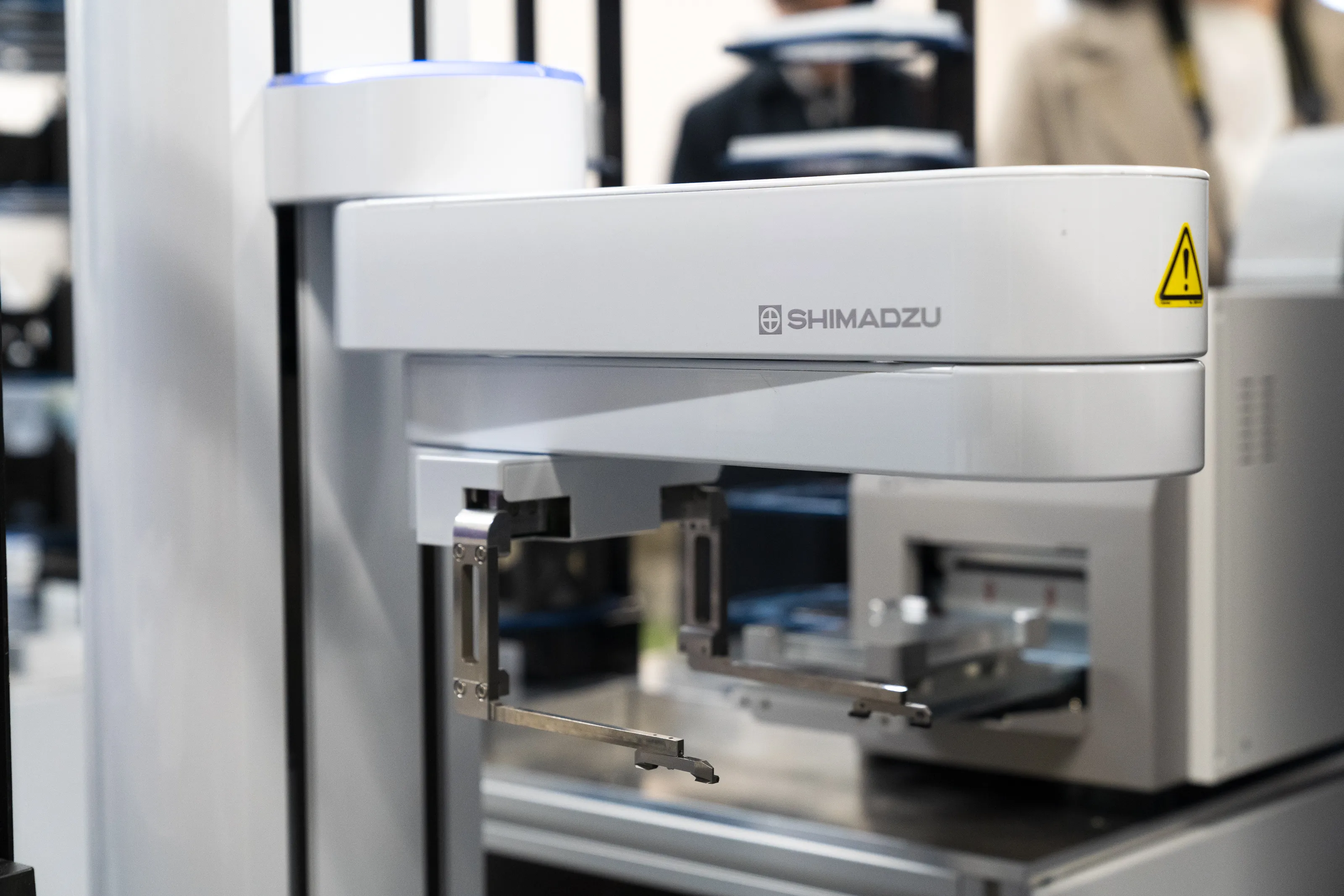

高速液体クロマトグラフ「Nexera」、ガスクロマトグラフ「GC-2030」、MALDI型質量分析計「MALDI-8030」(写真)、液体クロマトグラフ質量分析計「LCMS-8060NX」、全有機炭素計「TOC」、ICP質量分析計(ICP-MS)など、最先端の分析機器が15種類以上も並ぶ壮観なラボ内で、バイオポリマー産生菌のスクリーニングについて説明を伺いました。

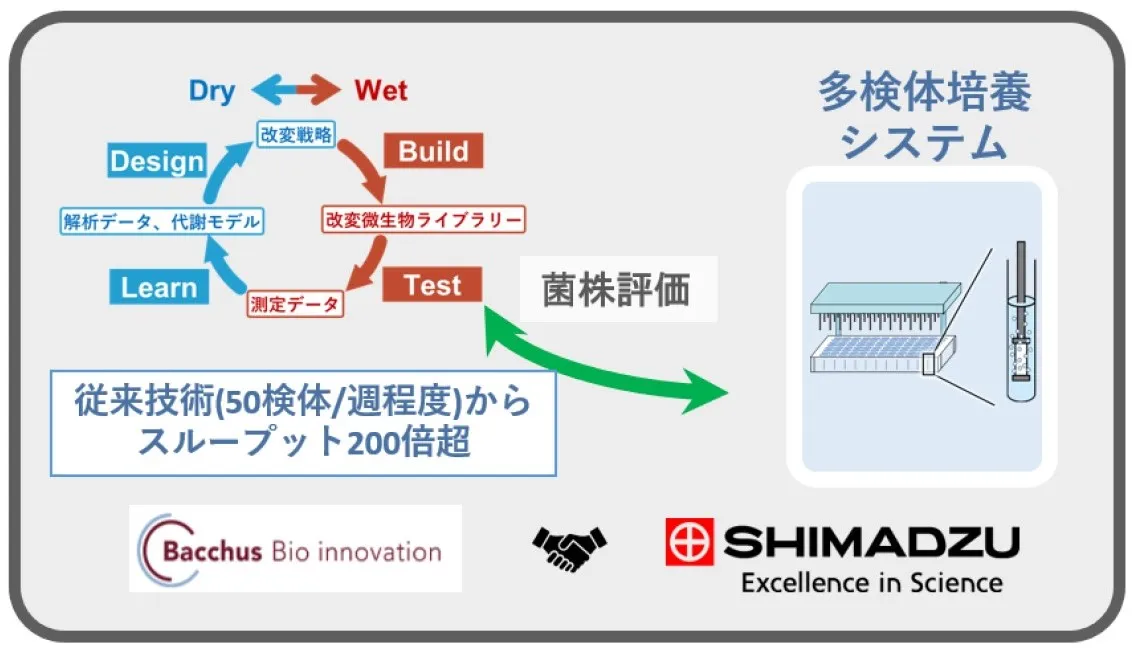

菌株評価のプロセスは上図で示されるように、Design(代謝設計/遺伝子設計)→ Build(宿主構築)→ Test(生産性評価/メタボローム解析)→ Learn(実験結果の解析)の「DBTLサイクル」と呼ばれており、これを高速で回すことにより、バイオポリマー製造に最適な菌株を見出す速度を従来の200倍にまで高めるそうです。

まずバッカス社で効率良くポリマーを産生するよう遺伝子改変した水素酸化細菌を作製します。それをこのラボに持ち込み、ガス発酵培養から分析・解析までを一気に行うとのこと。

従来の技術で1週間に50検体ほどだった評価件数を10,000検体までアップさせるために、多検体培養システムの開発を行い、DBTLサイクルの効率化をはかるということでした。

微生物培養は、フラスコ培養レベル(ラボスケール)とプラント・製造フェーズそれぞれに特有の難しさがあり、新規微生物の実用化まで10〜20年も要するケースもあるそうですが、当事業所では、自動サンプリングによって細やかなモニタリングや多角的なデータ収集を行い、ラボレベルからのスケールアップをすばやく、確実に推進するシステムも開発するそうです。

現在は生分解性バイオポリマー産生菌のみを対象としていますが、ゆくゆくは幅広く有用物質産生菌を手がけて知見を蓄積し、評価システムを市場に提供することも視野に入れているとのことです。

日本から生物由来の有用化合物がたくさん生まれることを期待したいですね!

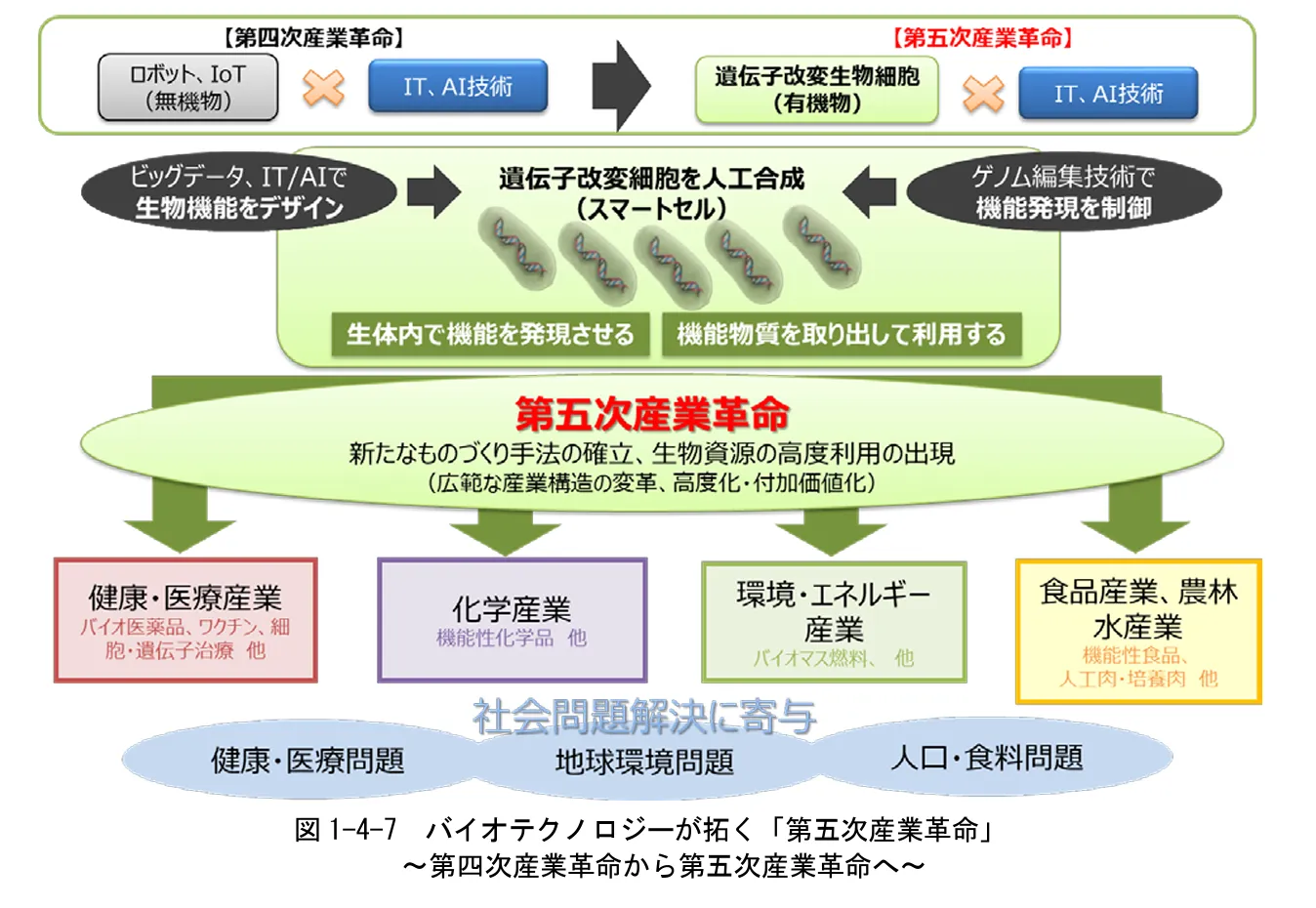

バイオものづくりの概念図。IT、AI技術とゲノム編集、DNA合成技術の進展により様々な産業に有用な細胞(スマートセル)を産み出すことが可能に。生き物の力を借り、脱炭素、地球環境ほか広い社会課題を解決できるとして、研究開発が推進されている。

出典:産業構造審議会 商務流通情報分科会 バイオ小委員会 報告書「バイオテクノロジーが拓く『第五次産業革命』」(METI/経済産業省)p25, 2021年

タップして拡大

最新情報はこちら 産業構造審議会 商務流通情報分科会 バイオ小委員会 報告書(METI/経済産業省)

AI✕ロボットが自動で考え、実験をする自律実験システム「Autonomous Lab」が誕生!

当日はさらに、神戸大学先端バイオ工学研究センター長 蓮沼誠久先生の研究室の見学会も用意されていました。

島津製作所が蓮沼研究室との共同研究で開発した自律型実験システム Autonomous Labは、ロボットやAIと島津製作所の機器を活用したハイブリッドな全自動実験装置です。

細胞培養からサンプルの前処理、吸光光度計やLC-MS/MSによる測定・分析、そして分析結果から次の実験条件をAIが仮説立案して、全自動で実験を繰り返します。人間がいなくても、機械だけで実験を進められるシステムの誕生です。

株式会社島津製作所 YouTubeチャンネルより

https://www.youtube.com/watch?v=syHHPw6EuFE

研究室で稼働している「Autonomous Lab」を見学させていただきました!

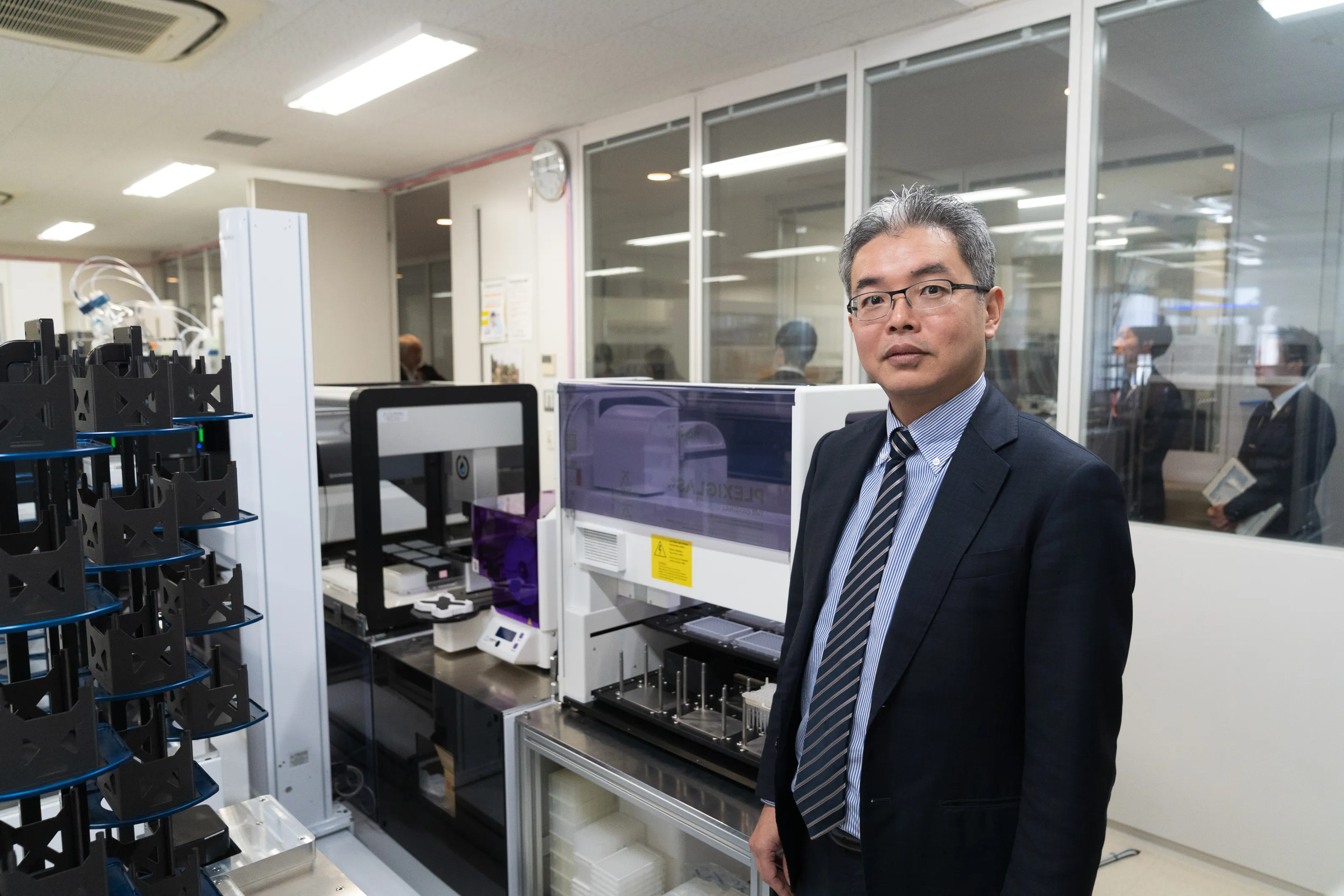

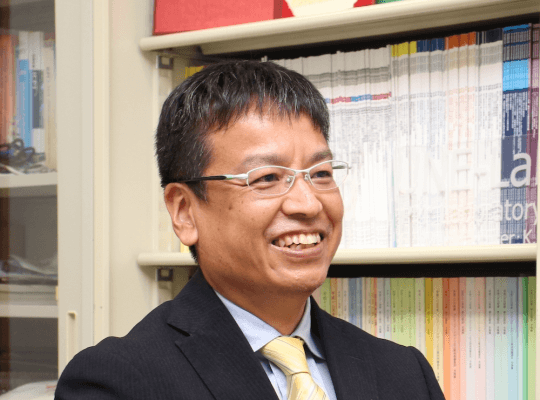

神戸大学先端バイオ工学研究センター長 蓮沼誠久教授。大阪大学大学院工学研究科応用生物工学専攻博士課程修了、博士(工学)。地球環境産業技術研究機構(RITE)植物グループ研究員、神戸大学大学院工学研究科特命助教、神戸大学自然科学系先端融合研究環教授、科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任)などを経て現職。専門は代謝工学、バイオプロセス。バイオものづくり分野で世界をリードする成果を挙げている。

撮影:リケラボ編集部

── Autonomous Labを共同開発された目的を教えてください。

蓮沼先生(以下、蓮沼):自律実験システム「Autonomous Lab」が目指すのは、スループット(実験の回数)の増加と再現性の向上です。人による実験ではどうしても生じてしまう、作業誤差や労働時間の上限といった課題をロボット✕AIで解決します。

正確かつ再現性のある実験を自動でこなせるシステムを世の中に提供して、バイオものづくりに参入する企業等のハードルを下げ、バイオ産業の発展や脱炭素社会の実現に貢献したいと考えています。

Autonomous Lab 全体イメージ

世界初のロボット対応LC-MS/MS(島津製作所製)を含み、ベイズ最適化(未知の関数を推定する機械学習の手法)を用いて、実験と科学的仮説構築を繰り返し実行する。

2021年からスタートした共同研究の成果は「Scientific Reports」にオンライン掲載された(2025年2月24日)。

撮影:リケラボ編集部

── Autonomous Labが得意とするのは、どのような作業でしょうか。

蓮沼:ある程度決まった手順を、淡々とすばやくこなして、信頼性のあるデータを大量に得る一連の作業です。バイオ系の実験は微生物や細胞という生き物を対象とするため挙動が読みづらく、実験結果の解釈が難しいケースが多々あります。

Autonomous LabはAIが分析結果を受けて次の実験の仮説立案を行い、仮説を実証するデータ取得を自動で行います。実証実験では、グルタミン酸を過剰生産する組換え大腸菌の培地条件を最適化して、細胞成長率と最大細胞増殖の改善が示されました。また、スケールアップした際にも最適な培地条件がそのまま適応可能であることを確認できました。

将来は機能性食品、医薬品、化学製品などの原料生産プロセスへの展開を予定しています。

── AIが最適条件を考えて、全ての実験が自動になると、研究者(特にテクニシャン)はいずれ不要になってしまうのでしょうか?

蓮沼:いいえ、そうはならないでしょう。なぜなら、まずは人が手を動かしてプロトコル(実験手順)を確立してからAutonomous Labでの実験に移行するからです。また、誤った機械学習から正しくない内容が導かれる可能性もありますから、AIが立案した仮説は人の目で確認してから実行します。

日常業務においても試薬やプレートの補充は人手で行っていますし、思いがけないエラーが起きていないか、動作状況の監視担当も必要です。

── 人間は今後も必要だと聞けて安心しました。では、研究者の役割や求められる人材はどのように変わるでしょうか?

蓮沼:従来の培養実験や結果を考察できる人材にプラスして、ロボットをうまく操作できるエンジニアリングの素養を持った人や、あるいは実装するAIのアルゴリズムを作れる情報科学に精通した方が求められるようになるでしょう。

一人が全ての役割を担うのではなくて、専門性の違う研究者たちがチームとしてプロジェクトを進めるのも、今後の研究スタイルの一つになると思います。学部・学科・ラボごとに分かれたこれまでの研究体制ではなく、さまざまな専門を持つ人材が混在するからこそイノベーションが起きる。そのような現場では、学際的な考えの受容や専門が異なる方との対話がさらに重要になってくるでしょう。

取材を終えて

バイオものづくり研究の最先端ラボ開設に立ち会え、とても興味深い一日でした。微生物のポテンシャルを引き出し、化石燃料に頼らない社会の実現という大きな目標に向かって、世の中が着実に動いていることを実感しました。

また、細胞レベルのものづくりには精密機器が欠かせません。分析・計測分野で圧倒的な技術を持つ島津製作所様が、多くの企業や研究機関と連携し、研究を推進されている姿勢に感銘を受けるとともに、脱炭素社会の実現に向けた研究に携われたら、大きなやりがいをもって仕事ができるだろうなと感じました。

グリーンイノベーションを起こすと期待される、バイオものづくり。興味ある方はぜひチャレンジしてみてください。

島津製作所

1875年創業の精密機器メーカー。分析計測機器、医療機器、航空・産業機器など幅広い分野で高品質な製品をグローバルに提供。特に分析機器分野では世界トップクラスのシェアを誇る。「人の健康」「安心・安全な社会」「産業の発展」の事業領域で、世界中のパートナーとともに革新的な製品・サービスを創出し、より豊かな社会の構築に貢献する。社員の博士取得にも積極的に取り組む。

関連記事Recommend

-

動くロボットを食べると、人は何を感じるか? ――可食ロボットとの相互作用を通じ、「生の根源」に迫る:電気通信大学仲田佳弘准教授

-

“指先で考えるロボットハンド”で生産現場にパラダイムシフトを。近接覚センサを武器に「人間を超えるロボット」実現に挑む

大阪大学基礎工学研究科助教/株式会社Thinker取締役 小山佳祐

-

ホタテの殻を美しくアップサイクル-ものづくりへの情熱で社会課題を解決-

甲子化学工業株式会社

-

遠距離恋愛の救世主!?4代6年かけて進化を続けてきた「抱き枕ロボ」の研究、いよいよ次の飛躍をめざすステップへ

~金沢工業大学工学部 情報工学科 坂下水彩さん~

-

猛暑も極寒もAIが最適温度を保ってくれる「スマートジャケット」 大阪・関西万博での展示に向けて鋭意開発中!

東阪電子機器株式会社

-

’70年万博の夢再び!? 大阪・関西万博出展「人間洗濯機®」はいよいよ社会実装が可能に!

株式会社サイエンス

-

日本刀の美しさをAIは理解できるか?先端技術で日本刀を設計

金沢工業大学工学部機械工学科精密工学研究室 畝田道雄教授

-

触り心地の計測に新手法!“指の神経情報”を独自のアルゴリズムで数値化!風合い計測のオンリーワン企業、カトーテック

-

空中に浮かぶ映像がタッチパネルになる!現実を拡張する「パリティミラー®」とは?

-

より安全なカーライフを!自動車の安全性能を評価する専門機関に評価試験について色々聞いてみた。