リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

とにかく早いもの勝ちで、勝てばまさに官軍、負ければ何も得られない。世界トップレベルの研究とは、熾烈を極める競争の世界です。何人もの研究者が同じテーマを追いかけるなかで、最初に論文を発表して著名な雑誌に掲載された人だけが勝者であり、二番手以降は相手にもされない。ただし、ごくまれに例外もあります。

査読付きの論文では滅多にないとはいえ、どこかが不完全であれば、それを指摘したより完成度の高い研究が世に出ます。京都大学大学院理学研究科の森和俊教授は、そんな経験を経て小胞体研究に関する世界の第一人者となりました。「また、先を越されたか」と挫けそうになりながらも、決して心折れずに研究に打ち込む。その背景には剣道によって培われた強靭な精神力がありました。

将来が保証された仕事、だったらワクワクしなくても続けられるのか?

―理屈を突き詰めるのが好きだから京都大学工学部に入学、生物は暗記科目なので好きではなかったと伺いました。

森:そのとおりです。ところが1977年、ちょうど大学1回生のときに読むのが好きだった新聞で、利根川進博士の研究を紹介する記事と出会いました。利根川博士は分子生物学の先駆け的存在であり、10年後にノーベル生理学・医学賞を受賞されています。記事には、種ごとに違う仕組みで生きていると考えていた生物にも、実は遺伝暗号という極めてシンプルかつ強靭な共通原理があると書かれていました。つまり生物も理屈で解明できるというわけです。これには本当に驚き、興味をひかれました。この原理を活用する学問領域は未知の分野で、その将来性は計り知れないともあります。ぜひともこの研究に携わりたいと考えて薬学部に転部しました。

―そこで分子生物学を学んだのですか。

森:それほど簡単には行きません。分子生物学は当時の最先端領域ですから、当時の薬学部ではまだ研究できなかった。取り組めたのは生化学、つまり生物からタンパク質を抽出して、その性質を調べる学問です。とはいえこの研究もおもしろく、自然な流れとして将来は研究者になりたいと思うようになりました。大学院に進み博士課程の2年次を修了した段階で転機が訪れます。所属していた研究室で助教授を務めていた林先生が岐阜薬科大学の教授に就任され、私を助手にと誘ってくださったのです。林先生は「分子生物学も大事だから、いずれ研究するつもりだ」と話されていました。

―それは楽しみですね。具体的には、どのような研究に取り組まれたのでしょう。

森:大学院時代の延長で物質生化学、モノであるタンパク質に着目し、その機能を調べていました。研究対象としたのは、がん細胞が分泌している特定のタンパク質です。このタンパク質を増殖因子として、がん細胞が増殖しているのではないかと考えられていました。このように分泌物が、それを分泌した細胞自らに作用する現象を「オートクライン」と呼びます。このオートクラインが、がん細胞の増殖メカニズムなのかもしれない。そこで私はオートクラインの本質を突き止める研究に打ち込み、4年間で8本の論文を出し、そのうちの6本目がトップジャーナルの一つ『Cancer Research』に掲載されました。ですが、結論からいえばこのオートクラインは、がん細胞の増殖とは無関係だったのです。

―研究に一区切りついたわけですね。

森:ようやく分子生物学に挑戦できると思ったものの、当時の学内事情でそうはいきませんでした。物質生化学とは、文字通りモノであるタンパク質からさかのぼって、その機能を解き明かす学問です。一方で私がひかれた分子生物学は、さまざまな生命現象を手がかりとして、そのメカニズムを分子レベルで解き明かす学問、つまり物質生化学とは方向性が逆なのです。取り組みたいのは分子生物学なのに、そのとき所属していた環境ではできそうにない。地方公務員として安定した将来が約束されていたとはいえ、それに甘んじてよいのかとずいぶん葛藤しました。悩んだ末に、やりたいことをできないのなら飛び出すしかないと決断し、大学院時代の恩師にアメリカ留学を相談すると「やっと、その気になったか」と支援してくださいました。

飛び込んだ先で研究を任され、負けそうになりながら大逆転へ

―留学は簡単に決まったのですか。

森:アメリカのラボを紹介してもらい、そのうち規模の小さそうなラボを3つ選んでエアメールを出しました。大規模なラボに入ると、なまじ経験があるだけに、また単純なタンパク質取りの作業をやらされるおそれがあったからです。数カ月後に返事が来ましたが、いずれも不採用でした。たまたまテキサス大に研究室時代の先輩がいたと知り、しかもその研究室を主宰するM.-J.Gething博士らは分子生物学の専門家だとわかりました。もうここしかないと連絡したら、幸運にも採用してもらえた。1989年のことです。

―その研究室で生涯のテーマとなる小胞体ストレスと出会われた?

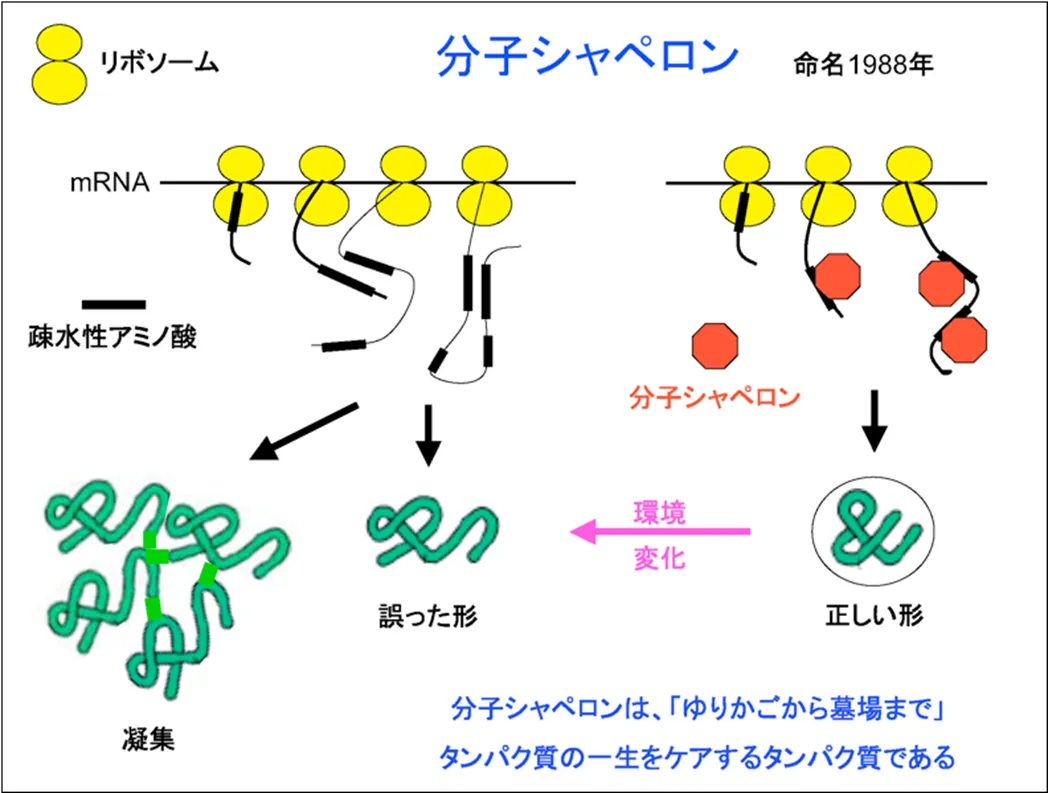

森:そうです。小胞体ストレスの前に、タンパク質について少しお話しておきましょう。セントラルドグマにより、遺伝情報がDNAからRNAへと流れてタンパク質がつくられるのはご存知でしょう。タンパク質とは、数珠つなぎとなったアミノ酸が特定の立体構造をとったものです。この際に大切なのが「特定の立体構造」です。ただし長くつながったアミノ酸が、決められた通りに折りたたまれて三次元構造となるのは、容易なプロセスではありません。そこで分子シャペロンと呼ばれる特殊なタンパク質が、タンパク質の高次構造形成を手助けするのです。ちなみに「シャペロン」の元の意味は「若い婦人が社交界にデビューする際の付き添い」です。

―つまり分子シャペロンに付き添われるようにして、タンパク質の構造形成が小胞体で行われるのですね。

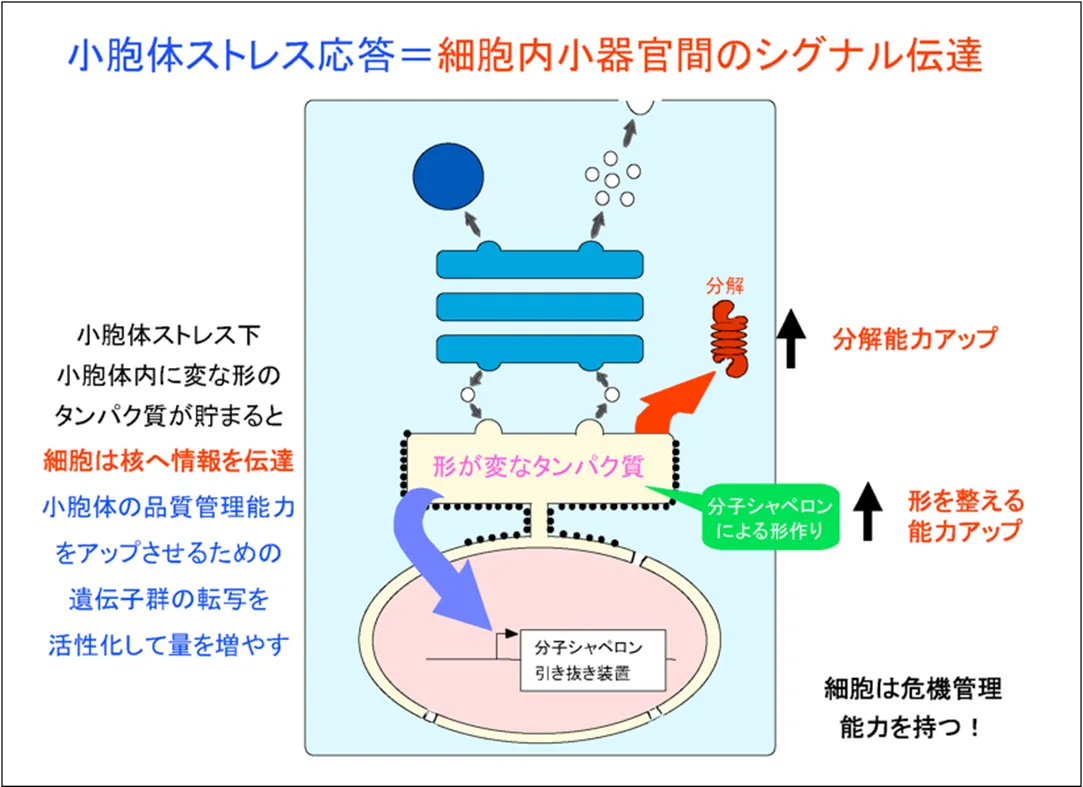

森:分子シャペロンは、細胞質やミトコンドリアにもありますが、私の研究室では小胞体に注目していました。正しい立体構造になっていないタンパク質は小胞体に留められ、分子シャペロンによって改良されます。その結果、修復されれば小胞体の外に出される一方で、異常な構造のタンパク質は小胞体の内部に溜まっていきます。異常タンパクが一定以上にたまると「小胞体ストレス」と呼ばれる状況となり、その際に興味深い現象が起こっているとM.-J.Gething博士らが、1988年に『Nature』に論文発表していました。小胞体ストレス時には、小胞体から核へシグナルが伝わり、小胞体シャペロン遺伝子の転写が活性化するのです。この現象を「小胞体ストレス応答」と呼びます。そして1989年4月にM.-J.Gething博士らの研究室のポスドクとなった私は、小胞体ストレス応答の仕組みの解明を任されたのです。

―その当時では最先端のテーマ、つまりは相当に難しいテーマのように思います。

森:何らかの分子が作用した結果として小胞体ストレス応答が起こるのであれば、その分子が何かを探せというわけです。ちょうどそのタイミングで研究室に入った私に、その分子を探す役目が回ってきました。まさにやりたかった仕事とはいえ、まずは10万個の酵母を培養して、その中から小胞体ストレス応答が正常に働いていない変異株を見つけなければなりません。10万個ぐらい調べれば、その中から異常が見つかるだろうという算段です。とはいえ10万個を一つひとつ調べていたのでは、いつまで時間がかかるかわからない。自分なりに工夫して、ターゲットを100個まで絞り込みました。そこからは一つずつ丁寧に調べていきます。約半年かけて、小胞体ストレス応答が正常に働かない変異株を3つ見つけました。これら変異株では、小胞体ストレス応答に関わる遺伝子のどれかが機能しなくなっているはずです。これを丹念に探していき、見つけたタンパク質が「IRE1」でした。つまり異常なタンパク質が溜まっている状態を「IRE1」が検知すると、それを解消する小胞体のメカニズムが動き出すのです。

―それぐらい画期的な発見であれば、当然トップジャーナルへ投稿するわけですね。

森:ところが、先を越されてしまった。UCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)のPeter Walter教授が『Cell』誌に、遺伝子「IRE1」を見つけたと発表したのです。やられたと思いました。けれども発表論文を読むと、遺伝子を見つけただけで、論文の要となるはずのタンパク質の機能解析まではやっていない。これならまだチャンスはあると考え、本来の論文が備えるべき機能解析までの内容を完璧に網羅した上で、同じく『Cell』に投稿しました。その結果、Walter教授らに2か月遅れましたが、掲載されたのです。同じテーマの論文が、『Cell』のようなトップジャーナルに続けて掲載されるのは異例の事態なのですが、私たちの論文の正当性が認められたのだと思います。

やれることがある限り諦めない、研究は競い合いで磨かれる

―Walter教授とはもう一度、研究競争があったと聞きます。

森:1993年の帰国後に次のテーマとして取り組んだのが、核内で分子シャペロン遺伝子の転写を活性化するタンパク質です。IRE1が小胞体ストレスのセンサーなら、その信号を受けて分子シャペロンを増やす役目を果たすタンパク質があるはずです。ただし、これも難題であり2年間ほど悪戦苦闘を繰り返しました。その結果、ようやく「HAC1」という転写因子を見つけて『Cell』に発表しようと論文を進めていたのです。ところが、またもやWalter教授に先を越されてしまった。私の研究を知っている知人がある学会で「Walter教授がHAC1について発表していたぞ」と教えてくれたのです。

―そういうときは、どんな気持ちになるものなのでしょうか。

森:よく「目の前が真っ暗になる」といいますね、本当にそんな感じがしました。ただ幸いにも、その知人がWalter教授の発表をきめ細かく覚えていて、その内容をきちんと伝えてくれました。彼の話を聞いている内に一つ、おかしな点に気づいたのです。同じHAC1を対象としていながら、私とWalter教授ではそれが機能する仕組みについての解釈が明らかに違う。これならまだチャンスがあるかもしれないと思い、自説を証明するため、ひたすら実験に取り組みました。この頃が私の人生の中でも、もっとも睡眠時間の短かった時期だと思います。ときには、ここで負けたら研究者として終わりだなと挫けそうにもなりました。それでも1年後に論文を仕上げて投稿すると、その内容を認めてもらえて掲載された。その後にWalter教授も誤りを認めて、自分の論文を修正しています。

―当時の森先生とWalter教授の学会での立ち位置はどうだったのでしょう。

森:Walter教授の師匠はノーベル生理学・医学賞を受賞した大物で、彼はその愛弟子、学会でも一目置かれる存在でした。かたや私はIRE1でこそ認められたものの、まだ30代半ばで無名に近い存在です。それでもがんばれた理由は、負けると思って諦めたら終わりだ、と覚悟を決めていたからでしょう。面白い現象に複数の研究者グループが気づくなんて、研究の世界ではよくある話です。しかも強そうに見える人が必ず勝つわけでもない。諦めなければチャンスはあるものです。

立ち向かう勇気が道を開いてくれる

―競争相手がいるから、研究が進む側面もあるわけですね。

森:相手に負けたくないと考えれば、お互いに切磋琢磨し合うでしょう。そんな研究者が集まっている分野は、研究が進むのではないでしょうか。もう一点、私が打たれ強かった理由としては、中学生のときから続けてきた剣道が、精神的なバックボーンとなって支えてくれたからだと思います。剣道では「四戒」、すなわち驚懼疑惑をしないよう叩き込まれてきました。要するに相手がどんなに強そうでも驚いたり、恐れたりしてはいけない。いつも平常心で相手に立ち向かう勇気を、稽古が培ってくれていたのだと思います。

―その結果が、数々の国際賞受賞につながった。

森:2009年のガードナー賞と、2014年のラスカー賞はよきライバルとなったWalter教授との共同受賞です。ガードナー賞は山中伸弥先生と同時の受賞でした。ありがたいことに私は博士課程の途中で助手として採用してもらえたので、その面でとても恵まれていました。当時は助手になるのも狭き門で、博士号を取ってから塾の講師などを続けて、ポストが空くのを待つのが普通だったのです。その点、今はポスドクにはなれるので、少しは良くなった。ただ、その先で定職に就けるかというのは別問題として残っていますが。

―研究者としての人生を振り返ると、どのように思われますか。

森:研究者はプロの世界です。だから厳しい勝負の世界でもある。生き残るためには当然、認められる研究成果や業績を出して行かなければなりません。その中では、私にとってのWalter教授のような競争相手も出てくるでしょう。それでも、なぜ研究を続けているのかといえば、面白いからのひと言に尽きる。何しろそれまで世界の誰も知らなかったことを、自分が最初に見つけて、その成果を世の中に認めてもらえるのです。これほどやりがいのある仕事は、私にとってはありません。覚悟と努力は必要ですが、自分が面白いと思えるテーマを生涯追い続けられるのだから、研究職は素晴らしい仕事だと思います。

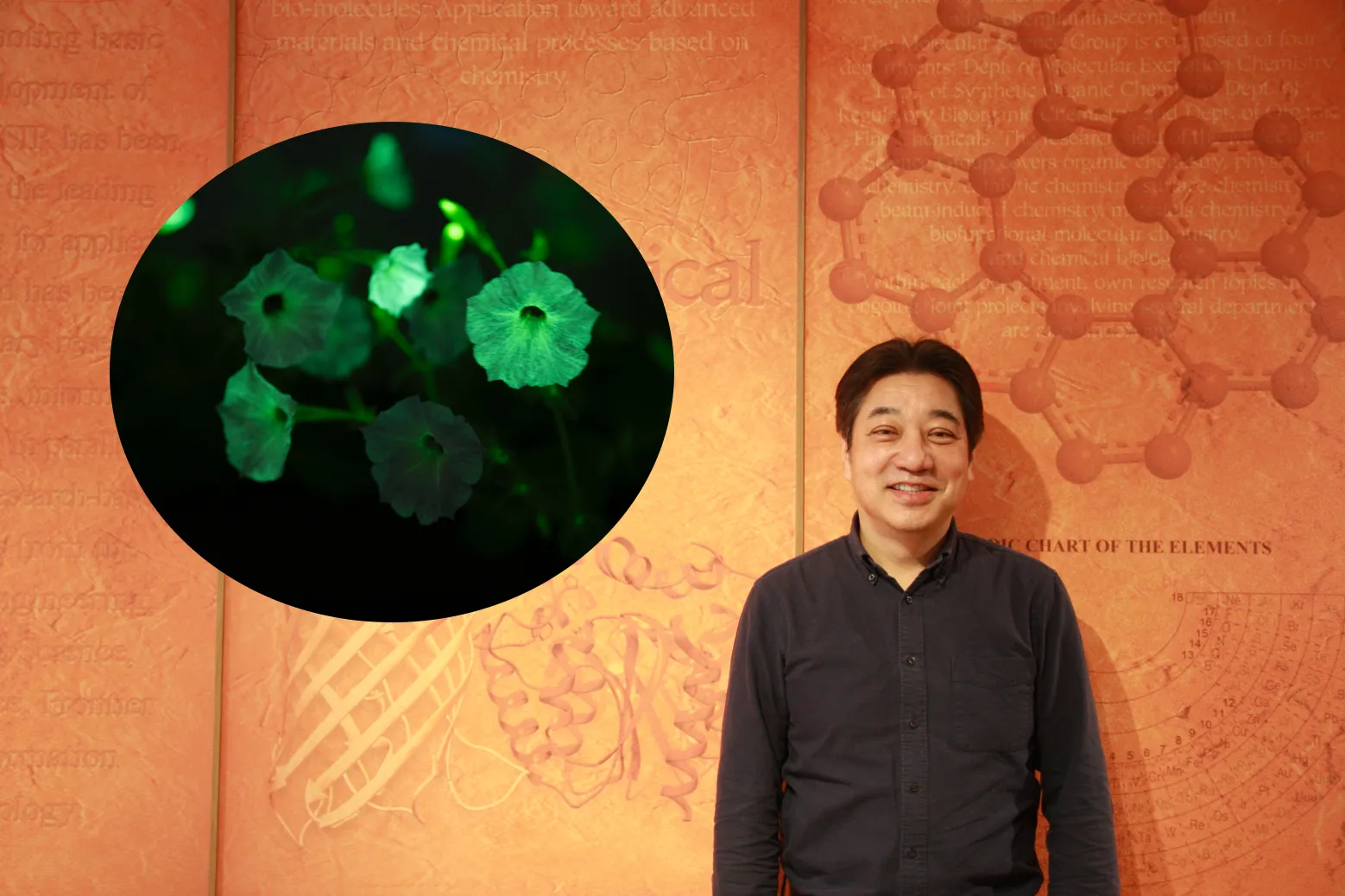

森 和俊(もり かずとし)

1958年岡山県倉敷市生まれ。1981年京都大学薬学部卒業、1983年京都大学大学院薬学研究科修士課程修了、1985年岐阜薬科大学助手、1987年薬学博士(京都大学)。1989年米国テキサス大学博士研究員、1993年 HSP研究所副主任・主任研究員、1999年京都大学大学院生命科学研究科助教授、2003年より京都大学大学院理学研究科授(生物科学専攻、生物物理学教室)、現在に至る。ガードナー国際賞、ラスカー基礎医学研究賞、生命科学ブレイクスルー賞と数々の主要国際賞を受賞し、ノーベル賞受賞候補者としても知られる。(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)

関連記事Recommend

-

ネコの行動研究で博士号!美大出身編集者が社会人博士課程で学位と同時に得たものは?

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

昆虫たちのコミュニケーションを、脳の神経レベルで解析する。聴覚研究を通じて、脳の仕組みに迫る上川内教授

-

自宅が研究室! 粘菌と暮らす片岡ファミリーの世界へようこそ

-

発光の技術で可視化される生命のダイナミズム。 「光る植物」 が、街の風景と社会を変える!

~大阪大学産業科学研究所 永井健治教授~

-

淡水魚と海水魚が一緒に生息できる「魔法の水」とは?世界の食料問題に立ち向かう「好適環境水」による陸上養殖

-

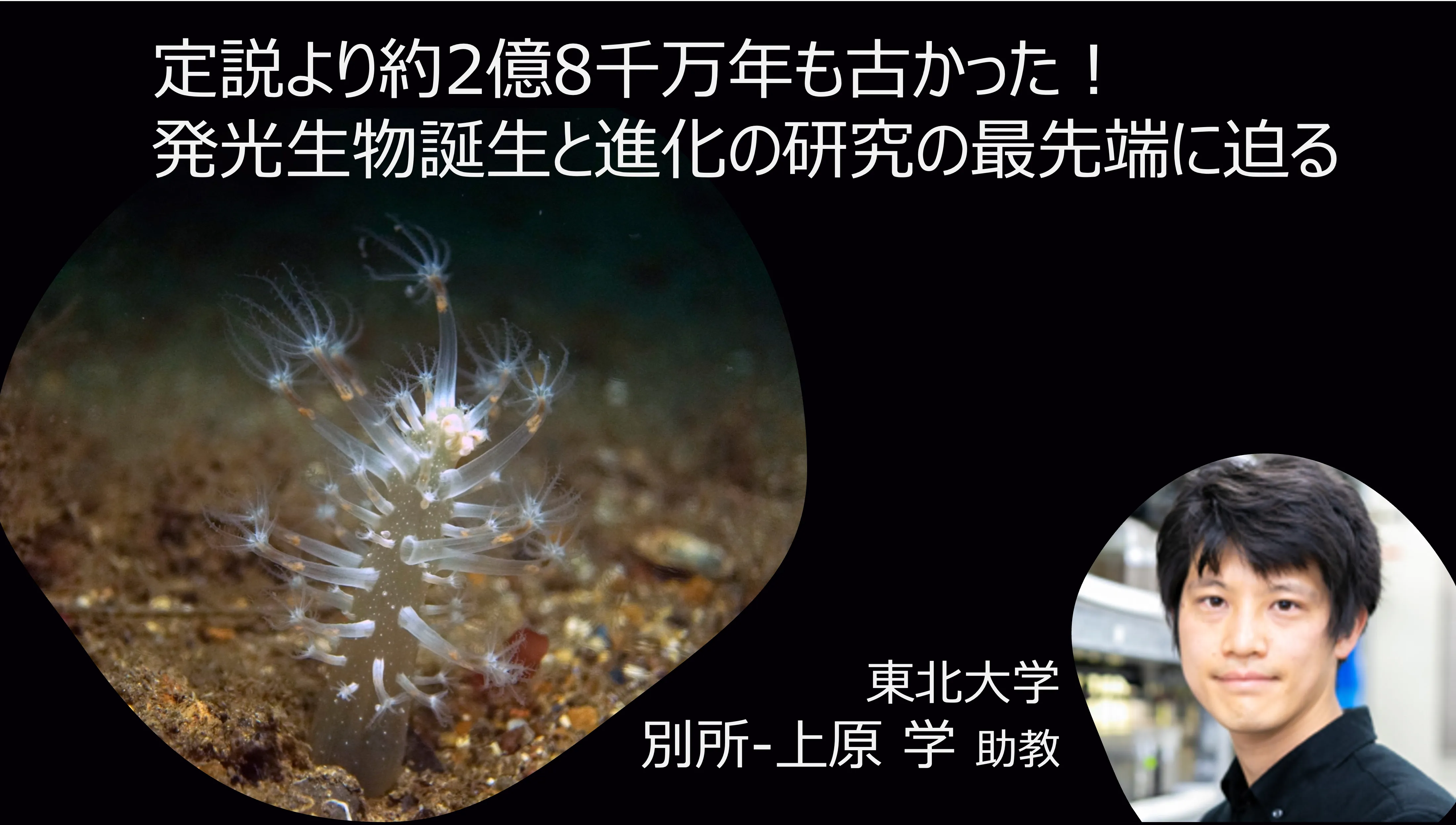

定説より約2億8千万年も古かった!発光生物誕生と進化の研究の最先端

東北大学・別所-上原学助教インタビュー -

動かない植物の生存戦略に魅せられて 東京大学名誉教授・東京農業大学教授 篠崎和子先生

食糧問題の解決にもつながる「植物の環境応答機構の解明」

-

イモリの研究で再生医療の未来を拓く!「流行の外」から先端を進む筑波大・千葉教授

-

この植物の匂いって一体なに? 素朴な疑問から始めて、真相に迫っていく塩尻教授の研究スタイル

植物同士の驚きのコミュニケーション手法