研究職・技術職のパパママの子育て事例やコラムなど、子育てに役立つ情報をお届け。

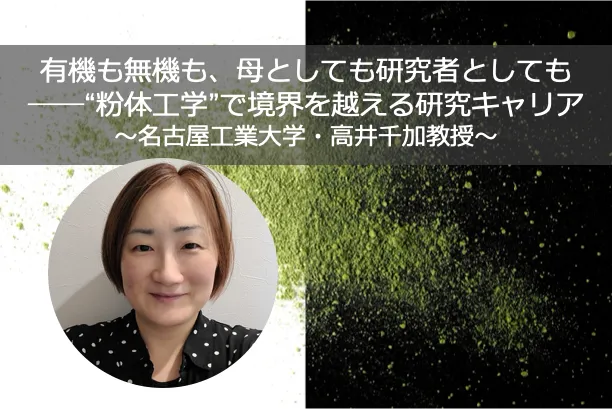

有機も無機も、母としても研究者としても──“粉体工学”で境界を越える名古屋工業大学・高井教授が実践するマイペースな研究キャリア

「粉体工学」は、ナノ粒子から日用品、さらには自然界の現象まで、あらゆる“粉”を対象に、そのふるまいを研究する学問です。有機と無機、人工物と生物由来といった境界を越え、化粧品や医薬品、電子部品、カブトムシのフンまでも研究対象になり得るその柔軟さと拡張性は、ものづくりの現場に欠かせない技術基盤として広く活用されています。

この分野で活躍する名古屋工業大学の高井千加教授は、息子さんとの日常から着想を得て、カブトムシのフンの生成プロセスに粉体工学の視点を見出し、幼虫の性別判別に応用するというユニークな研究にも取り組んできました。さらに、出産後に単身でスイスへと渡り、多様な価値観が交わる環境の中で、改めて“自分らしく研究を楽しむ”ということに目覚めたと語ります。

今後ますます境界を越えて広がっていく粉体工学分野の魅力と、高井先生のライフスタイル、そしてその挑戦の歩みについて、お話しを伺いました。

高分子からセラミックス、カブトムシのフンにキノコ――粉体工学のおもしろさ

―― 高井先生が専門とされている「粉体工学」は、かなり応用範囲の広い研究分野のようです。

高井 粉体工学は、大きさも素材(有機も無機も金属も)もさまざまで、合成も自然由来の原料も扱います。身近な例を挙げると、何気なく使っている固形ファンデーションは粉体工学の技術が集結した逸品です。持ち歩いても壊れないように圧縮されているのに、パフでなでると必要量の粉が取れます。肌の上で薄く均一に広がり、色むらをカバーしつつ光を散乱させて美しく見せる。しかもプロではない一般ユーザーが使っても、設計した機能が発揮されます。ファンデーションに限らず、身の回りの製品には最新の粉体技術が活用されています。

粉体工学との出会いは、もともと研究していた高分子(有機)のラボに定員オーバーで残れずセラミックス(無機)の研究室へ移ったことから始まりました。同じ化学でも有機と無機では文化や実験方法が全く異なるため、当時はそれぞれの分野の❝当たり前❞の違いに戸惑いましたが、振り返ってみると有機と無機の両方を学べたことで、異分野の垣根を超えることに抵抗がなくなったように思います。身の回りには、有機無機どちらかしか使っていない製品はほとんどありません。両方の利点と欠点を知っておくことは、ものづくりに携わるうえでとても有利に働くような気がしています。

―― 確かに、有機と無機を両方扱えると研究対象の幅が広がりますね。

高井 これまでの日本では専門分野が大きな柱のように確立されていて、柱ごとに優れた研究成果が生まれていた一方で、専門分野の間には大きなすき間が空いていたように思います。すき間を埋められる人材が今後重要になるのではと考え、私は専門の粉体工学を異分野と融合させる架け橋になりたいと思っています。

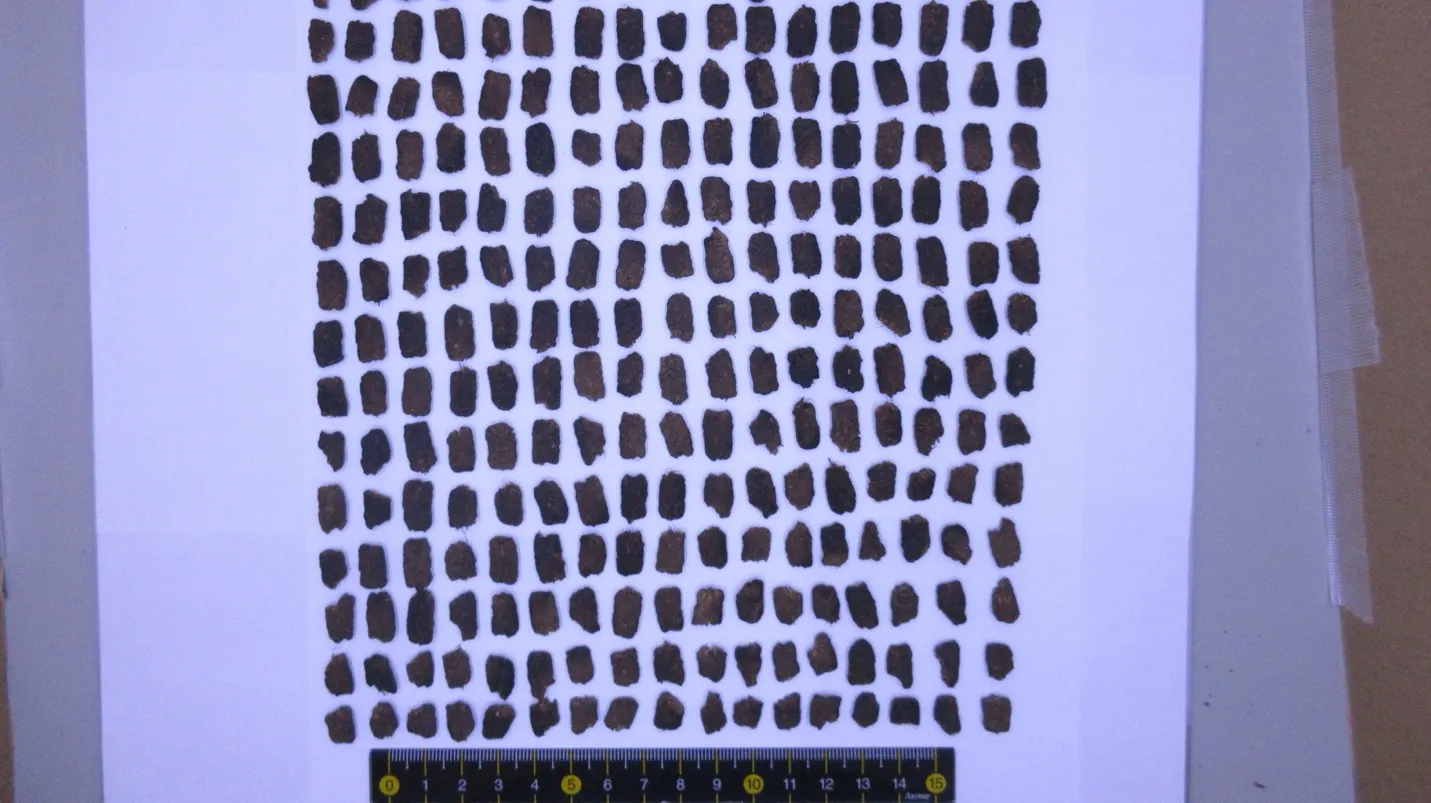

息子の影響でカブトムシが好きになって観察していたとき、フンの生成プロセスが粉体工学と類似していると気づきました。幼虫が顎で餌を砕いて、栄養を抽出し、腸で形を整えて体外に排出している、つまり、粉砕技術と成形技術によって糞を製造しているといえます。フンの形が決まる腸の先の近くに生殖器があるとも言われているので、もしかしてフンの形には雌雄の差があるんじゃないかな、と思いました。夫に協力してもらって機械学習を使ってフンの形状特徴を分析した結果、雌雄によってフンの形に違いがあることを見いだしました。フンの形と雌雄・・・粉の形(構造)と機能とも言い換えることができると思います。つまり、ここで得られた知見が、粉の機能性を高める構造を知るための設計基盤として使えると思っています。私は昆虫学者ではありませんが、でも、だからこそ、着眼点が違って、新しい発見に繋がったのだと思います。この研究を進めるうえで、昆虫の専門家の皆さんにとてもお世話になりました。粉体工学って多様で面白いなと思いました。

今度は、餌の質や種類が違ったらフンの性質が変わるのか知りたくて、キノコの栽培を始めてみました。オガクズなどをキノコの酵素分解力でよく発酵させると、カブトムシが大きく育つそうなんです。岐阜県の森林研究所に伺ってキノコの栽培方法を教えていただきました。色んな食品廃棄物を培地にして、キノコが育つかどうか実験中です。こちらも色んな専門家の皆さんにお世話になっています。身の回りの「なぜ」から生まれるテーマに取り組んで、特に若い世代に研究を身近に感じてもらって、粉体工学の面白さをもっと伝えていきたいなと思っています。

“好き”を見つけたのは、企業での研究だった

―― 高井先生は、どのような道のりを経て今の研究にたどり着かれたのですか?

高井 若い頃はよく分からないまま周囲に促される生き方をしていました。家族の薦めで選んだ中高一貫校に通い、名古屋工業大学の材料工学科に進学したのも先生から薦められてのこと。当時は何も考えておりませんでしたが、材料工学はものづくり産業の全てに関わる基盤となる学問ですので、良い出会いに恵まれて幸せに思います。

ドクターへ進学したものの、学会で出会う同世代の優秀な研究者たちに圧倒されてしまいました。ドクターの終盤にはアカデミア(大学の研究者)を目指す気持ちは全くなくなっていましたね。材料研究所を立ち上げたばかりの民間企業が博士研究者を募集していたので挑戦してみることにしました。すると、就職して数ヶ月後に大学との共同研究が始まり、研究テーマがとても面白くて朝から晩までずっと実験をしていました。次第に良いデータが集まり、これはいい論文になりそうだ、と手応えを得ました。結果、学生時代には出したくても出せなかった雑誌に論文が通り、嬉しさと同時に実験すること、論文を書くことが好きな自分を再認識しました。

―― 企業に就職したからこそ、研究への思いを再認識できたのですね。

高井 就職するときに恩師(髙橋実先生)から「3年はがんばって続けなさい」と声を掛けられたのがずっと頭に残っていました。これは無目的に耐えろという精神論ではありません。3年という月日は、企業のしくみを学び、人脈を形成し、そして研究者として成果を残すために必要最低限の期間です。勤めてみて実感しました。実際、3年間という短い期間ではありましたが、今でも勤めていた企業の方との交流がありますし、私のことを応援してくださってとても感謝しています。

留学を契機にとことん研究を楽しむことにした

―― 楽しかった企業での研究生活に別れを告げ、アカデミアに戻られました。なぜでしょう。

高井 企業の中で研究を楽しんでいましたが、企業は利益を出さないといけません。私がこれからもやりたいことは、企業の利益に繋がるのか、と疑問を持ち始めました。そこで私がやりたいのは基礎研究なんだな、と気付き、ポスドク(ポストドクター、博士研究員)として大学に戻る決心をしました。当時すでに30歳、周囲からは「安定した正社員の立場を捨てるなんて……」と心配されましたが、「楽しそう!」と思い、新しい道に飛び込んでみました。

始めは実験の楽しさでワクワクしていたのですが、すぐに優秀な人たちに囲まれて焦った記憶がよみがえりました。周りはどんどん新しい成果を発表していくのに自分はポスドクのまま、研究テーマは思いつかない。そのうえ35歳で出産してからは実験する時間も限られ、何をしたかったのか、分からなくなってしまいました。

―― 今の先生のお姿からは想像もつきませんが、その辛い時期をどのように乗り越えられたのでしょうか。

高井 当時、私は日本学術振興会の海外特別研究員RPD制度という、出産・育児で研究を中断した人が円滑に研究現場に復帰できるよう支援する制度に採択されていました。この制度内に若手研究者交流事業があり、スイス派遣枠に応募してみたのです。スイスにしたのは、同じく大学教員の夫も別のプロジェクトでスイス渡航を申請していたからでした。

「もしかしたら家族でスイス行けるね」と話していたのですが、結果私だけ受かりました。留学先はスイス連邦材料試験研究所(Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology)。当初は3歳の子どもを連れて行くつもりで準備をしていました。けれども準備を進めるにつれ、初めての留学で慣れない環境の中子どもの安全を見守れる確信が持てないこと、スイスの物価の高さ、単身と比べてあらゆる手続きが煩雑になるなど、さまざまな壁が立ちはだかりました。

子連れは難しそうだと夫や親族に相談したところ、「子どもはたくさんの大人が見守って育てた方がいい。私たちに任せて行ってらっしゃい」と。双方の両親の協力もあり、半年間のスイス単身留学に快く送り出してくれました。

― 大きな決断だったと思いますが、行かれてみていかがでしたか。

高井 この留学が大きな転機になり、自己理解が深まりました。実は留学前の辛かった時期、子どもに「お母さんは将来何になるの?」と聞かれたことがあったのです。子どもはどんどん成長するのに、自分は学生の頃から変わっていないし、やりたいことも見つかってないと困惑し焦ったのを覚えています。

思い返してみると、流れに逆らわない生き方を選んできた私は、状況が変わらない中で自分から行動を起こすのをためらう研究者になっていました。無意識のうちに、自分の希望が「母」「妻」「女性」といったバイアスをかけた中で「研究者としてあるべき姿」を決めようとしていたのかもしれません。

スイスの留学で自分を一人の人間として客観的にみるようになってからは「自分が楽しいと思えること、幸せだと思えることをやっていいんだ」と気付かされました。留学先で見た研究者は十人十色、人生を楽しみながら研究しています。そこには「あるべき研究者像」なんてありません。それに国や文化が多様な研究者たちとのディスカッションは、いろいろな意見が返ってきてすごく面白いのです。子どもに寂しい思いをさせてまでヨーロッパに来たのだから、やれることは全部やろう!と、日本では尻込みばかりしていた私が、学会で積極的に質問したり、他大学や研究機関に行って飛び込みで講演させていただいたりと、これまでの私では考えられないほどアクティブになることができました。勇気を出して留学して本当によかったと、心から思います。

「あるべき姿」を手放して、研究を楽しむ毎日

―― 日本に戻られてから7年足らずで、岐阜大学の助教等を経て、母校・名古屋工業大学の教授へと昇進の階段を駆け上がられました。

高井 マックスプランク研究所(ドイツ)での講演直前に、文部科学省卓越研究員事業への採択通知が届き、岐阜大学のテニュア・トラック*助教となりました。卓越研究員の年齢制限は40歳未満。当時私は39歳。けれども、「これが本当に最後のチャンス、不採択ならアカデミアを諦めよう」と研究者としての可能性をかけて申請してみることにしたのです。スイス留学中のメンター(Dr. Sébastien Vaucher)が申請書のブラッシュアップをサポートしてくれたのが大きかったです。

*テニュア・トラック:一定期間(原則5年以内)若手研究者が経験を積み、その間の研究・教育実績に基づいて終身雇用(テニュア)へ移行することを前提とした任期付き雇用制度

―― 現在はクロスアポイントメント制度*を利用して、東北大学の多元物質科学研究所で教授も兼任されています。

*クロスアポイントメント制度:研究者等が複数の大学や研究機関などで、それぞれと雇用契約を結び、業務を行うことを可能とする制度

高井 准教授になって1年目(43歳)のとき、粉体工学会でお会いした東北大学加納純也先生から「クロスアポイントメントやらない?」とごく軽く打診をいただきました。声を掛けていただいたということは、私に可能性を感じてくださったのだろうと都合よく解釈し、異なる大学を知る良い機会だと思いました。正直、クロスアポイントメント制度についてはよく知らなかったのですが、おもしろそうだったので「やります!」とお返事しました。

いざ東北大学へ行ってみると、総合大学ならではの多様な研究分野、分野間の垣根の低さ、そして活発なディスカッションに刺激を受けました。異なる分野の専門家とも気軽に相談でき、新しい研究テーマがどんどんひらめきます。お声がけいただいて本当に感謝しています。

―― 誰も扱ってこなかった新しいテーマの展開でご多忙な毎日だと思われますが、生活のご様子をうかがってもいいですか?

高井 土日はできるだけ家族3人で過ごせる時間を作って、心と体を休めるようにしています。研究が楽しい!と思える働き方をしていきたいですし、息子にも「研究者は楽しいんだよ」という姿を見せ続けたい。クロスアポイントメントも楽しいし、とても勉強になります。

いまでも「アカデミアは苦難の道」「研究に人生を捧げるべきである」という考え方は、あると思います。でも、それだけしか受け入れられない世界だったら、未来の研究を担う人材が減ってしまうのではないかとも思います。遠回りしても、マイペースでも、色んなライフイベントがあっても、また、趣味を楽しみながらでも研究者になれる道がある。紆余曲折あって遅ればせながら研究者を進むことをようやく決めた私の歩みを見て、「研究者っていいかも」と思ってくれる人がいたら嬉しいなと思います。

また、出産や育児で離職した方で研究に興味のある方のサポートもしたいと思っています。希望があれば、博士号取得のサポートもしていきます。アカデミア一直線だけではない多様なキャリアパスが選べる社会になればいいなと思いますし、無意識にとらわれている「あるべき姿」の殻を破って、柔軟に研究スタイルを選んでほしいと願います。それが多様性の社会実現に繋がり、結果として多くの人々の幸せに繋がるんじゃないかなと思います。

プロフィール

高井 千加(たかい ちか)

名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

東北大学 多元物質科学研究所 教授 (クロスアポイントメント)

名古屋工業大学工学部卒業、同大学院 物質工学専攻博士課程修了、博士(工学)。民間企業勤務の後、名古屋工業大学 博士研究員、日本学術振興会特別研究員(RPD)、岐阜大学工学部 テニュア・トラック助教、2022年4月より岐阜大学 准教授、2023年4月より、東北大学 多元物質科学研究所 機能性粉体プロセス研究分野 准教授(クロスアポイントメント)等を経て、2025年4月より現職。2023年9月 第35回IP奨励賞受賞(粉体工学情報センター)、ほか受賞歴多数。

高井先生のご経歴に興味を持った方は、先生によるご寄稿「のんびり屋のかーちゃん,研究者を目指す」(粉体工学会誌)をご覧ください。https://www.sptj.jp/assets/doc/activities/diversity/article_61-01.pdf

※所属や肩書などはすべて掲載当時の情報です。

関連記事Recommend

-

企業研究者、大学教授、そして母として──メニコン・伊藤恵利さんに聞く“多面的キャリアを切り拓く秘訣”とは?

-

家族との時間も研究も無理なく楽しむ。世界で初めて円石藻「ビゲロイ」の培養に成功し「サイエンス」の表紙を飾るまで(高知大学 海洋コア国際研究所 萩野恭子先生)

-

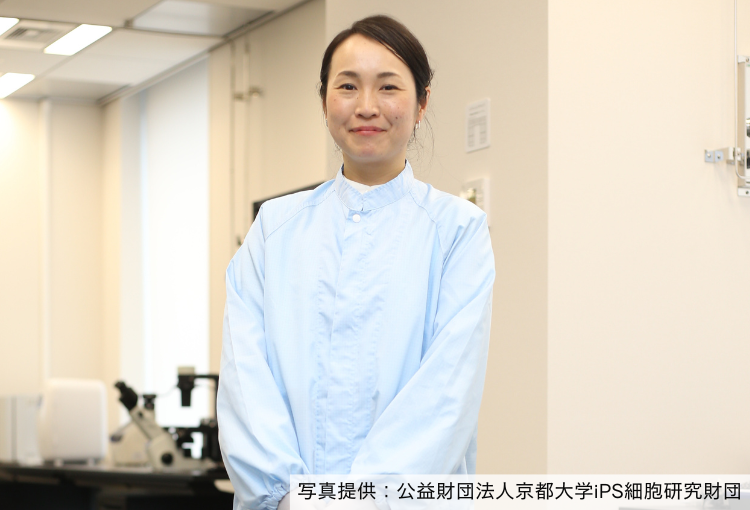

細胞培養の技術革新が切り拓く、iPS細胞の未来 ~チームと家庭とともに歩む、「面白そう」から始まった研究の道~

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 研究開発センター ユニット長 北野優子

-

話題作『研究者、生活を語る』—担当編集者に聞く「『両立』の舞台裏」に込められた想い

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第11話「湿度を測ろう」中学生向け

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第10話「雲を観察しよう(後編) ~季節によって変わる雲~」

-

子どもにおすすめの理系センスを磨く図形ワーク③【小学校受験対策編】

良問・珍問!自作の図形問題で楽しく受験対策!

-

折り紙技術を駆使して宇宙から血管、さらに細胞にも活用。いつも自分で道を切り開いて歩み続ける研究者、繁富(栗林)准教授

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第9話「雲を観察しよう」前編

-

女性研究職支援や助成金、女性向けの科学賞 まとめ