高校・大学受験や理系の仕事解説など、中学生・高校生の進路選びに役立つ情報をお届け。

【中学生向け】PETボトルは何からできているの?

私たちの身の周りにはプラスチック製品があふれています。喉が渇いたとき、自販機でペットボトルに入ったジュースが欲しくなりますよね。そのペットボトルはプラスチックの一種、つまり石油からできています。石油といえば、自動車のガソリンを思い浮かべる人も多いと思いますが、プラスチックの原料でもあるのです!

この記事では、どうやって石油からペットボトルやその他プラスチック類が作られるのかを説明していきます!

石油は、主に炭素C、水素Hからできている、さまざまな炭化水素が混ざったものです。石油を燃やすと炭素が酸素と反応して、地球温暖化の原因にもなっている二酸化炭素が生まれます。

油田からくみ上げられた石油(原油)を熱して分離させると、ガソリン、灯油、ナフサ、軽油、重油などになります。大部分のプラスチックはこのナフサを主原料としています。ナフサをさらに加熱分解すると、プラスチックの原料(高分子化合物)になります。

高分子化合物の中には、デンプンやタンパク質などのような自然に存在する天然の高分子化合物もあります。

では、高分子化合物とはどのようなものからでき、どのような特徴があるのでしょうか。

高分子化合物とは

まず原子について説明します。

原子とは、物質をつくっている最小の粒子のことです。水素原子や酸素原子など、天然では約90種類、人工的に作られたものを含めると118種類あります。

そして、世の中のものすべては原子からできていますが、原子は単独では不安定なものがほとんどです。そこで、安定になるために複数の原子で結合します。そのひとつが分子です。

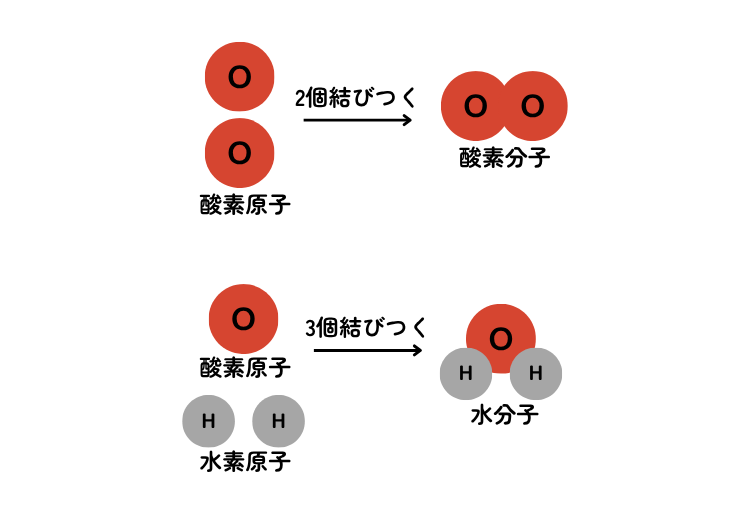

分子の例として身近なものは、酸素や水です。酸素は、酸素原子Oが2個結びついて酸素分子O2になります。水は、水素原子Hが2個と酸素原子Oが1個結びついて水分子H2Oになります。

高分子化合物は、1種類または数種類の小さな分子(低分子化合物)が数百から数千個以上も結合してつながってできた大きな分子です。高分子化合物のもとになる小さな分子をモノマー(単量体)といい、生じた高分子化合物※をポリマー(重合体)といいます。イメージとしては、 ストーン(天然石)をたくさんつなげてできたブレスレットですね。

※一般的に分子量が一万以上のものを高分子化合物と呼びます。

※二つ以上の小さな分子(単量体)が化学的に結合し、より大きな分子(重合体、ポリマー)を形成する反応を「重合」といいます。

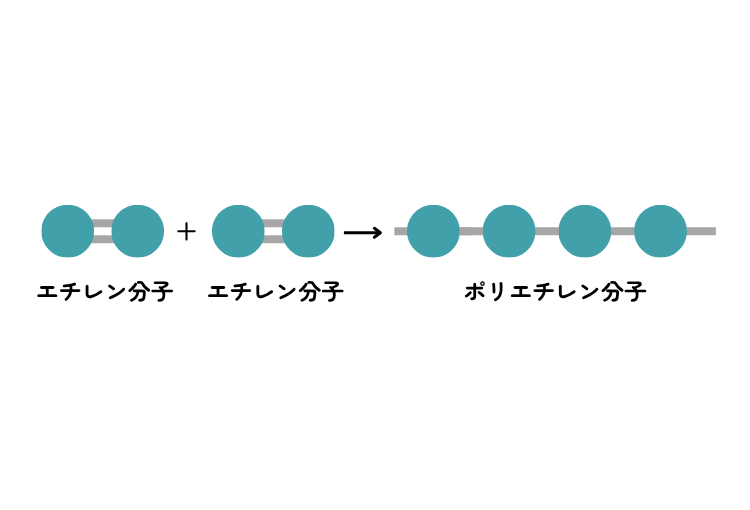

例えば、レジ袋にも使われているポリエチレンは、エチレンという小さな分子がたくさん結合してできています。ポリエチレンの「ポリ」はポリマーのことを指しており、エチレンがたくさん結合した高分子化合物ということが分かります。

高分子化合物の中には、植物や動物を構成する物質のような、自然界に存在するものを天然高分子化合物といい、石油などから人工的につくられるものを合成高分子化合物といいます。

合成高分子化合物の良い点を以下にまとめました。

|

特徴 |

理由 |

|---|---|

|

軽い |

軽い元素(C、H)主体で密度が低い |

|

丈夫 |

高分子鎖が絡まり合い、壊れにくい |

|

加工しやすい |

熱で変形しやすく、いろんな形にできる |

|

安い |

原料が安価&大量生産に向いている |

その理由は次の通りです。

1. 軽い理由:分子構造と密度

合成高分子は、主に炭素(C)や水素(H)などの軽い元素からできています。一方で、金属は鉄(Fe)や銅(Cu)などの重い金属元素が主成分です。さらに、高分子は網目状や鎖状の構造をしており、密度(1cm³あたりの質量)が低いため、結果として全体的に軽くなります。

2. 丈夫な理由:高分子の鎖構造

合成高分子は、長くて強く結びついた分子の鎖(ポリマー鎖)が何本も絡み合っています。これにより、「引っ張りに強い」「割れにくい」「水や酸、アルカリに強くて腐りにくい」といった「丈夫さ」が生まれます。また、分子構造を工夫することで、熱や衝撃にも強い素材にすることが可能です。

3. 加工しやすい理由:熱で形を変えられる

多くの合成高分子(特に熱可塑性樹脂)は、加熱すると柔らかくなり、冷やすと固まる性質があります。この性質を使って、「射出成形」「押出成形」「ブロー成形(ボトルなど)」など、さまざまな方法で複雑な形にも簡単に加工できます。

4. 安い理由:原料が安く、大量生産ができる

合成高分子の多くは、石油や天然ガスから作られます。これらは比較的安価で大量に手に入る資源です。また、製造プロセスも自動化・大量生産に向いているため、1つあたりの製品コストを大きく抑えることができます。

合成高分子化合物の例を下の表に示します。

|

分類 |

製品 |

特徴 |

例 |

|---|---|---|---|

|

合成繊維 |

ナイロン |

丈夫で伸びやすい、シワになりにくい。 |

水着、ストッキング、リュック

|

|

ポリエチレン |

軽くて強い。 |

レジ袋、紐、ロープ |

|

|

ポリエステル |

軽くてシワになりにくい、乾きやすい。 |

スポーツウェア、Tシャツ、カーテン

|

|

|

合成樹脂 |

PET(ポリエチレンテレフタラート) |

軽い、丈夫、形を自由に変えられる。 |

ペットボトル、食品トレー、スマホのケース |

|

メタクリル樹脂 |

ガラスみたいに透明で、軽くて割れにくい。 |

有機ガラス、水槽、アクリル板

|

|

|

合成ゴム |

ブタジエンゴム、クロロプレンゴムなど |

よく伸びて戻る、弾力がある。 |

タイヤ、輪ゴム、ゴム手袋 |

PETってなに?

PETはポリエチレンテレフタラート

PETボトル、ペット…かわいいボトル?いやいや、そうではありません。PETはポリエチレンテレフタラート(polyethylene terephthalate)の頭文字をとったものです。

PETの発明は、1941年ころ、キャリコ・プリンターズ社(イギリス)のJ・R・ウィンフィールドとJ・T・ディクソンによって開発されました。彼らは、エチレングリコールとテレフタル酸を原料に、PETを製造する方法を発明しました。

PETは強度が大きく、乾きやすくてシワになりにくいという特徴があります。主に飲料容器や衣料などに使われています。

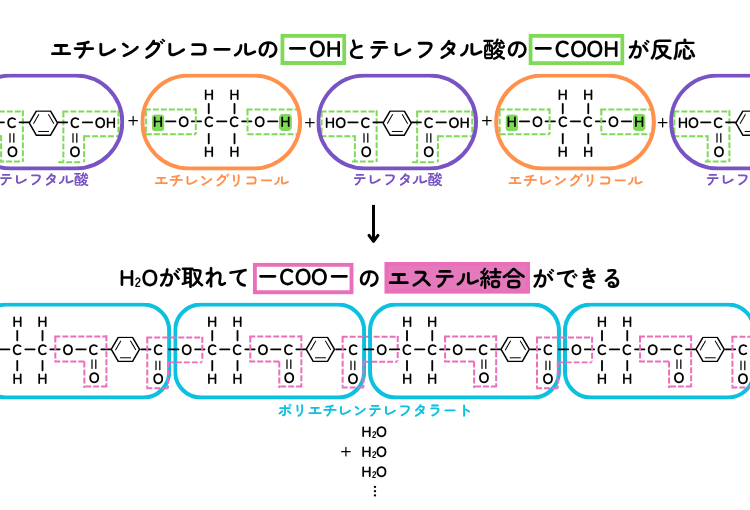

PETはポリエステル繊維に分類されます。ポリエステルとは、エステル結合と呼ばれる-O-CO-結合をもつ高分子化合物のことです。エステル結合は、エチレングリコールという-OHを持っている物質と、テレフタル酸という-COOHを持っている物質の間で反応して、HとOHから水H2Oが取れて、次々と結合していきます。これらを板状にしたものが合成樹脂で、PETボトルに使われています。

PET(ポリエチレンテレフタラート)の特徴

|

項目 |

特徴 |

|---|---|

|

主な用途 |

ペットボトル、食品容器、繊維(ポリエステル)、フィルムなど |

|

透明性 |

高い(光の透過率が良い) |

|

耐熱性 |

約60~80℃(耐熱PETは100℃以上) |

|

強度 |

割れにくく、引っ張り強度が高い |

|

耐薬品性 |

酸・アルカリにやや弱い |

|

リサイクル性 |

高い(ペットボトルはリサイクルが一般的) |

|

吸湿性 |

低い(水をほとんど吸わない) |

|

加工性 |

成形しやすく、薄くても強度を保てる |

PETは 軽くて丈夫で透明性が高いため、飲料容器や包装材に広く使われています。

透明で巨大な水槽は、なぜわれない?

水族館の巨大水槽は、普通のガラスではなく、有機ガラスと呼ばれるものからできています。

一般的に有機ガラスとは、アクリルスタンド(アクスタ)に使われているアクリル樹脂(ポリメタクリル酸メチル)を指します。高い透明性と強度から広く利用されています。有機ガラスは、加工の幅が広いことから、今後も多くの分野で重要な素材としての地位を保つと考えられています。

魚類展示水槽として日本一なのは、2002年にオープンした沖縄県にある「沖縄美ら海水族館(ちゅらうみすいぞくかん)」 の「黒潮の海」水槽です。容量は約7,500m3(深さ10m・幅35m・奥行き27m)で、約70種の魚がおり、世界最大級のジンベエザメやナンヨウマンタが泳いでいます。

世界一の巨大水槽は、中国の珠海2023年にオープンした長隆宇宙飛船の水槽です。容量は約56,450㎥と沖縄美ら海水族館の約7.5倍もあります。

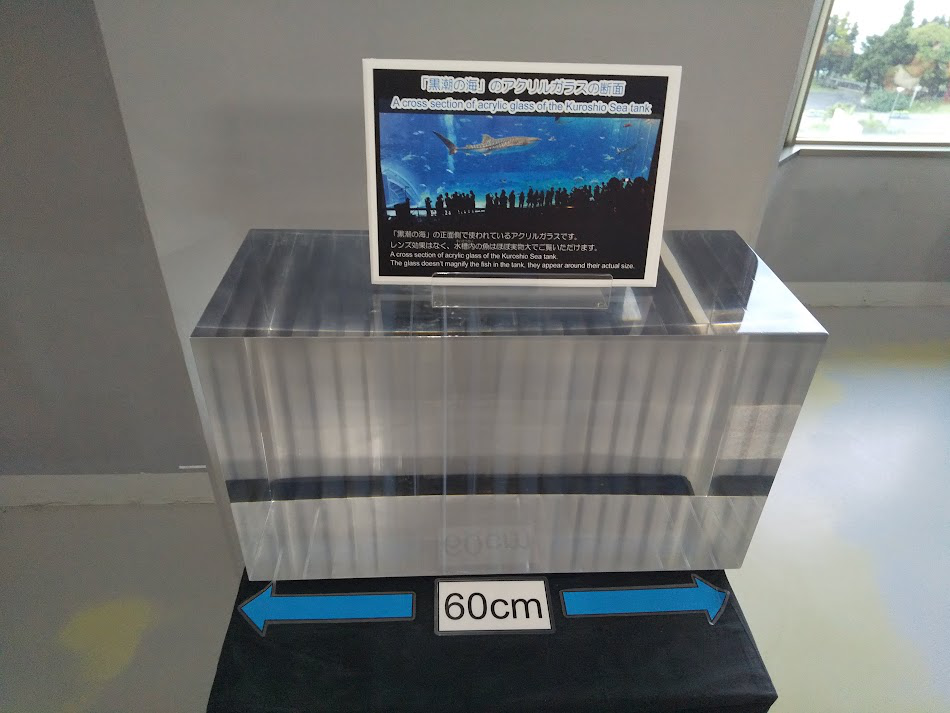

これらの巨大水槽を作っている有機ガラスは、どちらもNIPPURAという日本のメーカーです。水圧にたえられる強度にするには、ガラスに厚みが必要です。普通のガラスを厚くすることは難しいですが、有機ガラスではパネルを接着させることで、厚みを増すことができます。沖縄美ら海水族館の有機ガラスの厚さは約60cmです。最初から60cmの厚さではではなく、4cmのパネルを15層も接着させて作っています。

この時に使う接着剤は、アクリル板と同質のもので屈折率もまったく同じことから、ガラスの透明度が保たれます。アクリルはまったくにごりがない素材で、透明度はガラスよりも高いです。このように、厚みが増しても透明度を保つことができる接着剤で貼り合わせることで、水圧にも耐える透明で強いガラスをつくることができるのです。

また、アクリルは熱をかけると柔らかくなるため、曲げたり、ガスを入れて膨らませたりして、いろいろな形に加工できます。接着してから高温で成形するので、接着剤には透明度だけでなく耐熱性も求められます。

こうして、厚みのある一枚の有機ガラスができます。美ら海水族館の巨大水槽は、このような有機ガラス7枚を現地で接着させて、つなぎ目のないパネルにし、海の中にいるような壮大な異空間を完成させています。

ガラスと有機ガラスの違い

ガラスと有機ガラスの違いを下の表にまとめました。

|

項目 |

ガラス |

有機ガラス(アクリルガラス) |

|---|---|---|

|

材料 |

二酸化ケイ素(天然の砂) |

プラスチック(アクリル樹脂) |

|

重さ |

重い |

軽い(ガラスの約半分) |

|

割れやすさ |

割れやすい(粉々になる) |

割れにくい(ヒビが入る程度) |

|

透明度 |

高い(光の透過率90%程度) |

さらに高い(透過率92%以上) |

|

強度 |

硬くて傷がつきにくい |

傷がつきやすい |

|

耐熱性 |

高い(500℃以上でもOK) |

低い(100℃くらいで変形) |

|

加工のしやすさ |

硬くて加工しにくい |

切ったり曲げたりしやすい |

|

主な用途 |

窓ガラス、食器、鏡、光学レンズ |

水族館の水槽、飛行機の窓、看板、スマホケース |

- ガラスは硬くて傷つきにくいが、重くて割れやすい。

- 有機ガラスは軽くて割れにくいが、傷がつきやすく熱に弱い。

それぞれの特性を活かして、使い分けられています。

合成高分子化合物の問題点

便利な合成高分子化合物ですが、問題もあります。

・環境問題

合成高分子化合物の多くは自然に分解されにくく、ゴミになった後も長い間残ってしまいます。特にプラスチックゴミが海や地球環境を汚染する大きな原因になっています。

・石油が必要

多くの合成高分子は石油を原料にして作られるため、石油がなくなると作るのが難しくなります。

合成高分子化合物の未来

環境問題を解決するために、最近では新しい技術が開発され、生分解性プラスチック(生分解性高分子)が活用されるようになりました。

生分解性プラスチックとは、自然界の微生物(バクテリアやカビなど)によって分解されるプラスチックのことをいいます。

普通のプラスチックは何百年も自然の中で分解されませんが、生分解性プラスチックは時間が経つと土や水の中で微生物によって小さな分子にわかれ、最終的には自然にかえります。

釣り糸や手術用の糸、飲み物の容器など、回収が難しく、自然界に廃棄されるおそれがある製品に、生分解性プラスチックが使われ始めています。

<参考ページ>

海洋プラスチック問題解決の最先端「微生物埋込型プラスチック」とは? 開発した群馬大学の鈴木美和助教にお話を聞いてみた!

生分解性プラ『BioPBS™』開発・マーケティング担当者に聞く!化学メーカーの仕事のやりがい

原料となるのはポリ乳酸などです。ポリ乳酸は、サトウキビやトウモロコシからとれるデンプンを原料として、乳酸菌で発酵させて乳酸を生成し、重合させて作られます。

生分解性プラスチックを使うメリット

・廃棄物の削減

生分解性プラスチックを使うことで、屋外におかれて回収が難しいプラスチック製品を水と二酸化炭素に分解させることにより、廃棄物の削減が可能になります。

・廃棄物の再資源化

家庭やレストランなどの食品の残りを回収する袋や使い捨てのお皿、飲み物のカップに生分解性プラスチックを使うことで、食品の残りと生分解性プラスチック製品を一緒に分解して堆肥などの資源にすることができます。

まとめ

PETボトルはポリエチレンテレフタラートというポリエステル繊維からできています。このような合成高分子化合物は、生活を便利にしてくれるとても大切な素材ですが、使い方やゴミの処理をしっかり考えることが必要ですね。身の周りのものに、どのような合成高分子化合物が使われているのか探してみてくださいね!

|

ポイント |

説明 |

|---|---|

|

高分子とは |

小さな分子がたくさんつながった大きな分子。 |

|

合成高分子化合物 |

人間が人工的に作った高分子。 |

|

身のまわりの例 |

プラスチック、ナイロン、ポリエステル、ゴムなど。 |

|

良い点 |

軽い、丈夫、加工しやすい。 |

|

問題点 |

自然に分解されにくく、環境に影響を与える。 |

記事執筆・画像撮影:西村能一(明治大学理工学部応用化学科卒 / 7年間の私立高校教諭勤務を経て、現在は予備校講師)

関連記事Recommend

-

【科学の秋】紅葉はなぜ起きる?植物の色が変わるワケ【動画解説】

-

【日本の偉人】日本人初のノーベル賞受賞に至るまでの軌跡【湯川秀樹/動画解説】

-

【中学生向け】原子の構造と化学式の書き方

-

硫酸実験4選 砂糖が膨らんで真っ黒!?段ボールがボロボロに!?【動画で解説、話題の実験】

-

【博物館訪問動画】芸術と科学が融合するインターメディアテク(東京駅直結)に潜入!

-

【実験動画】一瞬で凍る魔法の液体!?「ホットアイス」

-

【ピタゴラスの雑学】“三平方の定理”は意外なところで生まれていた!現代にも活用?【動画で解説!偉人の証明】

-

【化学の基礎】元素周期表の意外な歴史を動画で解説!

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第11話「湿度を測ろう」中学生向け

-

【中学生向け】富士山の山頂でご飯がおいしく炊けないのはなぜ?