研究職・技術職のパパママの子育て事例やコラムなど、子育てに役立つ情報をお届け。

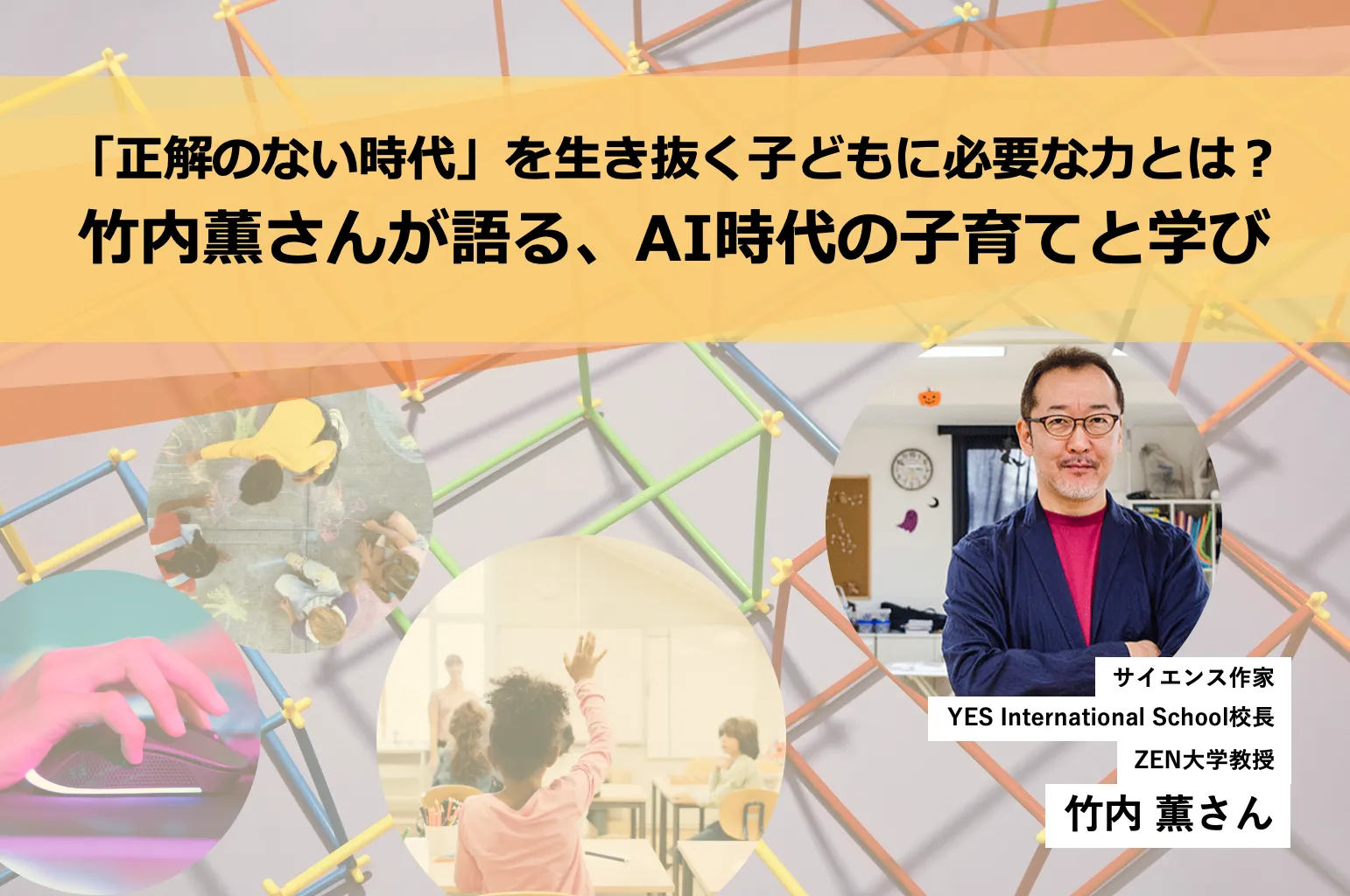

「正解のない時代」を生き抜く子どもに必要な力とは? 竹内薫さんが語る、AI時代の子育てと学び

プログラミングが小学校のカリキュラムへ導入されてから5年、世界はさらに進化し、ChatGPTなどのAIサービスが私たちの生活へ急速に浸透しました。AIがこれまでの仕事やはたらき方を大きく変えていきつつあることを私たちは毎日のように実感しています。

そこで今回は、サイエンスライターであると同時に、AI時代を見据えたオルタナティブ教育を実践する竹内薫さんに、これからの時代に求められる力の育み方を伺いました。

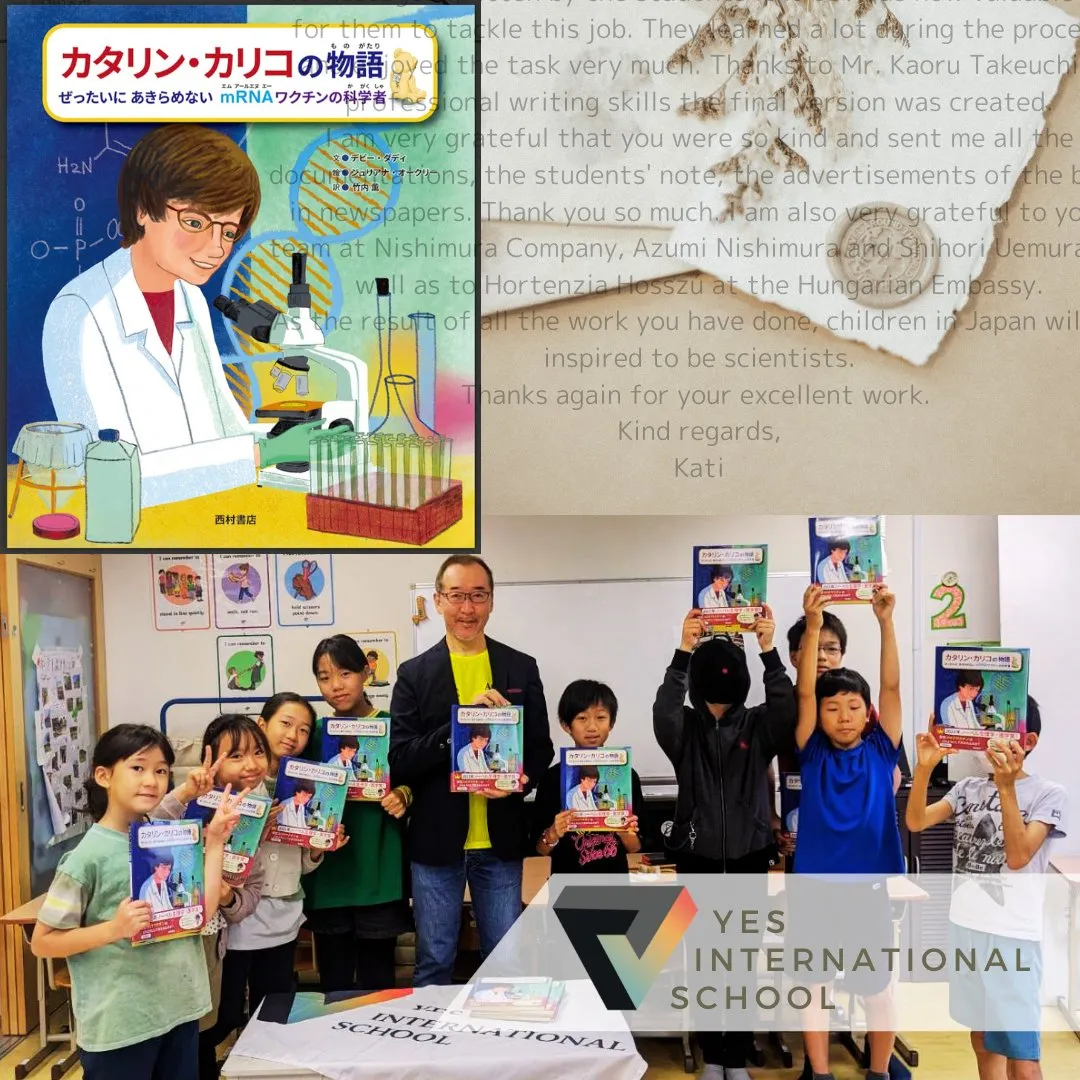

竹内さんが運営するYESインターナショナルスクールでは、プログラミングや英語だけでなく国語教育にも力を入れていることが大きな特徴です。

また、子どもの「好き」を原動力に試行錯誤しながら学びを深める姿勢には、AIに仕事を奪われず自分らしく生きる子どもを育てるヒントがたくさん詰まっていました。

竹内薫さんがフリースクールで実践しているプログラミング教育

― 2016年に「YESインターナショナルスクール」をご自身で設立されました。経緯を教えていただけますか?

娘の小学校を検討していた頃、通わせたいと思える学校がいくら探してもありませんでした。私が子どもに必要だと考えた教育の要件は、使える英語、母語としての国語、そして本質的なプログラミング学習です。

しかしながら、当時のインターナショナルスクールは英語のみに特化していることが多く、国語やプログラミング教育にはあまり力を入れていませんでした。そこで、一念発起してYESインターナショナルスクールを立ち上げました。

― 2016年というと日本ではようやくプログラミング教育の重要性が世間に認知され始めた頃ですね。

大学院時代に物理をやっていた私は、コンピュータシミュレーションの必要性を痛感していました。実際に気候変動や経済研究など、現代の世界における複雑かつさまざまな課題を解決するために、幅広い分野でコンピュータシミュレーションが行われ、プログラミングスキルは必要不可欠となっています。であれば、子どものころから遊びながら、プログラミングを覚えればいいじゃないかと発想したのです。

― 国語教育にも力を入れている理由は何ですか。

国際社会に通用するバイリンガルを育てるといっても、二か国語の能力はイーブンではなく、深い思考に耐えうる強い言語を持ったうえで二つの言語を使えるということが大切です。私は英語圏の小学校と大学院で10年間暮らしたためバイリンガルですが、日本語と英語の使用比率は体感7:3です。日本人が思考するときに使うのは母語である日本語です。思考力を身に付けるためには国語を学ぶことが非常に重要です。

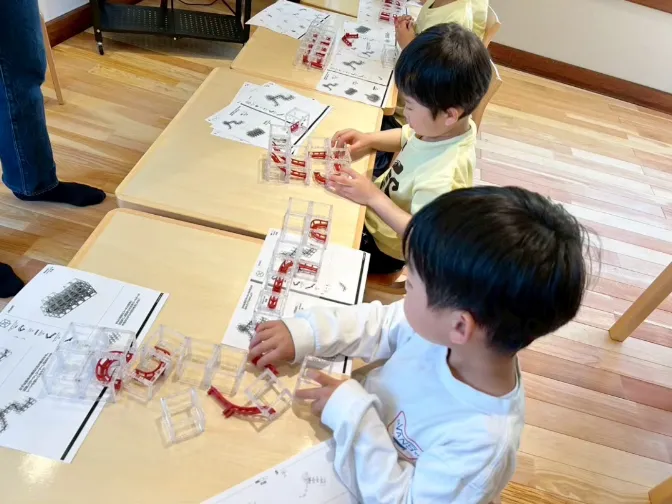

― スクールでのプログラミング教育は、どのような内容なのでしょうか?

プログラミングの授業は小学校1年生から行っています。タブレットやPCを用いるのではなく、まずは手や体を使い、実際にモノを作りながら「動き」を体験します。例えば、組み立てたレールの上をボールがうまく転がるように試行錯誤して、勾配やカーブの設計の重要性に気づく。こうした遊びの中から、「手順(アルゴリズム)」や「変化」といった概念を理解し複雑な計画性を身に付けていきます。遊びながら楽しく、というのが最重要ポイントですね。

― なぜ体で「動き」を理解する必要があるのでしょうか。

何かアクションを起こすと、時間とともに変化する動力学的な発想を養うためです。世の中は絶えず変化しています。変化に対応でき、困難に立ち向かうための問題解決能力を持つ人材になるためには、早い段階から変化を体感して、慣れておくことが大切です。すると、世の中が変化したときに次のフェーズを予測できる能力が育つのです。

― プログラミングを通して学ぶのは、社会に出てから活躍するための思考力なのですね。

その通りです。当スクールでルービックキューブを取り入れているのも、そうした考えに基づいています。最適な手順を見つけ出すには、時に一見遠回りに思える手順も必要です。この経験が、目先の損得にとらわれず、時間的にも空間的にも広い視野で物事を捉える大局観を培います。これは将来、全体にとって最善の判断を下せるリーダーシップへと結びつくでしょう。

― その後、PCを使ったプログラミング学習へは、どのように移行するのでしょう?

小学校3年生から、PCでの英文タイピング練習と並行してScratch Jr.やScratchでコーディングに慣れていきます。子どもはタイピングをあっという間に習得し、小学校6年生になると大学1年生程度のプログラミングレベルに達する生徒もいます。

ただし到達するレベルは生徒それぞれ、生徒間での比較はしません。「比較をするなら昨日の自分と比べる」という信念を持っています。プログラミングや数学が得意な子はどんどん進みますし、コンピューターグラフィックスや作曲など、コンピューターを活用したアート制作に向き合う生徒もいます。

プログラミングが嫌いな子には無理強いはしません。スクールではひとりひとりの個性をよく見極めるために、少人数制を採用しています。

小学校でのプログラミング教育は“入り口”

― 公立小学校でも2020年にプログラミング教育が導入されました。竹内さんから見て、現在のプログラミング教育はどのように映っていますか?

今の日本のプログラミング教育は、英語教育と同じ轍を踏んでいるように思います。日常生活で英語を使っていない先生が英語を教え、生徒たちは何年勉強しても英語を使いこなせない。これと全く同じ状況を危惧しています。

多くの公立小学校では、プログラミングを活用したことのない先生が、プログラミングの授業を担当せざるを得ません。クラスを一人で担当するため個々の能力に沿って教えることも難しく、短い授業だけではプログラミングができる生徒は育たないでしょう。

実務レベルでプログラミングができる人を教員として採用する、あるいはプログラミング教育に特化した教員の育成が求められます。実際、日本より10年ほど早くプログラミング教育を開始したイギリスでは、導入に先立ってプログラミング教員の養成から始めました。あるいは、長年プログラミングに従事した後に退職された方を外部講師として招くのも良いと思うのですが、公立の学校にはさまざまな制限があって難しいようです。

― 学校でのプログラミングを入り口として、家庭でプログラミングのスキルを伸ばす方針が現実的でしょうか。

公立小学校では限られたリソースの中で、プログラミングとの出会いを提供しています。もしお子さんがプログラミングに興味を持ったなら、自発的に深めていける環境があると良いでしょう。今の時代はネット上で情報が得られるので、YouTubeやサイトを参考にどんどんスキルを伸ばしていけます。

プログラミングに興味のないお子さんは、無理に学ぶ必要はありません。「プログラミングをやりなさい」と強制された瞬間に子どもたちは意欲を失ってしまいます。それよりもお子さんがやりたいこと、夢中になっていることを応援してあげてください。子どもは遊びを通じて、自分の得意分野や才能に気づきます。十分に遊ばせないと、才能に気づく機会を奪ってしまいます。

― 子どもの興味に応じたサポートが必要なのですね。親としてはテストの点がよくないと不安になりますが。

今まさにAIを使いこなす時代に入りました。言われたことだけをこなす「指示待ち人間」は、今後AIに仕事を奪われてしまう可能性が非常に高いと考えられます。日本の至る所で見られる「禁止の文化」や受験制度における暗記型の教育は、思考力や判断力が養われません。AIに代替されないスキルを身につけることは、学校のテストとは全く異なる領域です。

AIは決まりきったプログラミングや翻訳などを実行できますが、AIへの適切な指示(プロンプト入力)や、出てきた結果の判断をするのは人間です。

これからの時代は、アート、映像、映画もプログラミングもますますAIがやってくれるようになります。その中での人間の役割は、設計と質の担保です。ただし、プログラミングを知っていないと設計はできないし、アウトプットの質を判断するには、アートにしても映像にしても、それなりの眼力がないとできないわけです。また結果を精査してAIに的確なやり直しの指示を出すのもプログラミングが分かっていないとできません。

― つまり、AIを使いこなせる人になるには暗記型学習よりも、プログラミングやクリエイティビティが重要だと。

プログラミングや数学、自己を表現する芸術的才能を伸ばすいわゆるSTEAM教育については、子どものときにいかに遊びを通じて身に付けたかが大切です。親御さんが、お子さんと一緒になって遊びながら、楽しく取り組まれるとよいと思います。

*STEAM教育:科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)の5つの分野を統合的に学び、社会の課題を発見・解決する教育

AI時代に求められる教育とは?

― プログラミング学習は小さな頃からスタートした方が良いのでしょうか。

子どもの頃に学んだ方が身につきやすいという点では、早い段階から触れておくことは良いと言えます。ただし、私はいわゆる早期教育には基本的に反対の立場です。繰り返しお伝えしている通り、最も大切なのは、楽しく遊ぶことです。

日本では「お勉強をしているといい子」「ゲームばかりしている困った子」と言われますが、今やeスポーツのトッププレーヤーの収入は数億円、大企業の重役よりも稼げる世界です。親世代が子どもだった頃と比べ、社会は大きく変化しました。

ゲーム好きが高じてゲーム会社に就職した方が、ゲーム制作で数学の必要性を痛感し、そこから必死に取り組み、入社後1年間で大学レベルの数学をマスターしたといった例を知っています。「好き」という気持ちこそがモチベーションを大きく向上させます。

― 子どもが勉強に興味を持って、楽しく学ぶ方法はあるのでしょうか?

ありますよ! 学校の勉強が自分の好きなことに活用されていると知れば、子どもはモチベーションを持って勉強します。そのため、YESインターナショナルスクールではその教科を実際に仕事で使っている専門家をお呼びして、学びと現実世界を結びつけるといった授業を行っています。

たとえば、「宇宙の研究にはコンピュータープログラミングが使われているんだよ」と宇宙論の研究者から直々に教えてもらうと、宇宙に興味のあるお子さんはプログラミングの勉強も自然に熱が入るわけです。ご自宅で取り組まれるなら、専門家による職業解説のYouTubeなどが役立つでしょう。早期教育を目的とせず、夢中になる遊びを通して才能が伸びていくお子さんの姿を支援してあげてください。

竹内薫さんが描く「これからの学びのかたち」

― 娘さんは今、カナダのセカンダリースクールに通われているそうですね。

娘はアウトドアが大好きで、全長110kmの信越トレイルを踏破するほどアクティブなタイプでした。きっと日本の中学受験は向かないだろうから、受験の世界には巻き込ませないと判断しました。

そしてさらにその先の大学進学を考えたときに、海外を視野に入れることで選択肢は100倍にも広がります。ただし海外の大学は高校での成績と課外活動を通して判断されるため、準備期間を考えると中学生のうちに海外へ行っておく必要があります。そのような背景で中学1年の終わりにカナダの学校へ行くことにしました。

自身の経験も含めて、子育ては本当に難しいですよね。海外大学が誰にとっても正解だという考えは全くありません。日本での教育方針が合っているお子さんもいらっしゃるので、保護者とご本人がしっかり見極めて選択されたら良いと思います。

― 「好きなことで才能を伸ばし、選択肢を広げ、社会で活躍する力のある子を育てる」という一貫したお考えが伝わってきました! 最後に、子育てに悩む読者へメッセージをいただけますか。

これからの社会は、あらかじめゴールまでの道のりが決められた「1本道」ではなく、どこに行くか自分で決めて進む「オープンワールド」です。現状ある決まった枠組みを外して思考し、未来を創っていける人が、AIに仕事を奪われない人です。

そうはいっても、新しい挑戦は成功する保証はなく、先が見えない中で試行錯誤を繰り返しながら進んでいかなければならない冒険のようなもの。

答えがない状況でも自分で考えて進み、失敗しても立ち上がる力(レジリエンス)こそ、幼いうちから培ってあげてほしいのです。たくさん失敗しても、励まされ、粘り強く何度でも挑戦する。心の強い子に育つよう温かく見守ることは、保護者の重要な役割です。ゲームの主人公のように、楽しみながらそれぞれの幸せを追求できる次世代を育てていきましょう。

竹内薫

サイエンス作家、YES International School校長、ZEN大学教授。東京大学教養学部教養学科(専攻:科学史・科学哲学)、東京大学理学部物理学科卒業。マギル大学大学院博士課程修了(専攻:高エネルギー物理学理論)。理学博士(PhD)。物理、数学、脳、宇宙、AIなど多岐にわたる執筆のほか、テレビ、ラジオ、講演など多方面で活動。2025年4月よりZEN大学教授に就任、日本におけるオルタナティブ教育の拡大に尽力。

関連記事Recommend

-

自宅が研究室! 粘菌と暮らす片岡ファミリーの世界へようこそ

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第11話「湿度を測ろう」中学生向け

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第10話「雲を観察しよう(後編) ~季節によって変わる雲~」

-

子どもにおすすめの理系センスを磨く図形ワーク③【小学校受験対策編】

良問・珍問!自作の図形問題で楽しく受験対策!

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第9話「雲を観察しよう」前編

-

子どもにおすすめの理系センスを磨く図形ワーク②【数と図形のセンスを磨く編】

千・万・億・那由他!巨大な数の模様に触れよう

-

子どもにおすすめの理系センスを磨く図形ワーク①【準備のいらないおうち遊び編】

ピースを並べて作ろう!ダイヤモンドやベンゼン環の模様

-

【保存版】夏休みの自由研究に!動画と文でわかる! 簡単だけどちゃんと科学できる実験25選

-

自由研究にオススメ!平均15分で終わるおもしろ科学実験5選【小学生〜中学生向け】

-

親子で楽しもう、身の回りのサイエンス

第8話「天気図を書こう」