クリックケミストリーとは

2022年のノーベル化学賞、栄えある受賞に輝いたのはスクリプス研究所(アメリカ)のバリー・シャープレス教授、スタンフォード大学(アメリカ)のキャロリン・ベルトッツィ教授、コペンハーゲン大学(デンマーク)のモーテン・メルダル教授の3人でした。彼らが進めてきた炭素―炭素と窒素―窒素の三重結合のバーツを直接つなぐ有機合成「クリックケミストリー」に関する一連の研究業績が評価され、授与となりました。金具がカチッとはまるように、効率的・選択的に反応が進行して、余分な廃棄物を出さないなどの利点があります。

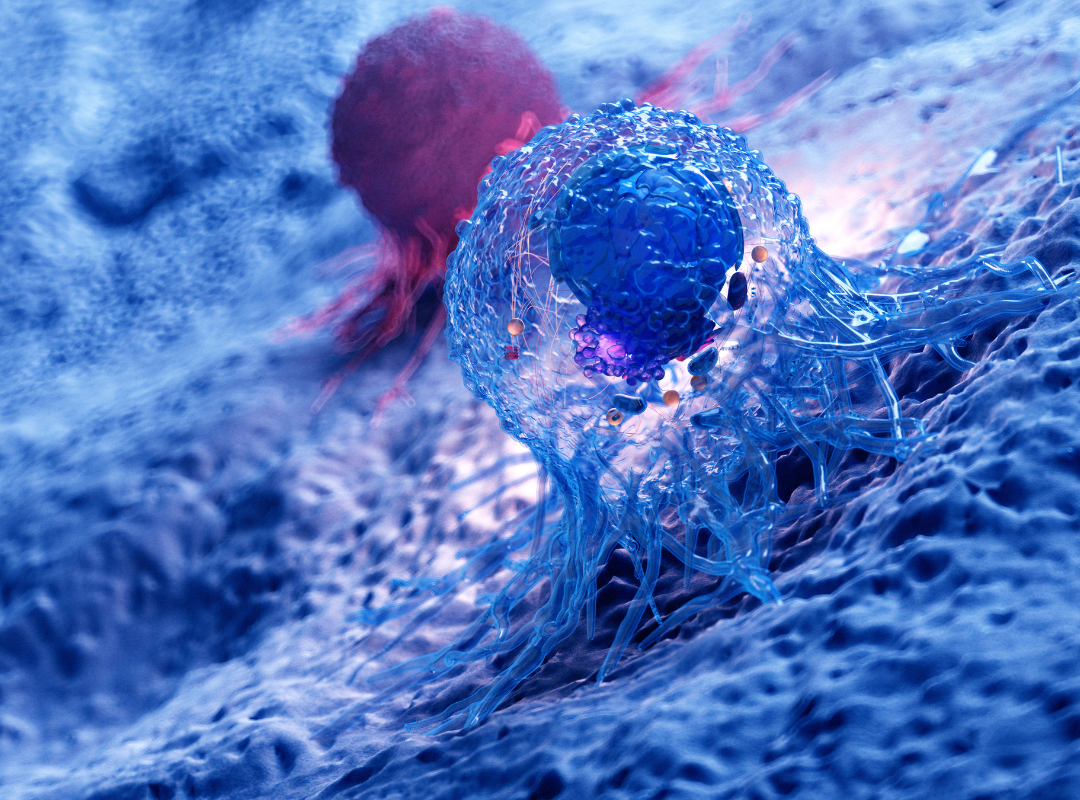

クリックケミストリーの考え方は、現在さまざまな分野にひろがっており、高分子材料分野における新規材料の合成手法、新薬開発におけるスクリーニングの迅速化にクリック反応が利用されています。医療分野では、がん細胞のみに抗がん剤を届ける技術の開発なども進められていて、私たちの暮らしにも関わりの深いものとなりつつあります。

医薬品や高分子の画期的な合成法を可能としたクリックケミストリーとは何なのか、どんな特徴をもつか、また生化学などへの応用面でクリックケミストリーは科学界にどんな影響を及ぼしたのか、本稿で述べていきます。

自然界に学んだ、新しい化学反応を

クリックケミストリーは、有機化学合成分野における新しい概念、新たな研究スタイルとして、バリー・シャープレス氏によって提唱されました。実はシャープレス氏は、「不斉触媒を用いた酸化反応」に関する研究が評価され、日本の野依良治氏らとともに2001年ノーベル化学賞を受賞していますが、この頃には、すでにクリックケミストリー研究に精力的に取り組んでいたそうです。医薬品の不斉反応など有機合成は通常、シャープレス氏の一つ目のノーベル賞研究のように、効率的・選択的な反応のために適切な触媒を用いたり、何段階もかけて低くなる収率を高める工夫をしたりと、精密で高度な技術を要する作業です。

彼のアイデアの源泉となったのは、自然界、生体内での化学反応でした。

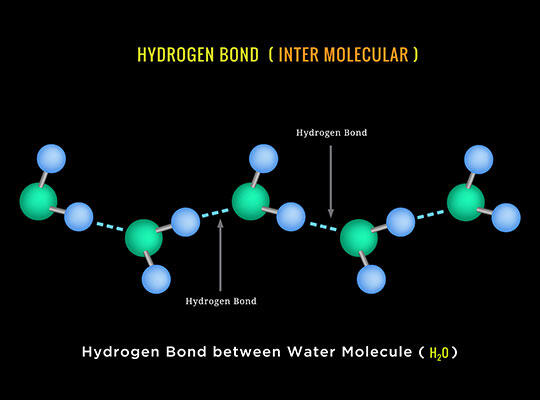

シャープレス氏は、自然界の化学反応が「コンビナトリアル(組合せ的)」であることに注目していました。つまり、限られた種類の原料(糖やアミノ酸など)を、さまざまなパターンでブロックのように組み合わせることで、無数の機能性物質を生産していることに着目し、これを真似ることで、人工的に多くの機能性物質を合成・探索できるのではないかと考えたのです。さらに生体内での化学反応が持つ「種類が少なくシンプルであり、低い温度で、生物に無害で安定なプロセスで進む」といった特徴も、参考にできないかと彼は考えました。

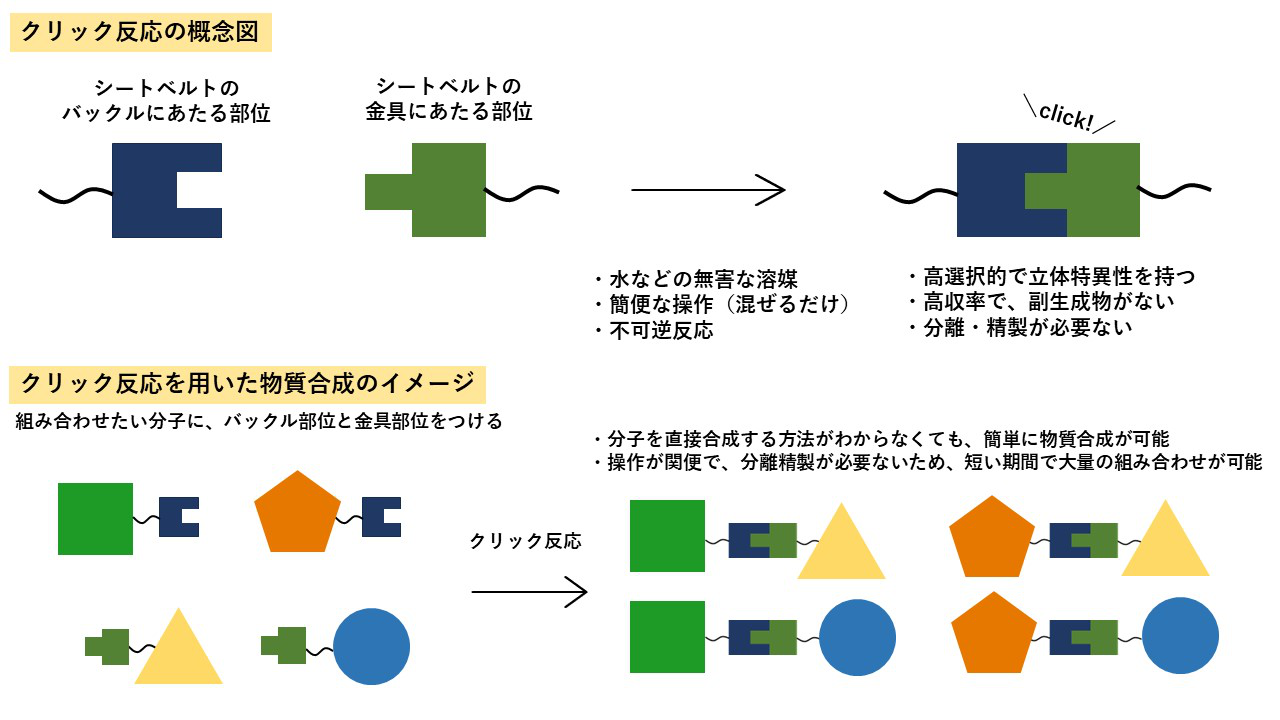

これらの特徴を有する化学反応を、シャープレス氏は「クリック反応」と名付けました。クリック(click)とは「カチッ」という音を示しており、車のシートベルトの金具をバックルに「カチッ」と差し込むように「簡単な操作で、強固な化学結合を形成する反応(クリック反応)」を活用した化学合成の考え方を「クリックケミストリー」と定義づけています。シートベルトの金具とバックルは決まった組み合わせでないと閉まらない点、他の部品とはつながらない点(高い選択性)も、化学反応のイメージに合致したようです。

そういったアイデアがまとめられた論文が、「Click Chemistry: Diverse Chemical Function from a Few Good Reactions(クリックケミストリー:いくつかの優れた反応から、多様な化学機能を発見)」(2001年)です。この論文でシャープレス氏は、自然界における化学反応の特徴を示すとともに、それを人工的に再現するための化学反応の特徴をいくつか示しています(下記は一例です)。

- 非常に高い収率が得られること

- 無害な副産物のみを生成すること

- 複雑な操作なしに、簡単に生成物を分離できること

- 立体特異的であり、選択性が高いこと

- 不可逆な反応であること(生成物が元の原料に戻らないこと)

- 水などの、ありふれた溶媒を用いること

- 原料を簡単に手に入れることができること

- 生成物が生理学的条件下で安定であること

この論文では、これらの条件をもとに探索した、有用となりそうな化学反応を紹介していて、その中には数十年前に発見されていた反応もありました。すでに存在していた化学反応を「クリックケミストリー」という軸で再定義・整理を試みた点も、斬新な視点として評価されたと言われています。余分な廃棄物がなく、有機溶媒でなく水中で進行するクリック反応は、環境面で有用だからです。

シャープレス氏のアイデアを改めて図示すると、下記のようになります。

図に示したように、組み合わせたい分子にシートベルトのバックル・金具にあたる部位を付与してクリック反応を進行させることで、分子同士を組み合わせた新物質を簡便に合成することが可能です。それぞれの分子同士を合成する手法をひとつひとつ検討・開発する必要がないため、有機化学合成のスキルやノウハウがなくとも物質合成ができるという点で画期的な発想といえますが、こういった合成プロセスをより高度なレベルで実現している生体の仕組みに、改めて驚かされますね。

温故知新の新反応開発

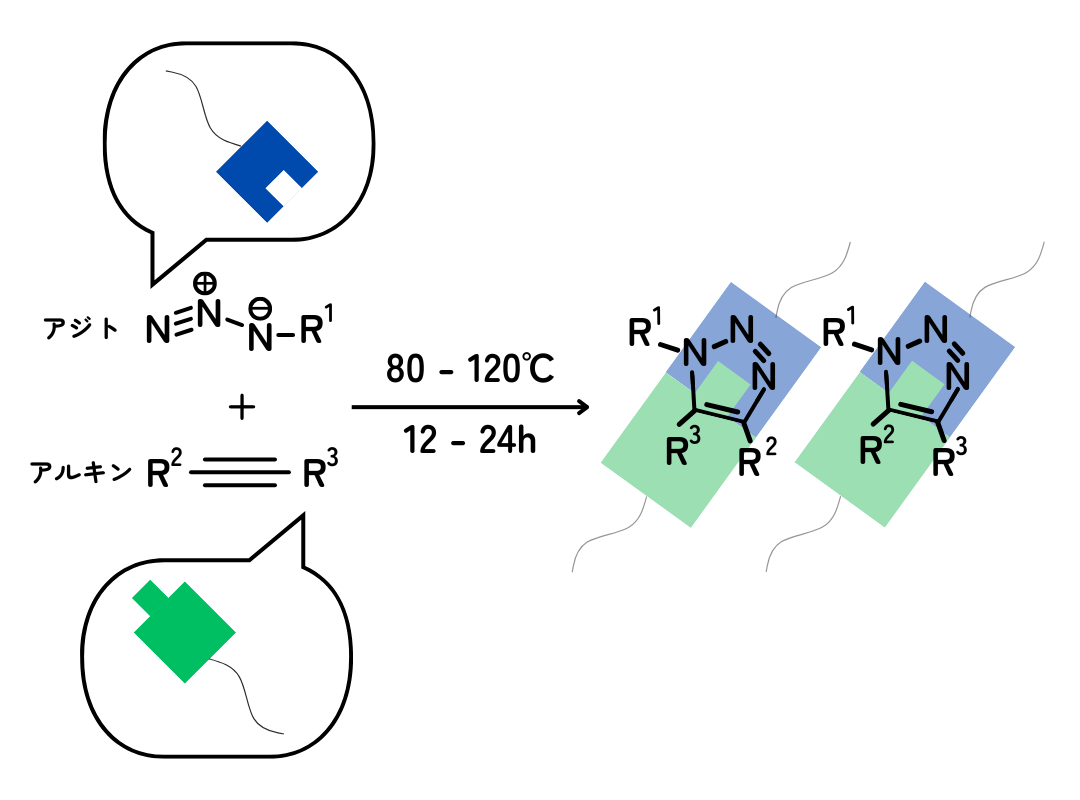

シャープレス氏らは、ただアイデアを提唱しただけではありませんでした。2001年の論文で紹介した反応のうち、クリック反応の理想に最も近かった、アジド(窒素―窒素の三重結合の部位)とアルキン(炭素―炭素の三重結合の部位)の環化反応に着目し、その改良に取り組んでいました。この反応は、1893年にアーサー・マイケル氏が最初に報告し、その後1960〜1980年代にロルフ・フーズゲン※氏によって価値が見出された、クリック反応の代表的なものです(フーズゲン双極子環化付加反応、以下フーズゲン環化反応)。

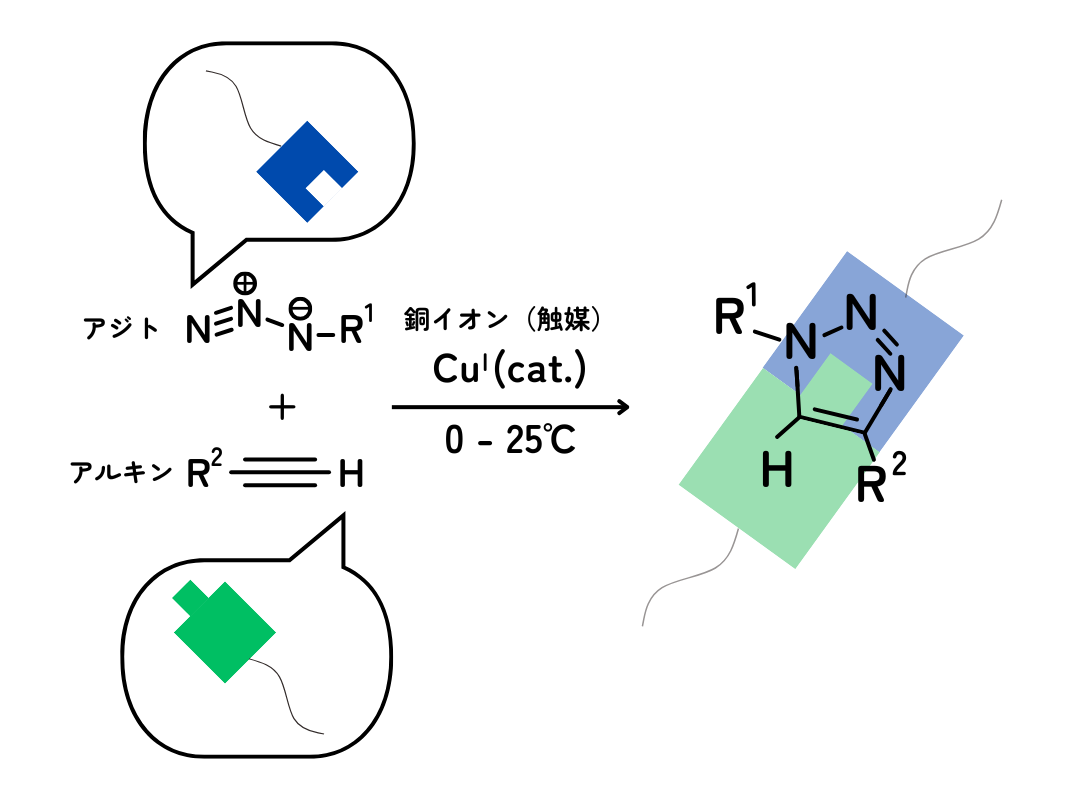

この反応は水中で行えるというクリック反応の特徴のひとつをすでに有していましたが、加熱が必要という点を改善すべくシャープレス氏は研究に取り組みました。その結果、触媒として銅イオンを反応系中に加えることで、室温でもフーズゲン環化反応が進行し、高い反応速度や選択性をもたらすことを発見。2002年に論文として発表しました。数十年前から知られていた化学反応に学び、改良して新たな価値を見出す。まさに温故知新となる画期的な触媒反応の発見となりました。

シャープレス氏は、アジドとアルキンが生体分子とほとんど反応せず、他の有機分子が存在していても選択的にアジドとアルキンが反応すること、さまざまな有機化合物に簡単に導入可能であることも併せて強調しており、自身が定義した特徴に合致する最適なクリック反応のひとつとしています。

さて、シャープレス氏が上記の論文を発表する数ヶ月前、一報の重要な論文が世に出されました。その著者こそが、ノーベル化学賞受賞者のひとりであるモーテン・メルダル氏でした。メルダル氏は、医薬品となり得る分子を探索する研究を進めており、主にペプチドの化学合成に日々取り組んでいました。その中で、アルキンとカルボン酸ハロゲン化物を合成する実験を行なっていた彼は、アルキンが反応系中のアジドと選択的に結合することに気づき、銅イオンがその反応の触媒になっていることを発見しました。シャープレス氏とメルダル氏は、目的や経緯は異なれど、偶然同時期に同じ銅触媒によるアジドとアルキンの環化付加反応を見出していたのです。

クリックケミストリーは生体の世界へ

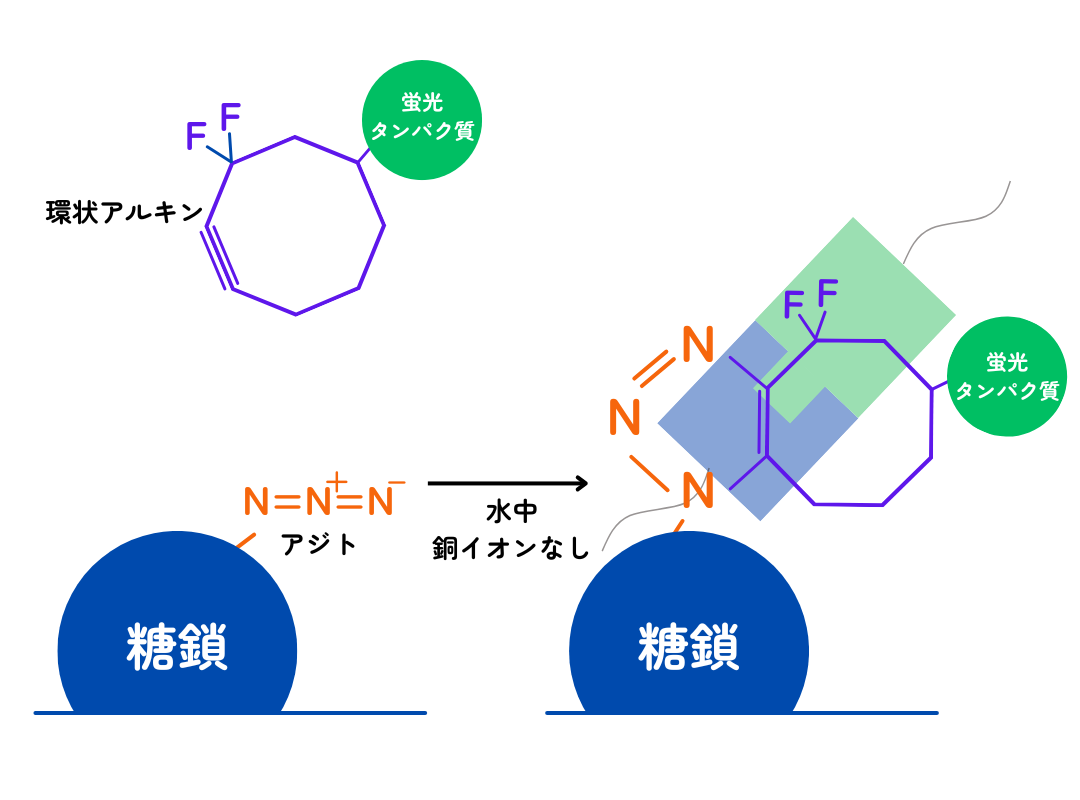

3人目の受賞者であるキャロリン・ベルトッツィ氏は、また別の角度からクリックケミストリーの進化に寄与した研究者です。彼女は分子生物学者であり、1990年代頃から、特に細胞を取り囲む蛋白質と糖鎖(グリコカリックス)に関心を持っていました。糖鎖の働きをリアルタイムで知ることができれば、がんや感染症といった疾患に関する理解が進むとされていましたが、それをどのように実現するかが課題となっていました。そこで、ベルトッツィ氏は、糖鎖に蛍光物質を付与して、蛍光の応答を追うことで、免疫機能の発現やがん発症の際の糖鎖の動きや働きを知ろうと考えました。

しかし、同時に「どうすれば糖鎖に蛍光物質を届けられるか」という問題に直面していました。蛍光物質が糖鎖以外の部位に結合して、生体に害を与えてしまうことを避けなければならないため、高い選択性も求められます。そこで登場したのが、クリック反応でした。実は2000年の時点で、糖鎖側の受け手としてアジドが候補になることを見出していたため、クリック反応が自身の研究の助けになると考えていたベルトッツィ氏。ただ、生体内での反応である以上、銅触媒の使用が難しい点に悩んでいました。そこで、有機化学合成に関連する論文を遡った彼女は、1961年に発表された論文において、銅イオンを用いずにクリック反応によく似た化学反応を進行させた例を見つけました。アルキンを含む分子を環状にすることがポイントであると知ったベルトッツィ氏は、糖鎖側にアジドを、蛍光物質側に環状アルキンを持たせることで、水中で銅イオンなしに、糖鎖と蛍光物質を選択的に結合させることに、2004年成功しました。

この研究結果は、生体内の化学反応から着想したシャープレス氏のクリックケミストリーの理想を実現する、画期的な発見となりました。ベルトッツィ氏の銅が不要なアジドとアルキンの反応のような、本来の生体内プロセスを妨害しない生体内での連結反応は、生体直交化学と呼ばれ、さまざまな生化学研究で役立っています。

熱意で、理想を現実に

冒頭で紹介した、シャープレス氏が提唱したクリック反応の条件は、「こんな化学反応、実現できるわけがない」と思う人がいてもおかしくないくらい、理想論にも見えます。実際に、2000年代初頭のシャープレス研究室では「よく理解できない概念なのに、どのように発展させればいいんだろうか?」といった会話がされていたそうです。しかし、過去の論文まで調べ上げ、常識にとらわれずに思考し続け(温故知新)、実験を繰り返した結果が、2度目のノーベル賞授与という栄誉につながったと言えます。「研究に最も必要なのは passion (情熱・熱意)だ」をモットーとするシャープレス氏は、化学の議論になると、深夜になっても休みなく話し続けてくれるそうです。彼のような、科学を愛して、ひたむきに研究に打ち込む姿勢こそが、世界を一歩前に進めるための一番の鍵なのかもしれません。

そして、「クリックケミストリー」のように優れた概念は、シャープレス氏と同時期に、しかし独立してメルダル氏によっても提唱されたり、ベルトッツィ氏の生体直交化学でも用いられたように、科学界に波及する影響をもつものです。

※ロルフ・フーズゲン氏(Rolf Huisgen)の日本語表記は、ヒュスゲン、ヒュースゲンと表記されることがあります。

記事監修:秋津貴城(東京理科大学 理学部第二部 化学科 教授)

(上記すべて参照:2025-3-27)