リケラボは研究者、研究開発・技術職など理系の知識を生かしてはたらきたい人を応援する情報サイトです。

人類が月で暮らす――。SF映画ではなく現実のこととして、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本も、その日のための準備を着々と進めています。千葉大学大学院園芸学研究院附属宇宙園芸研究センターでは、人類が月に滞在する、さらには暮らすために必要な食料を、現地で生産、供給するための研究・開発を3つの方向からのアプローチで進めています。特任教授でセンター長の髙橋秀幸先生は、主に重力と植物の関係についての研究を専門とし、宇宙環境ならではの作物の品種の開発を目指しています。

イネ、ダイズ、イチゴ…。「月面農場」で作物の収穫を目指す!

── なぜ宇宙空間での食料生産の研究に取り組んでいるのですか?

髙橋:日本を含め世界各国が宇宙開発に取り組む今、国際宇宙ステーション(以下、ISS)にも宇宙飛行士が滞在していますが、今後、月探査や火星ミッションが始まると宇宙飛行士が長期間、宇宙に滞在することになります。高度400kmほどのISSでは食料は地球から運んでいますが、月までの距離は約38万km。地球から食料を持ち運ぶには遠すぎます。食料を現地生産することが重要になるため、千葉大学大学院園芸学研究院附属宇宙園芸研究センター(以下、宇宙園芸研究センター)ではそのための研究を進めています。

宇宙園芸研究センターのある千葉大学園芸学部の外観

画像提供:千葉大学

── 人類が月に滞在するような時代がもうすぐ来るということでしょうか?

髙橋:NASAの「アルテミス計画」というプロジェクトでは、2020年代後半に月面探査をスタートさせ、2030年以降には人類が月で暮らし始めることを想定しています。最初に月に暮らすのは宇宙飛行士や宇宙開発の関係者で、おそらく4、5名になるでしょうけれど、一般人も月旅行で月の周りを飛んだり、もしかしたら月面に着陸できたりするようになるかもしれません。

── その日に備えた宇宙での食料生産。宇宙園芸研究センターでは今、どんな研究が行われていますか?

髙橋:私たちは3つの部門にわけて研究を行っています。宇宙で栽培する作物はどういう品種が適しているのか。作物に対する宇宙環境の影響を研究し、栽培に適した形質を持つ品種をつくる「宇宙園芸育種」という研究部門があります。もう1つは、宇宙の特殊な環境を制御しながら、作物をいかに効率よく生産するかを研究する「高効率生産技術研究部門」。そして、水や肥料など限られた資源を無駄にせず、循環させるためのシステムを研究する「ゼロエミッション技術研究部門」があり、連携しながら研究を進めています。

── 宇宙ではどんな農場で、どんな作物を栽培しようとされているのですか?

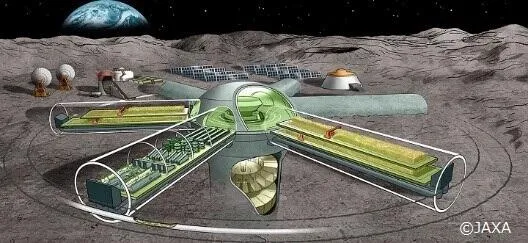

髙橋:JAXAの「月面農場ワーキンググループ」で検討されているのは、植物工場のような完全閉鎖型の施設で、人工の光を照射して栽培する手法です。作物は日本人の主食であるイネ、タンパク源であるダイズ、さらにはジャガイモ、サツマイモ、トマト、レタス、キュウリ、イチゴの8種類。1人あたりどれくらいの月面農場(植物工場)の栽培面積(空間)を必要とするかが算出されています。栽培に土は使わず、限られた水を有効活用するため、たとえば、必要なときに必要なだけ養水分を吹きかける噴霧栽培も検討されています。

さらに、宇宙では水や空気の再生だけでなく、植物残渣や糞尿やプラスチックなどを肥料に再生して植物栽培に循環利用する技術も大事になります。このような技術は、地球の食料生産にも大いに役立つと考えています。限られた資源を効率的に使い、閉鎖型の施設で作物を安定生産する手法は、気候変動や人口増加の影響を受けやすい地域でも応用が可能です。こうした研究を通して、宇宙と地球の両方での食料確保と生活の質の向上に貢献していきたいと考えています。

── 地球上と宇宙では環境が大きく違うので、作物を育てるといっても難しい課題が多いのではないでしょうか?

髙橋:まず、施設。月は空気が真空に近い状態です。そこに人が暮らすための建物や農場施設をつくるのですが、居住空間は地球と同じ1気圧に制御する方向で進んでいます。ただ、建物内を1気圧に保つには、それに耐えうる構造物が必要で、技術もコストも高くなります。農場は1気圧ではなく、0.5気圧や0.2気圧を保った施設を設けようと計画していますが、そうなると低圧でも育つ作物が必要になってきますので、その研究や開発も行っています。

月は地球の6分の1の重力。作物は育つ?

── 月は重力も低いですよね?

髙橋:おっしゃるとおり、月面の重力は地球の6分の1、火星は3分の1です。低い気圧だけでなく、低い重力にも耐えられる作物の開発も必須です。私たちは月面環境で6分の1Gの重力と低圧を組み合わせた研究を始めようと、今、実験装置を開発中で、2025年には稼働させる予定です。

── 重力が低いと作物の育ち方も変わってくるのでしょうか?

髙橋:重力が低い(無重力に近い)環境では、植物が上下を認識する仕組み、つまり茎や葉が上に伸び、根が土の中で下に伸びるメカニズムに影響が及びます。さらにそれだけではなく、重力の低い環境では空気が対流できないという点も、植物の育ち方に影響します。

── 空気が対流できないと植物はどうなるのでしょう?

髙橋:たとえば植物の光合成に必要な二酸化炭素は、地上では重力のおかげで風が吹き、その空気の流れによって葉に供給されますが、重力の低い空間では空気の流れが生まれにくいため、葉からうまく二酸化炭素を取り込むことができないのです。さらに、風が吹かないと植物の体温が上昇し、高温障害を引き起こすとも考えられています。ですから、6分の1Gの環境でどれくらいの風を吹かせればいいのかといった実験も行っています。勿論、栽培のための空間利用や人的作業の効率性など、低重力環境のメリットもあります。

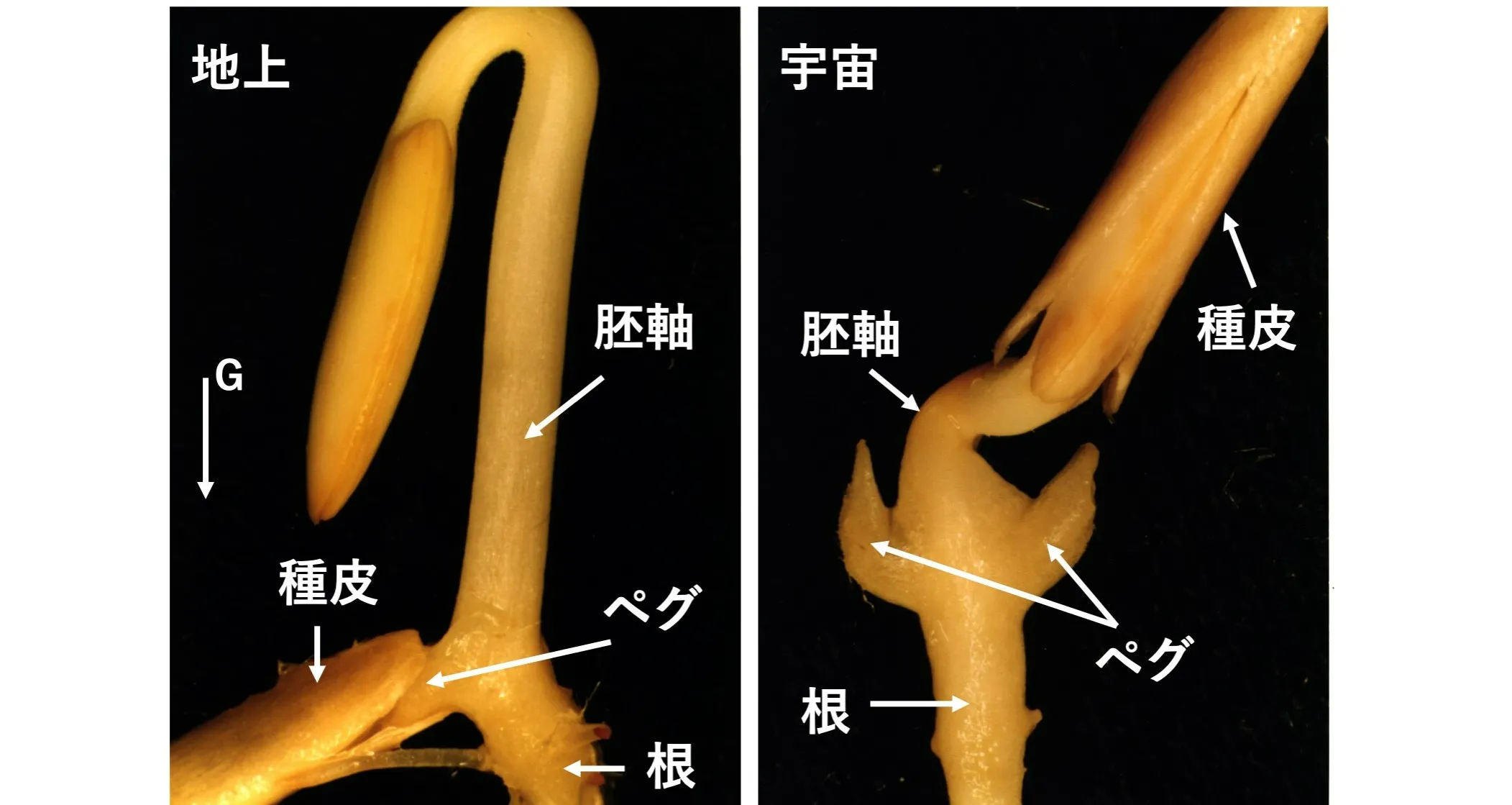

地上では、キュウリの芽生えは1個のペグをつくって種皮を押さえながら胚軸を伸ばし、種皮から抜け出す(写真左)。宇宙(スペースシャトル)の微小重力下では、ペグが両側にできる(写真右)。これらの結果から、キュウリ芽生えは胚軸と根の境界部の両側にペグをつくる能力を持つが、地上では重力に応答して境界部の上側でペグをつくらないしくみになっていることがわかる。G(矢印)は、重力方向を示す。(Takahashiら,Planta 2000)

画像提供:髙橋先生

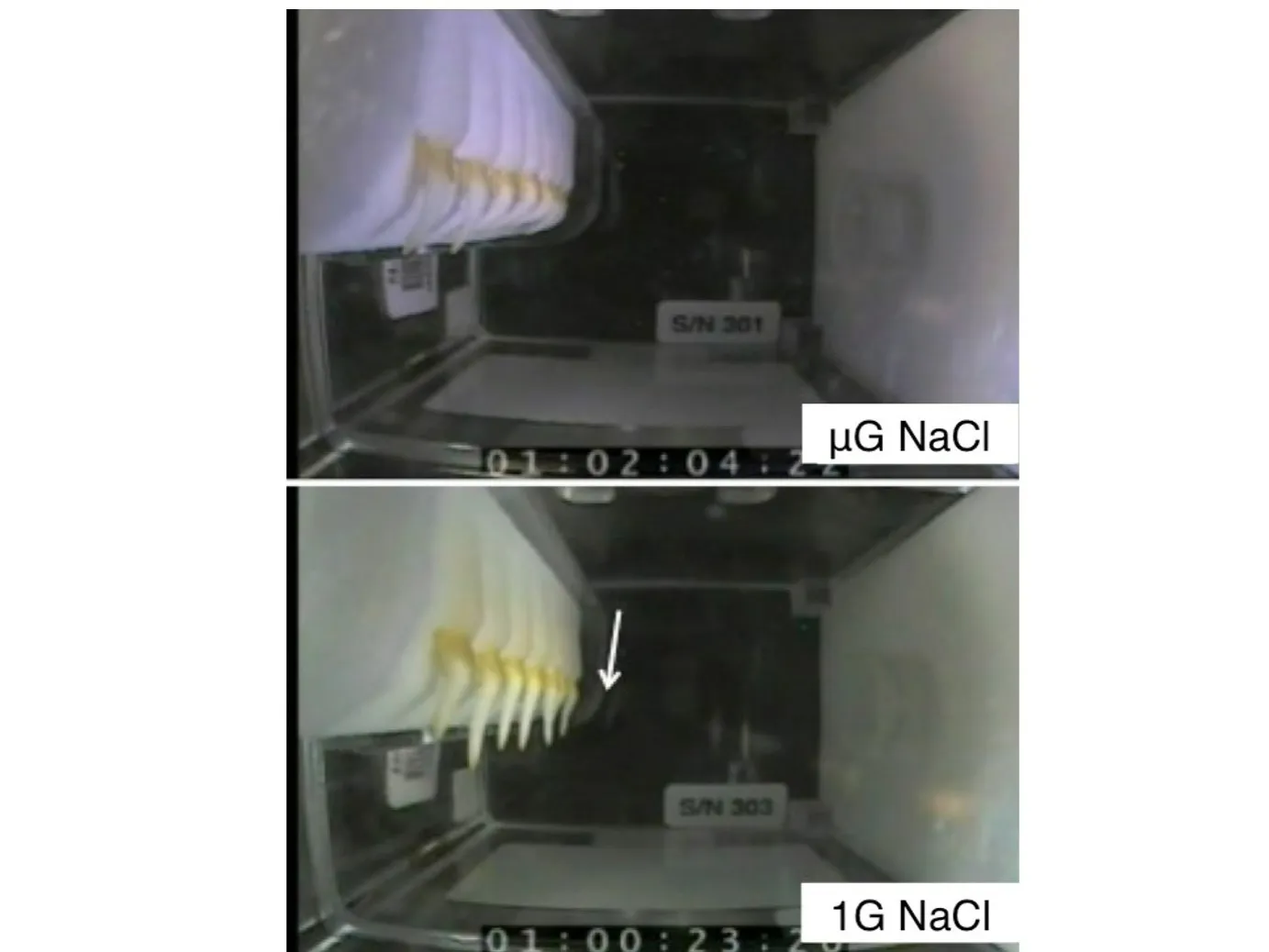

密閉した容器の中で水分勾配をつくり(容器の中の種子を差し込んだ左のスポンジに水を含ませ、スポンジから離れるにつれて湿度が低くなっている)、キュウリの種子を発芽させると、宇宙(ISS)の微小重力下では、根は水分屈性を発現して高水分側に伸びる(写真上)。ISSで人工重力(1G)を与えると、水分勾配下でも、根は重力屈性を発現して(重力方向に伸びて)、水分屈性を覆い隠してしまう(写真下)。これは地上では見えにくい植物の機能を、宇宙でみることができることを示している。白矢印は人工重力の方向を示す。(Morohashiら,New Phytologist 2017)

画像提供:髙橋先生

── 他にどんな影響を考える必要がありますか?

髙橋:宇宙放射線や強い紫外線も考慮する必要があります。私たちが暮らしている地球上には大気もあり、磁場もあるので、宇宙放射線はかなり抑制された形で届くため、ほぼ影響なく暮らしていけますが、月面ではかなり強い宇宙放射線や紫外線を浴びることになり、その対策は必須です。もちろん作物も同様で、影響を考える必要があります。

ただし、紫外線については、その危険性を避けつつも、逆に活用できる可能性があるのです。

── 紫外線はどんなふうに活用できそうでしょうか?

髙橋:宇宙環境は、生体内の酸化反応で引き起こされる「酸化ストレス」を増大させる可能性があります。私たちの生活の中でも、ポリフェノールなどの抗酸化成分を多く含む食べ物が注目されているように、宇宙でもそういった作物をつくれるよう、品種の開発を行っています。その方法の一つに、植物工場の中で紫外線を照射するというものがあります。それによって、抗酸化成分を多く含む作物ができたりもします。

── 人も作物も、病気にかかることもあるでしょうね?

髙橋:そうですね。宇宙にも病院が必要になるでしょうけれど、予防策として作物にワクチンをつくらせる研究も進めています。遺伝子組換えをすることで、ワクチンを含んだ作物ができ、それを食べることでワクチン接種をしたことと同じ効果が得られるというものです。内閣府が実施する「スターダストプログラム」の一環として、所掌する農林水産省や学内外の研究者と連携しながら様々な形質・機能を改良した作物の宇宙品種の開発を行っています。

── 「月面農場」への歩みが一歩ずつ進んでいっているのですね。

髙橋:はい。そういった多様な研究や実証実験を地球上で行い、ゆくゆくは宇宙ステーションや月の環境下で実証実験を行うことを目指しています。どういった作物をどういう形で、どれくらいの面積でどれだけ生産すればいいのか。月面を想定した模擬環境や装置をつくり、適切な作物を栽培できるよう、実験を続けています。

論文が評価されNASAへ。緑の宇宙を目指して

── 先生はどういったきっかけで宇宙園芸の研究を始められたのですか?

髙橋:実は子どもの頃から宇宙に興味を持っていたというわけではなく、大学院での博士論文の研究課題の一つとして取り組んでいた「植物に物理的な刺激を与えるとどんな応答を示すか」をテーマにした研究がきっかけになりました。例えば、植物に強い風を吹きかけたり、手で触れたりすると、成長や形が変化することがあります。この「物理的刺激に応じて植物が形を変える現象」を接触形態形成と呼びます。この現象について私は、指導教員と一緒に研究し、論文を書いて国際誌に発表しました。そうしたら、「接触形態形成」研究の第一人者のモーデカイ・ジャフェ先生から「アメリカの大学に来て研究しませんか」とお手紙をいただいて。

── 1本の論文で人生が変わったのですね。

髙橋:変わりました。ただ、そのとき私は博士課程に在籍中でしたので「博士の学位を取った後でもいいですか」と返信したら、「いいよ」ということでしたので、約1年後の1982年にアメリカに渡りました。行ったら、重力宇宙生物学というNASAが主導しているプログラムに博士研究員として参加するとのことで、研究はNASAから助成され、研究結果を報告するNASAの研究会にも参加していました。3年間研究を続けるうちにプログラムの責任者とも関係が密接になり、その後NASAの研究施設で共同研究を行うなど、植物を通じて宇宙や重力と深く関わるようになっていったのです。

── そして、1985年に帰国されました。

髙橋:そうです。東北大学に職を得て、恩師である菅洋先生との共著『宇宙船の植物学』を出版した1987年に日本宇宙生物科学会が発足しました。日本人宇宙飛行士が誕生し、宇宙実験が募集されるようになり、私もいくつか応募して採択されました。その1つがキュウリの種子の発芽実験でした。宇宙生物科学会の理事長も務めさせていただくなど、宇宙関連のコミュニティで仕事を続ける中、人が月で暮らす社会が現実味を帯びてきて、同時に月で食料を供給するための研究も重要度を増してきました。千葉大学大学院園芸学研究院は以前から植物工場の研究が非常に盛んで、その実績をベースにして、宇宙での食料生産システムの基盤を構築し、そのための人材を育成し、また、研究成果を地球社会に還元することを目的に、宇宙園芸研究センターを設置しました。私の役割は、センターを宇宙園芸研究の拠点として発展させ、宇宙コミュニティとの橋渡しをすることだと考えています。

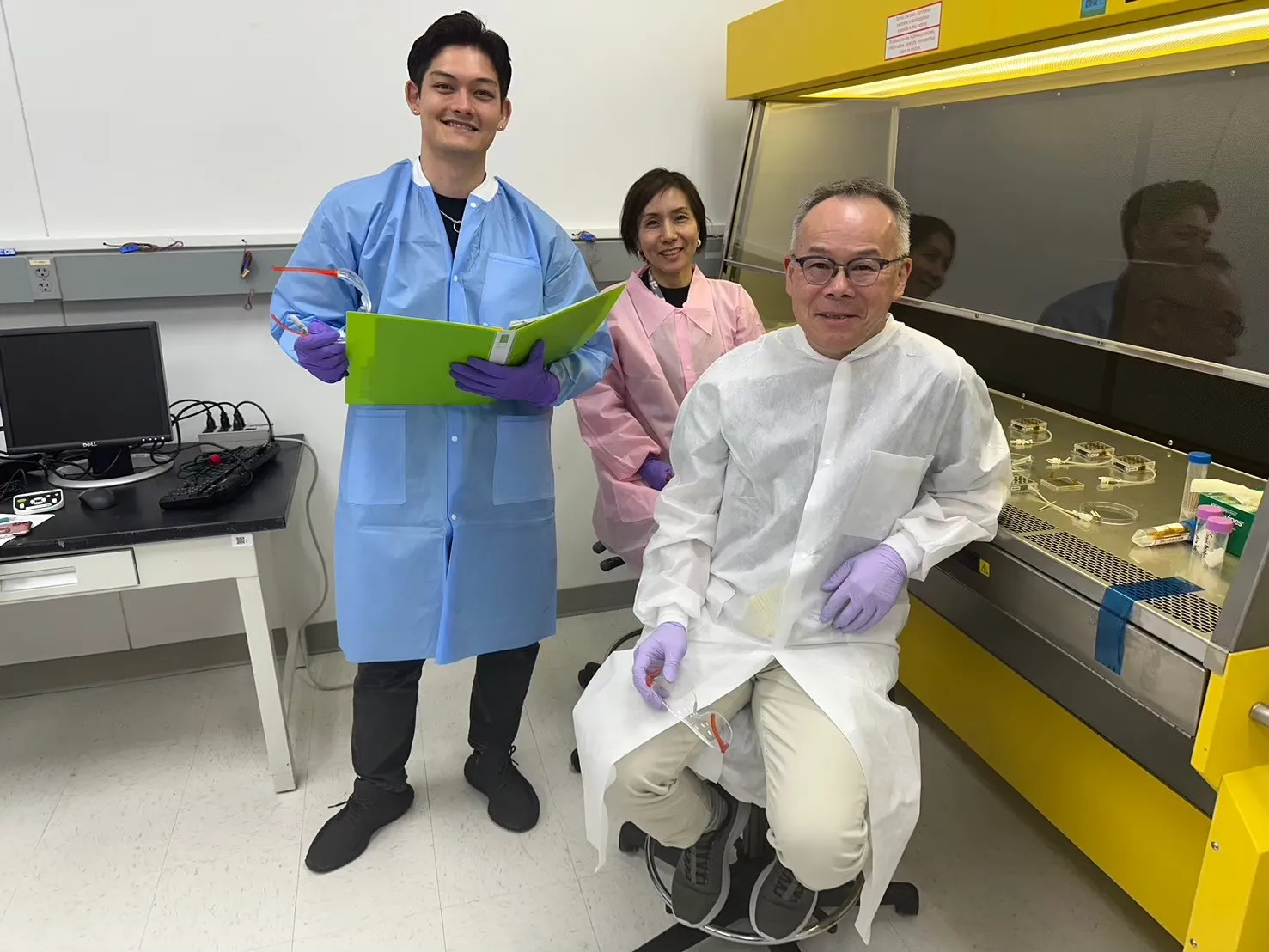

宇宙園芸研究センターの日出間純特任教授のグループは、現在ISSで植物の成長に及ぼす微小重力と紫外線の複合影響を調べる宇宙実験を実施中。写真は、フロリダのケネディ宇宙センターでの射場作業。(@JAXA Kiboriyo)

画像提供:宇宙園芸研究センター日出間純特任教授

── そんな髙橋先生が解き明かしたい究極の研究テーマは何でしょう?

髙橋:1つは、植物がどれだけの重力を感知できるのかということ。月面の6分の1G、約0.17Gに応答できるのか、また応答速度はどれくらいなのか。人が月面を移動するとき、ぼよんぼよんとゆっくり飛び跳ねるように移動しますが、植物も重力が小さいとすぐには応答できないのではないのか。植物の種類によっても違うのではないか。その仕組みを解明することは宇宙での食料生産にとって重要なことだと考えています。

── 植物と重力の関係は奥が深そうですね。他にもありますか?

髙橋:もう1つは個人的なことですが、せっかく千葉大学に赴任したので、千葉県名産の落花生の研究もしてみたいです。落花生は字の如く、黄色い花が咲いた後、子房柄(しぼうへい)が下に伸び、土中に潜り込んで実をつけます。子房柄は根ではなく、地上部の花の器官です。空中から土中を目指すのは明らかに重力応答です。では落花生を宇宙空間で栽培したら、子房柄はどこへ伸び、どこで実をつけるのか。四方八方に伸び、空中で実をつけるのか(笑)。

── 楽しそうな研究ですね。ぜひ結果を知りたいです。

髙橋:そうですね。私も年齢を重ねてきましたので、落花生や他の作物が月面農場で育つ風景を実際に自分で目にすることは難しいかもしれませんが、ぜひ、次世代の研究者にこの夢を引き継いでいってもらいたいと考えています。「宇宙農業」ではなく「宇宙園芸研究センター」と名づけたのも、農作物だけでなく宇宙での癒やしを求めるガーデニングやランドスケープといった領域にも期待を込めて、これまでの千葉大学の園芸学研究の特色をさらに発展させようという願いが込められていたと思っています。農業を超え、月や宇宙が花や緑であふれる空間になっていくことを夢見て、今後も研究を続けていきます。

髙橋秀幸(たかはし ひでゆき)

千葉大学国際高等研究基幹/大学院園芸学研究院附属宇宙園芸研究センター特任教授、センター長。山形県生まれ。山形大学農学部卒業。東北大学大学院農学研究科博士後期課程修了(農学博士)。1982年、Wake Forest 大学生物学部(米国ノースカロライナ州)博士研究員。帰国後、東北大学農学研究所助手、東北大学遺伝生態研究センター助教授。この間、1989-1991年、ノースカロライナ大学チャペルヒル校客員研究員。東北大学遺伝生態研究センター教授、同大学院生命科学研究科教授を経て、現職。共著書に『宇宙船の植物学』(学会出版センター)。

(※所属などはすべて掲載当時の情報です。)